順勢銜接·拾階而上:為學生搭建成長的階梯

孫冬槐 胡爽

摘要遼寧省大連市西崗區教師進修學校附屬學校利用九年一貫制辦學優勢,基于學生身心發展特點及認知發展規律,為學生設計體現成長連續性和進階性的學習內容,搭建了“向上向善”的成長階梯。一是打破學段界限,統整性設計學習內容,助力學生適應學習生活;二是順應學生身心發展規律,設計實施階梯式心理成長課程,支持學生階梯式成長;三是通過一體化建設大科學主題課程、以項目化學習推進課程實施,為學生搭建促進思維成長的階梯。

關鍵詞 學段銜接;心理成長課程;大科學主題課程;項目化學習;九年一貫制

中圖分類號G63

文獻標識碼B

文章編號1002-2384(2022)06-0059-03

近年來,“學段銜接”問題備受關注,最近頒布的義務教育課程方案和課程標準(2022年版)也對加強學段銜接提出了新要求。那么如何使中小學生在基礎教育階段更加暢通地拾級而上,實現全面而有個性的發展?作為一所九年一貫制學校,遼寧省大連市西崗區教師進修學校附屬學校堅持“無限相信人的潛能”的辦學理念和“向上向善”的育人目標,依據學生在認知、情感、社會性等方面的發展變化,以貫通九年的一體化課程開發實施為抓手,從學習生活、心理成長、思維發展三方面著力,設計體現成長連續性和進階性的學習內容,引導教師順勢而教,為學生搭建了向上向善、健康成長的階梯。

一、注重銜接,為學生搭建適應學習生活的階梯

學校充分利用九年一貫制學校的辦學優勢,多年來一直致力于幼小銜接、中小銜接的研究,探索通過打破學段界限,統整性設計學習內容,為不同學段學生提升學習適應力搭建“拾階而上”的階梯。

1. 以內容統整縮小學段跨度

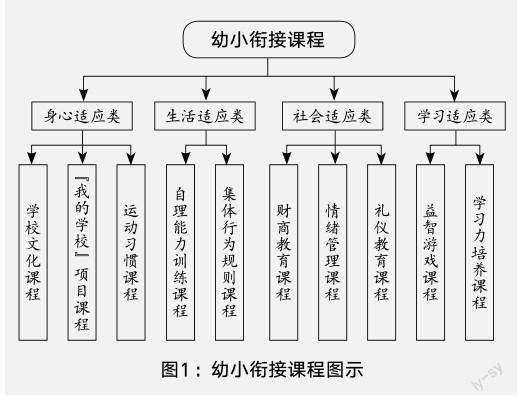

其一,幼小銜接,重在適應。為了幫助一年級新生盡快融入學校生活,我們將入學適應教育納入一年級教育教學計劃,合理安排一年級的課程內容,設計了包括身心適應類、生活適應類、社會適應類、學習適應類的幼小銜接課程(見圖1),通過強化以兒童為主體的探究性、體驗式學習,幫助兒童逐步適應從游戲活動為主向課堂教學為主的轉變。例如:一年級學生可以通過身心適應類課程中的“我的學校”項目課程適應新環境,通過每周固定的手風琴、街舞、足球、籃球、圍棋等豐富的藝體體驗課程培養興趣;可以在生活適應類課程中形成自理能力、適應學校規則;可以通過社會適應類課程中的“情緒管理課程”學會適應集體生活;可以通過學習適應類課程中的“益智游戲課程”以及常規眼腦機能訓練、注意力訓練等學習力課程,在動手動腦中適應學習節奏。

其二,中小銜接,關注統整。九年一貫制學校為小學和初中教師創造性地使用教材、處理教學內容提供了便利。教師可以通過集體教研了解不同學段的教材教法以及學生學習的難點和薄弱點,通過對比中小學教材中的知識點和目標要求,采取統整性策略,重新梳理教材體系、調整教學內容,實現學生知識學習和能力培養的銜接。我們鼓勵小學教師以對九年學科知識體系的整體把握為基礎,再吸納中學教師的教學建議,在小學階段的教學中逐步滲透初中學科知識,同時在各科學習方法、學習習慣、思維角度等方面對接初中階段的教育教學要求。這樣就使知識體系中的學習難度趨于均衡分布,縮小了從小學到初中的跨度,同時以學習內容的有效關聯實現中小學學生的素養銜接。

2. 以資源統整拓展學習寬度

我們充分發揮九年一貫制學校獨有的教育資源優勢,首先對學校的硬件資源和空間資源進行有效統整,如專用教室面向全體師生,方便小學教師帶領學生進行科學實驗;中學的實驗器材擺放在共同區域或分發到小學的教室中,讓學生提前認知感受甚至動手操作。

在此基礎上,我們還通過學習資源的統整來打破課內課外界限,拓寬學生的學習邊界,促使學生走向深度學習。以語文學科為例,為了讓語文核心素養培養真正落地,我們基于課程目標,分學段設定素養培養目標,然后以整本書閱讀課為載體,根據學生的語言、思維發展水平,選取不同的書目,有的放矢地培養學生的聽說讀寫能力。如一二年級基于“語言的運用與積累”核心目標,選擇閱讀經典中文繪本、古今經典詩歌等;三四年級基于“文化的理解與傳承”核心目標,將中外寓言故事、中外神話故事、現代詩歌作品、中學必背古詩文等引入課堂;五六年級基于“思維的發展與提升”“審美的鑒賞與創造”核心目標,主要開展中小銜接文史類課程的整本書閱讀。

二、順應規律,為學生搭建支持心理發展的階梯

為了順應學生身心發展規律,助力學生的階梯式成長,我們組織具有專業學科背景和一定研究基礎的教師團隊基于腦科學、發展心理學及積極心理學相關理論,在認真研究6~15歲學生的身心發展特點及認知發展規律的基礎上,將九個學年劃分為三個階段,包括起始學段(1~4年級)、鞏固學段(5~7年級)、提升學段(8~9年級),同時制定了三個學段的學生發展目標:“愛玩會玩、友善有愛、自主自信”。在此基礎上,我們系統設計了階梯式心理成長課程,并且通過展示性評價活動的開展、開放式環境的營造,助力學生獲得心理支持,實現身心健康成長。

1. 階梯式設計心理課程

針對起始學段(1~4年級)學生,我們基于“愛玩會玩”的培養目標,以游戲化和參與性為基本策略,構建了包括注意力訓練、記憶力提升、思考力訓練等內容的心理銜接課程,旨在幫助學生從無意注意為主向有意注意為主過渡,從機械識記向意義識記發展,從具體想象思維向抽象邏輯思維過渡。

針對鞏固學段(5~7年級)學生,我們基于“友善有愛”的培養目標,構建了包括團隊素質拓展訓練、心理健康活動周設計、心理劇編排與展演等內容的心理成長課程,重在引導學生正確認識自己、接納自己,理性看待失敗,正確歸因,從而發現自己成長的突破口。

針對提升階段(8~9年級)學生抽象邏輯思維迅速發展并趨于成熟的特點,這一階段的心理成長課程活動包括音樂冥想放松訓練、曼陀羅繪畫、沙盤游戲等,旨在幫助學生認識自我、管理自我、完善自我。

2. 差異化實施展示性評價

學校通過實施展示性評價,讓學生體驗到“被看見”的存在感,意在使孩子內心形成自我認同的積極評價方式,激發強烈的內在學習動機。九年時間里,我們設計了很多學習成果展示會,其中包括一年級入學一個月適應性學習成果展示會、四年級起始學段結業學習成果展示會、七年級鞏固學段走班學習成果展示會、九年級“我們是這樣學習的”畢業學習成果視頻記錄展示等,旨在通過展示讓學生看見一個階段自己的成長,用“儀式感”喚起學生對新的學習階段的期待。在每個學期內,每個年級每個月都要開展一次主題年級會,如學習力成果展示主題、學科素養展示主題、愛國詩歌朗誦主題、科學家故事主題等,通過年級活動讓更多學生有上臺展示的機會,讓學生在更大范圍看到同伴的閃光點,也發現自己的獨特之處。

此外,為鼓勵學生差異化發展、培養學生自信心,學校還特別設計了每周固定時間排入課表的班內“天才時光”展示時間,鼓勵學生根據自己的優勢特長自選項目進行班級、年級展示分享,并參與學校每學期的評選。

3. 開放空間支持沉浸式成長

友好的校園環境、溫馨的辦公環境、開放自由的學習空間,都會對師生的心理產生積極影響,讓師生獲得安全感和歸屬感。配合階梯式心理成長課程,學校為不同學段的學生分別提供開放的學習空間。“一善”樓設有兒童早期發展中心,為起始學段的學生提供中英繪本教室、繪畫室、益智游戲教室、節氣生活室、心理沙盤室、小肌肉群訓練室、上善超市(銀行)等課程空間,保證1~4年級心理銜接課程的專業化實施及成員的全面參與。“一上”樓設有少年創客活動中心,為鞏固學段、提升學段的學生提供木工創客工坊、電子音樂室、比特實驗室、VR教室、創趣園(科學項目學習室)等課程空間,重在關注5~9年級學生的創新思維和創造力開發,讓學生親自動手操作、沉浸式體驗課程魅力。除專用教室外,兩個教學樓的走廊、樓梯等公共區域均設有展板,普及生理發展、學習心理學、積極心理學知識,讓學生在無意注意中接受潛在的心理支持。

三、統整設計,為學生搭建促進思維成長的階梯

為順應學生認知和思維發展的連續性,保護學生的學習興趣,培養學生的探究精神和創造能力,學校將九年的科學類課程進行一體化建設,建構了大科學主題課程。大科學主題課程以培養學生的科學素養為宗旨,涵蓋“科學知識”“科學探究”“科學態度”“科學、技術、社會與環境”四個方面的目標,學生通過參與實驗、項目體驗、拓展知識等方式,將所學的知識融會貫通,同時建立知識與生活的鏈接,由此形成和發展核心素養。

1. 在連續設計的“主題課程群”學習中提升思維品質

在具體實踐中,我們形成了九年連續設計的“主題課程群”,并以項目化方式推進課程學習。學生圍繞某一科學主題,經過“創設主題情境-趣味科學體驗-跨學科協作學習-學習成果發布”的流程參與項目學習。在這個過程中,不同年級的學習任務對學生思維品質的要求也逐級提升。起始學段(1~4年級)重在興趣激發、觀察體驗;鞏固學段(5~7年級)要求從生活實際情境出發設計實驗方案,鼓勵學生動手探究,能夠形成初步的研究思維,能夠科學地表達輸出;提升學段(8~9年級)重在智能科技、學科融合,引導學生在跨學科協作學習中感受運用知識的樂趣,形成對未來學習方向及職業規劃的初步意識。如一年級的實驗挑戰項目,二年級的養“牛”行動,三年級的樂器制作項目,四年級的智能家居項目、運用數學優化時間項目,五年級的蘑菇種植和雜志制作項目,六年級的傳統木工項目,七年級的智能家居物理銜接項目,八年級的校園中物理現象項目,九年級的護唇膏制作項目、花朵調色項目等。

2. 在系統設計的探究實驗中培養科學思維

科學思維的連續培養體現在實驗探究中。我們提出,各個年級的科學類課程要以實驗的思想進行課程設計。對于以具體思維為主的低年級學生,教師在課堂中要設計豐富的演示實驗和學生直接操作的手工實驗,讓學生動手制作一些力所能及的小道具,通過更多的直接經驗獲取知識,對實驗結果的處理也以觀察現象為主。隨著年齡的增長,學生要完成更具挑戰性的探究任務,如問卷調查、數據的搜集等,在對結果的處理中,教師也會側重引導學生學習數據分析方法。在高年級的課堂上,則要注重課前的科學實驗演示和對科學原理的講解,教師要引導學生分析實驗的演化改進過程,并提出自己的質疑和設想。

(編輯 謝建華)

注釋:① 本文系遼寧省教育科學"十三五"規劃2017年度立項課題“九年一貫制學校的三三三階梯課程建設”(課題編號:2017-JG17CB127)的研究成果。