個性化作業助推高三地理復習

秦宇峰

隨著新課程改革的推進,目前江蘇省普通高中已全面進入新高考階段,在新課程標準的引領下,促進學生地理核心素養培養和提高已成為地理學科落實立德樹人根本任務的重要途徑。因此,筆者通過個性化作業的設計和實踐研究,針對目前高三復習過程中學生暴露的問題,設計了幾種有助于培養學生地理核心素養的個性化作業,并通過個性化作業的實施來改善高三地理復習的效果。

地理作業是學生使用頻率最高、最常態化的地理實踐方式,在觀察不同情境下學生能夠做些什么、做得怎么樣等方面,具有突出的優勢[1]。而個性化作業可以在當前大班課背景下更好地關注學生的個體發展,尤其在高三地理復習中更有針對性地促進不同層次學生滿足其地理學習的需要,從而改善高三地理復習效果。

一、構建地理大觀念知識網絡,提升綜合思維能力

在地理復習過程中,學生普遍感到地理概念、地理原理、地理規律紛繁復雜,地理知識過于碎片化,同時也發現對知識記憶考查變少,對綜合能力要求提高,因此為了更好地理解知識間的聯系,建構系統、綜合的知識體系,讓復習變得有的放矢,就需要通過地理大觀念來整合地理知識。

地理大觀念是地理學習的核心,集中了地理學科特有的思想或看法,是地理基本概念、基本原理、基本規律以及基本技能的聯結,是對知識進行系統建構、深度理解、深入挖掘后才能獲得的概念,在促進學生深度學習和學習遷移方面具有重要的推動作用。能夠成為大觀念的概念通常滿足以下條件:普遍能夠被運用;能展開不同的內容,且能夠依據關聯度、興趣和意愿來選擇內容;可以將其運用于新的情境之中[2]。

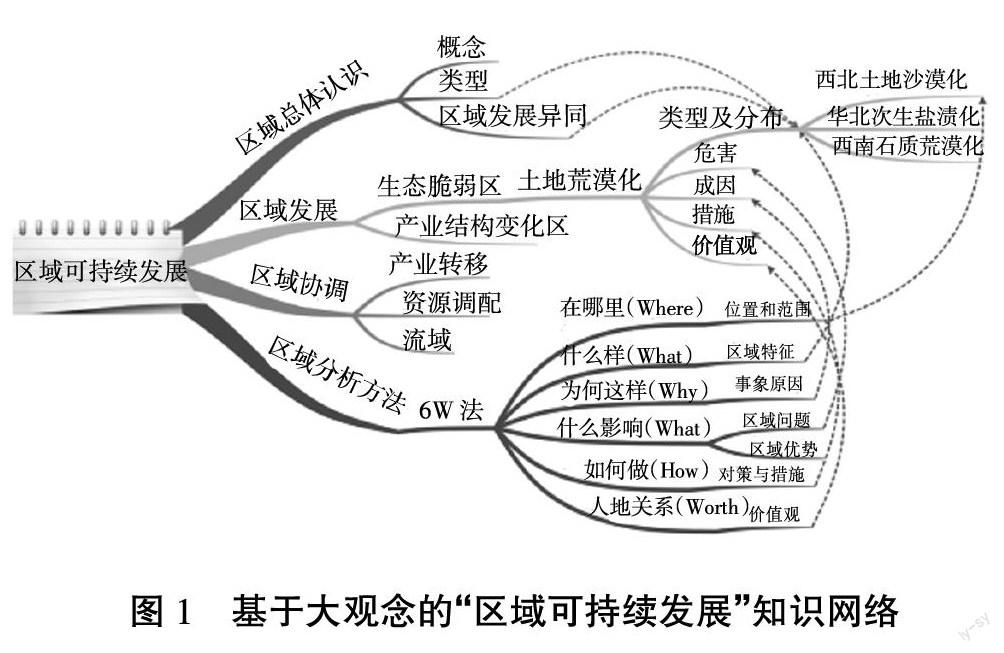

下面以“區域發展”為例,談談“構建地理大觀念知識網”是如何開展的。“區域發展”在課標中共有9條內容要求,而作為過渡階段的現高三,“區域發展”主要涉及其中的6條。2條涉及區域的概念、類型、發展異同,屬于“區域總體認識”;2條涉及產業結構變化地區和生態脆弱區發展狀況,屬于“區域發展”;2條涉及產業轉移與資源調配、流域內部各區域的協調發展,屬于“區域協調”。此外,“區域分析方法”作為區域學習的重要方法貫穿始終。因此,可以圍繞“區域可持續發展”這個大觀念概念,設置“區域總體認識”“區域發展”“區域協調”“區域分析方法”四個思維聯結點,通過繪制思維導圖,形成一張系統化、綜合化的知識網絡。圖1為基于大觀念的“區域可持續發展”知識網絡,并對“區域發展”中的“生態脆弱區”和“區域分析方法”作了進一步呈現。

當然,構建一個良好的地理大觀念知識網絡,離不開教師的示范與指導,教師可從《普通高中地理課程標準》出發,列出一些大觀念概念與思維聯結點給學生做參考;學生自主串聯所學內容,建構自己現階段的知識網絡,并隨著學習的深入,對上述知識網絡進行優化、完善,這一過程能夠潛移默化地訓練學生的綜合思維能力,同時也在創造個性化知識網絡;待學生完成后,教師還需要對學生構建的知識網絡進行檢查與指導,以幫助學生及時發現問題,改善使用效果。

二、依托大數據平臺,促使地理實踐有的放矢

在高三地理復習過程中,時常會有學生咨詢如何學好地理、如何提高地理成績,老師通常會根據自身經驗,結合該生近期的練習與考試情況提出復習建議,然而依靠經驗的診斷存在片面性與偶然性、診斷深度不夠、后續跟進與反饋較乏力、無法顧及全部學生等問題。顯然,針對性的建議離不開精準的診斷分析,復習建議的落實情況需要教師持續跟進與檢查,因此大數據平臺支持下的個性化作業使高三學生的個性化復習變為現實,也為教師開展精準指導與精準教學提供了較為可靠的依據。

下面以筆者所在學校運用的智學網為例,談談如何運用作業與考試產生的大量的學習數據來提供精準診斷,設計個性化作業,開展個性化復習,真正改善高三地理復習效果。第一步,做好所布置作業的分類與評析。對標《中國高考評價體系》和《普通高中地理課程標準(2017年版,2020年修訂)》,以“核心價值”為導向,以“學科素養”為劃分依據,綜合考慮促進素養培養的“關鍵能力”和“必備知識”,對所布置的試題進行分類與評析,以增強作業布置的目的性,保障作業布置的質量。第二步,進行學情數據的收集。采用選擇題機器閱卷和綜合題手工閱卷相結合的方式,將批改結果掃描到智學網平臺中,既可以節省大量批改選擇題、統計答題得分情況的時間,又能夠保留綜合題批改痕跡,還能為每位學生持續建立個人的學習情況數據庫。第三步,進行數據的個性化診斷與反饋。一方面學生可以自己登錄智學網,查看與了解自己在必備知識掌握、關鍵能力運用、學科素養養成、核心價值觀樹立方面的情況,并利用智學網作業推送功能獲取與自己現階段學情相匹配的個性化作業,從而進行鞏固練習;另一方面教師也可以通過智學網掌握每位學生不同階段的學習情況,解決了單純依靠經驗的診斷帶來的問題,從而有理有據地為學生提供個性化復習指導。通過重復上述三個步驟,持續監測與跟進學生的作答情況,增強學生的獲得感。

三、思維過程的呈現與評價,助力核心素養培養

《普通高中地理課程標準(2017年版,2020年修訂)》在教學與評價建議部分,明確提出地理學科核心素養的培養需要重視學生地理學習過程中的思維發展。通過觀察、分析學生的日常練習、考試試卷以及作業訂正情況,發現呈現做題的思維過程,有助于提高學生課堂學習效率與課堂專注度,有助于學生自主發現與糾正思維過程中存在的缺漏或錯誤,有助于進行較為準確的錯因歸類,從而為地理復習積累寶貴的經驗。對教師而言,學生呈現做題的思維過程,有助于教師直接觀察學生在解題過程中的思考過程,把握不同學生做題時的狀態,診斷學生思維過程中暴露的問題及當前的思維結構類型,總結學生在復習過程中存在的誤區和難點,使后續的復習與個性化指導更有針對性。

下面以“描述長江源區河川徑流的時空分布特征”這一問題為例,說明綜合題思維過程的呈現與評價應用。首先,學生需要進行設問分析,使用固定的符號標注設問中的“指令詞”“中心詞”和“限定詞”(簡稱“三詞”)。“描述”為“指令詞”,需要學生明確答題需要達到什么程度,描述即詳細描寫,不用解釋原因和理由;“河川徑流特征”為“中心詞”,找準“中心詞”就找準了考查的必備知識。一方面學生可以聯系日常所學,寫出“描述徑流量特征”的模板,使答題有了初步的角度和方向,另一方面結合所給圖文材料,找出與“河川徑流特征”有關的內容,使所寫的內容有理有據。“限定詞”為“長江源區”和“時空分布”,需要學生明確最終的答題角度和方向。“長江源區”作為一個具體的區域,需要學生緊扣這一區域,并運用區域認知的一般方法去解決問題,脫離這一區域的泛泛而談,注定得不了高分。而“時空分布”則要求學生能從“時間分布”和“空間分布”兩個角度進行描述。從思維過程評價看,學生可以根據呈現的思維過程和教師的講評判斷“三詞”是否標注準確,判斷“模板”是否掌握、是否完善,判斷答題是否偏差、是否規范,判斷是否充分獲取和解讀了所給的地理信息等。

總之,個性化作業設計與實踐在一定程度上滿足了學生個性化發展的需要,在提高學生地理成績的同時,增強了學生的學習獲得感、學習自信心,改善了高三地理復習效果。筆者也將繼續圍繞個性化作業的設計與實踐開展研究,從而更好地輔助地理教學,優化地理教學效果。

參考文獻:

[1]袁書琪.培養地理核心素養的個性化作業:兼《地理個性化作業設計》一書介評[J].中學地理教學參考,2016(10):70-71.

[2]段玉山.普通高中課程標準(2017年版)教師指導地理[M].上海:上海教育出版社,2020:76.

注:本文系蘇州市教育科學“十三五”規劃“學生發展核心素養研究專項”立項課題“基于地理核心素養的個性化作業設計與實踐研究——以高中地理為例”(課題編號:16032096)的階段性研究成果。