借圖促思 深度學習

【摘要】數學核心素養是具有數學基本特征的思維品質、關鍵能力以及情感、態度與價值觀的綜合體現,是在數學學習和應用的過程中逐步形成和發展的。小學數學教師需要讓學生逐步會用數學的眼光觀察現實世界,會用數學的思維思考現實世界,會用數學的語言表達現實世界。小學生的思維正處在由具體形象思維向抽象邏輯思維過渡的階段。借助線段圖等輔助圖進行教學,能促進學生思維發展,培養學生的數學關鍵能力,提升學生的數學核心素養。本文以“倍的認識”單元整理與復習課為例,對如何借圖促思,讓學生深度學習進行了闡述。

【關鍵詞】小學數學;倍;輔助圖

作者簡介:徐曙華(1976—),女,浙江省寧波市慈溪市南門小學。

“倍的認識”是三年級上冊教材第五單元的內容。學生通過本單元的學習,需要學會運用相關知識解決實際問題。在教學時,教師應該找準基點,以輔助圖為紐帶,圍繞“求一個數是另一個數的幾倍”“求一個數的幾倍是多少”這兩個基本問題,引導學生梳理本單元的知識脈絡,讓學生明白“求一個數是另一個數的幾倍”即“求一個數里面有幾個幾”,需要用除法來計算,“求一個數的幾倍是多少”即“求幾個幾是多少”,需要用乘法來計算,從而構建倍的數學模型,培養學生的數學應用意識。

一、直觀感知,凸顯本質

筆者在學生初次學習倍的概念時,已經借助實物圖、示意圖,通過數一數、圈一圈、說一說等活動,讓他們對倍的本質有了初步感知[1]。筆者在引導學生復習之前設計了未標注數據的線段圖,以直觀地展示兩個量之間的關系;在教學時引導學生將關注點放在“一個量里包含幾個另一個量”上,從而理解倍的相關知識。

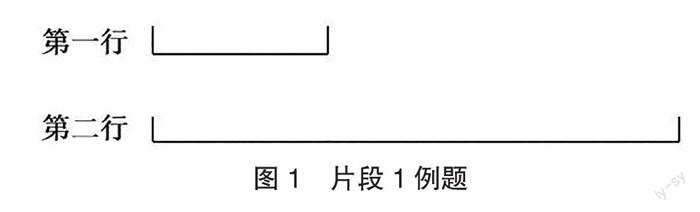

(一)片段1

師:(向學生展示圖1的內容)請同學們估一估,第二行的長度是第一行的幾倍?

生1:第二行的長度等于3個第一行的長度之和,所以第二行的長度是第一行的3倍。

在片段1中,學生運用已有知識,通過觀察、比較的方式得出了結論。教師在教學時應該幫助學生掌握標準量的判斷方法,引導學生將第一行看作1份,觀察第二行中有幾份。教師通過這樣的方式,可以讓學生明白第二行中有幾份,就說明第二行的長度是第一行的幾倍,進而了解“一個量里包含幾個另一個量,這個量就是另一個量的幾倍”的本質,鞏固倍的概念等知識。

(二)片段2

師:(向學生展示畫有2顆黃豆、6顆綠豆的圖片)如果將這2顆黃豆看成1份,那么綠豆能被分成幾份?請同學們試著用筆在圖片上畫一畫。

生2:我認為可以將綠豆2顆2顆地圈起來,就能發現綠豆被分成了3份,綠豆的數量是黃豆的3倍。

師:剛剛我們了解了綠豆與黃豆在數量上的倍數關系。(展示畫有8顆、14顆、20顆綠豆的三張圖片)現在,請大家想一想這三張圖片中的綠豆能被分成幾份呢?為什么這三張圖片中綠豆的數量分別是黃豆的4倍、7倍、10倍呢?

生3:因為我們將2顆黃豆看成1份,所以只要算出綠豆中有幾份,就能得到綠豆的數量是黃豆的幾倍。

在開展數學教學的過程中,教師除了借圖促思,加深學生對所學知識的理解,讓學生深度學習,還需要提升學生的邏輯思維能力、動手實踐能力等素

養[2]。在“倍的認識”單元整理與復習課中,筆者讓學生通過觀察、動手、思考、分析的方式,探究了片段1中第二行與第一行、片段2中綠豆與黃豆的倍數關系。利用線段圖、實物圖等輔助圖,可以讓學生對課堂內容形成直觀感知,凸顯知識的本質。

二、借圖變換,理解本質

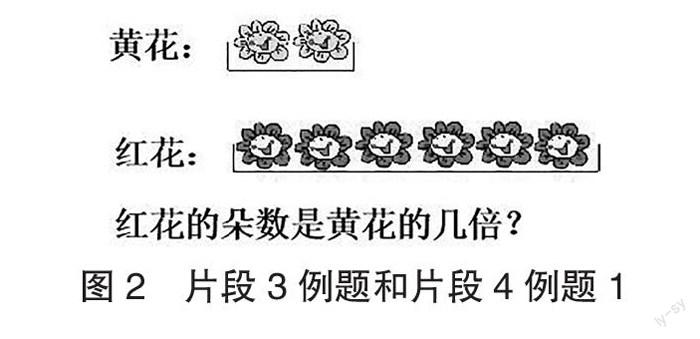

在片段3中,筆者利用標有數據的輔助圖,引導學生解決變式1和變式2兩道題,通過改變比較量和標準量,讓學生進一步認識倍,理解倍的本質。

學生在解圖2中的題目時,需要找到標準量,用筆圈出份數,發現紅花與黃花的倍數關系,學會求一個數是另一個數的幾倍,從除法的角度理解倍的概念,認識到倍涉及兩個數量的相互比較,進而鞏固所學的知識。

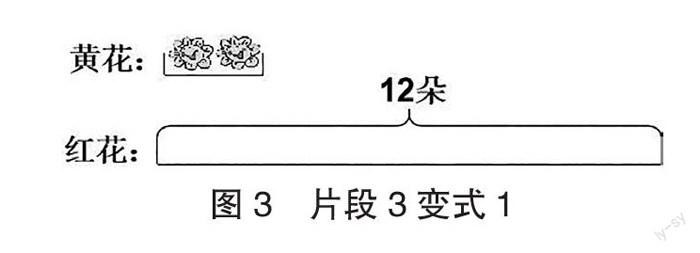

(一)變式1

師:(向學生展示圖3的內容)同學們,對于變式

1,你們是怎么想的?

生4:我認為需要算出12里面有幾個2,即12÷2

=6。所以紅花的朵數是黃花的6倍。

(二)變式2

師:(向學生展示圖4的內容)對于變式2,你們又是怎么想的呢?

生5:這道題需要我們計算12里面有幾個3,即12÷3=4。所以紅花的朵數是黃花的4倍。

師:為什么變式1和變式2都是通過除法運算來求解的呢?

生6:因為這兩道題均求的是紅花的朵數是黃花的幾倍,需要我們判斷一個數里面有幾個幾。

在上述過程中,學生發現雖然例題中黃花和紅花的朵數在變化,但是需要求解的問題沒有變,所以解題思路、計算方法沒有變;求一個數是另一個數的幾倍需要用到除法。

三、借圖比較,建立聯系

在引導學生借助輔助圖復習完上述內容之后,筆者讓學生在片段4中比較如圖2和圖5所示的兩道倍數問題,旨在拓展學生思維,幫助學生在解題的過程中找出這兩道題的聯系,優化思維過程。

師:(向學生展示圖2和圖5的內容)請同學們比一比這兩道題,說說你們有什么發現。

生7:我發現例題1給出了黃花和紅花的朵數,需要求紅花的朵數是黃花的幾倍;在例題2中,已知蘋果的個數,并且草莓的個數是蘋果的3倍,需要求草莓的個數。這兩道題都和倍有關。

生8:我認為在求解例題1時,需要算出6里面有幾個2,要用除法;在求解例題2時,需要算出3個8是多少,要用乘法。

筆者以輔助圖的形式呈現這兩道和倍有關的問題,引導學生進行比較,能夠讓學生明白這兩道題的模型是一樣的,但兩者的不同之處在于類似例題1的題目是求一個數里面有幾個幾,而類似例題2的題目是求幾個幾是多少,從而建立問題之間的聯系[3]。

四、活用模型,辨明圖意

為了避免學生形成思維定式,筆者在片段5中運用倍比關系的模型、相差關系的模型、標準量和比較量互換的模型,設計了如圖6所示的習題,以此讓學生在辨析圖意的過程中深化對倍的理解。

在片段5中,一方面,筆者注重引導學生體會標準量的內涵。筆者將習題的第3小題的第2個條件留空,旨在讓學生結合第3幅線段圖,找出基本的數量關系,進而得到本小題的第2個條件為“男生人數是女生人數的4倍”;并且,在將其與第1小題中的“女生人數是男生人數的4倍”這個條件進行對比時,讓學生發現兩者的標準量不同。另一方面,筆者注重引導學生了解倍比關系和相差關系。筆者在習題的第1小題中設計“女生人數是男生人數的4倍”的條件,在第2小題中設計“女生人數比男生人數多4人”的條件,旨在將倍比問題與相差問題相結合。這樣不僅可以打破學生的思維定式,避免學生在遇到不同的問題時都只用同一種方法去解決,而且可以幫助學生鞏固關于倍的知識,提升學生的自主學習能力。借助線段圖,將數學問題與學生已有知識聯系起來,有利于拓展學生的解題思路,讓學生掌握有效的解題方法[4]。

“倍”是一個比較抽象的概念。筆者在“倍的認識”單元整理與復習課的教學中,巧妙利用輔助圖,化無形為有形,凸顯課堂知識的本質,能夠加深學生對倍的認識,發展學生的思維能力,促進學生深度學習。

五、課后反思

學生在學習關于倍的內容時,大都已經掌握了乘除法的計算方法。部分學生雖然在之前的課堂學習中已經對倍有了初步的認識,但是未能進行深度的探究和學習,使得他們在復習相關知識的過程中容易遇到一些困難。針對這一問題,教師應該根據學生的理解能力、學習能力,從“倍的認識”這節課教學的重難點出發,引導學生進行深度學習。具體而言,教師首先可以讓學生仔細觀察圖片,親自動手操作,自主思考和深入分析相關問題,進而對課堂知識形成直觀感知,凸顯數學的本質;其次,結合輔助圖,改變例題中的比較量和標準量,引發學生的思考,讓學生深入理解倍的本質;再次,引導學生比較不同類型的倍數問題,建立問題之間的聯系;最后,巧妙運用多種模型,讓學生找出輔助圖中蘊含的信息,進而鞏固所學的知識。

此外,為了取得預期的課堂教學效果,教師應該圍繞一些開放性問題,與學生共同探討,以輔助圖的形式呈現教學內容,以此提升學生的課堂參與度,活躍課堂氣氛。教師需要一步步地引導學生掌握課堂的重難點知識,梳理知識結構,學會解決相關問題。

結語

總而言之,在小學數學教學中,教師可以利用輔助圖及模型,以問題為主導,激發學生的學習興趣,幫助學生有效理解重難點知識,熟練掌握解題方法,實現學習目標,促進學生深度學習。同時,教師要注重提升學生的思維能力、探究能力和問題解決能力,增強學生的數學應用意識,從而培養學生的數學核心素養。

【參考文獻】

[1]鄭毓信.數學深度教學的理論與實踐[M].南

京:江蘇鳳凰教育出版社,2010.

[2]孫昌識,姚平子.兒童數學認知結構的發展與教育[M].北京:人民教育出版社,2005.

[3]姜鴻雁.促進數學深度學習的課堂教學策略:以《尺規作圖》復習課為例[J].教育研究與評論(中學教育教學),2019(02):30-34.

[4]張俊俊.巧借數學思考工具 促進學生深度學習[J].家長,2019(32):22,24.