名師工作室“兩線三階十訓式”培訓體系的10年探索

[摘要] 針對教師專業發展的動力不足、方向不清晰,以及名師工作室培訓方面存在的目標定位低、內容陳舊、機制不完善等共性難題,以名師工作室為平臺,構建并探索了“兩線三階十訓式”教師培訓體系。該體系增強了教師培訓的創新性、高階性、體系化和綜合化程度,通過建立協同培訓機制與基于產出導向的管理和評價機制,同時整合工作室內外培訓資源,以此形成培訓合力,實現教師能力的不斷提升。

[關鍵詞] 名師工作室;教師專業化;教師培訓;培訓方式;共研共創

一、解決的主要問題

經過名師工作室多年的研訓實踐,我們發現當前名師工作室發展面臨以下三個方面的難題。

教師個體的發展缺乏有力的組織支撐。學科教研組的屬性與架構出現弱化、依附化等非專業化現象。日常的教研活動變成事務性任務安排,教師參與教研的意識不強,能獨立開展教學研究的教師少之又少。

教師個體的發展缺少有效的專業方向。不少教師在教學與教研中對“深化課程改革”“加強學科核心素養研究”“提高教學質量”等要求心有余力不足,在開展教研活動時方向不明確,教學研究的深度、廣度和有效度受到不同程度的制約,因而缺乏持續發展力。

教師個體缺少動力意識。教師在學習、培訓、實踐、研究等專業發展上的主動性不強,各類培訓主要是外驅式培訓,而未能真正點燃和喚醒教師發展的內生力量,教師存在被培訓、被發展的老大難問題。

二、解決問題的過程與方法

1.“兩線三階十訓式”的體系與實施

工作室構建了“兩線三階十訓式”的培訓體系,“兩線”即學科專題研究線和專業素養提高線,兩條線交替聯動,起到協同作用;“三階”即“教學實踐力—課題研究力—教學反思力”三階式分級遞升;“十訓”即“眾籌型研訓、浸潤式研訓、傳導式研訓、跟崗式研訓、混合式研訓、主題式研訓、訂單式研訓、‘靶向式研訓、澆根式研訓、課題式研訓”這十大培訓方式的協同推進。

我們以名師工作室為引領,以“兩條線”為主要抓手,提高教學實踐力、課題研究力和教學反思力,以此構建教師發展的通道。“十訓”的具體方式如下所述:

(1)眾籌型研訓。采取開放式、發散式的學習形式,集聚眾人之力,以教師學習共同體為主體,將教師在教育教學實踐中的心得、經驗、智慧聚合起來,并邀請專家指導,教師們提出的見解與專家觀點相碰撞,從而激發、匯集教師群體智慧,促進群體的共同發展。

(2)浸潤式研訓。指研修者沉浸于真實的學習環境中,通過參與體驗、實踐操作、反思體悟等形式,獲得直接的知識經驗,并以后續的持續跟進、遷移應用等環節來改進教學行為的研修模式。浸潤式研修聚焦教學中的真問題,利用真實場景,讓教師進行深度體驗和感悟,使研修理論不斷得到強化和內化,最終達成理論在互動中內化、成果在互動中生成的效果。這種研訓方式強調了實踐的價值,能助力學員生成開放式,無邊界的思維模式,有助于提升學員的思想境界。

(3)傳導式研訓。指的是在普適性調研的基礎上,針對教師當前的關鍵問題,聚焦一個學科研修主題,基于教師已有經驗進行交流分享,并在過程中注重研究結構化、理論系統化、行動持續化的一種研修方式。這是一種基于個體經驗,由實踐體驗傳導到學科理論,再由學科理論傳導到教學實踐,是一種群體傳導于個體、個體再傳導于群體的交互式研訓。傳導式研訓更加注重骨干教師在研修中的主體地位,注重骨干教師在研修中的自我與群體性專業建構,注重骨干教師專業輻射生成的價值體驗。

(4)跟崗式研訓。在集中研訓之后,一般安排參訓教師到各工作室進行跟崗研修,這是將研修中的理論運用到教學中,對實踐中出現的新問題、新方法進一步探索的過程。參訓教師在“實踐→研究→再實踐→再研究”的螺旋式上升中實現研修效果落地的良性循環,再輔以后續的跟進指導,從而幫助教師梳理、診斷、轉化、深化研修成果,使研修效果更為有效,研修方式更為立體,研修內容得到落實,讓學員有更多元的認知和體驗,促進學員成長,提高研修的效益。

(5)混合式研訓。混合式研訓常常會綜合采用面對面和網絡兩種不同的方式,努力追求線上、線下的優勢互補,將線上研訓的靈活、資源共享、互動廣泛等特點,與線下集中研訓效率高、互動深入、現場感強等特點結合在一起,且這種融合具有系統性、一致性和關聯性。混合式研訓讓教師不斷地聚焦實踐中的問題,并開展小組交流和討論,達到“短、平、快”的效果,線上與線下的充分融合,既覆蓋教師普遍性、典型性的問題,又能兼顧個性化發展需求。此外,教師還能體驗教育技術推動學習交互的學習共同體發展新模式,通過研訓使教師獲得問題解決的思路、路徑與方法。

(6)主題式研訓。這種方式要切準脈搏,有針對性地設計課程內容。每次開展研訓活動時,都要確定研訓主題、活動目標與實施方案,遵循“學習→實踐→優化→再實踐”循環往復、不斷提升的研究思路,學習理論知識,梳理討論問題,并提出解決問題的方案,以理論指導實踐,最終形成經驗總結和推進策略。

(7)訂單式研訓。這種方式要做到量體裁衣,教師根據自身教育教學中迫切而又無法解決的問題,梳理匯總到工作室中,工作室根據需求“量體裁衣”,聘請專家“會診把脈”,找問題,求對策,定方案。

(8)“靶向”式研訓。這種研訓就是要對癥下藥,先由工作室積極開展立體化和多方位的需求調研,有效把握研訓需求,再通過實地檢查、問卷調查、互動式座談、隨堂聽課、微信等渠道和手段訪談每一位教師,最終找出“病根”,合理地設置研訓課程,進行“靶向”治療。

(9)澆根式研訓。“澆根式”是指在跟崗學習培訓中,針對教師專業情意與學科素養進行“澆根”,即澆專業情意之根、學科文化之根、人文情懷之根、教育思想之根。這種研訓方式以“依托課例、對話課堂、研究課題”作為主體,從培訓目標、培訓課程、培訓方式、培訓價值四個方面切入,強化個性化、特色化、創新化和多元化,不斷探索和實踐,增強研訓效果。

(10)課題式研訓。這種研訓是以課題為載體,進行行動研究,研究成果以課題研究報告為主。這種方式講究在研究中提升,在反思中推進,使工作室成員圍繞高效課堂教學的策略和方法,結合自身專業特長,在所擅長的領域內主持課題研究,形成一批科研成果。

通過十大培訓方式,逐步提高了培訓的深度、廣度與綜合度;通過“學科專題研究線”和“專業素養提高線”交替聯動,促進十大培訓方式協同發力、逐步強化,增強了培訓的創新性、高階性、體系化和綜合化程度;通過建立協同培訓機制與基于產出導向的管理和評價機制,整合工作室內外培訓資源,形成培訓合力,實現教師能力的不斷提升。

2.“兩線三階十訓式”的落地與提升

制訂名師工作室培訓理念和目標。工作室確立了“價值引領、知識拓展、思維訓練、能力構建”四位一體的培訓理念,并有機融入工作室全周期的培養理念,按照“兩線交替聯動,十訓逐級提升”的實施思路,設計教師培訓的學習目標,整體規劃“十訓”培訓方式的功能定位。

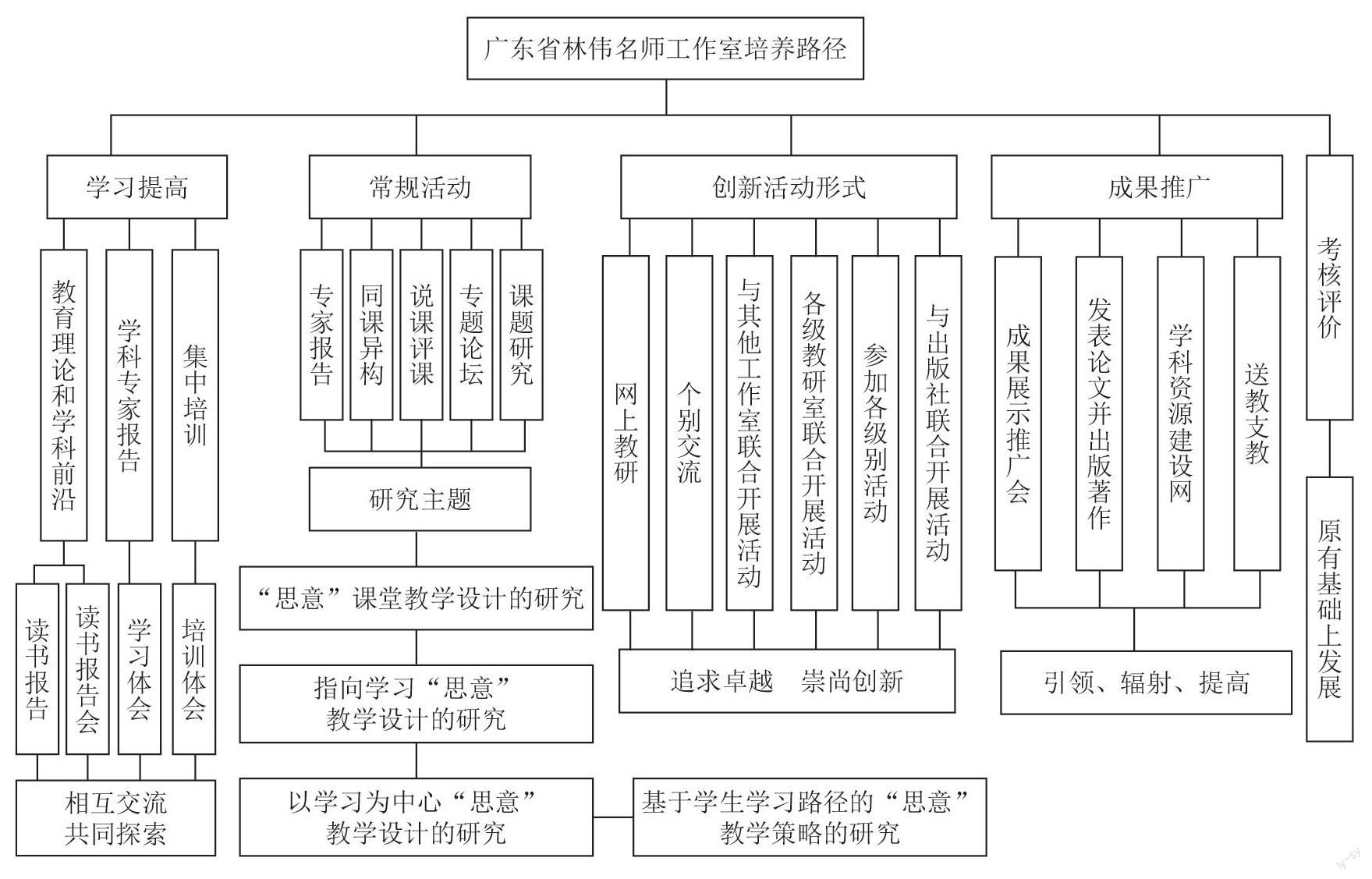

重構名師工作室培訓體系和內容。我們對包括專業發展、個體研修、團隊研修、群體研修、綜合評價共5個維度進行了頂層設計。教師專業發展課程群和個體修煉課程群體系具體內容如下圖所示。兩大課程群對應三階能力培養,以“十訓”實施為手段,通過團隊研修模式和群體研修行動進行落地,“兩線”的培訓內容遵循創新性、高階性、體系化、綜合化的互相轉化原則進行設計。

強化名師工作室培訓機制和保障。工作室通過跟崗學習培訓,運用“十種模式”和“十大行動”等方式,并根據“十條標準”進行評價。“十種模式”,即現場觀摩、主題報告、經驗交流、問題診斷、讀書交流、課題研究、共同寫作、專題研討、資源分享、案例分析。“十大行動”,即課例研討、互動研訓、課程開發、模式探討、平臺搭建、聯動研修、心理創意、專家引領、風格錘煉、展示輻射。“十條評價標準”,即有長期規劃、有代表人物、有核心理念、有活動陣地、有研修模式、有共同行動、有特色項目、有活動制度、有研究成果、有資源積累。根據以上的指導思想,我們建立了“三維三化三結合”目標績效管理模式,即“三維”目標類型(保證目標、發展目標和突破目標)、“三化”設置原則(內容差異化、過程精細化和難度梯級化)、“三結合”考核方式(結果為主與過程為輔相結合、定量為主與定性為輔相結合、集體考核與個人考核相結合),確保名師工作室培訓工作有序推進。

3.名師工作室“兩線三階十訓式”培訓體系的路徑與推進

精準調研,滿足學員培訓多方面需求。工作室積極開展立體化和多方位的需求調研,力圖有效把握培訓需求。通過培訓前的充分調研,讓培訓課程內容和培訓方式更適合參訓學員的實際需求,從而有助于達成培訓

目標。

精心設計,探索培訓模式多樣化呈現。工作室針對學員培訓學習的需求,精心設計培訓學習方案,力求實現培訓模式多樣化。在培訓過程中,堅持理論與實踐相結合,學以致用,以學科為基地,以問題為核心,以課例為載體,以課題為主體,通過理論學習、專家報告、專題論壇、課題研究、課例研討、成果推廣等方式,構建多樣化培訓體系,最大程度地提升了學員的專業

素養。

精細管理,嚴格執行各方面考核制度。我們在工作室培訓工作中強化過程管理,注重質量反饋與監控,設置了動態評價標準,并按要求積極參與互動式學習,力求保質保量地完成每項培訓任務。

經過十多年的探索,工作室創新地提出了“價值引領、知識拓展、思維訓練、能力建構”四位一體的培訓理念,完善了運行管理機制和保障機制,收獲了顯著的成效,并形成了廣泛的社會影響。

[參考文獻]

[1]申軍紅.中小學骨干教師研修指南[M].北京:教育科學出版社,2021.

[2]林偉.名師工作室“澆根式”教師跟崗學習培訓的探索[J].教學與管理,2018(10):37-39.