拼多多營銷策略對大學生消費意愿的影響研究

摘 要:在價值共創理論下,對拼多多的產品機制進行總結分類,以大學生群體為研究樣本(N=176)進行問卷調查,檢驗拼多多的營銷傳播策略對大學生消費意愿的影響,并探求了感知價值在其中的中介作用。研究發現,約30%的大學生沒有使用過拼多多,且拼多多上的某些特殊功能會使消費者產生沖動消費行為;通過相關分析發現,整合營銷傳播、游戲化傳播和社交化傳播等策略均與大學生的消費意愿呈顯著正相關關系,其中,社交化傳播的線性關系最弱;通過中介效應分析發現,感知價值在兩者間的中介作用明顯。

關鍵詞:拼多多;營銷策略;消費意愿;大學生

一、引言

根據畢馬威發布的《中國零售服務業白皮書》,主流頭部電商平臺的線上新增活躍用戶營銷成本逐年升高,其中2015年至2016年是關鍵臨界點,平均線上獲客成本突破200元,已超過線下獲客成本,隨著線上用戶增長減緩,我國互聯網時代的人口紅利已被漸漸消化。此時,電商平臺想要適應激烈的競爭環境就會不斷推出不同的產品和營銷傳播方式,試圖在滿足消費者物質需求的同時也滿足他們的心理需求,以獲取消費者的青睞。

同時,智研咨詢集團推出的《2020-2026年中國移動購物App行業市場前景規劃及投資機遇分析報告》顯示:95后、90后已成為電商主力用戶,是當前及今后一段時期內電商平臺的主要目標群體。在此背景下,各電商平臺的營銷實踐能否影響大學生消費群體,它的功能設置是否促進了消費者的快速下單、完成交易,怎樣的傳播方式會吸引大學生群體產生價值認同并產生購買欲望等問題是電商平臺需要探究的現實問題。

二、文獻綜述

1.關于電商平臺設計的研究

國內對于電子商務的平臺設計研究較少,國外的研究者則逐漸關注社交化功能在社交電商中的應用,如Grange等從功利性、享樂性兩個維度研究了社會化電子商務的平臺設計,具體包括商品評論、消費者個人門戶、消費者創立的商品清單、在線消費的朋友列表等。也有研究者構建社交電商的整體架構設計,對消費過程實體和協作參與工具等納入討論。

2.電商平臺營銷對消費意愿的影響

目前對電商平臺的營銷方式的研究,集中在對整體策略的分析,或根據不同營銷方向進行分類分析,如渠道策略、社群營銷策略、促銷策略等。如有基于用戶體驗分析社交電商模式的全場景營銷策略,從產業鏈、渠道體系等方面總結策略。關于消費者行為的研究,有學者從社交電商中的渠道特征入手,也有學者關注社交電商的社交情境和消費情境的銜接。

3.價值共創

基于服務主導邏輯的價值共創是指消費者與服務提供者一同創造價值。價值共創是指以個體體驗為基礎,由消費者與企業共同創造價值的理論。企業通過共建共享與消費者群體形成共生關系,讓消費者獲得更具有價值的產品和服務,將消費者納入價值創造的過程中。價值是在不同交互點的顧客體驗中共同創造的,在消費領域、消費者和企業共同創造體驗價值,研究主要體現在消費者單獨創造價值、消費者與企業互動共同創造價值和消費者與消費者之間互動共創價值三個方面。現有文獻關于去中心化電商的研究主要集中于社交電商概念演變、模式分類和平臺機制設計等層面,對商業模式特征及其價值創造動態機理的分析較少。

三、研究設計

1.研究問題

拼多多平臺本身具有與傳統電商平臺不同的傳播方式,如拼團購買、強制分享、低價誘惑等,而消費者對這類平臺功能的態度和評價呈現出褒貶不一的多樣化態勢,特別是平臺推出的拼小圈功能、邀請好友砍價、誘導分享等帶有社交屬性的營銷傳播方式逐漸成為拼多多的焦點話題。在價值共創的社會共識下,社交電商去壟斷化特征明顯,即不存在一個中心化的流量入口、出口和規則,依靠企業參與者自身稟賦和用戶需求自行對接,情感關系和價值認同的重要性遠大于實現交易,而在實際交易中,目標消費者是否真正感受到其傳播方式的影響是個值得研究的問題。

本文通過對拼多多的產品特點進行總結,將平臺的功能傳播策略分為整合營銷傳播、游戲化傳播以及社交化傳播。且本研究認為由于拼多多以它的社交屬性著稱,所以其社交化傳播將對大學生的購買意愿影響最大。同時基于S-O-R理論模型,傳播方式作為刺激變量在影響購買意愿這一行為反應時,很可能會受到感知價值的中介影響。由此,提出以下問題及假設:

問題一:基于大學生群體對拼多多平臺的使用體驗,分析拼多多的不同營銷傳播機制的效果,探究影響大學生在拼多多的購物意愿的傳播方式和其他因素。

問題二:驗證顧客感知價值是否在傳播方式和購買意愿之間起中介作用。

假設一:拼多多的整合營銷(產品、服務)會讓大學生產生消費意愿。

假設二:拼多多的游戲化傳播會讓大學生產生消費意愿。

假設三:拼多多的社交化傳播會讓大學生產生消費意愿。

假設四:社交化傳播在其中的作用最大。

假設五:顧客感知價值在拼多多的營銷方式與購買意愿之間起中介作用。

2.變量設計與研究方法

(1)“整合營銷傳播”

整合營銷傳播(integrated marketing communication),是將與企業進行市場營銷有關的一切傳播活動一元化的過程,其核心思想是以通過企業與顧客的溝通滿足顧客需要的價值為取向,確定企業統一的促銷策略,協調使用各種不同的傳播手段,發揮不同傳播工具的優勢,從而使企業實現促銷宣傳的低成本化,以高強沖擊力形成促銷高潮。

網絡整合營銷策略遵循4I原則,包括互動、個性、趣味和利益。根據本研究特性,此維度選取了體現其電商性質的平臺端營銷——I(interests,利益)作為整合營銷傳播的操作變量,并根據平臺的功能和規則,選取體現其物質層面利益的產品和服務兩個層面測量拼多多平臺對消費者產生的利益價值。產品方面包括產品的價格、質量和種類,服務方面包括服務的項目、水平和形式,對所有問題進行量表測量。

(2)“游戲化傳播”

游戲化營銷傳播是指將游戲的設計原則、方法和元素融入到平臺和營銷設計中,給用戶帶來游戲般體驗的一種傳播方式。傳播的游戲化強調一種站在受眾立場上的自我參與式的主觀體驗,關注傳播快樂。從這一立足點出發,傳播的游戲化實際上是將游戲化的思維與理念運用于傳播活動中,促使受眾發揮創造性與主動參與,創造自我價值。拼多多平臺中的游戲化種類豐富多樣,且游戲中的社交分享元素多達61項。而不同的游戲功能設置會讓消費者產生不同的購物體驗,功能集合產生的共同平臺環境也會讓消費者產生不同的購物行為。

本文將利用Werbach和Hunter(2012)DMC金字塔即將游戲化元素分為游戲動力、游戲機制、游戲組件三個維度進行平臺分析。根據拼多多平臺的使用經驗以及文獻描述進行篩選,本文選取游戲動力方面的情緒、關系、機遇,游戲機制方面的競爭、合作、反饋,游戲組件方面的獎勵和排行榜作為測量項。

(3)“社交化傳播”

社交化傳播旨在與他人交互過程中進行信息分享的一種傳播方式。社會化媒體強大的信息傳播功能使其逐漸沿用到各個領域,電商購物平臺則呈現出“社交+電商”的新業態,網絡消費群體可以以電商平臺為媒介發起和參與討論進行意義分享、內容生產、用戶互動。消費者之間的互動是消費者的重要服務體驗,它有利于社會網絡的構建,也會影響印象管理、品牌使用等。社交化傳播在電商平臺的引入,大大提高了消費者的平臺參與度和消費體驗。

本文參照傳播的儀式觀和交換觀,將拼多多平臺上的社會化傳播分成信息共享和信息交換兩個維度進行分析。

(4)“購買意愿”及“感知價值”

意愿是指個人從事特定行為的主觀概率,購買意愿是指消費者購買行為的傾向。Dodds等認為,購買意愿指消費者購買某種特定產品或品牌的主觀概率或可能性。目前的研究已經證明顧客感知價值會影響消費者的購買意愿,感知價值是其在網購和平臺使用過程中產生的對產品和服務價值的主觀認知,屬于感性情緒。經學者研究發現,根據國內外相關研究的計量分析,網絡環境下的顧客感知價值可分為權衡觀、層次觀以及綜合觀,其中整合認知、情感、象征因素等多位概念的綜合觀更有利于探究消費者的感知特點,進而了解消費者對外部刺激的感知程度。

本研究的數據主要來自北京大學生的調查,采用了互聯網滾雪球的發放方式。正式問卷回收了176份,其中男生44人,女生132人,在176個樣本中,31.25%的大學生沒有使用過拼多多,剔除55份未使用樣本,共獲得121份有效樣本。收集數據后,通過SPSSStatistics26中的相關分析和中介效應驗證假設。

本文的變量測度項均在借鑒已有研究成果基礎上結合實際情境改編而來,各指標均使用五級李克特量表測量。通過13份有效問卷進行預調研并修改完善問卷,被訪者將根據自己在拼多多平臺的購物體驗對每項量表進行打分。

四、實證分析

1.描述性分析

(1) 被調查者特征的描述性統計分析

總體有效樣本中女生有91人,占總數的75.21%,男生有30人,占總數的24.79%,基本符合智研咨詢發布的《2018-2024年中國網購行業市場深度調查及投資前景分析報告》中顯示的拼多多用戶男女比例構成(女70.5%)。57.85%的人月消費水平在1000元到2000元,占比最多,其次為2000元到3000元,占總人數的24.79%,說明大多數大學生的消費能力較好,有成為拼多多使用用戶的潛力。

(2) 刺激沖動購買行為的功能

拼多多平臺中有一些功能不同于其他電商平臺,如在購買操作頁面彈出陌生人的實時購買信息,不設立購物車欄等,這些功能有助于消費者產生沖動性的購買意愿。數據顯示,21.48%的調查對象認為這些功能讓其產生沖動消費行為,44.63%的調查對象表示中立,考慮到大部分人偏向于選擇中間項,此結果能部分認定拼多多平臺的特定功能對沖動消費的影響。

2.信效度分析

(1) 信度分析

整體量表的信度分析結果顯示,本研究中總量表的克隆巴赫α為0.952,高于標準值0.7,因此可以得出總量的一致性水平很高,信度檢驗良好。

(2) 效度分析

整體量表的KMO檢驗值為0.918>0.6,說明量表適合做因子分析,巴特利球體檢驗的結果的顯著性概率為0.000說明該組數據具有共同的因素存在,整體量表的效度良好,變量及量表能夠較完整地表現自變量。

3.假設檢驗

(1) 相關分析

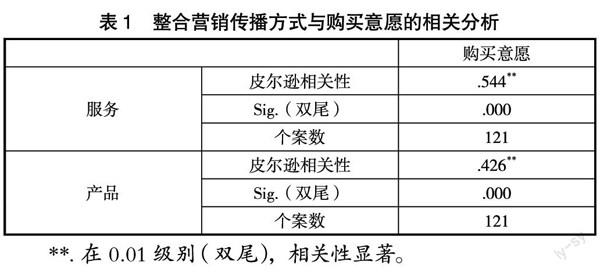

文章運用SPSS檢驗相關性,檢驗結果如下。

由下表可知:服務、產品與購買意愿之間的相關系數值分別為0.544、0.426,均呈現出0.01水平的顯著性,因而說明存在顯著的正相關關系,兩者的相關系數均在0.3和0.8之間,呈現中強度相關。故,假設一成立。

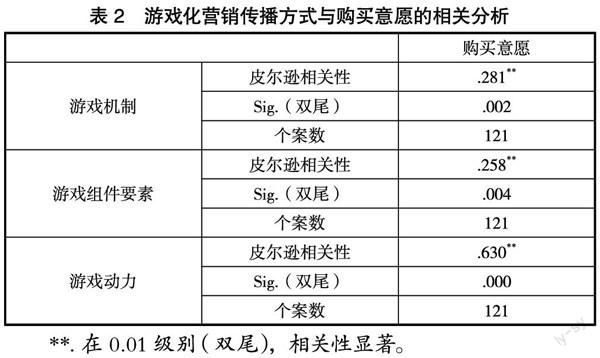

游戲機制、游戲組件要素、游戲動力與購買意愿之間的相關系數值分別為0.281、0.258、0.630,均呈現出0.01水平的顯著性,因而說明有著顯著的正相關關系。其中游戲動力的相關系數為0.63呈現中強度相關,然而游戲機制、游戲組件要素的皮爾遜相關系數較低,說明對應的線性相關度不高,可能存在其他的非線性關系,他們的關系不是一元而是多元的。

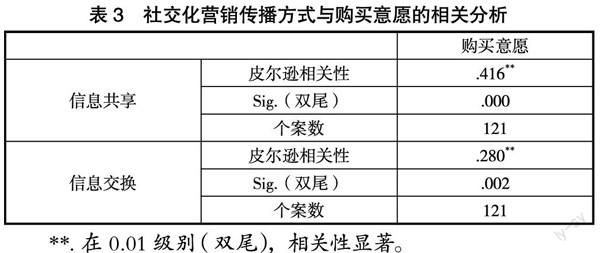

信息共享、信息交換與購買意愿之間的相關系數值分別為0.416、0.28,均呈現出0.01水平的顯著性,因而說明有著顯著的正相關關系。其中信息共享的相關系數為0.416呈現中強度相關,然而信息分享要素的皮爾遜相關系數較低,說明對應的線性相關度不高,可能存在其他的非線性關系,他們的關系不是一元而是多元的。

(2) 中介效應分析

對顧客感知價值的中介作用分析,結果如下表所示,表明假設五成立,其中顧客感知價值在游戲化營銷傳播中的游戲動力和整合營銷傳播中的產品營銷對購買意愿的影響中起部分中介作用,其余傳播內容其完全中介作用。

綜上所述,整合營銷傳播、游戲化傳播和社交化傳播均與消費者購買意愿成顯著正相關關系,假設一、二、三均成立。相關性分析只是對研究假設進行了簡單驗證,并不能確定變量間的因果關系,因此,變量間的具體關系還要進一步研究。同時,通過比較各關系之間的相關系數可以得出拼多多平臺的游戲化傳播方式對大學生的購買意愿影響顯著,其中游戲動力與購買意愿的線性相關程度最大,是可以直接影響購買意愿的因素之一(顧客感知價值起到部分中介作用)。故,假設四不成立。

消費者在接受來自平臺的刺激后,首先會在心理層面產生感知價值認同,并在這種感知價值的推動下產生一系列的行為反應。通過中介效應分析,可以發現產品營銷以及促進游戲動力產生的營銷方式對購買意愿具有線性影響,說明兩者對購買意愿的產生作用較為直接,而其他傳播方式對購買意愿的作用是有感知價值等中介因素在的。故,假設五成立。

五、結論與討論

1.整合營銷傳播

在電商平臺進行購物時,大學生群體仍最看重產品的性價比和服務種類等的整合營銷策略,此結論表明,在電商平臺的使用過程中,大學生群體是比較理性的,更注重平臺本身的基礎購物功能,并對產品和服務要求較高,他們會選擇更加符合自己需求的平臺和產品,從企業提供的產品和服務中創造自己的利益價值,在與企業的互動中共同創造價值,提高消費體驗。

2.游戲化傳播

消費者在使用拼多多平臺的游戲化功能時獲得自身的娛樂價值,即消費者單獨創造價值并自我服務。然而與平臺的整合營銷傳播方式相比,游戲化傳播方式可能只起到一種輔助性作用,并不是決定其購買的關鍵因素。

3.社交化傳播

大學生群體對拼多多平臺社交功能的敏感度和接受度不高,社交化傳播不夠吸引大學生群體去進行消費。在關于拼多多的社交化營銷傳播的問卷回答中,選擇很滿意、滿意、一般選項的大學明顯比其他兩種傳播方式少,說明大學生群體對拼多多平臺社交功能的敏感度和接受度不高。

4.拼多多或對大學生群體的吸引力不強

有25%的調查對象沒有使用拼多多購買商品的經驗,相比淘寶、京東等購物平臺,可以懷疑拼多多對大學生群體的吸引力不強。

本研究對拼多多的產品機制進行總結分類,實證檢驗拼多多的平臺傳播策略對大學生消費意愿的影響。研究發現,約30%的大學生沒有使用過拼多多,且拼多多上的某些特殊功能會使消費者產生沖動消費行為;整合營銷傳播、游戲化傳播和社交化傳播等策略均與大學生的消費意愿呈顯著正相關關系,其中,社交化傳播的線性關系最弱;通過中介效應分析發現,感知價值在兩者間的中介作用明顯。

根據社交化傳播效果的實證結果,筆者認為,一方面,對于大多數大學生群體,拼多多只是一種購物平臺,其購物屬性烙印較深。另一方面,社交平臺對拼多多的負面信息較多,在大眾媒體擬態環境的影響下,受眾對現實生活中的拼多多產生了一定的抵抗心理。

基于以上分析,社交電商平臺應注重平臺口碑和品牌形象的建立,而對于新生代的消費習慣而言,他們的消費生活更傾向于通過游戲娛樂和產品服務力等個人化的場景獲得與品牌和企業的共創價值,性價比和娛樂滿足性將成為重要的營銷突破口。

參考文獻:

[1]宗乾進.國外社會化電子商務研究綜述[J].情報雜志,2013, 32(10):117-121.

[2]趙瑋,廖四成,廖波.面向用戶體驗的“社交+電商”全場景營銷策略分析[J].商業經濟研究,2021(15):68-71.

[3]賀萌遠,沙振權.社交電商中渠道特征對顧客消費意向的影響分析[J].商業經濟研究,2021(03):78-81.

[4]崔慶安,王亞茹.多維情境下社交電商用戶消費意愿與購買行為決策研究——以“小紅書”用戶作為數據收集對象的分析[J].價格理論與實踐,2020(12):95-98+163.

[5]喬晗,張碩,李卓倫,萬姿顯.去中心化電商的價值共創演化動因和過程模型——基于夢餉集團的縱向案例研究[J].管理評論,2021,33(11):170-184.

[6]MBA智庫.

[7]劉婕,謝海,張燕,張千友.動態能力視角下平臺型企業的價值共創演化路徑探析——基于積微物聯的單案例研究[J].軟科學,2021,35(05):138-144.

[8]楊路明,張惠恒,許文東.服務主導邏輯下價值共創影響研究——平臺能力的中介作用[J].云南財經大學學報,2020,36(05): 76-91.

[9]喬晗,張碩,李卓倫,萬姿顯.去中心化電商的價值共創演化動因和過程模型——基于夢餉集團的縱向案例研究[J].管理評論,2021,33(11):170-184.

[10]蔣曉麗,賈瑞琪.后互聯網時代的傳播游戲化及其表征——一種符號學視角[J].社會科學戰線,2018(01):149-156.

[11]呂美玉,裴曉錦.淺析拼多多的泛游戲化設計[J].北京郵電大學學報(社會科學版),2020,22(02):23-29.

[12]王文曼.游戲化元素對網絡消費者購買意愿的影響研究[D].河北經貿大學,2019.

[13]高麗華.參與、互動、共享:社會化媒體環境下傳播模式的重構[J].新聞界,2013(16):67-70.

[14]耿松濤,李雪麗.旅游APP嵌入度對購買意愿的影響研究——基于感知價值的中介效應[J].江蘇社會科學,2021(04):103-110.

作者簡介:李會琳(2000.11- ),女,朝鮮族,籍貫:黑龍江省五常市,本科在讀,研究方向:廣告效果、營銷傳播、消費文化