思維進階“雙減”背景下學生數學深度閱讀策略

摘 要:思維能力是提升學生學科核心素養的“關鍵能力”。“雙減”背景下的數學閱讀拓展,應指向以思維進階為目標的深度閱讀。文章以第一學段“你知道嗎”數學閱讀拓展課為例,結合具體案例,從七個方面提出助推思維進階的數學深度閱讀策略,使數學閱讀拓展深度教學設計得以落實。通過小學數學課外閱讀校本課程有效實施,進而提升學生數學閱讀能力,落實對核心素養的培養。

關鍵詞:數學深度閱讀;閱讀拓展課;思維進階;教學策略

中圖分類號:G427? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2097-1737(2022)29-0056-03

引? 言

數學學科核心素養是數學課程目標的集中體現,是“學生應具備的適應終身發展和社會發展需要的必備品格和關鍵能力”。閱讀是學習數學的重要方法,數學閱讀思維能力是提升學生數學學科核心素養的“關鍵能力”。“雙減”政策為小學數學課外閱讀校本課程的有效實施提供了契機。“雙減”背景下的數學閱讀拓展課,應指向以思維進階為目標的深度閱讀。

一、數學深度閱讀

數學深度閱讀是指學生在教師指導下,以整合的數學知識為內容,對閱讀拓展材料理解、記憶的心理活動。在數學深度閱讀過程中,學生以思維進階和問題解決為目標,通過同學間的合作與互動,批判性地獲得新的知識和思想,實現原有知識的遷移運用,真正成為學習的主人。筆者以蘇教版小學第一學段“你知道嗎”板塊具體案例的教學為例,從七個方面提出助推學生思維進階的數學深度閱讀策略,落實數學閱讀拓展深度教學設計,引領小學數學課外閱讀校本課程有效實施,發展學生數學學科核心素養。

二、數學深度閱讀策略

(一)整合閱讀資源,實現習慣與興趣結合

數學閱讀習慣的培養是從閱讀數量開始的,它是提升思維品質的開端。學生已有閱讀經驗是學生數學閱讀的開始。在數學閱讀拓展中,學生根據已有經驗采用好書推薦卡、圖書漂流卡的方式,使閱讀數量自然呈現,閱讀興趣充分顯現,這樣就能在數學閱讀拓展資源中將習慣與興趣結合,有利于實現數學閱讀能力的提升。

蘇教版數學教材“你知道嗎”板塊涉及數學命題、數學家故事、數學史、數學與生活的聯系、數學與其他學科滲透等。教師應立足教材,依據學情,選擇適合學生的優秀課外閱讀資源建立閱讀書單,并對數學閱讀材料進行分級整理。如將數學繪本《奇妙的圖形》作為“七巧板由來”數學史的閱讀資源;將圖文并茂的讀本《走進奇妙的數學世界(小學一二年級)》作為“制作水鐘”體現數學與綜合實踐學科相互滲透的閱讀資源。學生可以根據實際能力選擇恰當的閱讀材料。這個體系會隨著學生情況、資源的豐富不斷更新,同時也為數學閱讀習慣與閱讀能力的培養構建了科學的、整體化的目標培養體系。整合閱讀資源,形成閱讀體系,能在數學閱讀拓展中實現習慣與興趣的結合,提升學生的數學學科核心素養,將數學深度閱讀落到實處。

(二)理解問題情境,實現驗證與探究結合

情境創設是思維發生的必要條件,智力品質的另一個要素是獨立思考的能力。在“你知道嗎”數學閱讀拓展教學中,教師應以“探究性”問題情境引發學生認知沖突,產生“問題驅動”,幫助學生在新知識與已有知識經驗之間建立聯系,真正做到“理解”。

以學生拓展蘇教版數學二年級(上冊)“‘你知道嗎用手勢表示9的乘法口訣”課外閱讀為例,依托“9 的乘法口訣”一課,在開始閱讀前以前置性任務情境“如何巧記9的乘法口訣”驅動深度閱讀。“問題解決”的數學閱讀拓展共同體課堂,需要在理解問題情境中將驗證與探究相結合,同時更好地融合數學課堂文化,提升學生數學學科核心素養。

(三)創新數學表達,實現閱讀分享與反思研究結合

數學表達是深入閱讀的有效途徑,閱讀分享對于提高數學表達能力、數學閱讀能力有促進作用。閱讀分享時,用數學語言表述閱讀內容、建構閱讀材料、理解數學思想、豐富閱讀思考、反思閱讀見解等的數學表達,有助于發展學生的創新性思維,實現閱讀分享與反思研究的結合。

以學生拓展二年級上冊教材“‘你知道嗎七巧板”課外閱讀為例,可以用好書推薦卡、圖書漂流卡呈現閱讀資源數學繪本《奇妙的圖形》和《走進奇妙的數學世界(小學一二年級)》;用語言介紹、圖片展示七巧板的由來;用動手拼圖探究七巧板組合圖形的不同拼法;用動手制作七巧板豐富閱讀見解;用可視化閱讀筆記呈現我國古代的數學文化和數學智慧;用制作書簽反思閱讀見解(如圖1)。

在數學閱讀拓展中,通過多樣的方式進行表達,有利于促進數學閱讀材料的內化,發展學生創新性思維,提升學生數學學科核心素養,實現數學深度閱讀。

(四)概括思維發展,實現建構與遷移結合

任何知識都有結構性,知識結構可以促進學生智力的發展。思維導圖是學生可視化學習的工具[1],能讓隱性的數學知識顯現出來,通過集合零散的數學知識點,建構、完善數學知識結構。

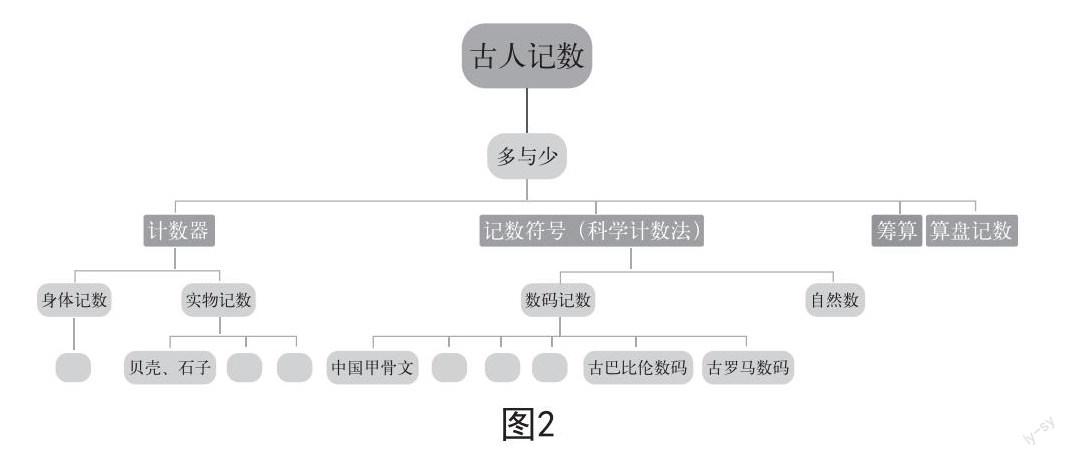

以學生拓展二年級(下冊)“‘你知道嗎古人是怎么記數的”課外閱讀為例,按照教師呈現思維導圖架構(如圖2),圍繞問題鏈“古人是怎么記數的”拓展課外閱讀。采用思維導圖建立知識結構體系體現層級關系,有助于培養發散性思維。學生通過深度探究補全思維導圖相關信息,清楚古人記數經歷了從物到數的第一次抽象和從普通語言到數學符號、圖形等數學語言的第二次數學抽象,這種學習方式有助于將學生對問題的理解上升到關系性理解。由此可見,從問題出發的“可視化”思維導圖閱讀方式能深入思維層面,發展概括性思維,在數學深度閱讀中落實建構與遷移結合,有利于發展學生的數學學科核心素養。

(五)批判數學思想,實現聯系與變化結合

數學思想是數學知識和方法在高層次上的抽象與概括。從思維策略的角度看,教師應強調“聯系的觀點”,在閱讀拓展過程中幫助學生逐步學會變換數學思想,使閱讀更有效,由理性思維逐步走向理性精神。

以學生拓展二年級上冊教材“‘你知道嗎九九歌”課外閱讀數學繪本《數學家阿湯的苦惱》為例,通過同伴共讀,學會繪制大九九(教材84頁“想想做做”第1題);通過師生共讀,探究出大九九乘法表里的數關于對角線對稱的規律。與用乘法口訣計算結果的思想進行比較,運用“數形結合”思想提高了運算速度、提升了直觀想象和邏輯推理能力,發展了思維的靈活性和批判性,在數學深度閱讀中實現了聯系與變化結合。該成果還被用作“雙減”背景下二年級數學首次非紙筆(表現性)評價測評題。

(六)提質閱讀評價,實現體系構建與全面育人結合

評價如同指揮棒,指引著閱讀的發展方向。新時代提質數學深度閱讀評價體系應改進結果評價,強化過程評價,探索增值評價,健全綜合評價,提升學生思維品質和思維水平。

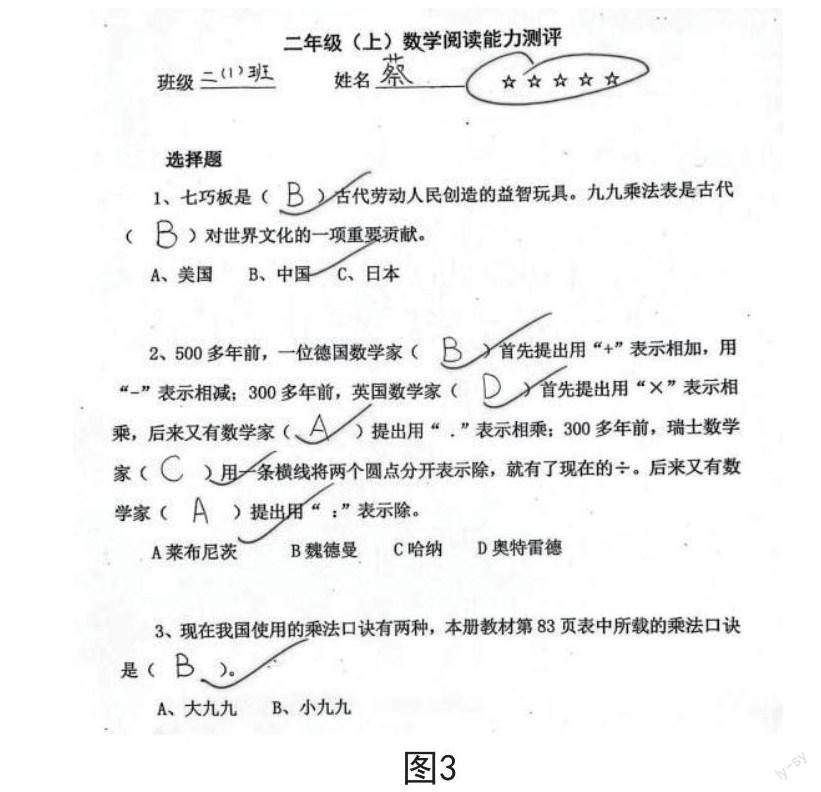

1.改進紙筆檢測的結果評價

例如,筆者根據二年級上冊“你知道嗎”4個內容,以選擇題形式測評學生數學閱讀能力(如圖3)。這種“定量”與“定性”結合的結果評價方式符合二年級學生的認知特點,既可以量化結果,又能使學生獲得成功體驗,從而促進學生更好地發展。

2.強化閱讀記錄的過程評價

例如,每一個閱讀主題結束時,學生用畫圖等形式歸納學到的知識、解決的問題,并記錄在閱讀筆記(如上圖1)中。在評價環節,先讓學生對閱讀過程進行自我評價,再通過家長評價及時反饋學生思維,最后教師依據學生數學閱讀品質給予描述性評價,糾正錯誤理解。在閱讀記錄中強化過程評價,能幫助學生做到真正理解,形成深刻性思維。

3.探索追蹤設計的增值評價

以學生拓展二年級(下冊)“‘你知道嗎古人計時方法”課外閱讀《走進奇妙的數學世界(小學一二年級)年級》為例,挖掘出“立竿見影”這一成語的閱讀素材。筆者及時給予學生語言上的鼓勵,并采用追蹤設計研究,讓學生了解其他計時工具的發展和演變歷程,同時追蹤學生的閱讀情況。增值評價具有潛在的診斷性功能,有利于發展學生批判性思維。

4.挖掘利用隱性資源,健全綜合評價

挖掘利用隱性資源有利于健全綜合評價。例如,學生對用成語“先苦后甜”描述九九乘法表演變史的綜合評價,提煉出教材中“隱性”的德育因素,有利于在小學數學課堂進行德育滲透,發揮數學德育功能,有效落實立德樹人根本任務。由此可見,以學生發展為目標健全數學閱讀評價體系,是實現學生深度閱讀的有效路徑,能充分發揮“你知道嗎”板塊的作用,使數學學科實現全面育人。

(七)增效閱讀目標,將必備品格和關鍵能力結合

“雙減”政策還提出了“精心組織實施,務求取得實效深度”的要求。數學深度閱讀應指向具體的、社會的、人的全面發展,高階思維是發生在較高認知水平層次上的心智活動或認知能力[2],應歸入學生核心素養中的“關鍵能力”目標;數學深度閱讀還必須調動學生的學習動機、興趣等非認知因素,培養他們的閱讀品格。以拓展二年級(下冊)“‘你知道嗎認識微米、毫米”課外閱讀為例,數學繪本《國王的新衣有多長》可以調動學生閱讀積極性,激發閱讀興趣;探究“度量問題”“種子課”中的長度單位微米、毫米,整體認識和其他長度單位的關系,可以培養學生直觀想象、數學抽象的關鍵能力,同時發展學生高階思維能力,提升學生思維品質,落實對核心素養的培養;遷移閱讀內容“米的由來”,還可以使學生樹立文化意識,更好地實現數學課堂文化。在“雙減”政策背景下落實必備品格和關鍵能力的結合,必須提高數學閱讀的質量,如此才能助推思維進階,提升數學學科核心素養,進而實現數學深度閱讀。

結? 語

正如心理學家維果茨基所言,“自發性思維”與“非自發性思維”的發展是彼此聯系和相互影響的。“科學概念的形式訓練逐漸轉變兒童自發概念的結構,并幫助他們組織一個系統,這促使兒童向更高發展水平邁進。”在教師的指導下學會閱讀、助推思維進階、提升思維品質和思維水平,是實現學生數學深度閱讀的必由之路。

[參考文獻]

胡全會.思維導圖:可視化教學的重要利器[J].數學教學通訊,2020(01):13-14.

喻平.小學數學高階思維的思考[J].江蘇教育,2021(61):13-17.

作者簡介:胡曄(1980.8-),女,江蘇南京人,任教于南京市高淳區寶塔小學,一級教師,本科學歷。