學校教育的線性時間困境與突破策略

● 王惠穎

當前,時間焦慮作為一種日常教育體驗,最真切地觸動人們的神經,家長、教師和學生陷入一種時間焦慮的群體恐慌之中。高考倒計時的盛行,使人們精細計劃和利用每一分、每一秒,在時間的夾縫中體驗著由急速旋轉的時針所帶來的壓迫感。現代學校教育是被線性時間楔入的教育,線性時間對現代學校教育產生了深入骨髓的影響。快速的生活節奏、緊密的時間安排、嚴格的時間秩序,學校師生被迫進入一種外在的、異己的時間齒輪之中,教育對學生精神成長的意義被遮蔽。打破線性時間的宰制,引入存在論的統一到時觀念,才有可能讓教育回到其本真面目,尊重人的生命,召喚人的意義世界的組建,實現立德樹人的初衷。

一、線性時間對學校教育的嵌入性影響

時間對于教育具有嵌入性的影響。線性時間是不可逆轉的、線性延展的、鐘表計量化的時間,其對于現代學校教育的嵌入性,體現在宏觀的學制系統、中觀的時間規劃以及微觀的課程教學、活動組織等各個層面,構成人們行動、思考和生活的基本框架。“時間可以被劃分、被延長或縮短,成為一個獨立的、可計量的世界,記錄時間變成了計算和分配時間。這不僅改變了人們的生活節奏,而且也改變了人們的時間觀念,成為人們行動和思考的參照點,成為一種精神生活的內在標準。”[1]

(一)未來的現在化:根據線性藍圖規劃當前生活

線性時間指出了時間流動的方向,明晰了終點與起點的差別,確立了未來不同于過去和現在的意義。線性時間的結構呈現為如下模式:過去→現在→未來,這是一個不可逆轉的過程。在這種線性不可逆的時間結構中,時間各要素的意義與價值隨之發生了重要的變化:過去和現在不過是一種為了最終目的的“序曲”,目的的實現在于未來。這種時間觀念奠定了教育朝向未來的合法性,并確信未來就是理想的方向,只要進行了正確的規劃,并按照這種規劃向前推進,就能夠到達理想的未來。當前,活動被視為通向美好未來的階梯,教育為未來的一切準備就顯得合理而必要。“為我們的完美生活做準備是教育應盡的職責;而評判一門教學科目的唯一合理的辦法就是看它對這個職責盡到什么程度。”[2]

線性時間不僅為教育的未來追求奠定了合法性的基礎,而且對于當前規劃與過程設計產生了重大影響。因為現在的每一分鐘都關聯著未來的實現,所以“每一刻”都不能被虛度和浪費。“時間被制造成稀缺資源后,對時間的剝奪首先導致了對未來更美好的希望的痛苦磨損。”[“3]一寸光陰一寸金”“時間就是金錢”“抓緊時間”等諸如此類的話語體現了人們面對未來的緊迫感,正是這種緊迫感促使人們采用“未來現在化”的策略,通過規劃現在而將未來置于當下之中,通過對當下教育活動的精細規劃而一步一步到達未來。宏觀意義上的規劃體現為系統學制的建立,中觀意義上的規劃體現在教育的各種戰略部署上,微觀意義上的計劃體現在課程表和時間表的安排上。這樣一來,大到一個國家的學制系統,小到一所學校的學期和課時安排,都被預先加以制定,鑲嵌在由分、時、周、月、年等時間單位所組成的規劃之中。

(二)過程的序列化:利用時間表格嵌套所有活動

線性時間是現代工業化的產物,在線性時間產生之前,大自然的周期變化是時間標度的基礎,黑(黑暗)與白(光明)的交替暗示著時間循環往復,往復之中具有節點和周期,構成了自然變化的節律。而線性時間打破了這種“時之日”就是“是之日”的自然節律,將人類活動納入到線性的時間序列之中。“最古老的計時方法從本質上說是不連續的,因為它們不是采用連續的時間單位序列,而是通過單位時間內某一具體現象的重復次數來計量時間。……直到17 世紀中葉荷蘭科學家惠更斯成功地發明了擺鐘以后,人類才終于獲得了可以連續運行幾年的精密計時器。這個發明對現代人類關于時間的均勻性和連續性概念的形成起了巨大的作用。”[4]這種線性時間序列,是機器運作過程的機械化序列,“通過機器,線性的、均質化的、可以被任意劃分的連續體時間結構被從自然領域傳送到社會領域”[5]。

現代學校教育的線性序列化,首先體現在線性連貫而有序的學制安排上。時間要素在現代學校教育制度中已經成為不可缺少的維度,學制以年齡作為階段劃分的依據,是時間而不是能力決定了個體接受哪一學段教育,時間已經逐漸成為確定個體發展程度的標準。所有的學生在同一時間入學,并在固定的時間結束學習,學有定期,教有定時。雖然不同國家在年齡邊界規定上略有差異,但從學制結構體系上來看,卻是大體同一的,即都是對教育進程進行線性而連續的時間安排,這種制度化的時間安排對于生活于其中的人來說是普遍有效的,在個體進入教育系統之前就已經存在,并成為衡量不同學生需要接受哪一時段教育的參考標準。接受教育不再是一個“隨意”的事情,學習年限的彈性也被打破,接受教育就意味著接受印刻在制度中的統一的時間安排。

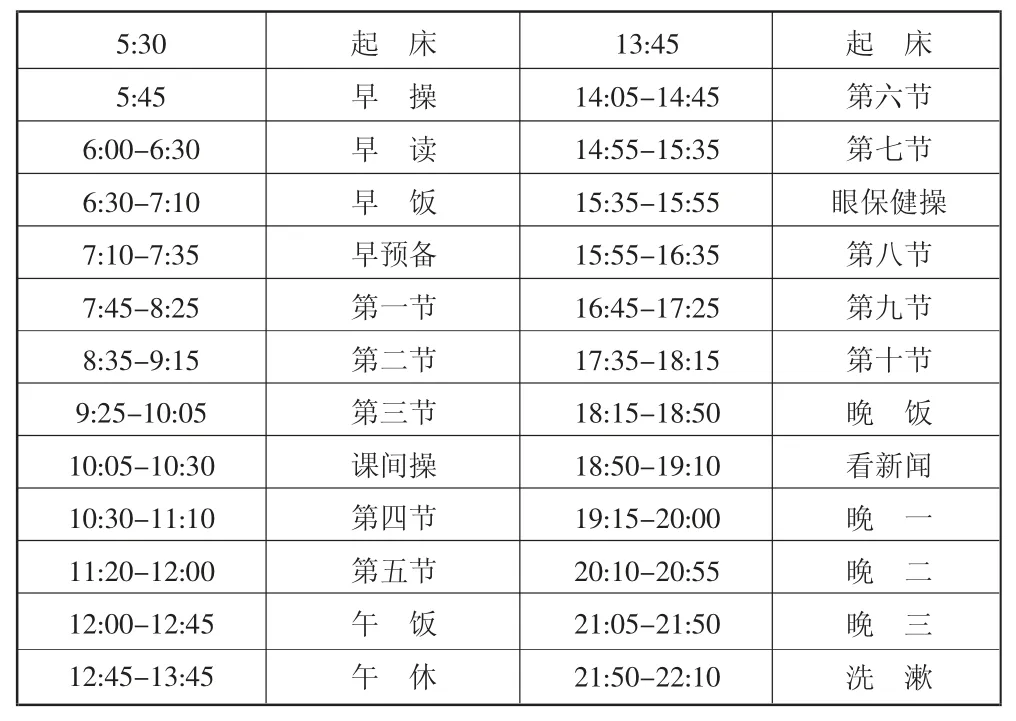

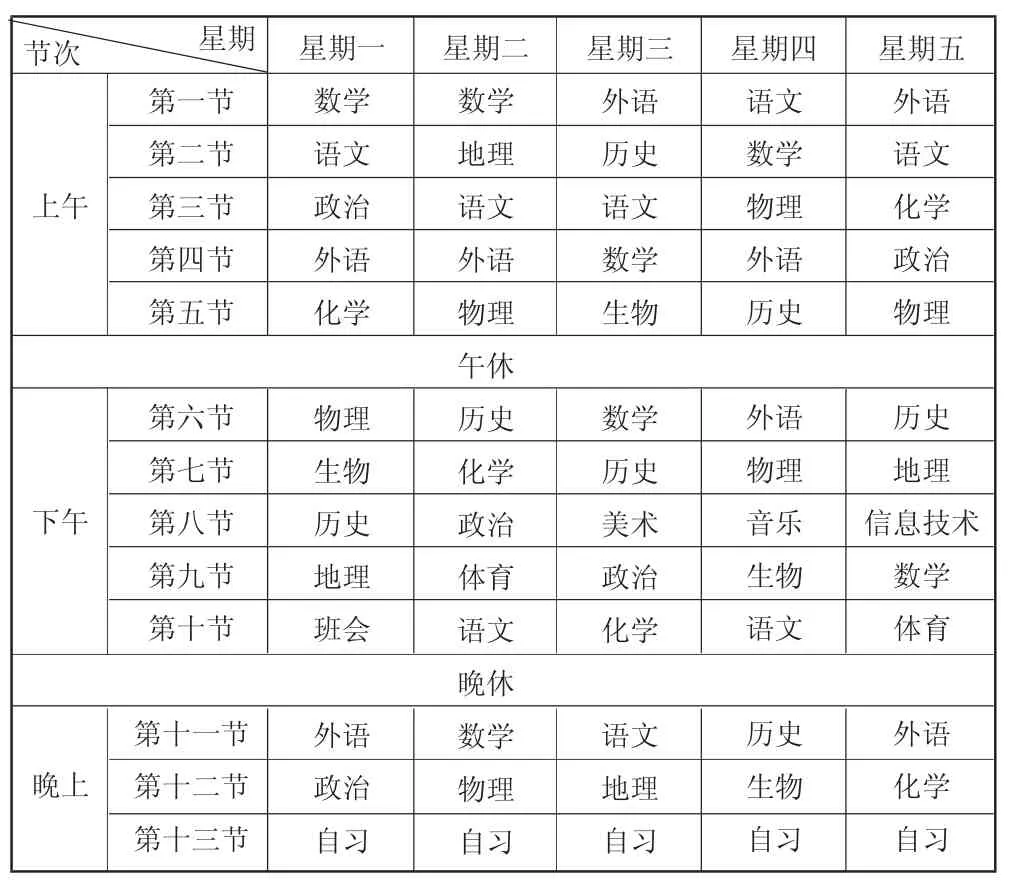

現代學校教育的序列化不僅體現在學制安排上,也呈現在日常的學校管理活動中,課程表和時間表就是這種時間序列化模式的集中體現。“學校是技術時代實行時間體制的一個榜樣。在學校里,所有的人,無論是教師還是學生,全都加入由鈴聲、作息時間表、課程表、校歷等組成的交響曲中。”[6]時間表如同“公共的定時器”,決定了學校中教師和學生的生活節奏,正是這種時間的序列和間隔區分了活動什么時候開始,什么時候結束。每天的時間表嵌套在每周的課程表之中,每周的課程表又嵌套在學期計劃表之中,整個學校的生活就在層層疊疊的時間表格之中延展。時間表和課程表對于一天的學校生活進行了劃分,從起床后到入睡前,個體的所有活動都能在這一表格中找到相應的時間點,各時段內容規定明確,各節點間緊湊不斷。如表1、表2。

表1 N 市Y 中學作息時間表

表2 N 市Y 中學高一(4)班課程表

(三)鐘表的計量化:使用分秒切割控制瞬間逃逸

鐘表的計量化時間是一種很特殊的線性時間類型,這種線性時間是精細化的測度時間與單向線性時間觀念的結合。機械鐘表雖與沙漏、日晷等同為計時裝置,但是二者卻有本質的不同:沙漏、日晷等計時裝置是通過單位時間內的運動的重復次數來計時的,鐘表時間的計量實質上是由齒輪在每一秒的停頓來測算的。每個時刻點是對一個連續序列做無窮的分割而形成的,而這個連續性的序列就成為無數點的彼此連接。鐘表的時間之所以能夠對人們的活動進行時間的切割和計量,是因為鐘表把以往計時裝置所標注的生存內容都給抹平了,作為純粹度量的時間可以被分割,甚至被無限而細小地加以分割。“它越成為一種純粹的計算活動,因為越不在意于所計算的時間的生存活動,時間因而越成為所計之數。”[7]如果說以往的計時裝置所記錄的是一種“標度時間”,那么鐘表所切割的則是一種“測度時間”。“標度時間”圍繞著人的生活意義而產生,而“測度時間”遺忘了“標度”“時機”的價值意義,把量度從測量的具體事件和活動中抽離出來。由此,時間就成為抽象的、無具體意義的計量化單位:時、分、秒。

芒福德說:“工業時代的關鍵機械不是蒸汽引擎,而是鐘表。”[8]現代學校教育就是建筑在對于時間的精細切割和分配上,“在課堂中,每一個兒童內心所經驗的質性時間被舍棄了,在教室墻壁上懸掛的課時表和時鐘所顯示的細細分割的量化的課時,控制著兒童內心的時間”[9]。時間被切分得越精確,也就意味著人們的行動被控制得越嚴密。因為時間切分得越細致,就越能在細微的時間(比如:幾分之內的差別)發現“逃逸”的現象,就越能及時地對過程和活動加以調整和控制,從而保證一致化秩序的實現。時間被精細地切割,其細致化的程度“酷似以最高超的技巧組裝起來的、以最精美的工具精心地鏤刻的鐘表”[10]。

二、封閉、機械與控制:學校教育的線性時間困境

未來的現在化規劃、過程的序列化安排、鐘表的計量化切割,有利于提高教學效率,維持集體化的生活和學校的秩序。但是當人們被嵌入到線性化的、程式化的、精確化的時間之中,按照一種外在的、“異己”的時間方式“運行”,學校教育就陷入了封閉化、機械化、控制化困境。

(一)學校教育的封閉:預先計劃阻隔創造生成

面向未來、基于時間線性延展而設計的教育規劃,一方面使學校教育“有章可循”,另一方面,又決定了學校教育的程式化和封閉化的特點。學校教育用“未來現在化”的策略制定整個規劃,用遙遠的未來置換學生當前的生活,強迫性地將學生的生活導入到層層時間規劃之中。線性教育實際上并不真正關心受教育者的未來,其所謂“為了未來”只是教育設計中的未來,是已經被預定了的未來。這種時間規劃,不僅以未來支配過去和現在,在實踐中也以預先的目標決定過程的設計和實施。曾經廣為流行且現在仍舊很受推崇的泰勒課程模式、斯金納程序教學就是典型代表,過程的每一步是被預先設計好的。為了防止整個線性過程出現任何“分叉”的可能,課程被視為固定的跑道,是轉化受教育者的通道,教育過程的最后結果也能夠以固定的標準進行測量。在預定的計劃下,教學主體必須遵從原有的規劃來考慮教學的內容和方式等,這就如同給教育鑄造了一張普羅克拉斯提斯之床,所有的教學活動必須削減或者增長時間,以匹配相應的教學計劃,教師的創造性、課堂的靈活性、學生的主動性等都受到制約,真正的“轉變”就難以發生。

當教育以預先的藍圖規劃受教育者未來發展,并按照一種預先的計劃開展教學活動時,教育的過程就成為一個封閉的進程。鑲嵌于預先計劃中的教學,無視課堂中的偶然和創造性的生成,根本上是一個教育者對于受教育者進行加工塑造的過程。這種塑造類似于工業流水線的生產過程,環環相連。它可能極大地提高了教學的效率和管理的便利性,卻以各種預設阻斷了可能性的生成。“所有參與者的活動和互動都是根據蜂鳴器和響鈴、時間表、進度表和最后期限之間的協調一致而被精心設計的。”[11]很多的時間規劃不僅發生在學校之內,學校之外也剝奪了教師和學生自由發展的時間,每一分每一秒都被精細計劃、安排和利用。為了在限定的時間內產生更大的效率,人們拼命地與時間賽跑,課后也要利用好“分分秒秒”,“閑暇”被看成是浪費時間的一種表現。教師疲于加班加點,學生疲于補課輔導,失去支配自由的時間,壓抑了嘗試、探索以及創造性的生成。

(二)學校教育的機械:時間序列壓制生命靈動

線性時間的序列與內在心靈的時間延續以及生命的綿延過程大相易趣,線性時間序列是一種機械化的運作原理,機械運動是一種標準的勻速運動。這種運動只受機械力的支配,與外界的環境變化無關。機器之所以成為機器,是因為它可以全負荷運轉而達到極限,而生命則與之不同。當前,學校教育的時間序列無視這兩種節奏和速度的不同,將“一系列有機運動與機器所執行的系列運動幾乎完全等同,兩者都由其必然的先后次序所規定,并且用時鐘時間來衡量”[12]。時間表的精細劃分和排列看似是一種斷裂式的分布,但其實質上維系的是一種線性序列的同步,流線緊密的時間安排能夠構造穩定、反復,甚至近于機械的生活節奏。人們依照課程表和時間表來調節、計量自身的活動,維持著共同的步調,時間表就成為一種標準的活動尺度。

機械的時間節奏限制了個體多樣化的生命靈動,如果學生在同一時間內進行不同的活動則被視為擾亂秩序,因為它僭越了學校的時間序列,造成了對于時間同步化的破壞。當個體生命以某種形式反抗這種一致化和同步化的機械節奏時,則會遭到紀律的懲戒。層層時間表、進度表嵌套,多樣靈動的生命節律就被框定在這種機械的時間序列之中。“人類的時間世界不再與潮起潮落、日出日落以及季節的變化相聯系。相反,人類創造了一個由機械發明和電脈沖定時的人工的時間環境:一個量化的,快速的,有效率的,可以預見的時間平面。”[13]當教育的運行方式是一種機械化模式時,教育是以對待物的方式在對待人,人就成了僵化而無活性的“物質”,壓制了生命的自主與自由。

(三)學校教育的控制:鐘表計量遮蔽生存本真

鐘表時間的精細劃分與切割,既是學校教育用來維持學校秩序的一種手段,又內在地構成了學校日常的運行機制。時間成為一個匿名的統治者,通過規劃、同步、嵌套、切分等方式鑄造出一個個被時間控制的奴隸。人本應該自主地支配時間,現在時間卻支配了人;時間本來應該構成人的自由發展的條件,現在卻成為人的自由發展的牢籠。人利用各種計時儀器,本來是為了自身的生活需要,但是鐘表時間的測度體系卻使人圍著時間轉,人由時間的主人成為時間的奴仆。如果說時間的切割、組織和安排是一種顯性的時間控制方式的話,那么營造“惜時如金”的氛圍和贊揚“守時”的習慣就成為一種隱性的時間控制方式。隱性的時間控制方式不斷地對人們施加作用,使人們更加自覺地遵守這種時間的規則,并內化為自身的一種時間感知圖式。“官僚制的時間統治建立在準時性的基礎上,而準時性是在軍隊、學校以及后來的工廠內部維護紀律所必需的。”[14]

除了對學校生活的控制,鐘表計量化時間拓展到學校之外而對生活世界進行“殖民”。這種控制已經由學校生活的組織延展到個體日常生活的安排,由外在的時間規劃和紀律約束轉變為個體內在的時間觀念和自我控制。即使在學校之外的生活,學生也同樣任由這種時間運行方式擺布,無法逃脫鐘表時間的控制。個體自我在日常生活時間的計算、分配、切割之中同化并強化了這種時間的觀念,由被迫地接受一種時間的規劃和控制轉化為一種自覺的時間安排,成為現代時間控制的“共謀者”,將外在的控制轉化為自覺的意識。如果說“遠景敞視監獄”是空間控制的原型,那么“時間表”就是時間控制的原型,鐘表時間遮蔽了人存在的本真,成為人們日常生活和行動的支配者和統治者。

三、學校教育線性時間困境的突破策略

時間源于人的生命和生存,與人的意識和內在體驗密切相關。學校教育線性時間困境的突破,需要重新審視時間與人的存在關聯,消解線性封閉規劃、打破機械時間節奏、超越量化時間控制,回歸本真的教育時間。

(一)注重教育的機智:消解線性封閉規劃

消解線性封閉的規劃,并不意味著完全放棄時間的秩序和安排,也不意味著完全隨機,而是注重偶然性和情境的生成。“在教育上,我們必須認識到時間作為一種轉化框架所具有的內在潛能。反思、再組織和互動游戲的方法應該成為課程建設的一部分……我們需要超越線性的和累加的方式來看待時間,視其為達成質變必要而根本的要素。”[15]無論是人類整體的歷史,還是個體的生命成長,都不是規劃中的必然發展進程,而是充滿了各種偶然性變化的結果。博爾諾夫強調偶然性的遭遇對于個體生命成長的影響,這種遭遇是無法預先規劃設計的,人的發展(尤其是精神的發展)充滿了各種可能性,生活中所遭遇的一些事件會使發展完全地轉向。帕克·帕爾默也認為從一節課到下一節課的教學過程,看似是一個線性的流程,但實際上在課與課之中,充滿了各種質性的轉變與創造的可能,甚至這種可能構成了教學中的關鍵時刻。教學的過程應該是主動的創造性探究的過程,學習者在一定的時空下探索問題,形成自己的認識和理解,并在下一個新的情景之中,從環境中汲取變動的能量,經歷著新的轉變。

面對教育的偶發性和過程的生成性,教師所依靠的不是預定的規劃,而是教育的機智。面對生活中的偶然遭遇,對學生適時地予以引導和啟發,將遭遇引向一種積極的方向,促進學生的頓悟和覺醒。面對過程的生成,教師需要具備把握教育時機的能力,“課堂是一個動態的、不斷變化的情境,教學可能發生在任何時刻。這就要求教師具有特殊的素質:一種融入身體的敏感性、一種臨場行動的教育機智與智慧”[16]。教育機智是教育情境中的智慧行動,無法通過固定的模式捕捉到,需要教師在具體情境中敏銳地對學生狀態、情境態勢和所需行動進行觀察,全身心地對出乎預料的和無法預測的情境做出反應。教育機智打破了預定化和常規化,在時機中形成教育的契機,敞開自己去體驗他人的本質存在,“就能處處‘看’到或感受到生活實際勢態‘憑空’原構的漩渦幻力和境域本身‘得機得勢’的微妙顯示”[17]。時機和交往不是玄談的理論概念,而是實踐中的切實之事,盡管把握時機和進行有意義的交往需要參與者的智慧,但這也契合了教育自身的藝術性特征。一種籠罩在既定規劃之下的教育恐怕不是一種真正的教育,現實的教育總是充滿了不確定性和可能性,但同時又具有一定的可把握性,在這之間就是教育智慧存在的領域。

(二)凸顯生命的靈動:打破機械時間節奏

生命的運動是一種有機體的運動,它有著自己內在的時間尺度,按照自身的節奏進行著新陳代謝、繁殖與再生。生命的運動在強度和速率上變化多樣,每個運動的節拍都有著細微的不同,生命節律的“時”就不同于線性時間刻度上的“小時”,“‘時’指的是使自己適應環境,出現在關鍵的時刻,解決特殊的事‘態’,以及在適當的時機與外界事物保持和諧”[18]。對于生命的節奏而言,每一個時刻具有不同的意義,今天的五點與明天的五點會有著不同的生命律動。柏格森曾以炮彈的發射來形容生命的“鮮活”,炮彈在瞬間碎裂,而每一個裂片又會不斷爆炸碎裂下去,所以生命每一瞬間的活動都是蓬勃噴發的創造性的活動。

尊重生命特性的教育必須打破機械化的時間節奏,尊重每個生命自然成長的節奏和張力,恰當地安排教育內容,采取以人為本而不是工業化的方式,注重彈性化的教學,適時地調整教學進度,給予個體更多的時間自由。生命的綿延不同于機械化的節奏,生命的綿延是一種異質的、具有不同密度的延續。“綿延是一種‘性質變化的連續體’,它一方面是連續性的陸續出現,另一方面又必是異質的。”[19]生命的綿延并不存在“統一的節奏”,無法用機械化的時間進行規制,也無法用統一的速度進行衡量。“今日主導教育領域的線性的、序列性的、易于量化的秩序系統——側重于清晰的起點和明確的終點——將讓位于更為復雜的、多元的、不可預測的系統或網絡。這一復雜的網絡,像生活本身一樣,永遠處于轉化和過程之中。”[20]人沉浸于自己內在的時間體驗之中,在具體教育情境中具有鮮活的生命體驗,教育要給學生留下自由創造的空間,凸顯生命的靈動而不是機械化地束縛人的發展。

(三)領悟存在的意義:超越量化時間控制

源于生存的時間用來對運動變化進行標度,這構成了時間計量的基礎。計量化的時間來源于本真時間并以本真時間為前提,計量化時間的根本目的是為了調整人的生存活動,人們對于存在有所領悟而對當前做出籌劃,才需計算時間。但是,標度時間的不斷計量化、抽象化,遮蔽和掩蓋了存在的本真時間。本真的時間并不是一維的線性時間,曾在、當前和將來的統一不是線性流動的前后相續之拼接,而是綻出性和境域性的,本真的時間是三維統一的時間域。“時間域”是在過去、現在、未來統一到時之中敞開的構成緣域,其有限而無界,并無固定的朝向,而是存在各種可能的趨勢。

本真的教育先于概念化的界定和現成化的模式,任何預成化的塑造過程,都無法展露教育的魅力和豐富的意義。教育不是預先存在,然后進入時間之中,教育在時間境域內發生和呈現著,它不是現成的,而是構成的。“教育就不再是一個可以離開發生的維度僅僅在一個被切割出來的平面領域可以把握的問題。原本在二維平面描繪的教育圖像現在都因發生維度的存在和它在發生的維度上的運動而煥發出更具能動性和本原聯系的意義。”[21]教育發生于活生生的、真實的人的世界,教育的目的是使人在本真的時間領悟中“去存在”。人的存在不能被決定和預定的,人的存在不同于物的存在,并不能被對象化為“實際存在物”。人的存在不是“being”而是“to be”。“being”所表達的是一個動名詞,是一個固定化了的存在者;“to be”是用一種流動的方式展開了存在的過程,并在一種過去、當前和未來的到時中綻放出無限的可能性。教育的根本任務是“立德樹人”,但是如果教育還是停留在以客觀化、計量化的時間算度人、規劃人,那么教育就是把人當作物來對待,人成了可以任意擺弄和雕塑的物件而非活生生的具體的個體。本真生存的時間境域,打破線性時間的封閉與規約,也為教育預成論的反思和教育向人的回歸提供了基點。教育并不是在計量化時間的規制下發生的,而是教師和學生帶著各自歷時性的生命體驗在時間境域中匯聚,人們在教育中本真地敞開和投入,相互地觸動和引發,相互結緣、相互展露、互相饋贈,實現自我,成就他人。“每次相遇的時候,與世界的其他關聯都被輕輕切斷,留下的是人與人之間的誠懇的接觸。當我們以雙手或笑臉回應對方的時候,我們共同創造和分享著這段時空。”[22]