依托數學建模的創新能力培養模式的研究與實踐

劉今子 郭立豐 石冠男 杜輝 王玉學 高偉 王晶

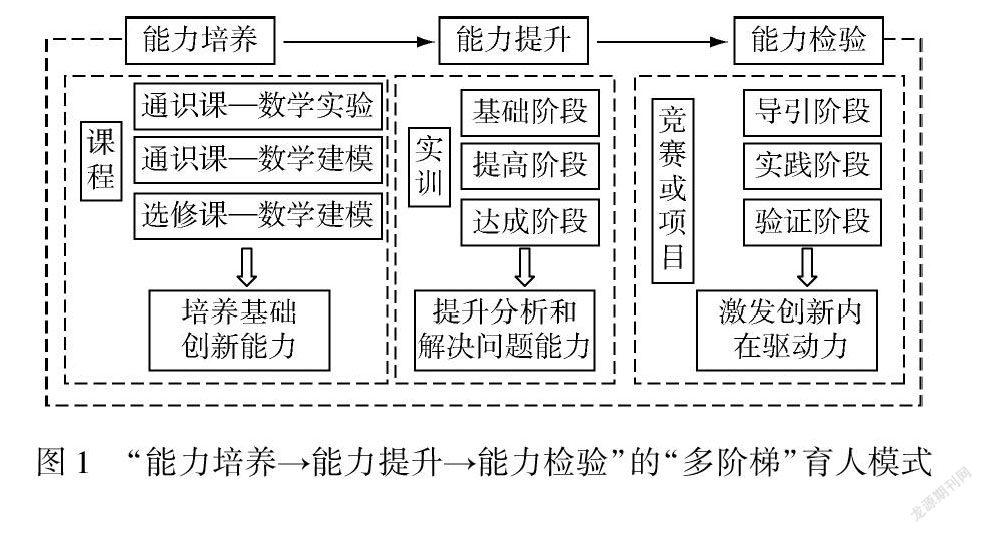

【摘要】本文基于原有“數學建模”課程教學體系,突出創新實踐型人才的培養目的,進行“能力培養→能力提升→能力檢驗”的“全過程育人、多階梯、持續性”的創新實踐能力培養的探索性教學和實踐研究.筆者通過逐年(2—3年、4—6個學期)教學和實踐內容的更新和完善,優化案例內容,完善實踐環節,形成本科生創新實踐能力的培養方案.

【關鍵詞】數學建模;創新能力;培養模式

【基金項目】黑龍江省高等教育教學改革一般研究項目:依托數學建模的普通本科高校的創新能力培養模式的研究與實踐,項目編號:SJGY20200112;黑龍江省教育科學“十四五”規劃2021年度重點課題:高校公共數學課程思政資源發掘及其應用研究,項目編號:GJB1421129;黑龍江省教育科學“十三五”規劃2019年度重點課題:基于計算思維和創新實踐并行的大學生創新能力培養體系研究,項目編號:GJB1319028;東北石油大學2020年“課程思政”重點建設課程:線性代數;東北石油大學高等教育教學改革研究項目:新工科背景下“概率論與數理統計”課程現代化教學方法的改革與創新,項目編號:DYJG2020073;東北石油大學校級創新創業教育課程:基于通識課程“數學建模—過程結構化思維方法”的創新實踐教學改革研究,項目編號:CXCY-KC-9;東北石油大學創新創業高等教育教學改革研究項目:基于數學思維源動力推動創新人才培養模式研究,項目編號:CXCY-JG-17;“MMPI-TEPT”基于數學建模的創新實踐能力培養范式,項目編號:CXCY-JG-18.

2019年7月,《黑龍江省高校一流本科教育振興行動計劃》正式印發,明確指出“本科生的創新能力有效提高和培養”為教學主要方面之一.依托數學建模思維,進行本科生創新創業的實踐綜合能力的培養,是培養本科生分析、解決綜合性問題能力的有效手段,是提升創新創業實踐能力的重要方法,是改變和提升傳統專業培養質量的最佳途徑,是“一流本科教育”建設的必由之路.

2020年12月7日,李克強在“國家科技領導小組會議”上強調:“推動科技創新要引導各方面把更多注意力放在加強基礎研究、應用基礎研究上來.注重重大科學問題研究特別是原創性、顛覆性創新……著力加強對數學等基礎學科發展的支持,夯實創新的基礎.”2021年,教育部印發《普通高等學校本科教育教學審核評估實施方案(2021—2025年)》.該方案將基礎理論、知識面和創新能力納入學業成績及綜合素質指標點中;將工作體系、平臺建設、學科競賽參與和獲獎比例納入創新創業教育的指標點中.數學基礎理論是創新能力的原始動力,數學建模思維是創新能力的核心動力,它們對培養學生創新能力、實踐能力、團隊協作和綜合素質具有重要意義和不可替代的作用.因此,我們需要探索數學類學科競賽和創新創業訓練相結合的培養模式,引導本科生將課堂所學的數學和專業知識應用到實踐中去,從而使數學知識在本科生創新能力培養中發揮更大的作用.

一、數學建模在創新能力培養中的必要性

數學建模是聯結實際生活與數學知識的橋梁,是將各種應用問題數量化、精確化、科學化的途徑,是發現問題、解決問題和探索真理的工具,是培養高素質創新人才的有效途徑.

數學建模思維對創新實踐能力培養具有舉足輕重的作用.數學家李大潛院士提出“要大力提倡和推動以問題驅動的應用數學研究”.尤其是現在高校開展的“新工科建設”,使得數學建模思想的重要性更加凸顯.高校培養本科生應用數學理論解決實際復雜工程或綜合性問題的意識和創新思維能力,最關鍵的就是培養其數學建模思維.

同時,數學建模類課程在國內仍然以理論教學為主,實驗教學為輔,并且沒有深入而有效地對創新實踐培養模式進行研究,也未廣泛開展有效培養本科生創新實踐能力的研究.國內僅有西安交通大學和浙江大學等幾所大學開展了基于數學建模的創新實踐項目的探索和研究.同時,“課堂思政”未有效地進入數學建模類專業課程中,未形成“立德樹人”與專業課程的有機融合,未建立“全過程思政”的專業課程教學模式和“創新能力”的實踐培養模式.

高校普遍參加“全國大學生數學建模競賽”,存在以下明顯的創新能力培養“誤區”.

(一)競賽培訓體系不健全、不持續

高校普遍會在賽前進行突擊培訓,但沒有考慮教學內容的“消化、掌握、理解、應用”過程,違反教學規律,具有“揠苗助長、管中窺豹”的缺點.這就迫切需要建立合理的競賽培訓體系,將創新實踐能力培養落在過程化教學中.

(二)達成競賽教育目標的教育模式沒有形成

現有的教育模式達成目標不明確.數學基礎課程與理工科專業課程、理工科專業之間“知識壁壘現象”仍然普遍存在,沒有“統一且融合”的教育目標.這就迫切需要高校以數學類競賽作為“融合劑、黏合劑、活性劑”,將“知識壁壘現象”消除,構建目標明確的實踐教育模式,使本科生將大學數學類課程學會、學好、學用,形成持續且有力的創新能力.

二、依托數學建模的創新能力培養模式

本模式基于原有“數學建模”課程教學體系,突出創新實踐型人才的培養目的,強化思政意識,在案例式教學中滲透思政,培養本科生攻堅克難、勇于創新的意志品質,進行“能力培養→能力提升→能力檢驗”的“全過程育人、多階梯、持續性”的創新實踐能力培養的探索性教學和實踐研究.

(一)優化教學內容,重構理論知識體系

1.高校在“數學實驗”“數學建模”系列通識和選修課的課程建設中,可將大學數學的基礎理論知識與工程基礎問題相結合,以案例教學的形式,講解數學知識和建模思維,培養本科生的基礎創新能力及數學素養,同時強化思政環節,將“愛國情懷、政策解讀、品格養成”滲透到教學案例中,進行知識點與思政滲透的有機融合和合理重構,形成“立德樹人”思政背景下的案例式教學,高效提升本科生的數學素養.

2.高校在實踐教學中,可將“最優化方法”“統計分析”“微分方程數值解法”等工科數學課程里面的知識方法應用到解決工程問題或項目中,進行“模塊化”處理,并按照數學建模的教學體系實現理論知識體系的重構,使得工科數學的“數學理論知識碎片化”與“數學建模思維解決實際問題”實現有機結合,進而將工科數學的碎片化知識點聯系成整體,賦予工程案例以“新的生命力”,有效提升本科生的創新實踐能力.同時,本科生通過工程案例和應用項目的訓練培養,最終可獨立解決工程典型綜合性問題,養成“不畏艱難,敢于攻堅,勇于擔當”的責任意識和刻苦精神。B6E3694E-19CB-4934-8E66-CA4E9B579F0E

3.高校在競賽指導和項目申請中,可依托數學建模思維進行合理選題和專項指導,將數學的專業內容應用到競賽論文、項目企劃中,體現“高階性、創新性、挑戰度”,激發本科生的創新內在驅動力.

(二)構建有效培養創新能力的“模塊化、多階段”實踐體系

1.通識課——“數學建模”的實踐環節通過基礎性的工程案例,培養本科生的動手能力和基礎創新能力.

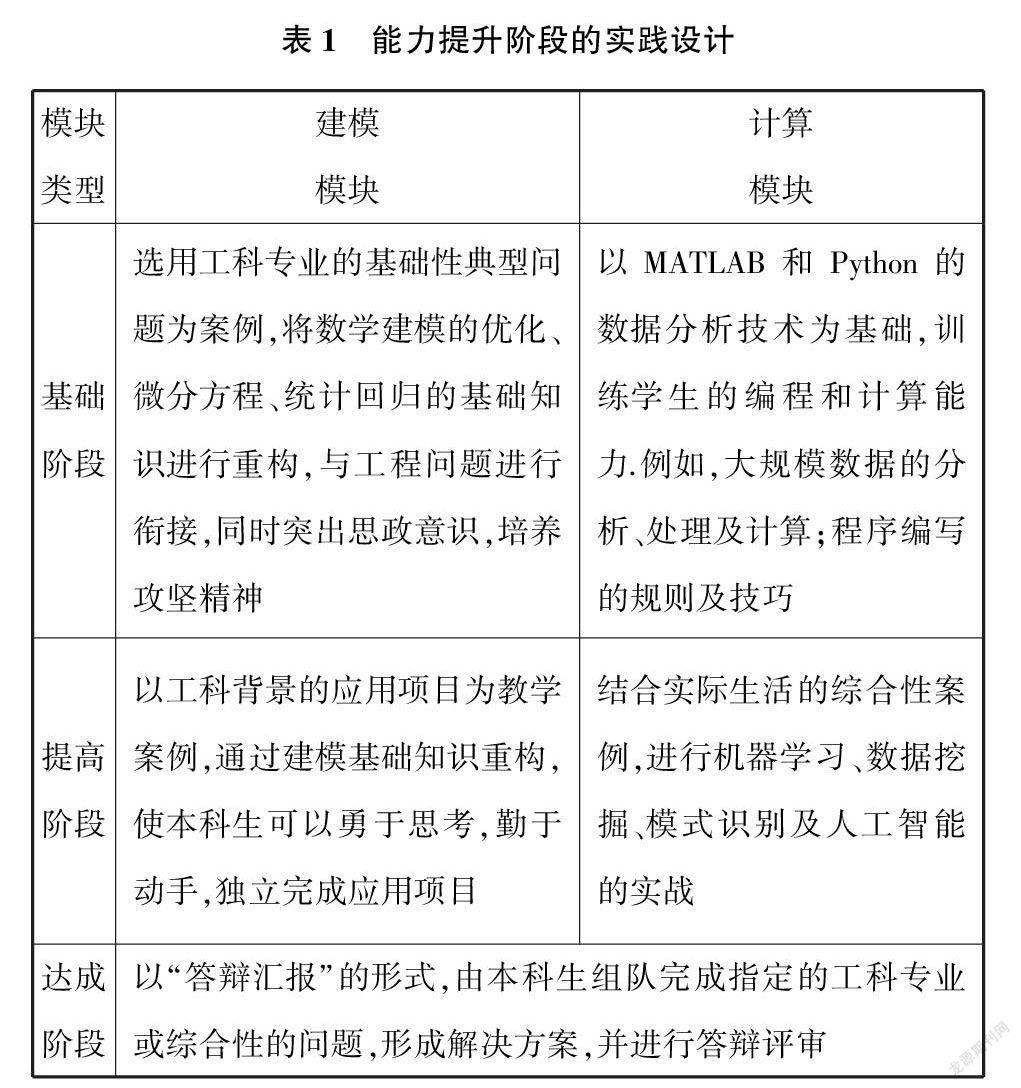

2.實訓的“模塊化、多階段”實踐體系分為建模、計算兩個模塊和基礎、提高、達成三個階段.該實踐體系從工科專業基礎性典型問題過渡到應用項目,完成工科或綜合性問題的實踐性訓練,從而對本科生進行創新能力的實踐訓練,提升本科生分析和解決問題的能力,同時注重興趣的養成、工程問題的闡述和表達、建模思維訓練以及解決工程問題的能力.

3.高校在創新類學科競賽和項目申報中,可強化指導環節,突出創新實踐性目的,形成“培養—提升—檢驗”的“多階梯”培養創新能力的實踐體系,持續開展“中國‘互聯網+大學生創新創業大賽”和“大學生創新創業訓練計劃項目”的申報和指導工作,加強跨院系、跨學科合作.

(三)激發創新內在驅動力,營造“勇闖敢干”的創新類學科競賽氛圍

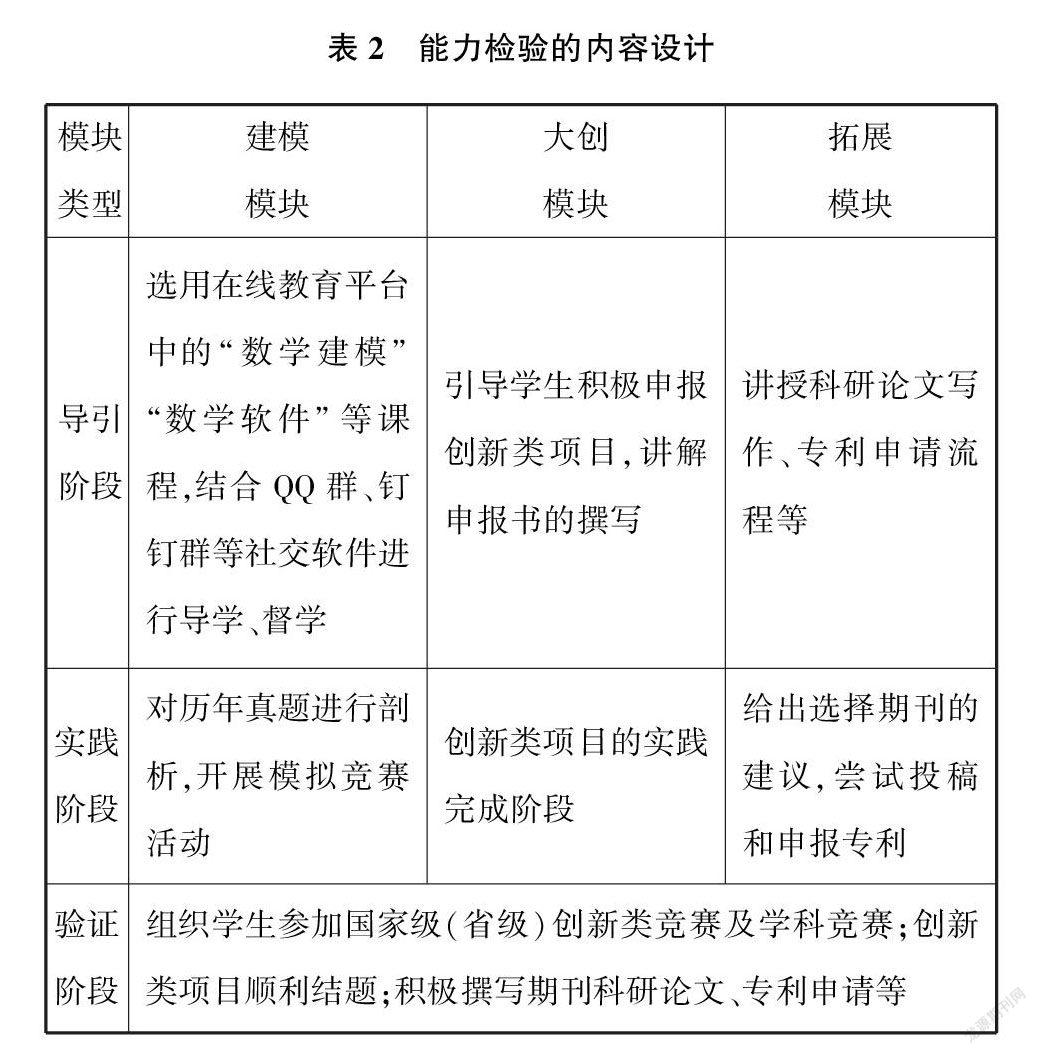

能力檢驗階段共設計三個模塊:建模、大創、拓展,三個階段:導引、實踐、驗證.高校可利用在線教育平臺或講座等方式對本科生進行引導;通過真題解析或項目實踐等訓練,利用國家級(省級)的創新類競賽及學科競賽、項目申報、論文發表及專利申請等方法,對創新實踐能力進行驗證;通過“廣泛參與、逐級淘汰、創先爭優”的競技環節及“善于思考、積極進取、克服困難”的項目完成,極大地提高本科生“勇于創新、敢于突破自己”的意志品質,從而激發本科生的創新內在驅動力,塑造其攻堅克難的意志品質,形成解決實際問題的實踐創新能力,營造“勇闖敢干”的創新類學科競賽氛圍.

高校通過廣泛參與建模類競賽,形成“全年一貫制”的競賽培養模式,通過“以賽促學、以賽促教、以賽育人”,強化實踐育人作用,提升創新能力的培養效果.學生夯實數學基礎,提升應用數學解決復雜工程問題的能力,促進專業技能的養成,從而在“全國大學生電子設計競賽”“全國大學生機械創新設計大學競賽”“全國石油工程設計大賽”“‘挑戰杯全國大學生課外學術科技作品競賽”等學科競賽中持續獲得佳績,實現并達到“基礎扎實、學科融合、學以致用”的教育效果.此外,高校應為各學院開展學科競賽提供必要的幫助,實現“以賽促學、以賽促教、以賽育人”的“相互促進、相互支撐、相互融合”的創新能力綜合教育目的,促使競賽在大學生創新能力培養過程中發揮更大的作用.

三、結束語

本項目以普通本科高校的本科生作為授課對象,選擇工科專業的典型工程或綜合性問題,通過逐年(2—3年、4—6個學期)教學和實踐內容的更新和完善,依托數學建模思維,突出創新實踐型人才的培養目的,強化思政意識,在案例式教學中滲透思政,構建“能力培養→能力提升→能力檢驗”的“全過程育人、多階梯、持續性”創新實踐能力培養的育人模式,突出OBE教育理念,培養本科生堅實的應用數學理論基礎和建模思維,提升其分析和解決問題的能力,激發其創新內在驅動力,塑造攻堅克難、勇于創新的意志品質,培養其解決實際問題的實踐創新能力.本項目支撐創新創業活動和各專業學科競賽,有效實現本科生創新實踐能力的培養,從而為學校源源不斷地培養和輸送創新人才,以期進一步推動公共數學課程思政和教學創新改革,強化本科生數學建模思維和能力,全方位提升人才培養質量.

【參考文獻】

[1]孟新友.數學建模思想融入新工科數學教學的探索[J].數學學習與研究,2020(24):10-11.

[2]劉炳全,袁程龍.依托數學建模競賽大學生創新能力培養分析[J].教育教學論壇,2020(30):114-115.

[3]李大潛.數學建模是開啟數學大門的金鑰匙[J].數學建模及其應用,2020,9(1):1-8.

[4]洪寶劍.數學建模與創新型人才培養關系的研究[J].高教學刊,2018(12):35-37.

[5]曹桃云.基于數學建模視角的高職數學教學改革研究[J].教育理論與實踐,2018,38(33):48-50.

[6]宋長明,張建林.基于數學建模能力的應用型人才培養模式探索[J].教育理論與實踐,2016,36(33)7-9.

[7]孟艷雙,邢育紅.應用型人才培養模式下數學建模三級教學平臺的構建[J].教育教學論壇,2016(6):35-37.

[8]孫浩,李輝.工科大學生數學創新實踐能力培養模式的探索與實踐[J].中國大學教學,2015(4):78-80,91.

[9]蒲俊,張朝倫,李順初,等.地方綜合性大學理工科學生數學建模創新培養改革的探討[J].中國大學教學,2014(7):56-58,77.

[10]李剛,郭曉麗,黃守佳,等.完善數學建模課程體系,提高學生自主創新能力[J].數學建模及其應用,2013,2(1):48-52.

[11]姜啟源,謝金星.一項成功的高等教育改革實踐:數學建模教學與競賽活動的探索與實踐[J].中國高教研究,2011(12):79-83.

[12]蒲俊,張朝倫,李順初.探索數學建模教學改革提高大學生綜合素質[J].中國大學教學,2011(12):24-25,70.B6E3694E-19CB-4934-8E66-CA4E9B579F0E