粵港澳大灣區(qū)稅收協(xié)作的損益分析

摘 要: 在稅基可流動條件下(比如轉移定價),粵港澳大灣區(qū)內廣東省、香港特別行政區(qū)、珠三角各市之間的稅收競爭導致的非合作均衡, 會造成整個大灣區(qū)內區(qū)域貿易總量和稅收收入水平下降, 引起省區(qū)間雙重征稅或漏征稅。而大灣區(qū)內相關省市區(qū)之間的稅收協(xié)作則會增加整個大灣區(qū)內的區(qū)域稅收收入總量, 減少雙重征稅或惡意轉移利潤避稅,提高大灣區(qū)內的貿易總量(“多贏”格局)。此外,通過貿易總量的增加還能提高大灣區(qū)內跨國(省)公司的總利潤水平。而區(qū)域“轉移支付補償”條件下, 區(qū)域稅收協(xié)作也能夠增加大灣區(qū)內全部省、區(qū)、市政府各自的稅收收入量。結論是: 爭則損,合則益。

關鍵詞:稅收競爭; 稅收協(xié)作; 損益分析

中圖分類號:F810.42文獻標識碼:A文章編號:1005-6432(2022)14-0057-04

DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2022.14.057

1 假定和模型

基本模型: 假設某大型跨國公司在廣東(A)、香港特區(qū)(B)兩省區(qū)經營兩家子 (分)公司。該集團公司在廣東省(A)生產產品并全部運輸?shù)较愀厶貐^(qū)(B)銷售, 產品數(shù)量為S, 銷往香港特區(qū)的內部轉移價格(調撥價格)為q(表面看也是產品市場價),香港特區(qū)公司(B)再外銷給最終消費者的價格為P(均為單價)。廣東(A)、香港特區(qū)(B)兩地的企業(yè)所得稅實際負擔率分別為tA、tB[ tA、tB∈( 0, 1) ],且假設tA>tB(也可以是tA<tB。可以證明,總結論不變)。

假設: ①廣東省、香港特區(qū)政府(稅務部門) 都是經濟學上的理性人; ②各省區(qū)市間稅收政策和征收率的差異主要體現(xiàn)在各省區(qū)市企業(yè)稅收綜合負擔率的差異上; ③各省區(qū)市政府(稅務部門)在決策時都充分了解其他省區(qū)市政府的決策信息(即信息完全)。

擴展模型及討論(略)。

2 合作與非合作均衡下的各要素量分析比較

2.1 從跨國貿易集團公司的角度看稅負差異對大灣區(qū)貿易量的影響

為簡化起見,先假定該跨國公司廣東子公司全部原材料在廣東A本地采購。A公司產品產量為S,假定全部外銷給香港特區(qū)B公司,內部轉移價格為q(調撥價格,暫視為固定)。包含材料成本在內的產品總成本為C[C=C(S)],合理假定該產品的邊際成本CS= C′為常數(shù)。

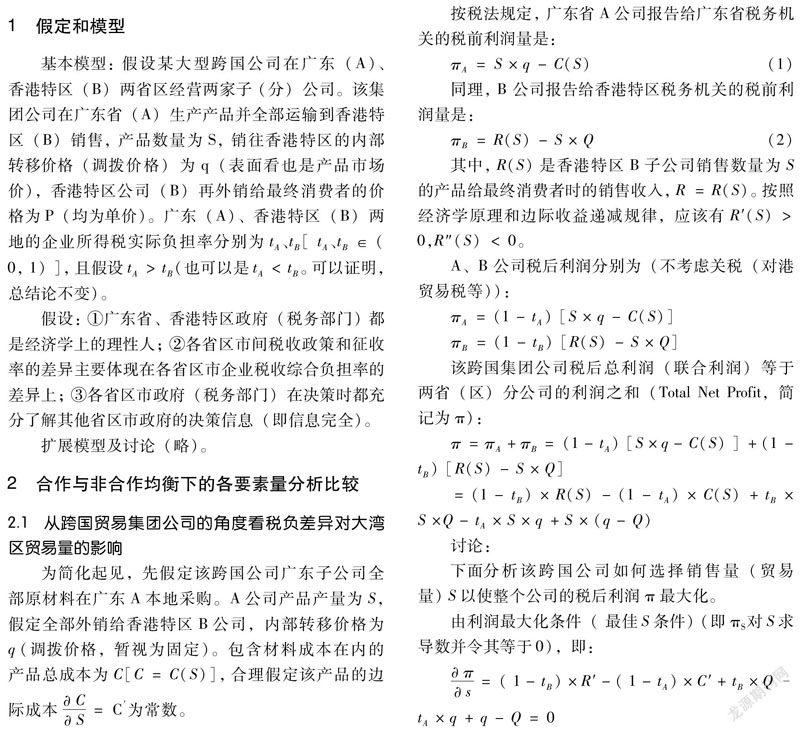

按稅法規(guī)定, 廣東省A公司報告給廣東省稅務機關的稅前利潤量是:

從式(5)可以看到, A、B省區(qū)間內部最佳商品轉移量(貿易量)S決定于所生產產品的邊際成本 C′、內部轉移價格(或報稅價格) q、Q的高低,以及廣東、香港特區(qū)企業(yè)所得稅實際負擔率 tA、tB的高低。

進一步討論:假如兩省企業(yè)所得稅實際負擔率相等, 即 tA=tB, 由式(5) 可知:

其中右端不包含tA、tB,即:tA=tB時,S將與兩地企業(yè)所得稅實際負擔率高低無關。

結論:若tA≠tB,則廣東(省)和香港(區(qū))之間最佳貿易量S的大小決定于兩地企業(yè)所得稅實際負擔率tA、tB的高低(也是“非合作”的含義之一) 、產品內部轉移價格(或報稅價格) q、Q,以及產品的邊際成本C′三個因素。若tA=tB, 則A、B 間的最佳貿易量S與兩地所得稅負擔率tA、tB高低數(shù)值無關。

2.2 從廣東省、香港特別行政區(qū)地方政府的角度分別考慮各要素決定

2.2.1 從廣東省政府(A)角度看其最佳轉移價格q*決定

對廣東省政府(稅務機關)而言, 作為產品出口方, 它希望A、B公司間內部轉移價格q設置得越高越好, 這樣可以增加廣東省A公司的應納稅利潤或稅基。而跨國公司集團則希望將內部轉移價格q設置得越低越好, 這樣可將利潤轉移至低稅區(qū)的香港特區(qū)B公司。廣東省政府和跨國企業(yè)兩者期望目標不一致, 存在博弈問題。

設此時廣東省稅務機關認可的跨省公司內部轉移價格(匯算清繳公平價格)為q, 廣東A公司上交廣東省(稅務機關)的企業(yè)所得稅為:TA =tA × [S×q- C(S) ]

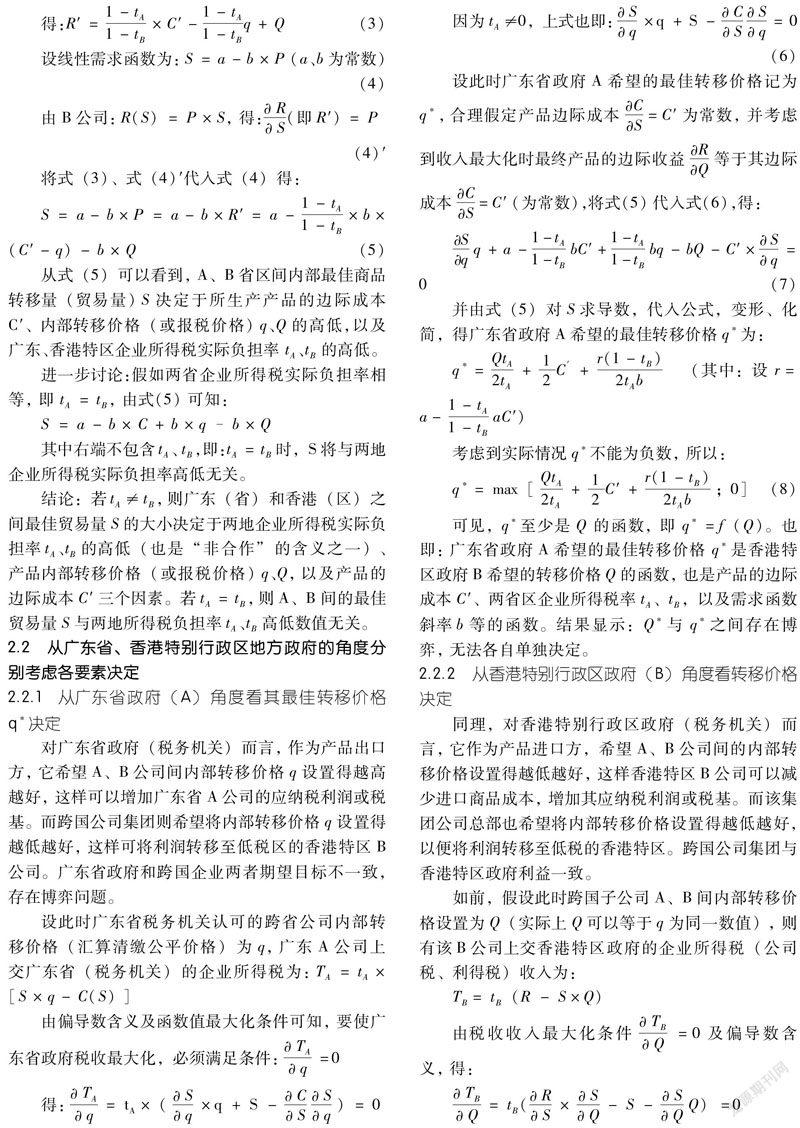

由偏導數(shù)含義及函數(shù)值最大化條件可知, 要使廣東省政府稅收最大化,必須滿足條件:TAq=0

設此時廣東省政府A希望的最佳轉移價格記為q*,合理假定產品邊際成本CS=C′為常數(shù), 并考慮到收入最大化時最終產品的邊際收益RQ等于其邊際成本CS=C′(為常數(shù)),將式(5)代入式(6),得:

并由式(5)對S求導數(shù),代入公式,變形、化簡,得廣東省政府A希望的最佳轉移價格q*為:

考慮到實際情況q*不能為負數(shù), 所以:

可見,q*至少是Q 的函數(shù), 即 q*=f(Q)。也即: 廣東省政府A希望的最佳轉移價格 q* 是香港特區(qū)政府B希望的轉移價格Q的函數(shù), 也是產品的邊際成本C′、兩省區(qū)企業(yè)所得稅率tA、tB,以及需求函數(shù)斜率b等的函數(shù)。結果顯示:Q* 與 q*之間存在博弈, 無法各自單獨決定。

2.2.2 從香港特別行政區(qū)政府(B)角度看轉移價格決定

同理,對香港特別行政區(qū)政府(稅務機關)而言, 它作為產品進口方,希望A、B公司間的內部轉移價格設置得越低越好, 這樣香港特區(qū)B公司可以減少進口商品成本, 增加其應納稅利潤或稅基。而該集團公司總部也希望將內部轉移價格設置得越低越好, 以便將利潤轉移至低稅的香港特區(qū)。跨國公司集團與香港特區(qū)政府利益一致。

如前,假設此時跨國子公司A、B間內部轉移價格設置為Q(實際上Q可以等于q為同一數(shù)值) , 則有該B公司上交香港特區(qū)政府的企業(yè)所得稅(公司稅、利得稅)收入為:

也就是說, 香港特區(qū)政府(B)希望的最佳轉移價格 Q* 也是廣東省政府(A)規(guī)定的公平轉移價格q* (即 A公司報告的轉移價格)的函數(shù),即產品的邊際成本C′、 兩省區(qū)企業(yè)所得稅負擔率tA、tB,以及需求函數(shù)斜率b等的函數(shù)。

可見, 這些因素相互影響, 香港特區(qū)政府B希望的最佳轉移價格 Q* 也不是由香港特區(qū)政府一家意愿能獨立決定的。

2.3 非合作均衡下的各要素量分析

2.3.1 非合作納什均衡狀態(tài)

現(xiàn)令Q*=q*,考察非合作稅務行為能否達到納什均衡。

將式(8) 、式(10) 聯(lián)立, 解方程組, 可得下述非合作均衡的解:

因此可知, 在非合作納什均衡的情況下, 廣東省政府(A)總是希望比香港特區(qū)政府(B)能允許的更高的一個內部轉移價格, 反之亦然。這往往會導致對跨省區(qū)經營的公司利潤(稅基)的“雙重征稅”現(xiàn)象(Q*nc、q*nc差異引致),而企業(yè)若以反向不同價格報稅則會導致所得稅的漏征)。

2.3.2 非合作納什均衡時的貿易量

將式(11)、式(12)代入式(5),得到跨國(省區(qū))公司的銷售量是:

Snc就是非合作均衡狀態(tài)下的貿易量。

在不存在稅收規(guī)則限制的情況下,跨國公司會簡單化令邊際收入等于邊際成本,此時的正常市價下最佳轉移量(貿易量)表示為(特殊情況):

2.3.3 非合作納什均衡時的總稅收收入

非合作均衡狀態(tài)下, 廣東省、香港特區(qū)稅務機關征收的稅收總量為:

2.4 合作均衡下的各要素量

2.4.1 合作的納什均衡狀態(tài)

假設筆者定義此處“合作”的含義是: ①統(tǒng)一稅收政策;②統(tǒng)一兩地區(qū)稅收優(yōu)惠和稅率。

分析:設合作目標是最大化粵港澳大灣區(qū)的總稅收收入:

則最大化條件可以寫成:

可見, 這種合作均衡理論上是存在的。在合作情況下, 總稅收收入會更大(下面將證明)。

2.4.2 合作納什均衡時的貿易量

將式(17)代入等式(5),得出“粵港澳大灣區(qū)內部合作解”的銷售量是:

可見: 合作導致省區(qū)間貿易量變大。

2.4.3 合作均衡時的稅收收入

將式(16)合作解Q*及上式合作銷售量SCO代入式(14),可以得到以下內容:

將式(18)與式(14)比較,可以清楚看到: 合作可以產生更高的大灣區(qū)域稅收收入總量。

2.4.4 合作均衡時跨國公司的總稅后利潤

根據(jù)上面各式,合作均衡時跨國公司的稅后凈利潤可以計算出以下內容:

即: 合作可以給跨國(跨省區(qū))集團公司帶來更高的稅后總(凈) 利潤。

2.4.5 其他

特別需要注意的是, 合作雖然會產生總得益, 但不一定會使三方都得益(略)。

3 結論或建議

第一,爭則損,合則益。

第二,要使大灣區(qū)內各省區(qū)間稅收合作可持續(xù)進行,需要建立轉移支付等補償程序。盡管大灣區(qū)內各省區(qū)間稅收合作有潛在獲益的可能性, 但模型也指出, 如果沒有大灣區(qū)內各省區(qū)政府之間的“轉移支付補償程序”和“價格情報協(xié)作”等程序, 設立一個共同轉移價格的協(xié)議也許并不能自動維持。

第三,各方都應自律慎行,不搞單邊主義政策,共同促進區(qū)域資源合理共享和有效利用。為保證稅收協(xié)作順利進行, 大灣區(qū)內各省區(qū)市都不能擅自減免稅,不單獨出臺實施任何自利的稅收優(yōu)惠措施,不搞惡性稅收競爭,不搞單邊主義政策。應避免重復征稅, 促進區(qū)域內資源的有效利用和合理共享, 合作開拓新領域、新途徑、新空間, 營造互相促進、互補互利、共同發(fā)展的區(qū)域經濟發(fā)展“多贏”格局。

參考文獻:

[1]中共中央 國務院印發(fā):《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》[EB/OL].(2019-02-18).http://www.xinhuanet.com/politics/2019-02/18/c_1124131474.htm.

[2]GUTTORM SCHJELLERUP,ALFONS W.Trade,multinationals and transfer pricing regulations[R].Cesifo working paper,1998.

[3]KASHIF S MANSORI,ALFONS J WEICHENRIEDER.Tax competition and transfer pricing disputes[J].Social science electronic publishing,1999(10).

[4]李傳喜. 跨國公司轉移定價避稅:分析與治理[M].北京:經濟科學出版社, 2007.

[作者簡介]李傳喜(1964—),男,湖南人,教授,博士,碩士生導師,廣東外語外貿大學經濟貿易學院,研究方向:稅收理論與政策。