新時期臨床醫學碩士研究生科研創新能力培養的探析

蔣藝枝

(皖南醫學院第一附屬醫院/弋磯山醫院,安徽蕪湖 241001)

臨床醫學是一門實踐性很強的應用科學,它是研究疾病的預防、診斷和治療的各專業學科的總稱。隨著社會的不斷進步,臨床醫學發展逐漸趨于現代化和國際化。醫學技術若不與創新能力緊密結合,就難以使現代醫學取得突破性的進展。近年來,醫學科研創新在社會經濟可持續發展中的核心作用不斷凸顯,新時期提高我國醫學技術水平對于我國社會經濟的發展具有重要的戰略意義,而其中臨床醫學人才的創新能力是推動醫學技術水平提高的動力之一[1]。但根據2015年國務院學位委員會的《臨床醫學碩士專業學位研究生指導性培養方案》,多數教學醫院要求臨床醫學碩士專業學位研究生在校期間要完成住院醫師規范化培訓[2]。盡管住院醫師規范化培訓和專業學位碩士研究生教育是醫學繼續教育的重要組成部分,但現階段臨床專碩培養中存在重臨床、輕科研,重技能、輕創新的現象。如何突破這一教育瓶頸,提高臨床醫學碩士專業學位研究生的科研創新能力成為亟待解決的問題。本文旨在探討提高臨床專碩科研能力訓練的意義及主要措施。

1 新時期培養臨床醫學研究生創新能力的意義

創新是社會發展的動力。進入21世紀以來,科學技術突飛猛進,數字化、信息化與網絡化逐漸走入了人們的日常生活,這一結果的背后是日趨激烈的創新性人才的競爭。中國特色社會主義要全面建成小康社會迫切需要培養造就大批具有創新能力的高層次人才[3]。近年來,隨著“人才強國戰略”的提出和研究生教育規模的不斷擴大,研究生創新能力培養成為我國高等教育研究熱點之一。

醫學是我國的基礎行業,它是科學性、人文性、社會性的統一。醫療水平與服務質量與國家發展,人民的生活水平密切相關。近年來,新冠肺炎等全球性挑戰使得醫學科研創新在社會經濟可持續發展中的核心作用得到了進一步的突顯。因此,培養臨床醫學碩士專業學位研究生的創新能力對我國的社會發展、人民生命與健康的保障與提高具有重要的意義[4]。

2 新時期臨床醫學研究生創新能力建設現狀

隨著近些年我國醫學研究生培養規模的日益擴張,新時期高校如何培養創新性科技人才是日益突出的一大難題[5]。我國目前在創新性科技人才培養上與發達國家仍存在較大差距。現階段,我國醫學院校無論是從整體規模、培養質量還是培養模式等方面都有不足,主要體現在以下幾個方面。

2.1 臨床醫學碩士研究生培養模式不足

自2015年以來,大多醫學院校遵照國務院學位委員會關于《臨床醫學碩士專業學位研究生指導性培養方案》要求,臨床醫學碩士專業學位研究生在校期間既要完成住院醫師規范化培訓,又要完成與臨床研究相關的科研能力訓練的“雙軌合一”培養模式。研究發現“雙軌合一”培養模式能提高專業型研究生的臨床思維能力、專科技能水平,但在創新能力與科研能力提升方面效果并不顯著。以本培養單位為例,“雙軌合一”培養模式臨床醫學專業型碩士研究生在學校接受一定時間的理論課學習后需要在臨床輪轉33 個月,而其中專科輪轉的時間只有3 個月。因此參與科研課題的機會及創新能力的培養存在不足,不利于培養具有創新科研能力的高層次創新型醫學人才[6]。

2.2 臨床醫學研究生自身創新動力缺乏

醫學是具有其特殊性的職業,職業發展軌跡和評價體系與其他職業大相徑庭,基本上屬于30 歲后才走入正軌的行業,比其他專業要晚很多年。部分醫學生認為“臨床醫學研究生時間成本高,短期內投入回報比低”。畢業后面臨就業壓力大、工作辛苦,導致研究生階段學習后期部分學生面臨較大的就業壓力,可能會出現學習的疲憊與焦慮感,降低了創新能力提升的主動性。

2.3 尚未形成創新型人才培養的先進模式

當下多數醫學院校的教學模式仍是以“教師為中心”,教學方式單一,沒有利用飛速發展的現代網絡技術與平臺,教學科研基地的團隊化培養能力不足。面對新形勢、新挑戰,研究生科研創新能力的培養模式也需要更加科學規范,這也使得探索新型的研究生教學方法勢在必行。

3 新時期臨床醫學研究生創新能力培養的思考與探索

在新時期教師應主動適應時代變革的新需求,重置自己的角色和定位。通過不同的措施和形式幫助臨床醫學研究生樹立正確的學習價值觀,從學校管理層面出發探索臨床醫學研究生創新能力培養與實踐的模式,有計劃、有目的地提高醫學研究生的創新素質和創新能力,最終促成更多的創新性成果,以滿足當前知識經濟時代的需要,推動我國社會主義醫藥衛生事業的不斷發展[7]。

3.1 加強思想政治理論教育

教育承擔著立德樹人的根本任務。醫學是飽含著人文精神的科學,需要強化醫德醫風的教育。面對新形勢、新任務、新挑戰,醫學院校需對思政課高度重視,完善教師選配和培養體制,健全教師評價和支持體系,注重提升課堂教學效果,營造輕松學術氛圍,弘揚創新精神正能量[8]。使廣大醫學研究生樹立強烈的使命感和責任感,才能提高研究生的創新意識和動力。

3.2 完善研究生科研教學管理制度

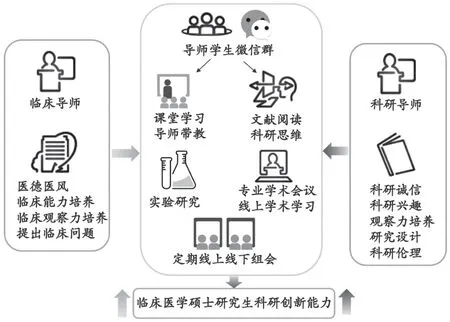

完善的制度建設是創新能力培養的重要保障。目前臨床醫學專業型碩士研究生的導師基本上是年資高的臨床醫生,經驗豐富的臨床導師有助于臨床能力的培養,但多采取“師傅帶徒弟”的傳統方法,部分臨床導師疏于對研究生科研創新能力的培養。新形勢下應提高臨床導師對研究生創新能力培養重要性的認識,認真貫徹執行有關高等學校教學質量與教學改革工程的意見,努力學習提高自身科研創新能力。臨床導師是臨床醫學專業型碩士研究生的主要導師,根據所帶研究生第一學年個人情況及學業評估,對有科研興趣的學生實施臨床導師與科研導師的“雙導師”制(見圖1)。科研導師在有豐富科研經驗的臨床導師與中心實驗室科研人員中聘任。科研導師協助臨床導師一起指導臨床醫學專業型碩士研究生的科研創新能力。

圖1 臨床醫學碩士研究生科研創新能力提升模式圖

3.3 建立并發展基于互聯網思維的教與學的模式

飛速發展的互聯網技術與平臺已經成為傳統教學方法之外的一種新的教學途徑[9]。首先,在本院網站里建立臨床醫學專業型碩士研究生線上科研培養網頁,各屆臨床醫學專業型碩士研究生建立微信群,利用這些線上平臺,推送與醫學專業型碩士研究生科研培養有關的內容,定期邀請科研創新經驗豐富的院內外專家視頻直播教學進行互動式及引導性講解如何開展臨床科研創新研究。其次,線下與中心實驗室聯合,開放科室研究/實驗室,培養研究生的科研實踐能力,注重創新能力的提升。臨床導師與科研導師一起增強學生的主觀能動性,臨床導師在日常帶教過程如查房啟發學生對臨床現象觀察思考的好奇心,提出疾病相關的問題;科研導師引導鼓勵學生利用網絡公共資源或線下各類資源自行查文獻,驗證問題的原創性,設計解決問題的可行方案。學生每周匯報交流學習與科研進展及下一步計劃,臨床導師與科研導師評估學生的工作,解決存在問題,綜合運用各種信息化手段并結合本專業的實際情況,指導提高臨床醫學研究生的科研創新能力這種充分利用網絡資源結合傳統帶教的科研教學方法可以彌補目前“雙軌合一”培養模式臨床醫學專業型碩士研究生參與科研課題的時間與機會不足的缺陷。最后,臨床導師與科研導師讓研究生參與到自己的科研課題中,引導學生參加創新性研究項目設計、具體實驗條件準備和實施、研究報告撰寫等工作。只有把創新思維落實到實際的教學科研的工作中,才能不斷推動科研創新教育,持續提升研究生的創新精神和創造能力。

4 結語

總之,新時期為應對面向高質量發展的新格局,滿足創新型國家建設的新要求,必須培養一大批具有國際水平的臨床醫學創新科技人才。目前我國臨床醫學研究生的創新能力有了一定的提高,但是由于培養機制、教師隊伍水平、培養體系等多方面的限制,臨床醫學研究生的創新能力還有待進一步提高。