全程優質護理在子宮內膜癌患者圍手術期的應用

龍湘秦

關鍵詞:優質護理;子宮內膜癌;圍手術期;應用

【中圖分類號】 ?R711.32【文獻標識碼】A 【文章編號】1673-9026(2022)16--01

子宮內膜癌屬于臨床中極為常見的上皮性惡性腫瘤之一,其多發人群以絕經后和圍絕經期女性為主,其主要發生于機體子宮內膜處,其具有極高的發病率和死亡率,嚴重威脅著女性的身心健康[1]。本文針對我院收治的子宮內膜癌手術治療患者,給予全程優質護理模式,探究該護理模式的效果,報告如下:

1資料與方法

1.1一般資料

選取2019年1月-2021年12月收治80例患者,隨機分為觀察組(手術室護理)和對照組(常規護理),各40例,對照組,年齡36~70歲,平均年齡(52.15±6.15)歲,病程0.7~4年,平均病程(3.21±1.02)年;觀察組,年齡35~69歲,平均年齡(51.61±5.93)歲,病程0.7~4年,平均病程(3.21±0.98)年。兩組數據比較顯示數據差異有統計學意義(P>0.05)。

1.2護理方法

對照組:予常規護理干預,主要是術前指導患者進行檢查;術中觀察患者生命體征;配合臨床醫師完成手術,術后給予注意事項指導。

觀察組:在對照組基礎上實行全程優質護理服務,具體為(1)檔案建立:在患者入院后,立即為患者建立檔案,并帶領患者進行相應檢查;了解患者的病史,為患者進行相關健康教育指導;為患者詳細介紹治療方案,以及所要進行的手術知識、需要注意的手術事項等;對患者的需求,要盡力滿足。(2)心理護理:大多數患者會憂慮自身疾病而造成自身心理負擔大,再加上患者年齡偏大,較難完全按時服藥,因此容易造成病情反復發作。入院后,護士應給予其心理疏導以及健康教育,從而緩解其心理壓力,使其意識到按時服藥的必要性;另外應為患者營造一個安靜、舒適、衛生的治療環境,鼓勵其參加講座等活動,轉移其對疾病的注意力,提高治療依從性。(3)術前護理:術前首先對手術地面、桌面以及空氣進行常規消毒滅菌操作,提前準確手術相關器械和儀器設備并確保其具有可用性。術前12小時指導患者禁止飲食,術前8小時禁止飲水。患者進入手術室前做好三查七對工作,并保持親切、誠懇的態度與患者進行語言交流和眼神交流,給予患者鼓勵和支持。用肩部棉墊做好保暖,局部用棉墊固定,防止壓瘡。(4)術中護理:術中保障患者身體溫度正常,根據情況采用加溫毯、采用輸血、輸液加溫器對體溫進行加溫,患者入室后開始監測其各項指標,麻醉后密切觀察患者血壓、血氧飽和度等各項生命體征指標的變化情況,做好眼部的保護工作。一旦出現異常及時告知主刀醫師進行相應的處理,術中積極與主刀醫師做好配合工作,并及時告知麻醉醫師關于患者的麻醉狀態。術中護理人員也需要及時對患者體位、器械準備等各項環節做好配合工作,確保本次手術的順利實施和開展。(5)術后護理:在術后的2-3天內進一步加強對患者的健康教育力度,幫助患者普及對子宮內膜癌這一病癥的基礎知識和護理知識,告知患者術后康復治療的相關內容以及積極進行護理的重要性,提升患者的健康認知和對病癥的了解程度,同時對患者講解術后飲食護理以及運動護理對其預后產生的影響,獲得患者的良好配合,提高患者的治療依從度。

1.3觀察指標

(1)記錄患者的并發癥發生情況。(2)觀察患者術后的情緒變化,采用SDS抑郁評分量表與SAS焦慮評分量表對患者的負面情緒進行評價。(3)統計兩組護理滿意度情況。

1.4統計學方法

本文所有數據用SPSS 25.0統計軟件分析處理,通過x±s作為計量參數,并采用t檢驗;計數資料以(%)表示,采用x2檢驗。P<0.05則表示差異具有統計學意義。

2結果

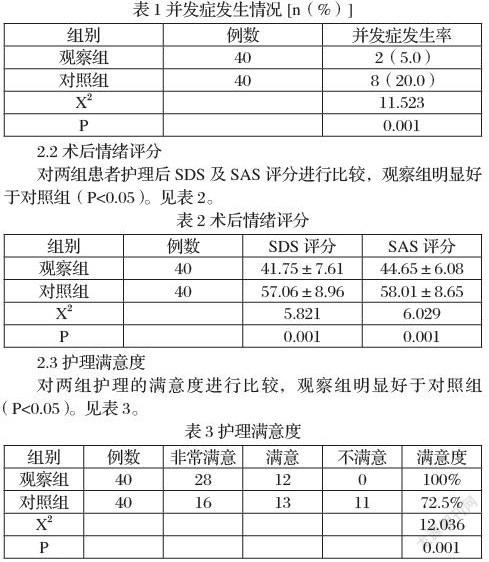

2.1并發癥發生情況

對兩組并發癥發生情況進行對比,觀察組明顯低于對照組(P<0.05)。見表1。

3討論

目前,手術是治療子宮內膜癌的主要方案,但因手術往往需要將子宮及其附件切除,若處理不當,則可能會引起并發癥,從而極大威脅了患者的身心健康。所以給予科學高效的護理干預對于改善臨床癥狀,促進病情的康復具有重要的意義。常規護理往往關注疾病改善情況,但容易忽視患者整體身體變化方面的改善情況[2]。近年來,優質護理路徑逐漸受到人們的重視,其可為患者建立全面、連續的護理系統,這有利于細化護理流程,提高對并發癥的防范能力,并能夠及時發現、糾正護理過程中的不足,同時不斷增強患者對抗疾病的信念,最終達到改善其治療依從性,提高臨床療效的目的。

綜上所述,為婦科子宮內膜癌的患者實施手術室優質護理干預措施,其具有極高的護理價值,不僅有效緩解了患者的不良情緒,提高其治療依從性,同時提高患者對于手術室護理的肯定和支持,值得推廣應用。

參考文獻:

[1]阿娜爾,胡宏彥,張秀華.婦科子宮內膜癌圍手術期的護理[J].婚育與健康,2021(5):47.

[2]趙紅艷.階段性護理在子宮內膜癌術后護理中的應用[J].飲食保健,2021(32):160-161.