促進在線同伴互評中學習者批判性思維發(fā)展研究

張濤 張思 高倩倩 王佳慧

[摘? ?要] 批判性思維作為21世紀學習者核心素養(yǎng)之一,其實質是基于事實性證據進行合理推斷、質疑和辨析的思維過程。在線學習為批判性思維的發(fā)展提供新的視角和研究方向,特別是以協(xié)作交互為核心的在線學習活動,推動了學習者批判性思維的高階發(fā)展。研究從同伴反思和同伴討論兩個視角設計在線同伴互評學習活動,運用Murphy的批判性思維框架對同伴交互數據進行編碼分析,采用滯后序列分析和認知網絡分析探索在線同伴互評不同階段學習者批判性思維的發(fā)展特征。研究結果顯示:(1)批判性思維發(fā)展是一個連續(xù)統(tǒng),由低階層次向高階層次持續(xù)發(fā)展;(2)在線同伴互評不同階段的批判性思維因問題空間的構建與消解而呈現不同特征;(3)在線同伴互評活動影響批判性思維的發(fā)展。研究從在線同伴互評視角探索學習者批判性思維的發(fā)展過程,為有效促進在線學習環(huán)境中批判性思維發(fā)展提供實踐參考。

[關鍵詞] 在線同伴互評; 批判性思維; 協(xié)作交互; 問題消解; 滯后序列分析; 認知網絡分析

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

[作者簡介] 張濤(1984—),男,陜西漢中人。講師,碩士,主要從事信息技術教育,學習分析技術研究。E-mail:slgzhangtao@163.com。張思為通訊作者,E-mail:djzhangsi@mail.ccnu.edu.cn。

一、引? ?言

批判性思維作為21世紀核心素養(yǎng)之一,被視為新時代社會創(chuàng)新力、國家競爭力的核心及社會進步的標志。批判性思維作為認知領域的重要組成部分,其實質是基于事實性證據進行合理推斷、質疑和辨析的思維過程。在線同伴互評作為一種在線學習方式,其中,交互作為在線同伴互評的關鍵要素,對基于事實性證據或評價標準的學習者批判性思維能力、問題解決能力、自我效能等具有積極的促進作用。目前,越來越多的研究者基于自然主義的循證方式和數據思維,希冀于數據循證分析在線同伴互評活動中由同伴交互所引發(fā)的學習者批判性思維發(fā)展過程,以刻畫學習者在同伴互評中基于問題求解的批判性思維發(fā)展特征。Flottemech認為,積極的交互能激發(fā)學習者的動機、提高自我效能感、培養(yǎng)學習者的批判性思維與問題解決技能[1]。基于此,本研究將批判性思維置于在線同伴互評學習環(huán)境中,設計基于迭代的在線同伴互評學習活動,以協(xié)作交互為關鍵要素,以問題事件和作品評價為互評主要內容,分析在線同伴互評和協(xié)作交互中學習者批判性思維的發(fā)展過程及特征,以期為分析在線學習活動中學習者批判性思維的發(fā)展提供實踐參考。

二、研究基礎

(一)批判性思維

批判性思維作為學習者的內隱性思維活動,屬于認知領域的高階思維形態(tài),在傳統(tǒng)教學中很難用常規(guī)手段發(fā)現學習者的批判性思維發(fā)展過程。現有研究通過精心設計在線教學活動及有效干預措施,如基于問題式教學、同伴互評、在線協(xié)作交流等觸發(fā)學習者批判性思維的涌現。Heo和Chun在在線學習系統(tǒng)中通過分享學習者的反思日記,指導學生針對日記內容展開小組討論,通過提出問題和解決問題,促進學生主動學習、自我效能和批判性思維能力的提升[2];冷靜等人在Sakai平臺中設計了基于批判性思維的在線交互活動,依據Elizabeth Murphy的批判性思維框架對學習者在線交互數據進行編碼分析,探索在線交互活動對批判性思維的發(fā)展過程[3];Hovardas等人認為,同伴互評使學習者學會從不同視角評論作品,評論的過程涉及邏輯思維和技能,以便學習者作出合理的陳述與評價,基于交互式的同伴互評為深入思考同伴對自己評論的反饋提供了機會[4]。在線交互活動對促進批判性思維的產生與發(fā)展提供了活動空間。社會建構主義認為,同伴交互意味著為知識建構和分享提供了更好的機會,引導學習者在適當的技術支持下與同伴進行交互,幫助他們從不同視角理解問題的本質,提高學習者的批判性思維能力[5]。

(二)在線同伴互評相關研究

同伴互評是學習者對具有相同學習背景的其他同伴的學習作品或成果進行評價,評價的依據是同伴作品的數量、水平、價值、作用、質量等[5]。在線同伴互評中,學習者利用信息技術針對學習主題開展的同伴協(xié)作活動過程,能夠為學習者自我調節(jié)學習提供有益的意見[6],其關鍵環(huán)節(jié)是同伴之間在技術工具支持下相互給予反饋和接受反饋,意味著在線同伴互評環(huán)境中批判性思維的產生與發(fā)展是建立在同伴間對話交流的基礎之上,并以對話交流作為問題誘發(fā)及作品評價的主要途徑,使同伴之間在基于事實性證據及作品評判的交流中涌現批判性思維。對話交流中,個體的反思與評價目的、問題表征、理想信念等共同構成學習者對問題信息進行質疑、推理、辨析的思維過程。

本研究將批判性思維置于在線同伴互評學習環(huán)境中,探索批判性思維在在線同伴互評中的產生與發(fā)展過程,設計問題消解和作品評價的學習活動,運用Murphy的批判性思維框架,對同伴互評中關于作品評價和問題消解過程所產生的交互文本數據進行編碼分析,采用滯后序列分析和認知網絡分析探索批判性思維在同伴互評不同階段的結構及發(fā)展特征。因此,本研究致力于解決以下三個問題:

1. 在線同伴互評是否能影響批判性思維發(fā)展水平?

2. 在線同伴互評不同階段中,有哪些顯著的行為序列可以表征批判性思維的發(fā)展?

3. 在線同伴互評不同階段中,批判性思維是如何變化的?會呈現什么樣的結構及特征?

三、研究設計

(一)實驗對象

本研究以河南科技學院2018級教育技術學專業(yè)必修課“現代遠程教育”的57名本科生為研究對象,其中,男生9人,女生48人。選取該課程中“遠程教育課程設計與開發(fā)的一般流程”為活動內容進行微課教學設計。在活動開始前,學習者根據自身興趣和學習主題傾向自由組合,每組由6~7人組成,共劃分為9個小組。每個小組均有一名教師和助教參與其中,負責小組活動管理和答疑任務。采用QQ和藍墨云課作為在線同伴互評學習環(huán)境。研究對象具有豐富的網絡學習經驗,在2020年春季“二維動畫”課程中開展過在線協(xié)作學習活動,但缺乏現代遠程教育理論與實踐知識,且未經歷同伴互評學習活動。41E15287-C0E4-49A8-8483-896BB601EBD1

(二)研究活動設計

本研究依據同伴互評活動的一般過程,設計基于兩個階段迭代的在線同伴互評活動,如圖1所示。該流程以微課腳本設計及微課視頻開發(fā)為學習主題,以協(xié)作交互、同伴評價與問題消解共同構成在線同伴互評學習活動的主體思路。從同伴討論和同伴反思兩個維度,基于協(xié)作交互和學科知識問題求解實現評價過程中學習者批判性思維的產生與發(fā)展。本研究中,同伴討論是學習者圍繞學習主題或評價對象進行的討論與交流。學習者利用QQ和藍墨云課對微課腳本設計、關鍵技術問題及作品評價等內容展開協(xié)作交流活動,主要包括組內教學設計方案的確定、關鍵問題消解、梳理評價意見、撰寫評語、作品評價等內容。同伴反思是被評價者依據評價者反饋的評語進行同伴之間的協(xié)同反思,該流程主要包括完善作品設計方案、優(yōu)化問題策略、個體反思、小組反思、調整評價策略等。此外、交互工具、學習資源、評價量表、批判性思維框架、學習環(huán)境等作為在線同伴互評活動開展的基本要素,為互評活動中發(fā)展學習者批判性思維提供技術支撐。

基于批判性思維的在線同伴互評活動過程如下:

第一階段互評:主要任務是小組成員撰寫微課設計腳本并對其他小組的腳本進行評價。具體內容為:(1)小組成員通過QQ確定微課設計主題并開展微課腳本的創(chuàng)作。初始腳本完成后,各小組將微課腳本上傳至藍墨云課進行同伴互評。(2)同伴互評過程中,首先,評價組成員針對被評價組的作品,依據教師提供的評價量表在QQ群內進行協(xié)商討論,對微課腳本進行評價;其次,評價組就組內討論達成一致的意見,以評語和評分的方式提交至藍墨云課平臺;最后,被評價組則依據評價標準和學科知識經驗對評語內容進行評估,決定是否接受評價組的觀點。

第二階段互評:主要任務是完善腳本及開發(fā)微課視頻。具體內容是:(1)被評價組成員收到評價組的意見后,在QQ群內梳理評語內容。針對疑惑的評語內容及存在的教學設計問題,小組成員基于事實性證據進行分析、推理和判斷,最終達成一致修改意見。(2)小組成員按照修訂后的腳本開發(fā)微課視頻,將完成后的微課視頻提交至藍墨云課并接受同伴評價。(3)開展同伴互評,該流程與第一階段的互評過程保持一致。側重點在于:評價組成員結合評價量表深度分析微課視頻并提出有價值的評語意見,在同伴協(xié)商中檢驗和反思自己的觀點;被評價組成員則針對評語內容進行事實性證據的推斷與協(xié)商,通過同伴交互檢驗和整合他人的觀點。

(三)編碼框架與研究方法

1. 編碼框架

本研究采用Elizabeth Murphy提出的批判性思維編碼框架,該框架由辨識(Recognize)、理解(Understand)、分析(Analyze)、評價(Evaluate)、創(chuàng)造(Create)五個維度組成[7],見表1。首先,對小組在QQ和藍墨云課中關于作品評價和問題消解過程所產生的交互文本信息進行編碼;其次,采用滯后序列分析和認知網絡分析將編碼結果進行分析,探索批判性思維在在線同伴互評不同階段的發(fā)展路徑及結構特征。

2. 研究方法

本研究依據在線同伴互評交互數據的編碼結果,采用滯后序列分析方法(Lag Sequential Analysis, LSA)對批判性思維的行為序列進行分析,探索批判性思維的顯著性行為頻率及元素間的轉換路徑,分析兩個階段在線同伴互評對批判性思維發(fā)展及其顯著性行為序列的產生機理,為幫助教師改善在線同伴互評教學活動及實施精準教學干預提供支持。

認知網絡分析(Epistemic Network Analysis, ENA)作為量化民族志的關鍵技術,通過檢查編碼共現或編碼數據的連接構建學習者認知元素間的可視化認知網絡,以還原學習活動領域認知元素之間的發(fā)展與聯(lián)系[8-9]。編碼、分析單元和節(jié)作為ENA劃分文本的主要依據,實現認知網絡建模的可視化表征。編碼是按照編碼框架中的指標內容進行二進制編碼;分析單元表示同一會話主題的對象;節(jié)是認知網絡分析中最小的編碼單元,代表了分析單元的上下文情境。本研究使用ENA工具,按照時間窗對在線同伴互評交互文本共現數據進行分析單元劃分,構建在線同伴互評協(xié)作交互數據的量化分析模型,分析比較兩個階段在線同伴互評中批判性思維認知網絡結構特點及顯著性差異,ENA時間窗設置為4。

(四)數據收集與分析

本研究采集了在線同伴互評兩個階段QQ和藍墨云課中作品評價過程所產生的交互文本數據,按一定格式將數據保存至Excel表中。經數據清洗與整理共獲得1465條有效交互數據(第一階段832條,第二階段633條)。數據采集完成后,對文本數據進行切分,以句號、問號、感嘆號等表示一句話結束的符號作為意義單元的間隔點,將意義單元作為一個基本分析單元,并按句子原始順序進行存儲。在正式編碼前,首先對兩名助教進行編碼培訓,確保兩位助教對編碼內容的理解趨于一致。之后,隨機抽取30%的編碼文本,分別由兩位助教獨立編碼,利用SPSS23.0工具對編碼數據進行一致性檢驗,Cohen Kappa值達到0.773,表明二者的編碼結果具有良好的一致性。隨后,兩名助教完成剩余文本的編碼。

四、研究結果

(一)在線同伴互評不同階段的批判性思維特征

通過對在線同伴互評第一階段和第二階段QQ討論和藍墨云課交互文本數據進行統(tǒng)計分析,學習者的批判性思維呈現以下特征:第一階段中,批判性思維主要集中在辨識(R)和理解(U)層次,占第一階段總體比例的38.94%和32.33%,而分析(A)、評價(E)占第一階段總體比例僅為15.87%和11.06%,創(chuàng)造(C)僅占1.08%。表明第一階段互評中,學習者對微課及如何設計微課還處于概念或原理性知識的辨識層次。隨著在線同伴互評活動的深入,批判性思維在第二階段主要集中在分析(A)、評價(E)和理解(U)階段,分別占第二階段總體比例的27.16%、23.80%和22.68%,而辨識(R)和創(chuàng)造(C)相比于第一階段分別下降了19.93%和上升了5.55%,分別達到19.01%和7.35%。41E15287-C0E4-49A8-8483-896BB601EBD1

(二)在線同伴互評不同階段批判性思維的行為序列分析

1. 第一階段批判性思維行為序列分析

第一階段任務是設計微課腳本,主要是組內協(xié)作完成微課設計方案和初始作品互評。本研究將運用LSA呈現批判性思維各行為序列的發(fā)展路徑。數據分析結果顯示,第一階段批判性思維行為頻率主要有R→R、R→U、U→R、U→U,其值分別為105、125、109、82;而C→E和C→C的行為頻率較少,僅為1。按照調整殘差值Z-Score>1.96的要求,第一階段有3個顯著行為序列,即辨識→理解(R→U)、理解→辨識(U→R)、理解→分析(U→A),其顯著性值分別為2.49、4.72、2.06。

根據顯著性行為序列繪制如圖2所示的批判性思維行為序列轉換圖。行為之間的轉換關系通過有向連線表示,連線越粗表示該行為序列的顯著行為越強;連線上的數字表示兩種行為序列的調整殘差值。第一階段的顯著性行為序列長度較短,其中,最長的顯著行為序列長度為4,即U→R→U→A(理解→辨識→理解→分析)。無重復的顯著序列為R→U→A(辨識→理解→分析)。

2. 第二階段批判性思維行為序列分析

第二階段任務是完善微課設計腳本并開發(fā)微課視頻,主要是小組成員共同完善微課設計方案并開發(fā)微課視頻。第二階段批判性思維行為頻率主要有A→U、A→A、A→R、A→E、R→A,其值分別為46、40、36、36、35;C→E和C→C的行為頻率相比于第一階段有明顯增多,分別達到7和4。按照調整殘差值Z-Score>1.96的要求,第二階段有5個顯著行為序列,即R→U(辨識→理解)、U→U(理解→理解)、U→A(理解→分析)、A→E(分析→評價)、A→C(分析→創(chuàng)造),其顯著性值分別為3.77、2.05、3.19、3.97、2.25。

根據行為序列顯著性繪制如圖3所示的批判性思維行為序列轉換圖。該階段的顯著性行為序列長度明顯增加,其中,最長的顯著性行為序列長度為5,即R→U→U→A→E(辨識→理解→理解→分析→評價)和R→U→U→A→C(辨識→理解→理解→分析→創(chuàng)造),且有2條最長顯著路徑,第一條為:辨識微課相關知識概念,理解微課教學設計需要的各類知識內容,分析微課教學設計環(huán)節(jié)遇到的各類問題,闡明各自觀點,并對初始方案及其他小組提交的微課設計方案進行評價或評判;第二條為:闡述微課相關知識及觀點后辨識存在的話題和問題,在各成員對主題內容理解的基礎上評估微課方案,提出建設性或創(chuàng)造性意見。

(三)在線同伴互評批判性思維的認知網絡發(fā)展軌跡

1. 在線同伴互評中批判性思維的認知網絡模型構建

ENA對高維空間網絡進行降維生成二維投影平面網絡圖后,獲得了批判性思維的5個認知網絡元素,分別位于二維空間各象限中,如圖4所示。在二維空間中,第一維度(X軸)占數據總體方差的34.2%(SVD1),第二維度(Y軸)占數據總體方差的18.4%(SVD2),表明ENA生成的批判性思維可視化模型具有較強的擬合優(yōu)度,符合統(tǒng)計學意義。根據生成的批判性思維認知網絡模型中的元素分布情況,我們將X軸(SVD1)和Y軸(SVD2)賦予一定含義:在X軸分布的批判性思維認知元素有R(辨識)、U(理解)、C(創(chuàng)造)。其中,R(辨識)離坐標系中心較遠,且R和U共同分布于坐標系左側,可以理解為“辨識—理解”,C分布于坐標系右側,理解為“創(chuàng)造”,即X軸兩端分別為“辨識—理解”和“創(chuàng)造”。在Y軸分布的批判性思維認知元素僅有A(分析)和E(評價),分別分布于坐標軸的同側且離坐標系中心點較遠,即Y軸兩端分別為“分析”和“評價”。因此,X軸從左到右視為“辨識—理解”和“創(chuàng)造”的批判性思維連續(xù)統(tǒng),Y軸從上到下視為“分析”與“評價”的批判性思維連續(xù)統(tǒng)。

2. 在線同伴互評兩個階段中批判性思維的演變過程

本研究在上述批判性思維認知網絡模型基礎上,運用ENA工具繪制了在線同伴互評第一階段和第二階段的整體批判性思維網絡圖,如圖5和圖6所示。

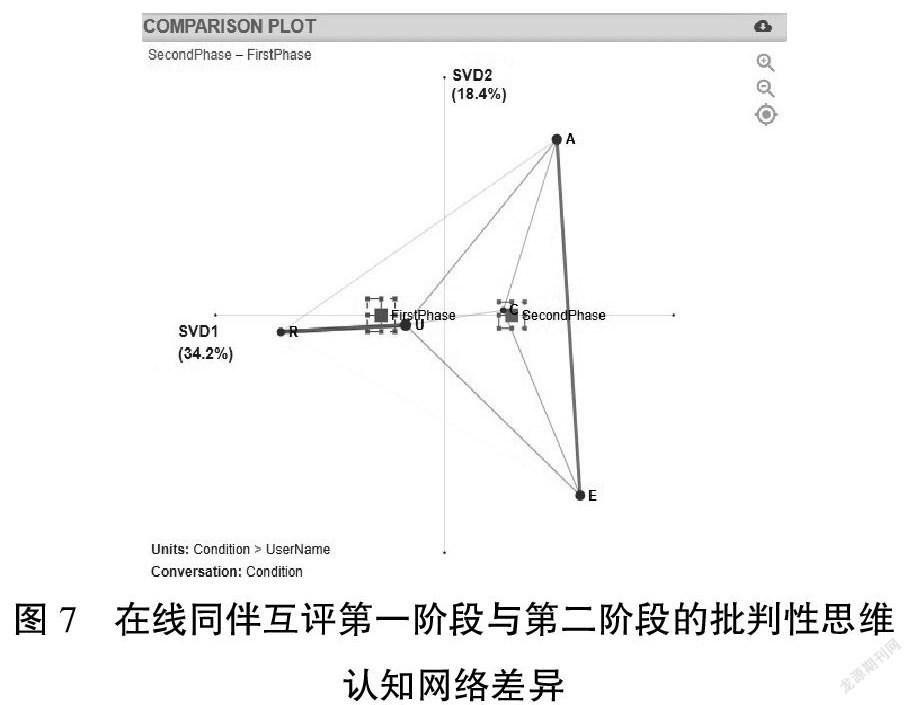

線條和節(jié)點共同構成批判性思維發(fā)展的認知網絡結構,其中線條代表兩個連接節(jié)點之間的共現關系,線條越粗表示兩節(jié)點間共現頻率越高,反之亦然。節(jié)點則對應批判性思維的認知元素,節(jié)點大小反映批判性思維認知元素的強弱。采用獨立樣本t檢驗比較兩個階段批判性思維的差異性,第一階段M=-0.59,第二階段M=0.59,t=-13.78,p=0.00<0.05,Cohen's=2.14,表明第二階段的批判性思維整體相較于第一階段具有顯著差異(p=0.00<0.05)。圖5和圖6中,ENA分析結果顯示,第一階段的批判性思維網絡節(jié)點主要為R(辨識)和U(理解);第二階段的批判性思維網絡節(jié)點主要為A(分析)、U(理解)和E(評價);從元素間的連接看,第一階段主要連接為R—U和R—A,共現系數為0.62和0.33;第二階段的連接為A—E、U—A和U—E,共現系數分別為0.41、0.40和0.30。圖7是圖5和圖6兩個階段批判性思維網絡結構的疊減結果,其中,正方形代表網絡質心,方框虛線代表質心位置在95%水平上的置信區(qū)間,反映了第一階段和第二階段批判性思維網絡的差異。表明第一階段R—U顯著連接行為逐漸向第二階段A—E連接行為過渡,即批判性思維從低階維度(R、U)逐漸進入更深層次的發(fā)展水平(A、E)。

結合批判性思維認知網絡模型,第一階段批判性思維認知網絡元素節(jié)點的連接強度和大小主要分布在坐標系的第三象限。在“辨識—理解—創(chuàng)造”連續(xù)統(tǒng)上,更接近于“辨識—理解”維度;在“分析—評價”連續(xù)統(tǒng)上,未有顯著節(jié)點連接。第二階段批判性思維認知網絡元素節(jié)點的連接強度和大小均發(fā)生顯著變化,主要分布在坐標系的第三、第四和第一象限。在“辨識—理解—創(chuàng)造”連續(xù)統(tǒng)上,趨向于創(chuàng)造維度;在“分析—評價”連續(xù)統(tǒng)上較趨向于分析。第二階段的批判性思維形成了U(理解)—A(分析)—E(評價)連續(xù)的批判性思維發(fā)展過程。41E15287-C0E4-49A8-8483-896BB601EBD1

五、討論與結論

(一)在線同伴互評中批判性思維是逐漸向高階思維發(fā)展的連續(xù)統(tǒng)

隨著在線同伴互評活動的深入,批判性思維的發(fā)展在交互活動的影響下呈非跳躍式、連續(xù)統(tǒng)的發(fā)展過程,遵循個體認知及思維發(fā)展的基本邏輯,即批判性思維發(fā)展層次是由低階思維逐漸向高階思維發(fā)展的連續(xù)統(tǒng)。冷靜等人認為,隨著交流討論的深入,學生的整體批判性思維層次由相對較低水平向較高水平發(fā)展[10]。在線同伴互評為同伴討論與同伴反思提供了互動交流空間,使得學習者能夠圍繞基于事實性證據開展自由的評語討論和問題消解,充分體現了同伴之間對評價過程及評價質量的合理關照,批判性思維在此過程中不斷被感知和顯性化,且符合學習者的認知邏輯與進階過程。汪瓊等人則認為,具有交互性的同伴互評活動,使之產生的如爭辯和質疑等交互行為將促進學習者的反思過程[11]。同伴反思作為延展同伴討論的重要形式,體現學習者以評語文本形式展現個體或群體對評語內容及評價結果的深度思考,通過檢視自己的觀點,最終達成個體或群體知識體系的重構與批判性思維的提升。因此,在線同伴互評學習活動,需要強調交互與評價的協(xié)同機制,促進同伴之間在討論與反思中提升互評質量和批判性思維水平。

(二)在線同伴互評不同階段的批判性思維因問題空間的構建與消解而呈現不同特征

在線同伴互評第一階段,批判性思維主要集中于辨識和理解層次,空間位置均處于較低維度。該階段的批判性思維特征遵循問題空間構建原則:提供新信息—協(xié)作交流與批判性評價—構建新信息方案—協(xié)作交流與批判性評價—運用經驗性知識及事實性證據解決問題。這意味著問題解決與批判性思維具有較高的一致性,即問題解決的過程也是批判性思維的發(fā)展過程[12]。問題空間的構建依賴協(xié)作交流與批判性評價完成基于事實性證據的推理和判斷。學習者經歷協(xié)作交流、評價、調節(jié)、適應等一系列認知活動后,最終表現為問題的解決,是批判性思維顯性化的結果;而基于事實性證據的問題感知與推斷,則以協(xié)作交流和評價反思為手段,促進批判性思維逐步走向高階維度,最終達成問題的消解。

在線同伴互評第二階段,批判性思維主要集中于分析和評價層次。該階段的批判性思維特征遵循問題域的消解原則:提供新信息—運用外在知識經驗及事實性證據解決問題—協(xié)作交流與批判性評價—運用外在知識經驗及事實性證據解決問題。問題域的消解需要學習者利用數據、證據、觀點等信息進行推斷或演繹,建立信息與問題之間的關系以推斷出結論,推斷的過程是辨識、質疑、檢查、分析、評價的思維過程[13],反映學習者在問題消解中進行符合邏輯的評估、反思與修正。所形成的批判性思維在辨識和理解達到相對飽和狀態(tài)下,注重問題推斷與分析,實現問題的消解與高階思維能力的和諧統(tǒng)一。問題空間的構建與問題域的消解是在線同伴互評不同階段的問題表征方式,使批判性思維具有不同的發(fā)展特征。馬志強認為,批判性思維的質量與問題空間及形成問題解決策略的效果密切相關,問題空間是批判性思維互動結構的體現,問題解決策略是批判性思維結果的印證[14]。

(三)在線同伴互評活動促進批判性思維的發(fā)展

LSA和ENA對學習者在線同伴互評中交互數據進行分析,驗證了文章的基本假設:在線同伴互評活動可以促進批判性思維的發(fā)展。該結論與冷靜等人的觀點一致。冷靜等人認為,在線協(xié)作學習活動使得批判性思維的深度和層次有明顯提升,可以有效促進學習者批判性思維水平的提高[10]。互動交流作為促進在線同伴互評質量提升的關鍵要素,對學習者批判性思維能力的提升具有直接影響。鐘啟泉認為,對話交流是促進批判性思維改善與發(fā)展的主要因素[15],特別是在線學習活動中,互動交流有助于促進學習者互動和批判性思維的發(fā)展[16]。此外,合理的評價體系是高階思維、復雜認知能力及問題解決能力發(fā)展的主要途徑[17],學習者置身于不同評價體系中,在注重評價結果符合預期目標的同時,關照評價過程對批判性思維的影響。在線同伴互評以交互作為互評的基礎,聯(lián)結了評價者和被評價者基于事實性證據的問題消解及互評評語的重構,在促進批判性思維涌現的過程中既注重其質量的發(fā)展,又關注層次的提升。

綜上所述,本研究從同伴討論和同伴反思兩個維度,關注學習者在不同主題任務中開展協(xié)作交流及基于事實性證據的推理活動,圍繞學習者之間的交互文本探索批判性思維在同伴互評中的發(fā)展過程。文章的主要貢獻在于將批判性思維置于在線同伴互評學習環(huán)境中,通過互評和交互探索批判性思維在同伴互評不同階段的發(fā)展特征及行為路徑。下一步,將繼續(xù)圍繞在線同伴互評中的交互行為、學習投入度、學習支架等構建在線環(huán)境下的批判性思維發(fā)展模型,注重交互質量、評語類型與批判性思維能力的發(fā)展關系,并探索批判性思維傾向對批判性思維能力的影響。

[參考文獻]

[1] FLOTTEMESCH K. Building effective interaction in distance education: a review of the literature[J]. Educational technology, 2000, 40 (3): 46-51.

[2] HEO H J, CHUN B A. Improving the higher order thinking skills using flipped learning: focused on the in-class activities with problem posing and solving[J]. Asia life sciences supplement, 2018, 15(4): 2187-2199.

[3] 冷靜,郭日發(fā),侯嫣茹,顧小清.促進大學生批判性思維的在線活動設計研究及可視化分析[J].電化教育研究,2018,39(10):75-82.

[4] HOVARDAS T, TSIVITANIDOU O E, ZACHARIA Z C. Peer versus expert feedback: an investigation of the quality of peer feedback among secondary school students[J]. Computers & education, 2014, 71: 133-152.41E15287-C0E4-49A8-8483-896BB601EBD1

[5] TOPPING K J. Peer assessment between students in colleges and universities[J]. Review of educational research, 1998, 68 (3): 249-276.

[6] ASGHAR A. Reciprocal peer coaching and its use as a formative assessment strategy for first year students[J]. Assessment & evaluation in higher education, 2010, 35(4):403-417.

[7] MURPHY E. An instrument to support thinking critically about critical thinking in online asynchronous discussions[J]. Australasian journal of educational technology, 2004, 20(3):295-315.

[8] SHAFFER D W, COLLIER W, RUIS A R. A tutorial on epistemic network analysis: analyzing the structure of connections in cognitive, social and interaction data[J]. Journal of learning analytics, 2016, 3 (3):9-45.

[9] 吳忭,彭曉玲.量化民族志:一種融合定性與定量的教育研究方法[J].現代遠程教育研究,2021,33(2):63-72.

[10] 冷靜,郭日發(fā).在線協(xié)作平臺中批判性思維話語分析研究[J].電化教育研究,2018,39(2):26-31.

[11] 汪瓊,歐陽嘉煜,范逸洲.MOOC同伴作業(yè)互評中反思意識與學習成效的關系研究[J].電化教育研究,2019,40(6):58-67.

[12] 俞樹煜,王國華,聶勝欣,袁夢霞.在線學習活動中促進批判性思維發(fā)展的問題解決學習活動模型研究[J].電化教育研究,2015,36(7):35-41,72.

[13] 郭炯,郭雨涵.技術支持的批判性思維培養(yǎng)模型研究[J].電化教育研究,2014,35(7):41-47,65.

[14] 馬志強.問題解決學習活動中批判性思維發(fā)展的特征[J].現代遠程教育研究,2013(2):31-37.

[15] 鐘啟泉.批判性思維:概念界定與教學方略[J].全球教育展望,2020,49(1):3-16.

[16] 柳晨晨,于澎,侯潔蕊,王佑鎂.在線學習中互動討論模式如何影響學習者的批判性思維[J].電化教育研究,2021,42(3):48-54,61.

[17] 孫宏志,解月光,張于.核心素養(yǎng)指向下高階思維發(fā)展的表現性評價設計[J].電化教育研究,2021,42(9):91-98.41E15287-C0E4-49A8-8483-896BB601EBD1