復雜核型老年急性淋巴細胞白血病病例報道及文獻復習

韓凈凈 李亞 辛春雷

關鍵詞:老年,急性淋巴細胞白血病,復雜核型

【中圖分類號】 ?R733.7【文獻標識碼】A 【文章編號】1673-9026(2022)15--01

急性淋巴細胞白血病好發于2-5歲兒童,其存活率較高[1],老年性急性淋巴細胞白血病(ALL)是一種相對少見的疾病,60歲以上的ALL占所有成人ALL的16%~31%。和年輕患者不同,老年ALL具有與老年AML相似的不利預后因素:高齡、合并其他臟器的并發癥多、繼發性白血病、不良的染色體核型發生比例高[2]。Ph染色體和(或)BCR-ABL融合基因是ALL(尤其是前體B-ALL)較常見的細胞遺傳學異常,其發生率隨年齡的增長逐漸增加[3]。本文通過分析1例急性B淋巴細胞白血病(P190陽性)患者的診療過程,為類似罕見疾病的診療提供參考。

1. 病例介紹

1.1發病情況 ?患者單某,男,65歲,因“頭暈伴視物模糊4天”就診于山東省濟寧市第一人民醫院急診,以“白細胞增多原因待查”收入院。主要病史:患者4天前無明顯誘因出現頭暈,伴視物模糊,輕微頭痛,無視物旋轉,院外顱腦MRI示側枕葉、基底節、胼胝體、雙側放射冠、半卵圓中心區新近梗死;雙側基底節、放射冠區、半卵圓中心、胼胝體、右側枕葉多發缺血變性灶;輕度腦萎縮;腦動脈硬化并多發血管狹窄;左側大腦中動脈M1段閉塞。入院時血常規示:WBC39.9×109/l、Hb103g/l,L%71%,PLT134×109/l。既往史:慢性支氣管炎、糖尿病病史。個人史、婚育史及家族史無特殊。入院查體:體溫:36.3℃,脈搏:60次/分,呼吸:17次/分,血壓:151/68mmHg,神志清,精神可,反應遲鈍,言語欠流利,全身皮膚黏膜未見黃染及出血點、蒼白,全身體表淋巴結未觸及腫大。瞳孔直接對光反射、間接對光反射均正常,心肺查體未見明顯異常,腹軟,無壓痛及反跳痛,肝脾肋下未及,腸鳴音活躍,雙下肢無水腫,共濟運動正常,病理征未引出。

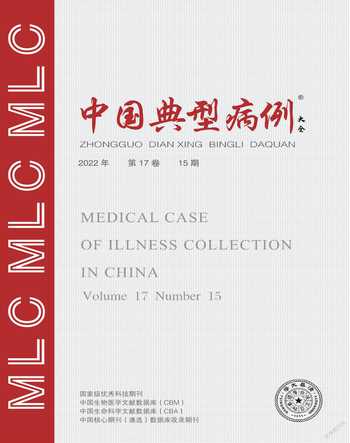

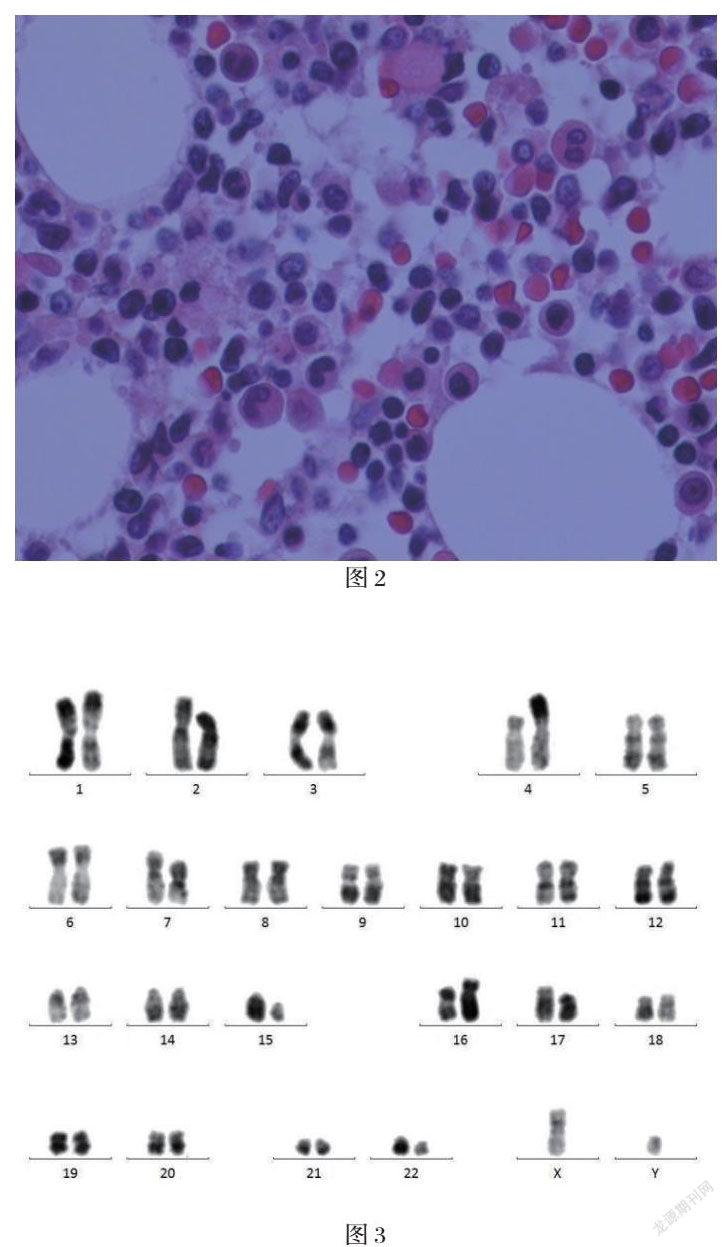

入院后完善相關輔助檢查,外周血涂片:幼稚細胞易見;貧血四項:葉酸4.110ng/ml,促紅細胞生成素180.60mIU/mL;生化:葡萄糖6.22mmol/l,乳酸脫氫酶365.0U/L,羥丁酸脫氫酶296.0U/L,β-2微球蛋白3.11mg/L;骨髓結果示(圖1、圖2):骨髓增生明顯活躍,幼稚淋巴細胞61%,考慮ALL骨髓象;外周血流式細胞提示:異常細胞群占70.8%,表達CD34、CD33、CD13、CD123、HLA-DR、CD19、CD10、CDTDT、cCD9a,部分表達CD38,弱表達CD22,不表達CD117、CD9、CD3、CD7、MPO、cCD3、CD2、cIgM、sIgM、CD20;符合Common B-ALL表型。融合基因檢查BCR-ABL P190 定量檢測結果為174.79%,染色體核型(圖3)提示可見克隆性異常,del(2)(p?),?t(4,5)(p16;q12),del(7)(q32),?der(16),t(9,22),復雜核型。

1.2治療經過 ?行DVP方案化療,具體為:DNR(柔紅霉素)60mg d1 ?、VDS(長春地辛)4mg d1、氫化潑尼松60mg d1-28,患者B-ALL診斷明確,且BCR-ABL P190融合基因(+),故加用靶向藥物伊馬替尼400mg 治療。住院期間行化療后復查血常規示:白細胞2.59×109/L、中性粒細胞0.68×109/L、血紅蛋白74g/L、血小板83×109/L。患者出院血常規:白細胞4.93×109/L、血紅蛋白95g/L、血小板79×109/L。

1.3再次入院

患者因“腹痛4天”住院,行CVDP聯合伊馬替尼方案化療,具體為DNR(柔紅霉素)40mg d1、8 、VDS(長春地辛)4mg d1、8、 CTX(環磷酰胺)0.4g d1、8 、氫化潑尼松60mg qd、伊馬替尼400mg qd。復查血常規:白細胞4.85×109/L、中性粒細胞#0.61×109/L、血紅蛋白86.0g/L、血小板71×109/L;后患者晨起出現發熱,體溫最高達38.8℃,伴鼻塞、咳嗽、咳黃痰。突發左側肢體無力,伴言語欠流利;查體:神志清,精神查,左側鼻唇溝變淺,伸舌偏左,左側上下肢體肌力減退。行顱腦CT示:多發腦梗塞,患者家屬要求今日出院,后未再隨訪。

2. 討論

ALL是一種異質性很大的血液造血系統惡性疾病,與兒童ALL相比,成人ALL預后差,而老年ALL患者預后更差。老年ALL者淋巴結腫大發生率顯著低于中、青年組[2],白細胞增高不明顯,故老年ALL患者早期原發病表現可能較隱匿[4]。研究顯示,老年ALL大多數合并伴隨疾病,以高血壓、糖尿病最為多見,其中部分病人既往有惡性腫瘤病史[5]。德國多中心研究(GMALL)小組研究顯示,超過 84%的老年患者合并伴隨疾病,其中糖尿病(46%)、心血管疾病(18%)、心力衰竭(15%)、慢性肺疾病(12%)為高發疾病。臨床表現以貧血癥狀最為常見[6],其次是出血和感染,約50%的患者查體可發現肝脾和淋巴結腫大。實驗室檢查示白細胞計數小于30×109/L,形態學檢查提示以L2為主,免疫分型示B細胞系多見,ph染色體陽性的陽性率明顯提高[6, 7]。

傳統常規劑量的化療對老年ALL的治療效果并不理想,如何選擇合適的治療方案是一治療難點。研究顯示,50歲以上患者誘導緩解期間病死率顯著高于50歲以下組,60%的死亡原因是化療后嚴重骨髓抑制所致的重癥感染[4],此外,還有心、肺和腎衰竭、出血等與某些老年實體腫瘤稍有不同。老年急性淋巴細胞性白血病患者常用的化療藥物有:皮質醇類激素、長春堿類、蒽環類藥物、抗代謝類藥物類藥物。有報道表明,TKI可顯著提高老年患者Ph陽性ALL患者的療效[5, 8, 9],改善預后,將AKI與多種化療相結合的治療方案已經顯示出令人鼓舞的結果。在Ewall-Ph-01國際研究中,該研究研究了至少55歲新近診斷為Ph陽性的ALL患者,該治療方法的CR率為96%,估計3年和5年無復發生存率分別為33%和28%,OS分別為41 %和36%。

染色體核型影響ALL患者預后[10],復雜核型是指存在3種及以上附加異常核型染色體,復雜核型ALL所占比例較低,常伴其他預后不良因素,治療效果差、緩解率低、生存時間短[11]。老年急性淋巴細胞性白血病癥狀不典型,易漏診,預后較兒童及成年人差,尤其是復雜核型患者預后極差,目前關于復雜核型ALL研究較少,關于其治療還需進一步研究。

參考文獻:

1. Inaba, H., M. Greaves, and C.G. Mullighan, Acute lymphoblastic leukaemia. Lancet, 2013. 381(9881): p. 1943-55.

2. 張雪楠, 老年與年輕成人急性淋巴細胞白血病臨床特征及遺傳學對比研究. 2021, 鄭州大學.

3. 陳蘇寧 and 王謙, 急性淋巴細胞白血病的分子遺傳學研究進展. 臨床血液學雜志, 2017. 30(05): p. 345-349.

4. 張閏, et al., 老年人急性淋巴細胞白血病臨床和實驗室特征研究. 中華老年醫學雜志, 2013(04): p. 426-429.

5. Rousselot, P. and A. Delannoy, Optimal pharmacotherapeutic management of acute lymphoblastic leukaemia in the elderly. Drugs Aging, 2011. 28(9): p. 749-64.

6. 張彩霞, 老年急性淋巴細胞白血病臨床分析. 2020, 山西醫科大學.

7. 王婧, et al., 55歲以上中老年急性淋巴細胞白血病患者的臨床特征與療效分析. 北京大學學報(醫學版), 2013. 45(06): p. 938-944.

8. 糜堅青 and 田潔, 老年急性淋巴細胞白血病的治療策略. 臨床血液學雜志, 2021. 34(05): p. 293-297.

9. Yilmaz, M., H. Kantarjian, and E. Jabbour, Treatment of acute lymphoblastic leukemia in older adults: now and the future. Clin Adv Hematol Oncol, 2017. 15(4): p. 266-274.

10. 歐陽芬, 急性淋巴細胞白血病生物學特征與預后研究. 2016, 廣州中醫藥大學.

11. 劉蕾, et al., 74例急性淋巴細胞白血病臨床分析. 寧夏醫科大學學報, 2013. 35(05): p. 570-572.