排他行為的反壟斷:路徑選擇與分析方法

張 巍

(北京大學 法學院, 北京 100871)

排他行為(Exclusionary Conduct)的反壟斷一直是各國競爭政策的重要議題。從較為寬泛的意義上講,排他行為是指通過非正常市場競爭的方式損害競爭對手的市場機會,從而獲取、擴大市場權力的行為(1)排他行為的界定一直是反壟斷法中的難題,如阿里達(Areeda)與霍溫坎普(Hovenkamp)將排他行為界定為:損害競爭對手的機會來創造、擴大或延長壟斷權力;且這一行為要么對消費者沒有好處,要么所產生的對特定消費者利益來說是不必要的,要么行為產生的損害與收益之間不成比例。參見 Pillip E.Areeda & Herbert Hovenkamp.Atitrust Law:An Analysis of Antitrust Principle and Their Application[M].New York:Aspen Publishers,2002:423。。排他行為包含了廣泛的行為類型,如掠奪性定價、搭售、捆綁交易、忠誠折扣、拒絕與競爭對手交易、獨家交易/排他性交易(2)“獨家交易”與“排他性交易”兩詞均指向英文中的“exclusive dealing”,是指經營者要求交易相對人只能與其進行交易而不得與其他經營者進行交易的行為。此外,限定交易、獨占交易也指向這一行為。為行文方便并與“排他行為”相區分,下文中均采用“獨家交易”的措辭。等[1]。近年來,隨著數字平臺競爭的白熱化,“二選一”“價格戰”等排他行為屢見不鮮,引發了反壟斷法上的諸多討論。對于排他行為的反壟斷,目前我國反壟斷法雖然有所規定,但是在關鍵要件的界定上不夠清晰,特別是對于排他行為的競爭損害應當如何認定,我國立法和執法實踐都缺乏明確的導向。對排他行為反壟斷的核心要件之一,即“競爭損害”的分析,不論是在規范路徑的選擇上,還是在具體分析方法上,都較為模糊。事實上,競爭損害問題是排他行為合法與否的關鍵。如何結合我國國情,借鑒比較法上的經驗,在我國目前排他行為反壟斷的制度框架下構建起相應的競爭損害分析規則,具有重要意義。

一、排他行為反壟斷的分析路徑:從形式分析到實質分析

對于排他行為的反壟斷,我國目前的探討多集中于對特定的排他行為類型的反壟斷,例如對獨家交易、忠誠折扣、搭售、掠奪性定價等具體排他行為類型的分析。以獨家交易為例,我國諸多學者對這一行為類型的反壟斷路徑進行了探討。例如,葉明對互聯網企業獨家交易的反壟斷分析方法進行了探討,認為應當采用合理原則對獨家交易行為進行違法性認定[2];陳偉華對互聯網平臺中的獨家交易的反壟斷進行了探討,主張采取消費者福利的標準,以審慎謙抑的態度進行反壟斷執法[3];蔣巖波等對互聯網產業的獨家交易進行了分析,也認為執法機關應當堅持“審慎管制”的原則,依照合理原則對案件進行判斷[4];田辰對獨家交易的行為類型與理論基礎進行了解構,并將“提高競爭對手交易成本理論”作為理解排他性交易的根本理論[5];許光耀對“二選一”等互聯網產業中的獨家交易行為進行了分析,在對相關分析方法進行探討的基礎上,指出了獨家交易行為可能產生的積極效果[6];張晨穎對獨家交易的反壟斷路徑進行了反思,指出應當在濫用市場支配地位的路徑之外,引入縱向協議的路徑,對獨家交易進行規制[7]。與此同時,相當一部分學者對濫用市場支配地位這一壟斷行為類型進行了探討,這在很大程度上涵蓋了對排他行為的反壟斷分析。而在經濟學領域,諸多學者也對各類排他行為的福利影響進行了分析[8]。對于排他行為的反壟斷,我國的研究在一定程度上借鑒了美國和歐盟等司法轄區的制度實踐。

(一)歐盟模式:雙重路徑下的競爭效果分析

在歐盟,排他行為的反壟斷也依賴于濫用市場支配地位與縱向壟斷協議兩條路徑。盡管在不同的路徑下,對排他行為的反壟斷的分析規則存在差異,但不同的路徑都逐漸走向對競爭效果進行分析。

1.濫用市場支配地位:從形式分析到效果分析

在規則層面,《歐盟運行條約》(Treaty on the Functioning of the European Union,TFEU)第102條對濫用市場支配地位進行了規定。根據該條,認定排他行為構成反壟斷違法,需要滿足以下4個條件:第一,經營者在相關市場上具有支配地位;第二,該支配地位必須是存在于歐盟市場或歐盟大部分市場中;第三,經營者存在濫用市場支配地位的行為;第四,濫用行為必須影響到成員國之間的貿易。此外,2009年歐盟委員會發布了2009/C 45/02條例(以下稱《排他行為指南》)。《排他行為指南》對獨家交易、搭售與捆綁、掠奪性定價、拒絕交易等4類排他性濫用行為的反壟斷執法給出了具體說明。在排他行為的具體認定上,《排他行為指南》列舉了通常與構成濫用行為相關的一系列因素,這些因素包括市場支配地位的強弱、相關市場的競爭條件(尤其是進入條件),競爭者、客戶和原料供應商的地位,濫用行為的分布與范圍、排他性濫用造成實際影響的可能證據、排他性策略的書面證據等。在正當理由豁免上,《排他行為指南》規定了構成正當理由豁免的條件:第一,濫用行為會導致效率提高,該效率的提高抵消了對競爭和/或消費者福利的負面影響;第二,濫用行為是為了保護經營者的商業利益;第三,濫用行為對實現前述正當目的而言是必要且相稱的(3)參見 Guidance on the Commission’s enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings (2009/C 45/02)。。這些規則體現了歐盟委員會在執法中對排他行為競爭損害分析的關注。雖然《排他行為指南》本身不是法律,但反映了歐盟委員會的執法方向和關注重點。

在執法與司法實踐中,歐盟對于濫用市場支配地位的認定逐漸從基于形式的分析(forms-based approach)轉向基于效果的分析(effects-based approach)[9]。歐盟關于濫用市場支配地位的認定一直存在著兩條線,一類濫用行為屬于“初步判定違法”(prima facie unlawful),另一類是基于排他效果判定違法。對于適用“初步判定違法”的排他行為,只要其滿足行為要件,就初步判定其違法,而不考慮行為是否會產生實際或可能的競爭損害,處于市場支配地位的經營者只有在能夠為這種做法提供正當理由的情況下才能豁免,此類排他行為通常包括獨家交易、忠誠折扣、掠奪性定價、搭售等。對于適用“基于排他效果判定違法”的行為,只有當行為損害競爭時才能認定其違法,此類行為通常包括拒絕交易、選擇性降價、標準回扣等。早期案件大多采用“初步判定違法”的方式對排他行為進行裁判。例如,在1979年的Hoffmann-La Roche案(4)參見 Case 85/76 Hoffmann-La Roche & Co.AG v.Commission(1979)。中,歐洲法院(European Court of Justice,ECJ)指出忠誠折扣與獨家交易本身是違法的,構成濫用市場支配地位。法院認為,忠誠折扣與獨家交易是由排他意圖所驅使的,其目的在于剝奪或限制交易相對人對于供應商的選擇權,并拒絕其他生產商進入市場(5)參見 Case 85/76 Hoffmann-La Roche & Co.AG v.Commission(1979)。。后來,在Michelin II案(6)參見Case T-203/01,Manufacture franc?aise des pneumatiques Michelin v.Commission(2003)。、British Airways案(7)參見Case T-219/99,British Airways plc v.Commission(2003)。等案件中,法院多次對此進行了重申。由于歐盟對濫用市場支配地位行為的執法一直受到非議,2005年歐盟委員會就排他性濫用行為進行了討論,隨后公布的討論文件(Discussion Paper)(8)參見DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses (December 2005)。指出,排他性濫用是指占市場支配地位的經營者對市場產生封鎖效果并最終損害消費者利益的行為,該文件強調了排他行為的競爭損害后果。之后的案例也多次體現了這一思路。例如,在Post Danmark II案(9)參見Case C-23/14,Post Danmark A/S v.Konkurrencer?det(2015)。中,法院在對特定的回扣行為進行分析時,認為其違法性認定有必要考慮到所有條件,包括回扣協議的實施方式、市場支配地位的程度、相關市場的競爭條件等,并對回扣協議所造成的競爭損害后果和正當理由進行了分析。Post Danmark II案中法院確立的“考慮所有條件標準”(“all the circumstances” standards)實際上是基于效果的分析,體現了法院對可能采用“初步判定違法”的排他行為也傾向于采用效果分析的轉向。在Intel案(10)參見Case C-413/14P,Intel v.Commission,Opinion of Advocate General Wahl(2016)。中,歐洲法院前總檢察長瓦爾(Wahl)指出,在界定濫用行為時,需要對行為的反競爭效果進行證明。

2.縱向壟斷協議:目的違法與效果違法

排他行為以協議的方式實施時,還可能構成反壟斷法中的縱向壟斷協議。TFEU第101條規定了對壟斷協議的禁止,該壟斷協議即包含了縱向壟斷協議。歐盟對縱向協議的違法性判斷,分為目的違法(by object)和效果違法(by effect)。前者推定壟斷協議本身是違法的,其本身具有限制市場競爭的目的,可直接被視為是對正常競爭秩序的損害,適用目的違法的壟斷協議多屬于“核心限制”(Hardcore Restrictions)的行為類型(11)核心限制是指五類嚴重限制競爭的縱向壟斷協議,具體包括:轉售價格維持(Resale Price Maintenance)、區域性轉售禁止(Territorial Resale Prohibitions)、對選擇性分銷網絡中主動銷售與被動銷售的限制(Restrictions on Active and Passive Sales in Selective Distribution Networks)、對選擇性分銷網絡中交叉配送的限制(Restrictions of cross-deliveries in selective distribution networks)、對供應商出售備用零部件的限制(Restriction of the Supplier’s Ability to Sell the Components as Spare Parts)。參見Commission Regulation(EU) No.330/2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices。。后者是指壟斷協議本身并不具有違法性,此類協議的違法性判斷需要證明協議限制了市場競爭[10]。歐盟第330/2010號條例(12)參見Commission Regulation(EU) No.330/2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices。對縱向協議的違法性判斷也是建立在競爭效果分析的基礎上的。根據第330/2010號條例及相關的指南和通知,判斷縱向協議違法性的核心在于縱向協議(或其部分)是否具有實際或潛在的反競爭影響,而這些影響不會被促進競爭的影響所抵消。

因此,歐盟對排他行為的違法性判斷,逐漸從基于對行為本身的違法性假定走向對競爭損害的實質分析。

(二)美國模式:普通法規則下的競爭效果分析

在美國反壟斷法中,排他行為可能構成對《謝爾曼法》第1條所禁止的合謀,也可能構成《謝爾曼法》第2條所禁止的“壟斷”“試圖壟斷”,還可能構成《克萊頓法》第3條禁止的“顯著減少競爭的排他安排”。不論是哪一種違法類型,都是在普通法的框架下由普通法院進行審判。

在美國普通法中,反壟斷法的公共執行由聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission,FTC)和司法部(Department of Justice,DOJ)實施,FTC與DOJ對涉嫌壟斷的行為發起調查,并提起訴訟,由普通法院對行為的違法性認定進行判斷。在這兩個不同的原則下,行為的違法性假定與舉證責任的分配存在很大差異,這在很大程度上影響著法院對排他行為違法性的判定。普通法院對壟斷行為的認定,發展出本身違法原則與合理原則。在本身違法原則下,原告無需證明被告的市場權力,也無需證明被告的競爭損害后果,被告排他行為的競爭損害后果可以由行為直接推斷出,而由被告證明行為競爭損害不存在,或者促進競爭的后果大于競爭損害。在合理原則下,首先,由原告證明被告對競爭的實際不利影響(直接證據)或潛在的不利影響(市場力量的證據);第二,如果原告滿足了最初的舉證要求,舉證責任就轉移到被告身上,由被告證明其對被質疑的行為有合法的有利于競爭的正當理由;第三,如果被告滿足第二步中的舉證要求,那么舉證責任再次轉移到原告身上,由原告來證明被告的促進競爭的目標可以通過對競爭危害較小的行為來實現;第四,如果原告未能完成第三步的舉證要求,法院將權衡該行為在反競爭和促進競爭方面的影響[11]。由此可見,本身違法原則與合理原則的主要區別在于合法性假定與舉證責任的分配。而不論是在本身違法原則下,還是在合理原則下,都需要法院對排他行為的競爭損害進行判斷。

總體而言,對于排他行為的反壟斷,雖然美國和歐盟采取了不同的分析路徑,歐盟主要在濫用市場支配地位和縱向壟斷協議的框架下對排他行為的違法性進行分析和判斷,美國則是在普通法的制度下,運用合理原則與本身違法原則對排他行為進行處理,但是,在長期的制度實踐中,這兩個法域在對排他行為的潛在損害和效率進行分析時逐漸走向趨同[12],即逐漸從形式分析走向實質分析。

二、實質分析的理論方法與具體標準

反壟斷法在100余年的歷史中,發展出排他行為競爭損害分析的各種標準,這些標準深受主流思想觀念與反壟斷理論的影響,并在很大程度上決定著排他行為違法性的判斷。20世紀40年代開始,經濟學思想開始主導反壟斷法,對反壟斷法競爭損害分析規則的發展產生了深遠影響。

(一)從市場封鎖標準到競爭效果分析

在1890年《謝爾曼法》頒布之前以及《謝爾曼法》通過后的早期階段,作為排他行為主要行為類型之一的獨家交易一直為法院所支持。直到1914年《克萊頓法》頒布,美國對獨家交易的反壟斷執法才開始強化。美國早期對獨家交易的分析主要依據市場封鎖標準進行判斷。在市場封鎖標準下,需要先確定相關產品市場與相關區域市場,然后根據被封鎖的市場比例來判斷獨家交易是否違法。在1949年的Standard Stations案(13)參見 Standard Oil Co.v.United States,337 U.S.293 (1949)。中,最高法院認為獨家交易封鎖了49%的市場份額,因而是無效的。后來,排他行為的考量因素不斷擴展,市場封鎖標準成為排他行為違法性認定的諸多考量因素之一。

隨著20世紀70年代芝加哥學派的興起與后芝加哥學派的發展,排他行為的反壟斷開始強調對競爭效果進行分析,其具體分析方法也在不斷修正和完善。

芝加哥學派認為,排他行為也可能促進效率提升。對市場封鎖的強調忽略了排他行為帶來的效率提升,使得并未造成消費者損害的行為受到譴責。如在1982年Beltone案(14)參見 Beltone Electronics Corp.,100 F.T.C.68 (1982)。中,最高法院采用合理原則的分析方法對Beltone的獨家交易合同進行分析,FTC認為,獨家交易造成的封鎖效應被銷售滲透率的增長、搭便車的減少、競爭者的進入與擴張、品牌間競爭的強化所抵消,因而支持獨家交易合同的效力。在這一判決中,最高法院將獨家交易的經濟效率作為重要的考慮因素。在芝加哥學派的影響下,排他行為的競爭損害分析,還需要考慮行為帶來的效率提升以及行為本身的經濟理性。在對這一分析路徑的探索與檢討中,排他行為的違法性分析發展出消費者福利測試、同等效率競爭者測試、無經濟意義測試、利潤損失測試、提高競爭對手交易成本理論等具體方法。

(二)競爭損害分析的具體方法

1.消費者福利測試

芝加哥學派的領軍人物波克(Bork)教授在1978年的著作中提出“消費者福利”的概念,并將其作為反壟斷的目標與判斷標準,這對反壟斷分析方法的發展產生了革命性影響。波克教授提出的消費者福利,指向的是總體福利,即生產者福利和消費者福利的加總[13]。在總體福利測試下,消費者的損失可以被壟斷者的收益所抵消。區別于總體福利測試,目前所廣泛采用的消費者福利測試衡量的是對消費者福利的影響,而不包括行為對生產者的影響,即對排他行為對“消費者”的有利后果與不利后果進行比較,以確定排他行為對消費者的凈影響[14]。

消費者福利測試為競爭損害的分析提供了一個相對明確的標準,近年來為越來越多的司法轄區所接受。例如,美國法院近年來在司法實踐中廣泛采用了消費者福利測試,而將保護消費者福利作為反壟斷法的目標。美國司法部2009年撤回了2008年發布的《單一企業行為適用謝爾曼法第二條的報告》,并指出,未來反壟斷法對排他行為將采用更加嚴格的標準,重點考察排他行為對消費者的影響[15]。歐盟2009年發布的《排他行為指南》也強調排他行為的反壟斷執法要重點關注最能對消費者造成損害的行為,綜合分析排他行為對競爭的影響以及對消費者的損害。

2.同等效率競爭者測試

同等效率競爭者測試(Equally Efficient Rival Test)是波斯納(Richard Posner)法官提出的。波斯納法官認為,排他行為是有可能將一個同等或更有效的競爭者排除在市場之外的行為[16]。同等效率競爭者測試關注具有同等效率的或者更有效率的競爭者是否可以在爭議行為存在的情形下有效競爭。如果能夠有效競爭,則行為不是排他的;如果不能有效競爭,則行為構成排他(15)參見KATZ M.Exclusionary Conduct in Multi-Sided Markets,OECD,DAF/COMP/WD(2017)28/FINAL,15 November 2017。。該測試建立在這樣的基礎上:經營者不應該因為比競爭對手的成本和定價更低而受到懲罰。在同等效率競爭者測試下,原告需要證明在這種情況下,該行為可能會將同等或更有效的競爭者排除在被告的市場之外。同等效率競爭者測試在掠奪性定價與捆綁折扣案件中得到了廣泛的適用。歐盟于2009年在《排他行為指南》中也采納了同等效率競爭者測試。該指南指出,對于價格性排他行為(price-based exclusionary conduct),如果具有同等效率的競爭者能夠與具有市場支配地位的廠商進行有效競爭,歐盟委員會通常會認為排他行為不會造成對競爭的損害和對消費者的損害。在美國普通法中,同等效率競爭者測試也在諸多掠奪性定價、捆綁折扣等案件中得到了適用。

3.利潤犧牲測試與無經濟意義測試

利潤犧牲測試(Profit Sacrifice Test)關注排他行為在短期內是否比經營者可從事的其他替代行為更加有利可圖。如果排他行為不能帶來更高的利潤,經營者就會犧牲短期利潤,并通過投資短期的排他計劃,尋求在獲得壟斷權力后回收之前放棄的利潤。利潤犧牲測試是美國反壟斷權威阿里達(Areeda)和特納(Turner)于1975年分析單邊定價行為時提出的,用以判斷掠奪性定價是否構成對《謝爾曼法》第2條的違反。他們認為,掠奪性定價不具有經濟理性,除非(1)實施者具有比競爭對手更強大的持續的財力,以及(2)有更高的可能性,掠奪性定價的損失會從競爭對手被摧毀后所獲得的利潤中彌補。阿里達和特納指出,除非為了獲得更大的未來收益而暫時犧牲凈收益,否則任何意義上的掠奪行為都不可能存在[17]。在Brooke Group案(16)參見Brooke Group Ltd.v.Brown & Williamson Tobacco Corp.,509 U.S.209,222-24 (1993。中,最高法院對掠奪性定價的分析采取了這一方法。

無經濟意義測試(No Economic Sense Test)與利潤犧牲測試類似,由美國最高法院在Trinko案(17)參見 Verizon Commumications.Inc.v.Law Offices of Curtis v.Trinko,LLP,540 U.S.398 (2004)。中提出。法院認為,如果被告的行為除了消除或減少競爭外,沒有任何經濟意義,則被告的行為是違法的。無經濟意義測試與利潤犧牲測試的區別在于,利潤犧牲測試需要證明有一段時間被告的利潤低于進行排他行為之前的水平,而無經濟意義測試不需要。利潤犧牲測試與無經濟意義測試評估行為“除了消除或減少競爭,是否對被告有經濟意義”,也即,如果沒有反競爭效果,該行為就不能實現利潤最大化[18]。

盡管利潤犧牲測試與無經濟意義測試的提出僅僅適用于判斷掠奪性定價這一排他行為的違法性,但有諸多學者提出,對掠奪性定價之外的排他行為,也適用類似于阿里達-特納的框架進行分析[19]。從寬泛的意義上講,利潤犧牲測試與無經濟意義測試將排他的概念限制在除了損害競爭之外沒有任何經濟或商業意義的行為(18)參見KATZ M.Exclusionary Conduct in Multi-Sided Markets,OECD,DAF/COMP/WD(2017)28/FINAL,15 November 2017。。例如,經營者可向供應商支付款項,誘使他們拒絕與競爭對手交易,當支付的款項數額巨大,導致經營者的整體利潤為負時,行為也構成排他[18]。

無經濟意義測試與利潤犧牲測試可以作為反競爭目的的證據,例如,在Trinko案(19)參見Verizon Communications.Inc.v.Law Offices of Curtis V.Trinko,LLP,540 U.S.398,124 S.Ct.872 (2004)。中,法院指出,單方面終止一個自愿達成的(因而可能是有利可圖的)交易,表明被告愿意放棄短期利潤以達到反競爭的目的[18]。與此同時,無經濟意義測試與利潤犧牲測試也存在缺陷。這兩個測試關注的僅僅是經營者從事排他交易的內部成本與收益,而沒有考慮反壟斷法真正關心的問題——消費者是否可能遭受損害[19]。

4.提高競爭對手成本理論

提高競爭對手成本理論(Raising Rival’s Costs,RRC)由后芝加哥學派的代表人物薩洛普(Salop)教授提出。薩洛普教授將排他行為分為兩類,一類是提高競爭對手交易成本,一類是掠奪性定價。提高競爭對手成本的目的和效果是使競爭對手提高價格或減少產量,從而使被排斥的企業在當前的產量下通過將市場價格設定在其平均成本之上而獲得更多利潤[20]。搭售、拒絕交易、獨家交易等多種行為都構成提高競爭對手成本的策略[21]。提高競爭對手成本理論遵循兩步分析法:第一,行為是否不可避免地顯著增加了競爭對手的成本;如果是,則進行第二步分析,判斷經營者是否獲得了提價的權力[20]。例如,與銷售商的獨家交易可能造成競爭對手成本增加,如競爭對手需要尋找新的銷售渠道、銷售方法等,造成銷售成本增加,進而提高市場價格,從而使排他行為實施者獲取更多的市場份額,當排他行為實施者市場規模較大,被排斥的其他經營者市場力量較小,且其他經營者進入市場、擴大市場存在困難時,排他行為實施者藉此獲得了在市場中提價的權力。需要注意的是,在一些情形中,提高競爭對手成本的行為不一定是反競爭的,如正常的市場競爭行為也可能獲取較高的市場份額以使競爭對手達不到規模經濟,導致競爭對手成本增加[22]。因此,需要結合其他因素進行綜合分析。總體而言,提高競爭對手成本理論形成了對市場封鎖標準的有效補充,構成評估排他行為競爭損害的重要參考因素。在Microsoft案(20)參見 United States v.Microsoft Corp.,253 F.3d 34,58-59 (D.C.Cir.2001),cert.denied,534 U.S.952 (2001)。、Dentsply案(21)參見United States v.Dentsply Int’l.,Inc.,399 F.3d 181,191 (3d Cir.2005),cert.denied,546 U.S.1089 (2006)。等諸多案件中,法院都采用了這一分析方法。

三、我國的制度現狀與規則完善

(一)我國排他行為的反壟斷的制度現狀

在我國反壟斷法的規則框架下,排他行為既可能構成市場支配地位的濫用,也可能構成縱向壟斷協議。然而,無論是哪條進路,都并未明確競爭損害這一關鍵要件。

在濫用市場支配地位的進路下,當經營者具備市場支配地位時,排他行為可能構成對《反壟斷法》第17條的違反。第17條明確禁止掠奪性定價、拒絕交易、限定交易、搭售等4類排他行為。該條對所有的排他類型采取了相對統一的分析方法,即先分析行為的實施者是否具有市場支配地位,如果具有市場支配地位,再判斷行為是否存在正當理由(22)《反壟斷法》第17條要求排他行為“沒有正當理由”;《禁止濫用市場支配地位行為暫行規定》對每類排他行為的正當理由進行了細化。,如果沒有正當理由,則構成市場支配地位的濫用。不過,該條并未要求對“競爭損害”進行分析。

在縱向壟斷協議的進路下,無論經營者是否具備市場支配地位,當排他行為以協議方式實施時,也可能構成《反壟斷法》第14條規定的縱向壟斷協議,特別是上下游經營者之間的排他交易協議很可能構成縱向非價格壟斷協議。由于《反壟斷法》并未明確列舉縱向非價格壟斷協議,因而需要通過對第14條的兜底條款進行解釋以將其涵納(23)《禁止壟斷協議暫行規定》第13條規定,對于第7條至第12條所列情形之外的其他協議、決定或者協同行為,有證據證明排除、限制競爭的,應當認定為壟斷協議并予以禁止。該條規定或許可以為這一認定提供更直接的依據,但也沒有明文規定“縱向非價格壟斷協議”這一具體類型。。同樣地,《反壟斷法》第14條并未明示壟斷協議的認定是否應當以“競爭損害”的分析為前提。

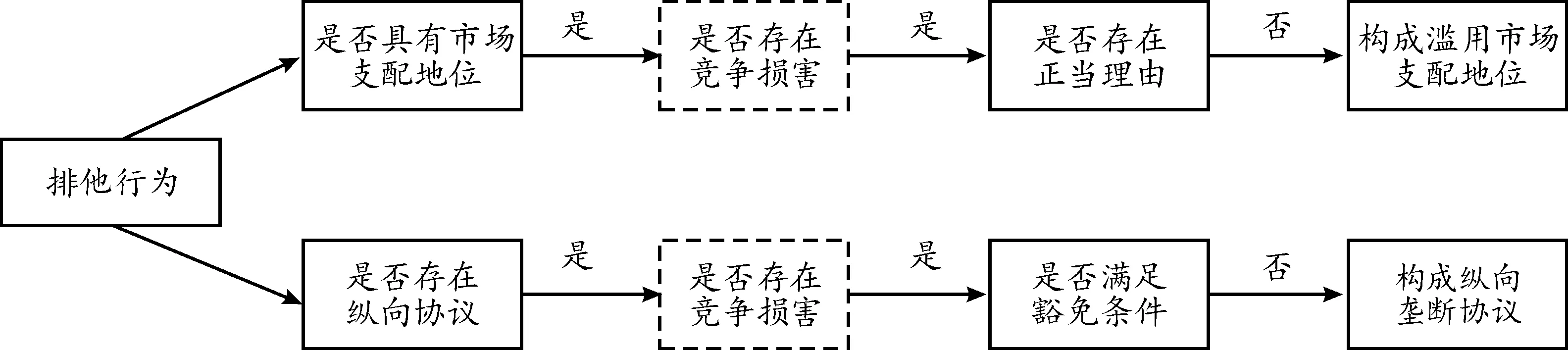

就此而言,我國對排他行為的反壟斷遵循如下的分析框架(見圖1,其中虛線代表法律規定不明確之處,實線代表現行法規則下的分析步驟)。

圖1 目前我國排他行為反壟斷的分析框架

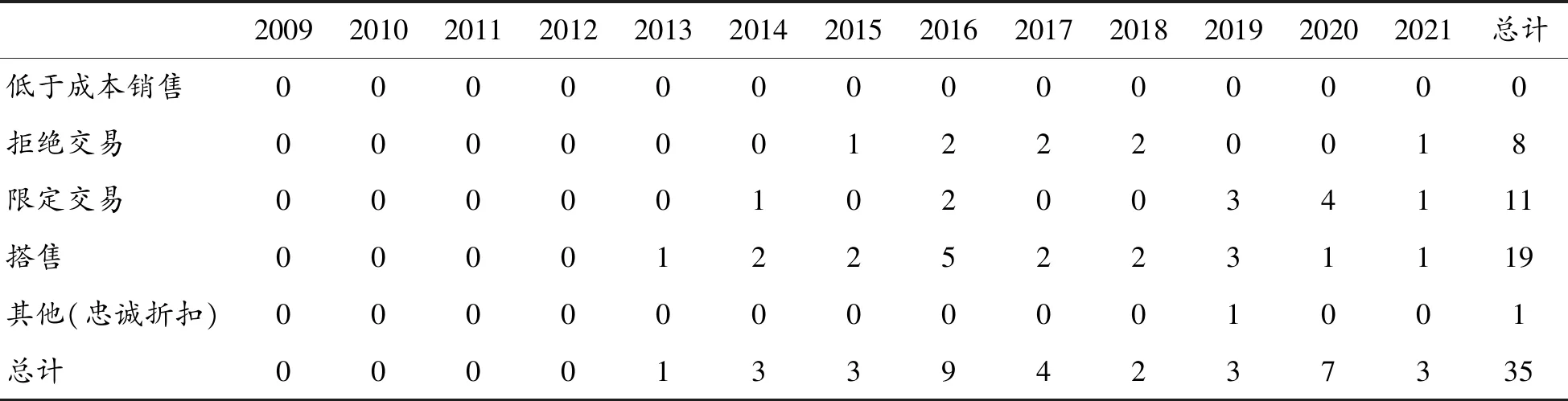

盡管立法者對“競爭損害”的態度模糊不清,但執法實踐卻不得不直面這一問題。自2009年《反壟斷法》頒布至2021年6月30日,我國反壟斷執法機構對排他行為做出行政處罰的案件共計35件,這些案件全部適用了濫用市場支配地位規則。其中,涉及拒絕交易的案件8起,涉及限定交易的案件11起,涉及搭售的案件19起,涉及忠誠折扣并適用第17條兜底條款進行查處的案件1起(見表1)。從這些公布的案例來看,排他行為在實施方式上相對比較單一,除了在利樂案(24)參見工商競爭案字〔2016〕1號。中的忠誠折扣涉及以經濟激勵的方式鼓勵交易相對人獨家交易外,其余排他行為都是通過懲罰的方式,如以拒絕提供服務等方式進行威脅,迫使交易相對人或消費者參與排他交易。從具體分析來看,反壟斷執法機關對排他行為違法性的認定,雖然大都提及了競爭損害,但競爭損害分析的論述過程相對簡單。大部分案件的競爭損害分析都采用了類似的程式化表述:第一,行為排除、限制了競爭對手參與市場競爭,損害了市場公平競爭;第二,行為限制了上/下游經營者的選擇權,增加了上/下游經營者的負擔;第三,行為最終會損害消費者利益,如損害消費者的選擇權,導致價格上漲、消費者負擔增加等。即只要經營者具有市場支配地位并符合行為要件,基本上就可以推定該行為具有前述競爭損害。

表1 我國2009—2021年排他行為反壟斷執法情況

總體而言,我國在排他行為的反壟斷法調整方面已經有了一定的規范框架和執法經驗,但具體分析尚停留在相對粗糙的階段。尤其是對于可能同時帶來競爭效率提升的排他行為,如以互利互惠等經濟激勵為基礎的交易安排,其競爭損害分析通常更為復雜,而目前的案例鮮少涉及。對排他行為違法性認定至關重要的競爭損害分析,究竟應當根據行為直接假定競爭損害,還是應當對競爭損害進行實質分析,以及具體判斷標準如何,現行的法律規則尚不夠明晰,需要進一步完善。

(二)我國排他行為的反壟斷的規則完善

1.我國應采用實質分析路徑

綜觀美國和歐盟的反壟斷執法實踐,對排他行為的反壟斷基本上遵從了對競爭損害進行實質分析的規范路徑。我國排他行為的反壟斷也應當進一步明確對競爭損害進行實質分析的路徑。這一方面是基于排他行為在造成競爭損害的同時,也可能帶來競爭效率的提升,直接假定行為的違法性可能造成對排他行為的過度執法(false positive)與執法不足(false negative);另一方面是基于我國已經存在著對排他行為的競爭損害進行分析的立法探索與執法實踐,確立對排他行為競爭損害的實質分析,存在制度上的可行性。

首先,實質分析更能兼顧對競爭效率的衡量。排他行為既有損害競爭的一面,也有可能促進競爭效率的提升。排他行為的反壟斷需要對這兩種后果進行綜合分析,從而作出判斷。

就排他行為可能損害市場競爭而言。第一,排他行為針對下游客戶實施時,可能限制競爭對手獲得下游市場,從而減少上游競爭;當排他行為針對上游供應商實施時,可能限制競爭對手獲得上游產品或服務供應,導致競爭對手產量減少,或者以更高成本獲得產品或服務供應,這些影響最終將傳導至消費者,導致產量下降或價格上漲。第二,排他行為可能對市場結構產生重大影響。如果排他行為消除了競爭對手,則會導致市場集中度的增加,增加壟斷與協同行為的可能性[23]。第三,排他行為使得合謀更容易達成,損害品牌間競爭。如果零售商通過排他交易同意只出售一個品牌,則壟斷協議參與者可以更容易地觀察到產品的銷售情況,并確定產品銷量的增加是否是因為參與者違背了合謀協議進行低價銷售而造成的。因此,排他行為可能會使得合謀更容易實施,從而損害品牌間的競爭[24]。第四,排他行為也可以直接構成對消費者選擇的限制。

排他行為也可能促進競爭效率。以供應商與經銷商之間的獨家交易為例,首先,獨家交易可以提升經銷商的忠誠度,如果一個經銷商(或零售商)只經營一個品牌,那么這個經銷商將有更大的動力來確保該品牌獲得成功。同樣,它鼓勵供應商在培訓、營銷等方面為經銷商提供專門的投資(25)參見 FTC v.Sinclair Ref.Co.,261 U.S.463,475-76 (1923)。。第二,抑制搭便車。獨家交易抑制了經銷商利用特定供應商的投資支持其他品牌,從而鼓勵了供應商對特定經銷商的投資(26)參見 Ryko Mfg.Co.v.Eden Servs.,823 F.2d 1215,1234 & n.17 (8th Cir.1987); Beltone Elecs.Corp.,100 F.T.C.68,181 (1982); Roland Mach.Co.v.Dresser Indus.,Inc.,749 F.2d 380,395 (7th Cir.1984)。。第三,保證質量,防止冒充。獨家交易要求經銷商只能銷售供應商的品牌,可以有效防止經銷商用劣質產品冒充供應商的產品,有助于確保產品質量(27)參見 Sinclair,261 U.S.at 473-74; Pick Mfg.Co.v.General Motors Corp.,80 F.2d 641,643-44 (7th Cir.1935)。。第四,有助于實現規模經濟。獨家交易確保了供應商的銷售量,有助于銷售商達到實現規模經濟所需要的產量(28)參見 Sewell Plastics,Inc.v.Coca-Cola Co.,720 F.Supp.1196,1207-12 (W.D.N.C.1989),aff’d on opinion below,912 F.2d 463 (4th Cir.1990)。。第五,誘導競爭性投標。經營者通常通過向獲勝者提供獨家交易的獎勵來誘導競爭性投標[19]。

因此,單純對排他行為的競爭損害進行形式分析,可能并不足以衡量排他行為的總體效果。采取實質分析路徑,可以避免對那些可能提升競爭效率的排他行為造成誤傷。同時,采用實質分析,也可以避免由于分析工具缺失導致的執法類型單一,避免在執法中遺漏那些需要對凈損害進行分析的復雜案件。

其次,我國目前具備實質分析的制度基礎。不論在立法層面,還是在具體的執法實踐中,我國都進行了相關探索,這為實質分析方法的實施奠定了制度基礎。

在立法層面,盡管《反壟斷法》沒有明文要求對排他行為的競爭損害進行實質分析,但是相關立法中的“正當理由豁免”規則往往內含了這一要求。例如,《反壟斷法》第15條規定了壟斷協議的正當理由豁免,其中提高產品質量、降低成本、增進效率等情形事實上就涉及到了競爭損害分析。此外,國家市場監督管理總局2019年頒布的《禁止濫用市場支配地位行為暫行規定》和《禁止壟斷協議暫行規定》也部分地關注到了競爭損害分析。盡管這兩部法律文件效力位階較低,但仍然體現了我國在這方面的制度探索。就濫用市場支配地位而言,《禁止濫用市場支配地位行為暫行規定》第15~19條對每類濫用行為的正當理由進行了細化,并于第20條規定所有濫用行為的“正當理由”認定還應當考慮“行為是否能夠使交易相對人或者消費者獲益”,這體現了對競爭后果進行實質分析的思路。就縱向壟斷協議而言,《禁止壟斷協議暫行規定》第13條進一步將縱向非價格壟斷協議納入反壟斷法的調整范疇,同時也進一步明確了縱向非價格壟斷協議的認定規則。其一,該條規定,對于“橫向壟斷協議、縱向價格壟斷協議之外”的其他協議、決定或者協同行為,有證據證明排除、限制競爭的,應當認定為壟斷協議并予以禁止。從中可以推斷出,縱向非價格壟斷協議,也屬于反壟斷法所規定的壟斷協議的范疇。其二,該條還更進一步要求執法機關在判斷是否構成壟斷協議時,需要考慮對市場進入、技術進步,對商品價格、數量、質量,以及對消費者、其他經營者等方面的影響,這事實上也涉及到對競爭損害的實質分析。

在具體的執法實踐中,我國也存在對行為的競爭損害進行實質分析的探索。例如,在天貓案(29)參見國市監處〔2021〕28號。、伊士曼案(30)參見滬市監案處字〔2019〕第000201710047號。等案件中,執法機構在對限定交易進行分析時,增加了“競爭損害分析”這一環節,即在行為認定、市場支配地位認定、正當理由分析之外,還對行為造成的競爭損害后果進行了詳細分析。而在利樂案(31)參見工商競爭案字〔2016〕1 號。、新興精英醫藥案(32)參見鄂工商處字〔2017〕201號。等案件中,執法機構將市場競爭損害與正當理由豁免合并進行分析時,也考慮了排他行為造成的競爭損害后果。這些立法嘗試與執法實踐都體現了反壟斷法對競爭損害進行實質分析的探索。

因此,在我國,對排他行為的競爭損害進行實質分析存在一定的制度基礎,應當在規則層面對其予以進一步明確。亦即,在對排他行為進行分析時,無論是適用濫用市場支配地位規則,還是適用縱向壟斷協議規則,都應該確立對行為的競爭損害進行實質分析的規則。

2.我國排他行為競爭損害分析的具體方法

對排他行為的競爭損害分析,應當同時考慮其行為可能帶來的競爭損害與競爭效率,在對二者進行權衡的基礎上判斷行為的凈競爭損害。在具體判斷標準上,我國目前尚處于具體方法的探索階段,大部分案件的競爭損害分析都較為粗疏,論述過程也都較為程式化,基本上可以根據行為直接推導出競爭損害后果,對競爭損害后果的論述主要涉及3點,即排除、限制競爭對手參與市場競爭,限制上下游經營者的選擇權,損害消費者福利。僅在個別案件中,反壟斷執法機關對競爭損害分析方法進行了更精細的探索。如在伊士曼案(33)參見滬市監案處字〔2019〕第000201710047號。、利樂案(34)參見工商競爭案字〔2016〕1 號。中,上海市市場監督管理局對限定交易的分析采取了市場封鎖的標準。

事實上,排他行為排除、限制競爭對手參與市場競爭,限制上下游經營者的選擇權,最終都會傳導至消費者,造成對消費者利益的損害。即使排他行為可能帶來競爭效率的提升,該效率的提升也最終體現為對消費者利益的影響,因此排他行為的競爭損害分析應當以消費者福利測試為主導,當對消費者造成的損害大于收益時,則構成對反壟斷法的違反。

此外,其他分析方法如市場封鎖標準、利潤犧牲測試、無經濟意義測試、同等效率競爭者測試、提高競爭對手交易成本理論等,雖然難以作為單獨的分析標準,但可以從不同層面為消費者福利分析提供工具支持。具體而言,在適用市場封鎖標準時,市場封鎖的比例越高、時間越長,對消費者福利可能造成的損害越大;在適用利潤犧牲測試與無經濟意義測試時,當經營者的行為符合經濟理性,例如,交易的安排是為了實現互利共贏,而非以犧牲利潤為代價排除競爭時,其對消費者福利造成的損害通常較小;在適用同等效率競爭者測試時,如果具有同等效率的或者更有效率的競爭者可以在爭議行為存在的情形下有效競爭,則行為對消費者的損害通常較小;在適用提高競爭對手的交易成本測試時,如果通過限制競爭對手獲取市場或者原料,從而導致競爭對手交易成本增加,并提高價格,通常可能會造成對消費者福利的損害。

四、結論

我國排他行為的反壟斷,存在濫用市場支配地位、縱向壟斷協議兩條規范進路。然而,不論在哪種規范進路下,對排他行為的競爭損害是否進行實質分析,以及競爭損害分析的具體方法,現行規則都較為模糊。對此,歐盟和美國等比較法經驗可資借鑒。鑒于排他行為可能兼有促進效率提升的經濟特性,以及我國目前的立法探索與執法實踐情況,我國也應當進一步確立對排他行為的競爭損害進行實質分析的規則。關于競爭損害的具體分析方法,應當將競爭效率的分析納入到競爭損害分析中,分析行為的凈競爭損害。在判斷標準上確立以消費者福利測試分析為主,以市場封鎖標準、同等效率競爭者測試、無經濟意義測試、提高競爭對手交易成本測試等為輔的判斷方法。