助產專業學生人文關懷能力現狀及影響因素的研究

蘇 迅,魏芳娜,許榕桓,王 佳

(沈陽醫學院護理學院,遼寧 沈陽 110031)

隨著國內社會經濟發展,“二胎”政策的開放,越來越多的孕產婦希望能夠享受優質的助產護理服務。由此,助產士不僅要具備過硬的助產技術,還要具備較高的人文關懷能力[1-2]。有大量研究顯示[3],分娩前、產時和分娩后開展人文關懷,可以有效改善分娩體驗,減少不必要的醫療干預,降低分娩風險。因此,人文關懷能力是助產人員必須具備的能力之一。目前,針對護理專業學生人文關懷能力的調查較多,但對于助產專業學生的人文關懷能力的報道較少,本文對我校助產專業學生的人文關懷能力進行調查,旨在為助產專業人文關懷的教育和教學改革提供參考。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選擇我校護理學院2018級、2019級、2020級助產專業(本科及高職)共342名學生作為研究對象,本次調查自愿參與。

1.2 研究工具

1.2.1 一般資料及課程相關調查問卷 本問卷在查閱文獻基礎上由研究者自行編制,包括性別、年級、是否學生干部、是否獨生子女、與身邊人的關系等。

1.2.2 學生人文關懷能力量表因目前關于助產人文關懷品質的研究較少,尚未形成權威性的測評工具,助產專業作為護理專業的一個分支,在學生培養方面存在共同之處。因此,采用黃弋冰[4]編制的護理專業學生人文關懷能力量表,包括 45個條目,共8個維度,即灌輸信念和希望、健康教育、形成人道利他價值觀、科學解決健康問題、協助滿足基本需要、提供良好環境、促進情感交流、幫助解決困難。每個條目采用Likert 5級計分法,正向條目從“完全符合”到“完全不符合”分別計4~0分,反向條目從“完全符合”到“完全不符合”分別計0~4分。量表總分為180分,分值越高說明人文關懷能力越好。總Cronbach’s α系數為 0.904,各維度 Cronbach’s α 系數為 0.639~0.842,內容效度系數為2.300,調查方法0.960,分半信度系數為0.925,重測信度系數為0.824,顯示該量表具有良好的信度、效度。

采用問卷調查的方法,研究者統一解釋說明調查目的及問卷填寫要求,學生匿名填寫,填寫完畢后提交問卷。本次研究實際發放問卷342份,回收有效問卷328份,有效率95.9%。

1.2.3 統計方法 所有數據經SPSS17.0統計軟件進行統計分析,數據處理的過程中,以學生的基本情況、專業思想狀況、學校課程設置等為自變量,以助產專業學生的人文關懷能力評分的均值作為應變量進行方差分析和多元逐步回歸分析。

2 結果

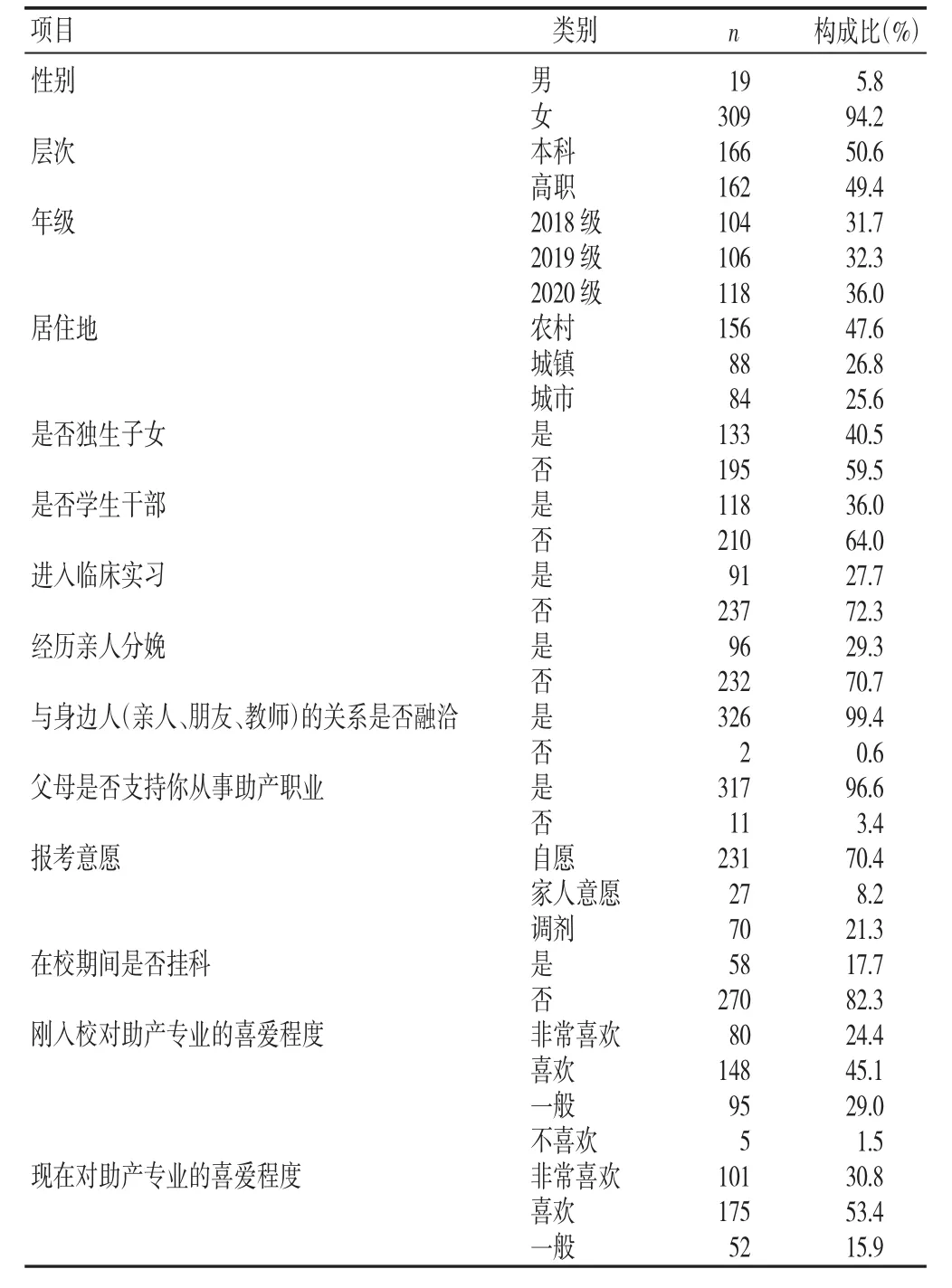

2.1 被調查學生的基本情況(見表1)

表1 調查對象的基本情況(n=328)

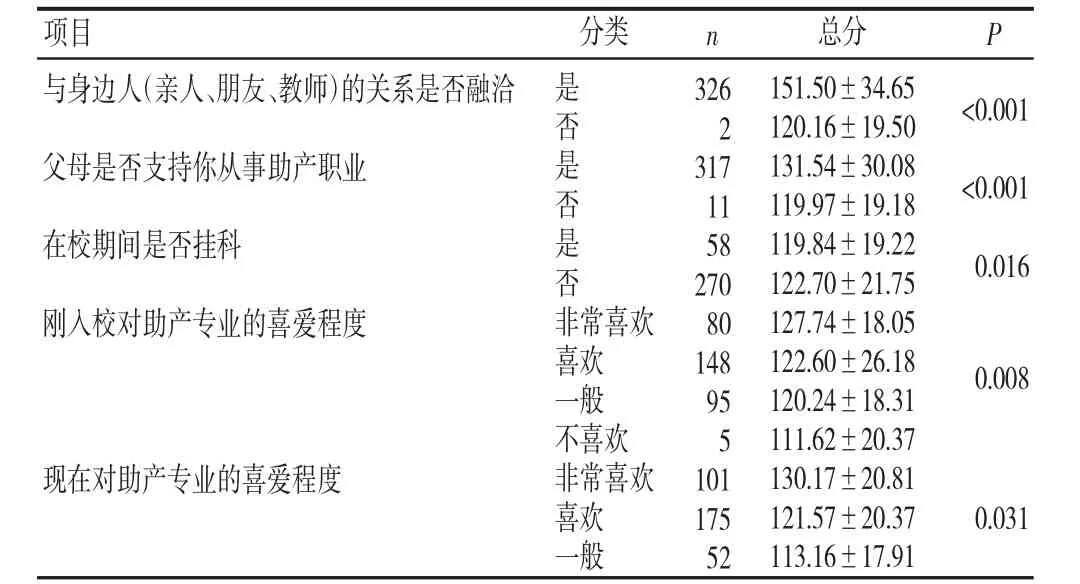

2.2 人文關懷能力影響因素的單因素分析

調查發現,助產專業學生人文關懷能力總分為(120.35±19.69)分,同時對助產專業學生人文關懷能力的影響因素進行方差分析(F檢驗),發現助產專業學生與身邊人的關系是否融洽、父母是否支持你從事助產職業、在校期間是否掛科及剛入校與現在對助產專業的喜愛程度這幾個方面對于助產學生人文關懷能力存在影響(P<0.05),見表2。

表2 助產專業學生人文關懷能力影響因素的單因素分析(±s,分)

表2 助產專業學生人文關懷能力影響因素的單因素分析(±s,分)

項目 分類n 總分P與身邊人(親人、朋友、教師)的關系是否融洽 <0.001父母是否支持你從事助產職業在校期間是否掛科是否是否是否<0.001 0.016剛入校對助產專業的喜愛程度0.008現在對助產專業的喜愛程度非常喜歡喜歡一般不喜歡非常喜歡喜歡一般326 2 317 11 58 270 80 148 95 5 101 175 52 151.50±34.65 120.16±19.50 131.54±30.08 119.97±19.18 119.84±19.22 122.70±21.75 127.74±18.05 122.60±26.18 120.24±18.31 111.62±20.37 130.17±20.81 121.57±20.37 113.16±17.91 0.031

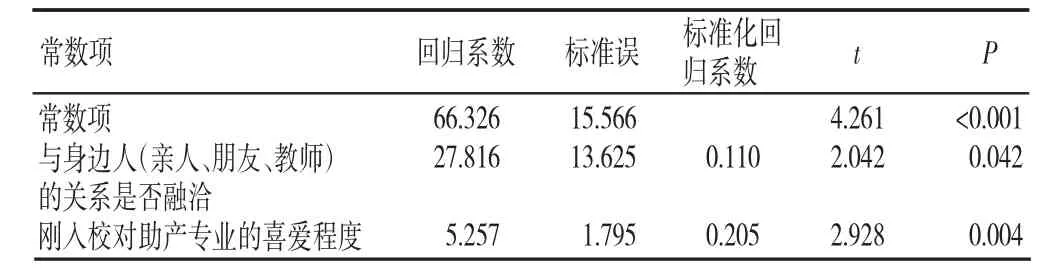

2.3 人文關懷能力影響因素的多元逐步回歸分析(見表3)

表3 多元逐步回歸分析

3 討論

3.1 助產專業學生人文關懷能力有待提高

本研究結果顯示,助產專業學生人文關懷能力總分為(120.35±19.69)分,與馬歡等[5]的研究結果一致。一方面可能因為我校注重理論知識的學習,忽視了人文教育,從而導致學生的人文關懷能力不高。我校開設的社會人文課程包括護理禮儀、護理心理學、護理倫理,其學時分別為36學時、32學時、26學時,并沒有針對助產專業開設特色的人文課程。另一方面有研究表明,人文關懷理念的形成屬于意識范疇,必須經過長期的臨床實踐積累才得以養成[6],分值較低可能與有臨床經驗的學生較少有關。目前助產專業還是在護理專業下的二級學科,往往延續護理學的臨床實踐要求,而婦科、產科等相關科室實習周數較少,沒有突出助產專業實踐的特點,而且實踐課往往人數較多,動手機會較少,助產專業學生與患者不能產生共情。因此,不僅要讓學生了解、掌握一定的人文社會科學知識,更重要的是讓學生將其運用于臨床實踐,把人文知識的體驗內化為自身的人文精神,上升為對患者自覺的人文關懷。

3.2 助產專業學生人文關懷能力的影響因素分析

3.2.1 與身邊人的關系 本研究結果顯示,與親人、教師、朋友關系越融洽的學生得分越高,與相關研究結果一致[7-9]。人文關懷能力是一種內化品質,人文關懷具有模仿性,良好人文關懷素養的形成與家庭環境有著密切聯系,Watson[10]曾指出,關懷和愛能夠產生更多的關懷和愛,會產生潛移默化的效果。各院校要注重營造良好的校園環境,開展豐富多彩的校園活動,培養學生的交際能力,做到同伴間相互幫助,在校園內營造良好的班級氛圍、和諧的寢室氛圍,使學生感受到關懷所獲得的成就感、滿足感和使命感。教師在教學時應增加互動環節,在課下多關心關懷學生的生活,及時幫助其解決困難,尤其是離家較遠的學生,讓他們在學校感受到溫暖。

3.2.2 對專業的喜愛 本研究結果顯示,剛入校時對助產專業喜歡程度越高的學生人文關懷能力得分越高,這與馬榮華等[11]的研究結果一致。由于本專業全國招生少,多數學生對其了解不充分,部分家長不支持其選擇此專業,學生認為就業前景不清晰,故剛入學時對助產專業非常喜歡的人數并不多。經過對助產專業課程的學習,僅有14.7%的學生增加了對助產專業的喜愛程度。各院校要注重入學教育,幫助學生深入了解所報專業,可以請醫院資深助產士講臨床故事,提高學生對專業的認知,讓家長和學生充分了解助產專業的就業前景和工作意義,提升使命感。

4 結語

本研究表明,助產專業學生的人文關懷能力還有提升空間,影響助產專業學生人文關懷能力的主要因素是與身邊人(親人、朋友、教師)的關系是否融洽、剛入校對助產專業的喜愛程度。本研究還存在一定的不足,如樣本量中男生較少、只調查研究了本校的助產專業學生情況等,后期會擴大研究范圍,增加男生樣本量。建議各院校營造人文教學環境時應從多維度考慮,如在走廊中展示南丁格爾獲得者的相關信息、建造南丁格爾雕塑以及充滿人性化的實訓基地等,為學生感受人文關懷氛圍提供客觀條件。同時增設助產相關人文關懷課程,如產前、產時、產后心理護理,母嬰保健等相關知識。在助產教育中加強與醫院的緊密聯系,提早讓學生接觸臨床,開展小組實踐的模式,同時帶教教師也要將人文關懷理念貫徹到實踐的始終,提升學生的人文關懷能力,滿足當代助產教育的需求,為培養優秀的助產人才提供保障。