可持續發展園林景觀設計研究

張順

摘要:園林景觀作為人類生活、生產與游憩的重要環境,在這3個維度上發揮著多樣的景觀功能。同時,這三者之間是相互影響、相互制約、不可分割的,只有促進生態、生產、生活3個要素的均衡發展,才能有效提升園林景觀的綜合效益,實現可持續發展目標。本文從生態、生產、生活3個角度對可持續園林景觀設計進行探索,通過多學科知識的整合與梳理,歸納了以場地需求為目標的生態性園林景觀設計方法,以可持續的經濟效益為目標的生產性園林景觀設計方法,以滿足人類身心需求為目標的生活性園林景觀設計方法,形成了基于“三生”理念的園林景觀設計的策略方法。

關鍵詞:可持續發展 園林景觀 三生 設計方法

人類生活正在快速變化與發展的時期。科學技術的飛速發展,在更高層次上促進了人類社會發展。同時,人類主動作用于生態系統的力度大大加強,全球性的人口、資源與發展的關系問題日益突出,在一定程度上威脅著人類福祉與后代發展。在這樣的背景下,人類試圖尋找新的道路,可持續發展戰略逐漸成為各國的共識[1]。

在可持續發展的理念下,園林景觀設計也正面臨機遇與挑戰。近年來,園林領域的相關專家也對這一理念進行了較多研究與實踐,生態設計、綠色設計、低成本設計、節約型設計等設計方法逐漸出現在園林領域的視野中,雖然目前無法斷定它們是否真的能在營建過程中解決各類矛盾與沖突,但可以確定的是,面對新的發展需求,園林景觀行業已脫離了傳統的注重形式美、外表美的模式,現已朝著更為關注園林生態系統的健康可持續發展的方向前進。以可持續發展為目標的園林景觀設計是從宏觀的層面出發,在國家文件、政策的引導下,實現環境、經濟、社會的長效平衡的途徑[2]。因此,在相關政策的引導下,對已有的設計方法進行總結分析與補充拓展,不斷尋求新的思路和方法,探索新的設計模式指導景觀設計,促進可持續發展目標的實現,是作為園林行業從業人員應盡的責任與義務。

1“三生”理念

“三生”理念中的“三生”即生活、生產和生態,這一說法最初可追溯到黨的十八大報告中,之后又在十八屆三中全會上進行了解釋與擴充。報告中指出國土生態、生產、生活空間的發展目標,即促進生產空間的高效性、改善生活空間的宜居性、提高生態空間的宜人性[3],其最終目標是實現可持續、生態、低碳和綠色發展。這一理念最初為解決土地空間規劃而提出,期望重視土地生態功能的重要性,統籌生產、生活和生態用地空間,將三者協調發展提高到國家發展戰略的新高度。在“鄉村振興”的政策背景下,政府為解決“三農”問題,提出從“三生”角度對鄉村景觀進行合理的規劃設計,對鄉村的“三生”空間進行規劃與景觀設計,以實現鄉村“三生”融合的可持續發展。因此,可持續發展也是以“三生”空間為基底的可持續發展,生態、生產、生活空間的合理規劃對城、鎮、鄉的各方面發展都具有指導意義。

2“三生”理念與可持續園林景觀的內在聯系

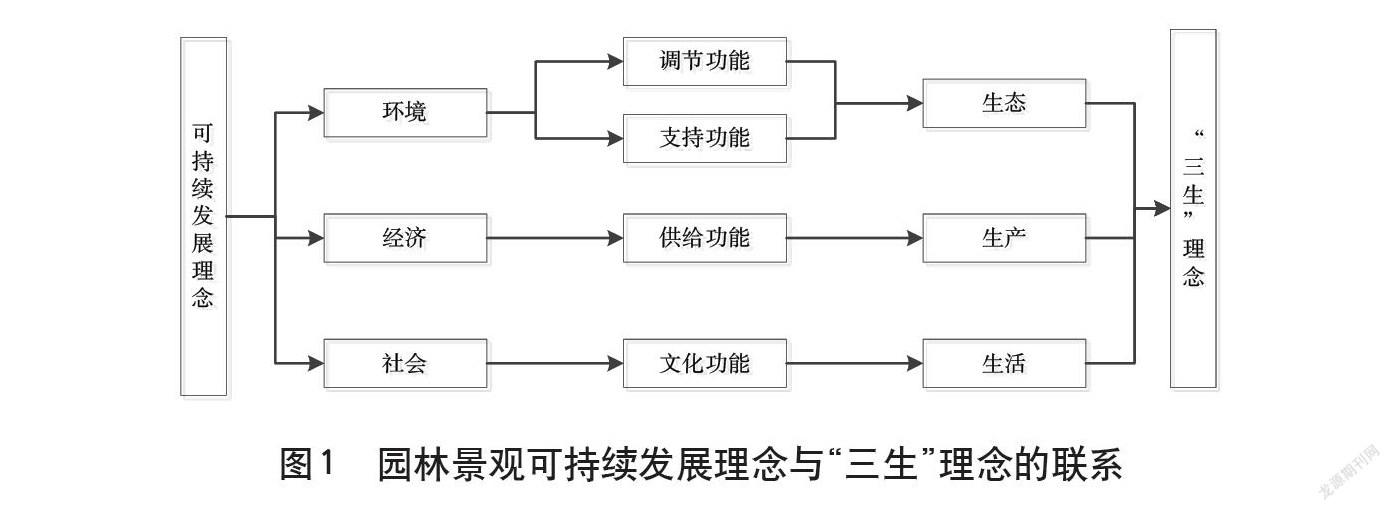

可持續園林景觀包含兩方面內涵,即滿足人類社會合理要求的能力和生態環境自我維持與更新的能力。提供新的生態系統服務功能與保護已有的生態系統服務功能是可持續園林設計的重要基礎,這也使得可持續設計的環境、經濟、社會的目標更加明確。近年來,隨著可持續發展研究的深入,人們日益意識到人類社會的可持續發展從根本上取決于生態系統及其服務的可持續性,生態系統服務的概念可視為自然經濟與景觀功能研究的進一步發展[4]。

從“三生”理念出發,生態、生產、生活是園林景觀的三個視角,三者之間相互聯系、相互支撐。生態是基礎,園林景觀是自然生態系統的載體,是由自然環境、動植物、微生物所共同組成的多級結構復合體,生態屬性賦予了園林景觀嶄新的思維角度,展現出新興的設計手法。生產是園林景觀的重要特征,一方面,園林景觀中的生產是歷經千年的農業文明的產物,是蘊含生命、文化內涵深厚、能可持續發展及具有物質產出的類型,是人類對自然的改造升級及對自然資源的生產再加工;另一方面,園林景觀的生產也包括提供空間資源(生產、生活、生態空間)、提供環境資源(水源、土壤等),保持資源的輸出與循環,轉換為經濟效益,拉動社會經濟發展。園林景觀中生產要素的內涵豐富、呈現的形式各式各樣;生活則是園林景觀中的重要內容,園林景觀是為人民服務的公共場所,是人們進行休閑、娛樂、教育、思考、修養等活動的重要載體,提供了人們休閑健身、體驗文化的去處。因此,根據園林功能內涵來看,生態系統服務中供給、調節、支持、文化4個類型的服務功能與“三生”理念中3個要素可進行相互對應,如圖1所示。

3 基于“三生”理念的可持續園林景觀設計策略

3.1 生態性園林景觀設計方法

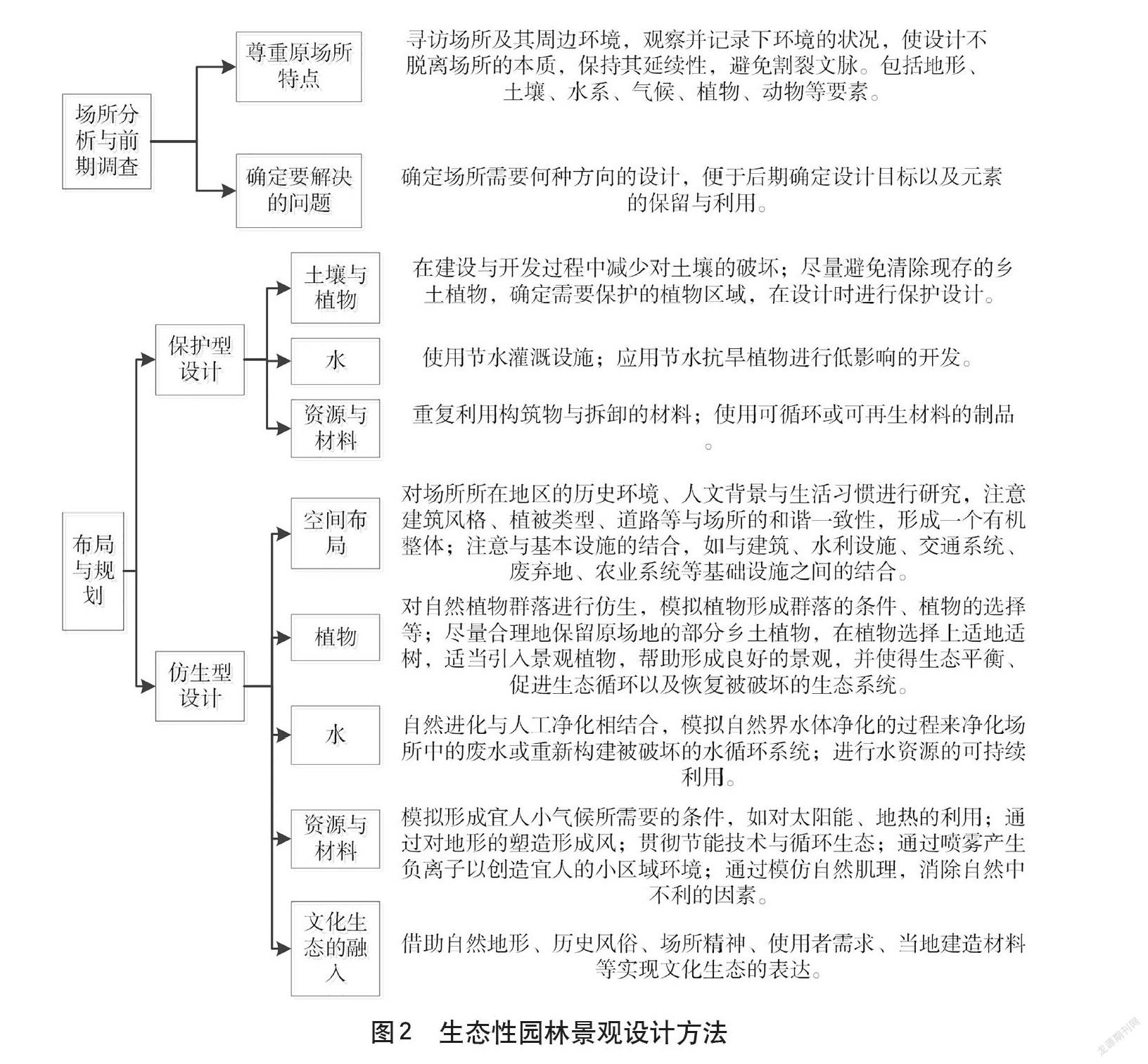

生態性園林景觀設計可以概括為保護型設計和仿生型設計。

3.1.1 保護型設計

保護型設計是西方景觀生態設計思想的主要體現,常應用于生態環境較好并需要維護的區域,或是具有保護意義的區域,如有歷史文化價值的遺址等。保護型設計適用大多園林環境,主要通過對場所的生態因子和生態關系進行分析,采取措施減少人類活動對自然的破壞,以此維持良好的生態系統。在發展過程中,保護型設計包括了多方面的內容,如生物多樣性保護、景觀資源保護、歷史遺跡保護等,其中保護物種、保護物種所需空間、保護支持物種的自然環境尤為重要[5]。

3.1.2 仿生型設計

仿生型設計不同于傳統的生態設計,是以模仿自然生境而形成的設計方法。自然界是人類生存、生產、發展的基礎,自古開始,人們就敬畏大自然,并向其學習與尋求靈感。自然生態系統具有許多值得借鑒的地方,更是實現未來可持續發展的途徑。本文提出的仿生型設計的主要理念是從形式與內涵上都學習、模仿自然,立足于將自然的特征、形式等進行合理創新、改進后引入園林的半人工環境。生態性園林景觀設計方法如圖2所示。

3.2 生產性園林最觀設計方法

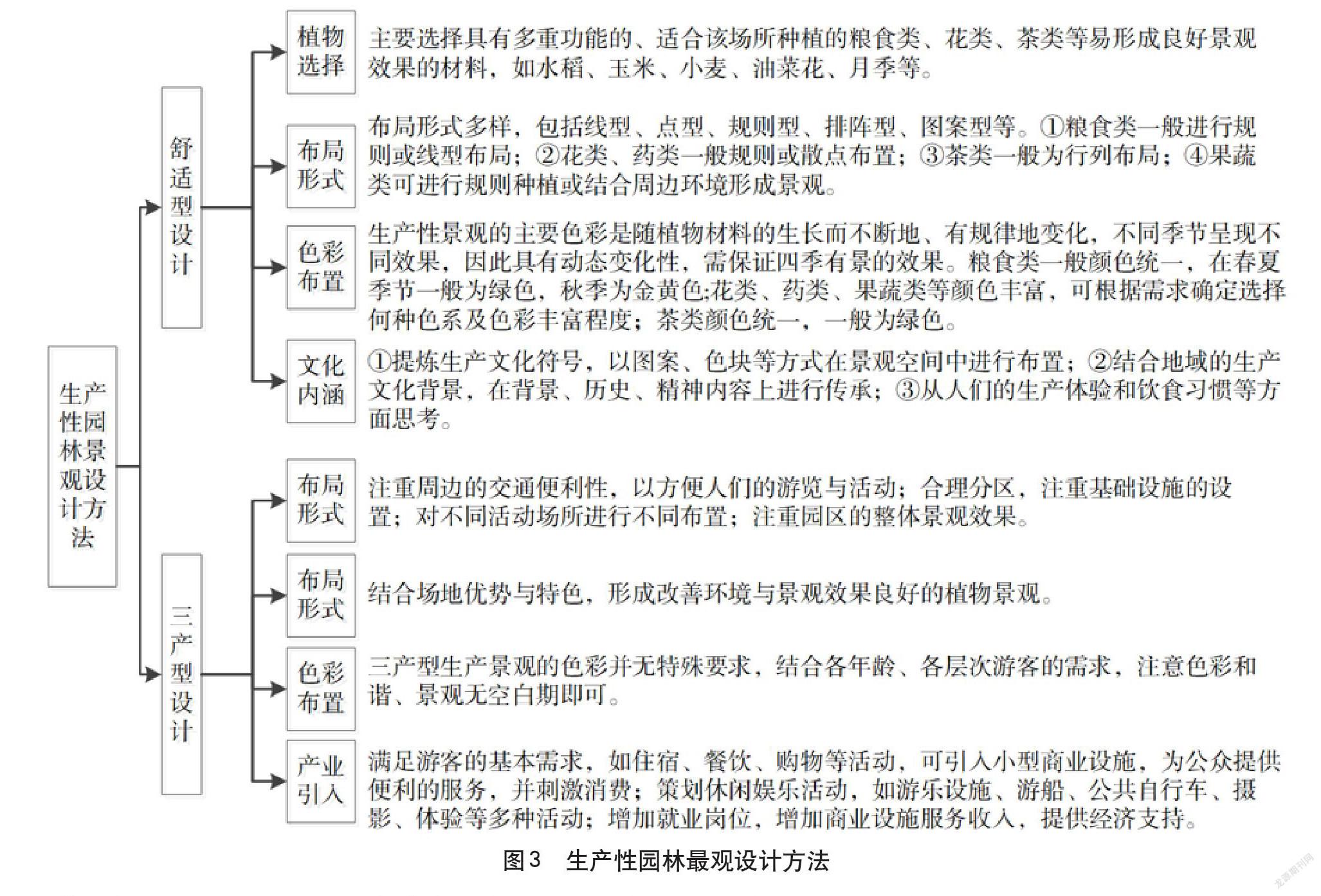

生產性園林景觀設計可以概括為種植型設計和三產型設計。

3.2.1 種植型設計

種植型生產性景觀是以作物種植而形成的具有物質輸出并伴有經濟收入的景觀類型,并體現出審美性、體驗性、經濟性、文化性等多種特性,這類型景觀主要應用于公園綠地、居住區、屋頂花園、鄉村區域等各類型場所[6]。

3.2.2 三產型設計

三產型生產性園林景觀,是以園林相關企業與第三產業的發展來帶動地方經濟發展的類型,這些以經濟效益為主要目的產業形式有效應用了園林景觀的經濟價值。場地可通過因地制宜,結合自然資源與地方產業進行整合與開發,充分利用耕、林、牧、漁等要素,形成景觀良好的風景區或休閑文化游覽地。生產性園林景觀設計方法如圖3所示。

3.3 生活性園林景觀設計方法

生活性園林景觀設計可以概括為舒適型設計和文化型設計。

3.3.1 舒適型設計

此舒適型設計首要保證的是場所的安全性與基礎設施的完善性,即滿足使用者的生理需求和安全需求;另外,園林空間的設計應遵循人體工學與環境心理學的要求,為人們提供不同類型的交往空間,如公共、半公共、半私密、私密等不同類型,為社交需求與獨處需求創造條件。

3.3.2 文化型設計

文化型園林景觀內涵豐富,可向使用者傳達場所的故事,與使用者建立精神上的溝通,滿足人們心理上更高層次的需求。另外,表達地域性歷史人文特點的場所更容易給人們帶來主人翁意識,對園林的長期使用、保護、管理都有重要意義。生活性園林景觀設計方法如圖4所示。

4結語

生態可持續、社會可持續、經濟可持續是進行可持續設計的3個主要方向,也是實現可持續目標的重要途徑,因此可持續設計是在這3個方向的基礎上產生的,并非單因子,而是多因子、多方面,綜合看待問題,設計不應放棄其中的每一方面。在“三生”理論視野下,這3個方向的設計方法并非相互獨立,可持續園林景觀設計應處理好生態、生產、生活3個系統之間的關系。

參考文獻

[1]郭靖.*風景園林共生設計理論體系研究[D].杭州:浙江大學,2021.

[2]張盼盼.現代城市園林植物景觀藝術設計研究[J].植物學報,2021,56(5):646-647.

[3]韓耀嬋.無錫自然山水園林設計特色研究[D].無錫:江南大學,2021.

[4]古新.基于不同景觀要素的風景園林設計思路——評《風景園林設計要素》[J].世界林業研究,2021,34(4):130.

[5]林開泰,闕晨曦,董建文.中國大陸風景園林教育的可持續發展——中美風景園林教育探討[J].中國園林,2017,33(4):54-57.

[6]陳曦.視覺傳達設計在園林景觀設計中的運用[J].環境工程,2021,39(6):274.