融合與深植:核心素養視域下初中歷史實踐活動項目化實踐

蕭樂春

【摘要】項目化學習起源于美國,以構建主義理論為指導,是一種通過項目式計劃于完成項目任務的新型教學模式。隨著我國課程改革的推進,項目式學習突破傳統教育的限制,其優勢逐步凸顯,成為現代化教育模式之一。在滲透歷史學科核心素養如何開展項目化學習是一項重大挑戰,在深植學科核心素養的過程中,有賴科學合理的教學活動的融合和實踐。

【關鍵詞】項目化;學科核心素養;初中歷史實踐活動;融合;深植

義務教育階段的歷史課程具有培養學生必備的歷史素養和人文素養的教育功能,是“立德樹人”教育目標的重要體現,開展實踐活動課程是深植學科核心素養過程,有賴于科學合理的教學活動的融合和實踐。

一、融合的價值——項目化融合的思維運用于初中歷史實踐活動的價值

(一)項目化融合學習符合初中歷史實踐活動開展的基本要求

明朝思想家王陽明提出“敏于知,健于行,知行合一”,強調把“所知”靈活變通應用于實踐上。項目化活動滿足學科融合發展的需要,把知識融入到實踐課程中,以達到涵養學科素養的目標。初中歷史實踐活動的開展是歷史教學由理論走向實踐的具體化過程,實現知行合一,學以致用。

(二)項目化融合思維是開展初中歷史實踐活動的內在動力和保障

初中歷史實踐活動要求較強的動手能力,有別于傳統型的講授課。從學生而言,通過項目化任務驅動,最大限度調動學生的主觀能性,進行深入持續的探究,形成對核心知識和培養學科關鍵能力。從教師而言,需要突破傳統教育模式,滲透項目化融合思維。因此,項目化融合思維本著學生主體性原則,教師利用任務驅動方式,最大限度調動每個學生的參與的熱情與動力,是活動得以順利實施的內在動力和保障。

(三)項目化融合思維是初中歷史實踐活動中學科素養培養的重要支撐

項目化融合思維是開展初中歷史教學的創新教學模式之一,對培養學科核心素養有重要的推動支撐作用。歷史學科“五大核心素養”的培育過程就是一個融合形成的過程。項目化融合思維能夠更有效提高學習的自主性、思維性、創新性和實踐性,讓學生體驗歷史實踐活動的趣味性,并通過實踐活動提升了素養。

二、融合模式——項目化融合思維活化初中歷史實踐活動的學習模式

筆者以教學實踐過程中的案例,淺析項目化融合思維下初中歷史實踐活動的學習模式。

(一)部編教材下融合實踐活動

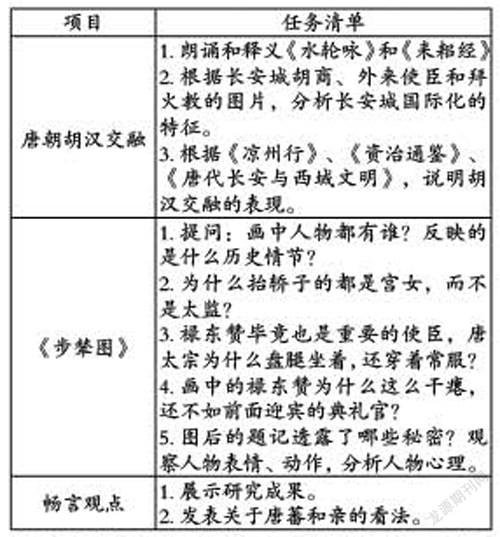

根據部編七年級下第一單元第3課《盛唐氣象》的內容,設置項目式的任務清單,觀察分析《步輦圖》,設置遞進式提問,以質疑、釋疑、存疑,可從經濟、民族關系以及文學藝術等多角度感受大唐的時代特色。以下為《盛唐氣象下的<步輦圖>》項目化任務清單:

通過設置情景,從文學角度對詩詞進行釋義,從地理的角度分析長安城的國際化的特征,從而了解《步輦圖》的背景——盛唐氣象中的民族融合。通過項目化任務驅動,設疑、解問,形成盛唐下的民族交融的相關看法,鍛煉學生的史料實證的能力和增強學生對中華文明的認同感,以達深植學科素養的目標。

(二)課外實踐活動融合活化

部編版教材每冊教材均設一節《歷史活動課》,感受“我們就生活在歷史中,歷史離我們很近,我們是可以感受到歷史演進的脈搏,……發現‘歷史就在身邊”。如:七年級下第22課《活動課:中國傳統節的起源》,以“探索中國傳統節日”為題,重新整合教材內容,以認識中國傳統節日凝結著中華民族的民族精神和民族情感為課程立意,在歷史核心素養指導下介紹中國傳統節日和文化,結合鄉土文化特色及學生興趣激發點,設置課外實踐活動:

活動設計1:感受傳統節日氣息,熱鬧節日猜謎語。

以詩歌、言語、打油詩等作為了解傳統節日的謎面,通過熱鬧的猜謎語活動,了解我國的部分傳統節日習俗和文化。

活動設計2:傳承與突破,不變的中國情。

觀看視頻:短視頻1:《35年前老廣如何過春節》、短視頻2:《2021春晚中的廣東元素》、聆聽歌曲:張杰《親戚》

對比過去和現今的節日文化,感受節日傳統并融合現代生活的氣息。

活動設計3:歌曲創作:《我的節日——中國節》

要求:選取一個中國傳統文化節日,根據你對節日的觀察和了解,說說你的歌曲創作的靈感和思路,以傳達中國傳統節日中的民族精神內涵。

通過課堂至課外活動的實踐活動延伸,學生能認識到中華民族的民族精神和民族情感,從筆紙上知識到實踐深化理解,深植活化民族的文化血脈和思想精華。

(三)社會熱點延伸成為融合活化實踐活動

在歷史實踐活動課程中,搭建歷史實踐活動課程的總框架,以社會熱點開展研究性學習,使歷史實踐活動內容開展具有系統性、層次性、豐富性,形成三大活動、四大主題,增強活動過程的可操作性。

三大活動:為了深入強化實踐能力,走進鄉賢、走進遺跡、走進社區,通過實踐活動在一定程度上可以彌補學科課程的不足,是對傳統學科課程的形式變革,把學科課程與活動課程有機結合,讓學生置身于真實的生活環境或問題情境之中,鍛煉學生的動手能力,增長學生的學識,開闊其視野,實現多學科知識的整合,提高學生自覺探索、主動學習的積極性。

四大主題:以人物、科技、文化、社會熱點開展研究性學習,使研究內容有系統性、層次性、豐富性, 使研究過程有操作性。

三、深植核心素養設定教學評價

隨著課堂教學改革的逐步深入,對學生過程性評價的研究與探討逐步成為改革的重點之一。從歷史學科核心素養培養目標來看,呈現“每個素養的不同水平間具有連續性和遞進性”,因此,在制定活動課程評價標準時,可根據課程內容培養目標層次,制定分水平層次的評價標準,如前文“《盛唐氣象下的<步輦圖>》項目清單”制定了如下的評價水平層次:

通過分層目標培養,以發展性評價為引導,建立以教師、學生為主的發展評價指標體系,使學生的發展得到動力性的支持,實現深植學科核心素養的目標。

綜上所述,筆者認為項目化融合思維是開展初中歷史實踐活動中實現情感升華的重要方式,適應學科融合發展的潮流趨勢,促進相關學科融合的學習,提升學生的問題解決能力。更有利于關注學生主體學習狀態,更有利于發揮歷史學科“立德樹人”的育人價值,更有利于向學生深植歷史學科核心素養。幫助教師進一步突破傳統教學模式,更新教師的教學實施的理念,創設以學生為主體的的新型教學環境,以實現初中歷史實踐活動項目化融合發展的探索。

【本文系佛山市教育科學“十三五”規劃基礎教育青年教師成長專項課題“基于學科核心素養的初中歷史實踐活動課程研究”(課題編號:2019qnzx153)的研究成果】

【參考文獻】

[1]馮瑞玲.國內基于網絡的項目式學習研究綜述(2002-2012)[J].科技信息,2013(24).

[2]中華人民共和國教育部.普通高中歷史課程標準,2017.

[3]齊世榮.中國歷史七年級上冊[M].人民教育出版社,2016.

[4]徐藍,朱漢國.普通高中歷史課程標準(2017版)解讀[M].高等教育出版社,2017.DFF12E90-BAFF-4553-86BE-324E5B902534