承上啟下,結好關鍵環——《認識千以內的數》教學設計

任霞

(江蘇省昆山市玉山鎮振華實驗小學,江蘇昆山 215300)

萬以內數的認識是小學階段數的認識教學中最重要、最關鍵的內容之一。一方面,我國的計數習慣是分級計數,萬以內的數是第一級(個級),學生掌握了萬以內數的計數單位、數位順序以及相鄰計數單位之間的進率,就能對十進制計數法形成正確而完整的認識,這也是進一步認識多位數的重要基礎。另一方面,萬以內數的順序、組成,數的讀寫方法,大小比較方法等都是整數認識中最基本、最重要的方法。千以內數的認識在這一學習序列中位處中間,是承上啟下的重要環節。

在學習本課內容之前,學生已經學習了“百以內數的認識”“百以內加、減法口算和筆算”“表內乘法和表內除法(二年級上冊)”,通過課前對學生的調查,發現學生對1 000以內數的認識并非零起步,大部分學生已經會讀、寫三位數,有部分學生已經知道10個100是1 000,這些都是學生學習本課的資源。

基于以上學情,把正確數出千以內的數,說出它們的組成,體會相鄰兩個計數單位之間的十進制關系作為本節課的重點,后者也是學生學習中最困難的地方。

帶著這些理解,筆者設計、執教了這節課,并取得了較好的教學效果。

【教學過程】

環節一:整理知識網絡,讓學生直觀感受到數數的方法及十進制的關系

學生雖然大部分都會數數,但大多都是零散的知識點,借助生活經驗的知識點,對于具體可以怎么數,如何選擇合適的方法數數沒有一個嚴謹的、科學的標準。從實物抽象到數字,數字又是怎么組成的?具體的數字又表示什么意思?數字與數字之間又有怎樣的關系?這些問題都需要老師一一幫學生理清,而不是單純的會數數,就結束了。因此,在教學前,選擇先帶著學生一起復習一下數數的方法,先一個一個數,滿十個,接著又可以十個十個數,滿一百個。從而引出,三百個小方框該如何數,學生自然而然就是想到要一百一百地數。

【片段1】

師:其實,除了這些比一百小的數,生活中還有很多比一百大的數,瞧,這臺電風扇的價格是300元,這個書包的價格是135元。這些數到底是怎么組成的?又該怎么數呢?今天我們就一起來認識千以內的數。(板書)

師:我們先從數小方塊開始,一個小方塊,1個一是一。接下來,我們跟著電腦老師一起數一數。

生:1,2,3,4,…,10。

師:這樣的一豎條表示10(板書)。

師:一個一個地數,10個1是10。(板書)

師:接著數。

生:10,20,30,…,100。

師:這樣的一板就表示100(板書)。

師:一百里面有幾個十呢?

生:10個。

師:一起來數一數,一十一十地數,10個十是一百。

師:這臺電風扇的價格300元,300個小方塊有多少呢?你打算幾個幾個地數?

生:一百一百地數。

師:那我們一起來數一數。

生:100,200,300。

師:一百一百地數,3個一百是三百。

環節二:借助工具,讓學生真正理解千以內數的組成。

二年級學生,抽象能力還是比較弱的,更多的需要借助工具,讓他們直觀地看到,這樣能更好地幫他們進行理解,教學中采用計數器和小方塊,讓學生更好地感知、感受數的組成,有助于學生了解千以內數的具體含義。直觀獲得的直接體驗能激發學生學習興趣,還能讓學生在過程中體會到成功,獲得學習的經驗。

【片段2】

師:討論:再搬來一個小方塊,一共有幾個了呢?你能用計數器來撥一撥、說一說嗎?

生情況1:直接把個位上9顆珠子退去,并在十位加1顆珠子(把滿十進一的想法放在了腦子里。)

師:你看懂他的做法是什么意思嗎。

生:他的意思就是個位滿十向十位進一。(板書:滿十進一。)

師:為了讓大家看得更明白一些,現在可以個位上撥10個,再全部后退,再在十位上撥一個。(邊說邊演示。)

生情況2:在個位上撥了10個珠子,再把他們全部退去,然后在十位上撥一個。

師:剛才他在個位上撥10個珠子,現在為什么要把他們全部退去,又在十位上撥了一個呢?

生:個位滿十,向十位進一。(板書:滿十進一。)

【片段3】

談話:你想嘗試一下在計數器上一邊撥珠子,一邊數數嗎?那我們就一起來動手、動嘴撥一撥、數一數。

出示要求:9個百(學生撥)問:在哪一位上撥了幾顆珠子?8個十(參照前面,交流反饋)。9個一。看一下,這個數是多少?

課件出示:一個一個地邊撥珠子邊數數。問:這次你打算在哪一位上撥珠子,每次撥幾顆?說說你的理由。明確:在個位上一顆一顆地撥珠子。

學生活動。交流,跟著電腦課件一起數。

師:和老師一起數一數。九百九十九里面有幾個百幾個十和幾個一?

師:九百九十九添上1是多少?先想一想,有困難可以小組討論一下。課件演示說明:九百九十九添上1是一千。

師追問:九百九十九添上1是多少?(九百九十九添上1是一千。)

師:同學們真了不起,認識了一個新的計數單位“千”,那么它在計數器上的位置呢?從右邊數,它是第幾位?

師:現在計數器上的這一顆珠子就表示一千。一千個小方塊有多少呢?你打算幾個幾個地數?一百一百地數,幾個一百是一千。(10個一百是一千。)

談話:現在掌握了幾種數數的方法,你覺得以后可以怎么數數?引導得出:數較少的數時,可以一個一個數,數較多的數時,可以十個十個地數,數更多數時,可以一百一百地數,如果小方塊的數量很多,我們還可以一千一千地數。

問:在計數器上,都能用1顆珠子來表示。看(點擊課件),這4顆珠子表示的意義一樣嗎?

師:我們在認數時,不僅要數對珠子的個數,還要看清珠子所在的數位。

環節三:在對比中發現規律,用規律來檢驗新知。

如何把學生零散的知識串成知識鏈,引導學生發現同類數之間的內在聯系,是本課設計過程中一直在思考的問題,常規的教學就是學完整百數,學幾百幾十幾,然后教學數的組成,一十一十地數,一個一個地數,最后數到一千,但這些,其實不上課,學生已經大部分都知道了,怎么在此基礎上突破,有沒有可以深挖的內容,基于以上的思考,有了如下的設計,分三個板塊,讓學生清楚認識整百數、幾百幾十、幾百幾十幾三類數的組成和數法。

【片段4】

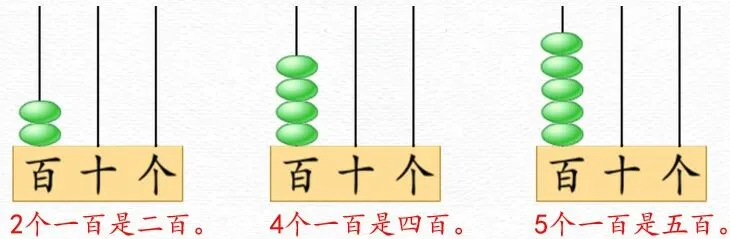

認數整百數及整百數的組成。

過渡:剛才我們用三百個小方塊表示三百,聰明的小猴卻說,它只需要3顆珠子就行了。你知道它是怎么做的嗎?

師:你能在計數器上表示三百嗎?為什么百位上放3顆珠子就能表示三百呢?

師:這幾個計數器上表示的數你知道是多少嗎?說說你的理由。

師:仔細觀察,你有什么發現嗎?(同桌討論。)

生:幾個一百是幾百。

【片段5】

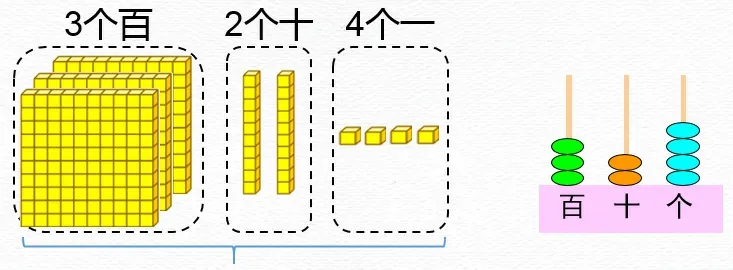

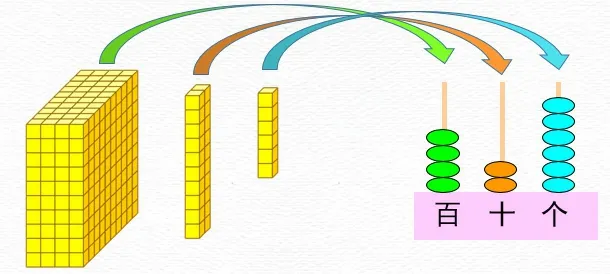

認數幾百幾十幾及它們的組成。

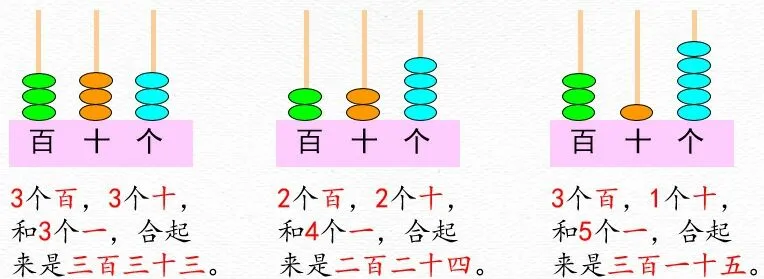

這幅圖一共有幾個小方塊?你是怎么數的?(3個百,2個十和4個一,合起來是三百二十四。)

師:該怎么在計數器上撥出這個數呢?這些珠子分別表示什么意思呢?

鞏固訓練:

師:這幅圖中又有幾個小方塊呢?在計數器上該怎么撥?

師:這幾個計數器上表示的數你知道是多少嗎?說說你的理由。

學生回答,并說說數的組成。

師:仔細觀察這幾個計數器上所表示的數,你有什么發現?

生:幾個百、幾個十和幾個一,合起來是幾百幾十幾。

【片段6】

認數幾百幾十及它們的組成。

這個計數器上表示的數是多少?(三百五十)誰能來介紹一下這個數?

出示要求:一十一十地數,該在哪一位上撥珠子?每次撥幾顆?說說你的理由。

明確:在十位上撥珠子,一顆一顆地撥表示一十一十地數。

師:跟著老師一起來數一數。

數到三百九十,追問,接下來是幾?說說你的理由?

明確:十位滿十,向百位進一。(板書:滿十進一)

師:沒有計數器,你也能一十一十地數一數嗎?

從七百六十數到八百三十。同桌互相數一數,指名數一數,集體數一數。

小結:從剛才的學習中,我們已經認識了幾百、幾百幾十、幾百幾十幾這些比一百大的數了。并且知道幾個一百是幾百;幾個百和幾個十合起來是幾百幾十;幾個百幾個十和幾個一合起來是幾百幾十幾。

環節四:及時鞏固練習,深化應用所學新知。

緊緊圍繞千以內數的意義這個重點,設計一內容豐富、層次鮮明、形式多樣的練習,引導學生通過具體的活動,進一步熟悉數數的方法,掌握數的組成,加深對數的順序和意義以及十進制計數法的認識,增強對數的實際大小的把握能力,重在培養學生的數感,發展學生的思維能力。

【片段7】

1.學生跟著課件一起數數

師:四百三十四,誰來介紹一下這個數,說說這個數的組成?

4個百,3個十,4個一合起來是四百三十四。

2.找規律填數

師:小方塊可以幫助我們數數,如果老師把小方塊拿掉,你還能數嗎?試試看。

師:你發現它的數數規律了嗎?

生:一百一百地數。(一十一十地數、一個一個地數。)

3.認一認,說組成

想想做做5

師:圖中有幾種面值的人民幣?你會統計它們各有多少張嗎?這些人民幣一共多少元?()個百,()個十,()個一,合起來是多少?

生:指名學生回答。

師:一百三十五元,就是我們這個書包的價格。

想想做做6

師:你能看出這兩幅圖中有什么相同和不同的地方嗎?這兩個數分別表示的是多少?

生:四百七十,四百零七

師:這兩個數分別由4個幾和7個幾組成的?你能借助計數器完成嗎?學習單,想想做做6。獨立完成。

為什么這里的7表示的是7個十,而這里的7卻表示7個一呢?

生:7在十位上,表示7個十,7在個位上,表示7個一。

4.猜一猜

師:今天,小朋友們的表現真不錯,接下來我們進入游戲環節,放松一下,猜一猜。

(1)八百零一

我擺的數在七百八十六到八百零五之間。學生猜。根據學生猜測提示大小。

(2)一千

我擺的數是我目前認識最大的數。

猜猜我在計數器上是怎么擺的。千位放一顆,百位放10顆。

師:為什么兩種都能表示一千。

(五顆珠子擺一個三位數)

我擺的數比一千小,比一百大。任意猜。我擺的數用了5顆珠子。

生再猜。你敢挑戰獅子王,用5顆珠子擺出不同的三位數嗎?生嘗試在計數器上撥一撥。

師指名上臺交流匯報。適當分散教學難點,加強認數的直觀性,突出對數的意義的理解精心選擇學習素材,讓學生聯系生活實際認識千以內的數。這樣的一個設計旨在結好整個認數過程中的關鍵環,讓學生能夠利用本課所學的經驗,去更好地學習接下來的內容,用今天的方法去解決明天的難題,培養學生的數感、培養學生的數學思維,授之以魚不如授之以漁。