評價讓語文教學指向更清晰

王正發

當下,許多語文教師為追求新穎的課堂教學,經常在課中加入新的“元素”,導致很多設計與教學目標不能契合,教學時間被浪費,達不到預期效果。

一、滿目繁華,卻是雜枝藤蔓

案例一:炫麗導入,華而不實

一節語文專題復習課,課題是《病句專題》。教師設計的教學目標為:1.準確判斷句子有無語病;2.掌握常見病句類型;3.能對病句進行恰當的修改。

導入環節,教師分享了一篇學生習作——《我們是一家人》。教師先板書習作的題記與小節標題:“初中三年,我們共度朝暮,你們的愛與陪伴如三月清風,沁人心脾。”“縷縷微風·母愛、聲聲吶喊·親人、日日相伴·姐妹。”接著,教師聲情并茂地朗讀了習作全文與對習作的評析,整個環節用時10分鐘。

評析:教師課后介紹:“在第一節課前分享學生作文是我三年來一直堅持的一件事。”言語中顯得十分自得。如果我們單純從作文分享來看,教師是成功的,但是將此環節納入到“病句專題復習課”這一整體來看,教師的設計又是失敗的,因為教師沒有關注此環節是否與課堂教學目標相符合,內容與目標嚴重脫節,最終造成了教學效果不佳,并且拖堂了5分鐘。

案例二:燃放青春,得不償失

一位教師到外校接班上課,內容為現代文閱讀專題復習。教師課前圍繞《喇叭花的命》這篇文章從“厘清文脈、品析佳句、揣摩字義、賞析文題”幾個部分精心制作了導學單。教學時,教師應用嘗試教學理念,先讓學生用15分鐘時間做導學單,然后根據“厘清文脈、品析佳句、揣摩字義、賞析文題”版塊的考點與答題策略對學生練習情況進行評講。

教師在最后的環節設計了“送給你們的禮物”,教師花費6分鐘,分為三個步驟。第一步,師:“第一個禮物,當然是老師——我了!今天我把自己帶來送給大家。你們喜歡嗎?”學生說感受;第二步,師:“第二個禮物是老師任教學校的一棵黃葛樹,老師把它帶來送給大家。”教師投影圖片與教師為黃葛樹寫的感言“它從不負春光,煥發新容,扎根堅守一生執著;你當不負青春,奮力拼搏,成長蛻變一飛沖天”,學生齊讀感言;第三步,師:“第三個禮物是我們學校為九年級學生撰寫的對聯:為理想起五更守半夜只求青春無悔;戰百天瘦三斤少八兩但愿榜上有名”,學生齊讀對聯。

評析:教師課后介紹:“此環節是為激發學生在復習備考期間能夠保持持久的學習動力。”教師花費6分鐘“燃放青春”,看似激情四射,實際上呈現出的教學內容游離于教學目標,使得課堂教學枝蔓雜生,實在是得不償失。

二、巧用素材,確保無枝無蔓

針對案例中的情況,我們應該抓住素材與學習目標的契合點,拋棄枝末、凸顯主干,讓課堂教學重歸正軌,具體方法為:

(一)以習作修改為情境,滲透運用意識

修改病句屬于語文學科素養中的“語言建構與運用”,要求教師引導學生在豐富的語言實踐中主動梳理、整合,從而掌握祖國語言的運用規律,形成語感,所以它不應該只用于應付考試答題的紙筆測試環節。

案例一導入更改建議:一是設置真實情境“我是小醫生”。課伊始,將《我們是一家人》定稿前有“用詞不當、搭配不當、成分殘缺、語序不當、前后矛盾、否定混亂、重復啰唆、表意不明”等語病的段落或句子展示出來,讓學生幫助修改病句,體會修改病句的實踐意義。二是展示片段,共享成功。讓習作作者朗讀學生共同修改完善后的《我們是一家人》“日日相伴·姐妹”片斷,使學生明白用詞之準、生動表達之妙來源于病句修改,從而提高學生在具體情境中發現、分析和解決問題的能力。

(二)以聯動閱讀為抓手,加強文本統整

案例二除有教學內容游離于教學目標的現象外,還存在只重視單個閱讀材料的解讀與練習的問題。語文課最大的弊病就是讀書太少,教師要采用“1+x”的辦法把課外閱讀納入教材體制。

《喇叭花的命》是一篇寫人記事的散文,講述的是關于“小人物”的故事。教學時,教師應該圍繞“小人物”的故事這一主題,選擇課內課文《阿長與〈山海經〉》與課外文本《扁擔的一生》(范宇)、《拾荒》(萬吉星)進行勾連,在“賞析文章標題、理解詞語的含義及其表達效果、句子的理解及賞析、語段的作用、文章內容的理解與概括、文章線索與行文思路、賞析寫作手法、揣摩作者情感、把握文章主旨、遷移拓展探究”等方面進行“信息提取、整體感知、形成解釋、做出評價、實際運用”等閱讀能力的考查,踐行“教學評”的一致。

三、把握整體,實現“有”“無”適恰

“三十輻共一轂,當其無,有車之用……故有之以為利,無之以為用。”春秋時期的李耳用生活中的事例向我們形象地說明適當的“無”更能突出“有”的作用,正如雕刻家在“有”“無”之間的匠心獨具使得其作品栩栩如生。作為人類靈魂工程師的教師更應當在教學中正確地取舍“有”與“無”,凸顯“主干”,使教學“增一分則太長,減一分則太短”,真正做到課堂教學的“渾然天成”。

(一)單元整合,厘定教學點

許多教師在教學單篇課文時都是一股腦兒將文本包含的所有內涵傳授給學生,似乎不做到面面俱到,心里面就不踏實。殊不知,教師教學時的主次不分會導致課堂上同一語文要素的重復講解,學生的學業水平得不到進一步發展。

統編語文教材的單元編排是按照“人文主題”和“語文要素”雙線結構進行組織的,年級之間又體現出層級性和階梯式的特點。為此,教師應該立足單元,勾連前后教材,從“人文主題”或“語文要素”著手,把單元內部的學習內容和學習活動串聯起來進行系統規劃,整合教學,打破單篇課文教學相互孤立、缺少關聯的現象。

以三年級下冊第二單元為例,該單元以寓言為主,是小學語文教材中第二次出現的以文體組成的單元。單元篇章頁上關于人文主題的提示是“寓言是生活的一面鏡子”,閱讀要素是“讀寓言故事,明白其中的道理”。

1.前后勾連解析要素

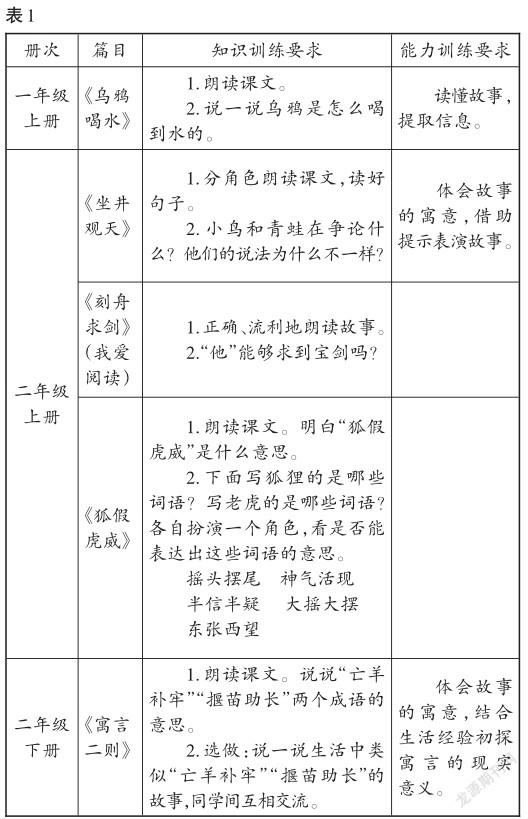

通過對教材的縱向比較,能夠使各冊要素貫通起來,讓語文教學層次分明,內容更加連貫。學生在之前的學習中,便接觸過寓言(見表1)。

縱觀學生在一、二年級學習寓言的經歷,雖然僅限于單篇的初步感知,但對根據問題,借助“找一找”“圈一圈”“說一說”“演一演”的學習方式已經有了一些初步的認識。到了本單元,不僅要讓學生理解寓言故事的內容,還要關注寓言故事蘊含的道理。

2.橫向關聯無縫遷移

教師要敏銳地發現語文要素之間的“連接點”,把握好學生的“最近發展區”和思維發展趨勢,緊扣“課內與課外結合,課內向課外延伸”的宗旨,引導學生從讀懂一篇到讀懂多篇再到讀懂一類,從而達到思維能力的橫向遷移。

本單元是小學階段寓言教學的收官,整個單元安排的具體教學內容較多。研讀教材發現,口語交際、習作與寓言無關,為了突出單元教學主題,可以把它們放在寓言主題學習后單獨教學。

分析與寓言主題相關的教學元素,可以發現精讀、略讀、課外閱讀一體化的內在教學體系(見表2)。

由此可以得知,在學生已有的經驗上提煉閱讀寓言的方法,形成自主閱讀的能力便顯得尤為重要,應圍繞“讀懂故事→理解道理→聯系生活”的方法鏈,在精讀課中學習方法,在略讀課中初次遷移應用方法,在課外閱讀中內化方法。教學《守株待兔》時,引導學生從表面與深層思考農夫被人笑話的原因,在讀懂故事的基礎上引發學生多元地理解道理;教學《陶罐和鐵罐》時,將人物性格和最終結局進行關聯比較,深化理解寓意并培養關聯思維;教學《池子與河流》時,引導學生聯系生活實際談對不同觀點的看法,從而明白故事所蘊含的道理,發展學生的批判思維;在“快樂讀書吧”中,引導學生把閱讀方法應用于課外閱讀實踐。

(二)聚焦目標,確定環節點

對單元主題和語文要素進行深入淺出的分析后,教師可聯系學生閱讀的真實學情,兼顧不同學生的能力水平制定出單元的學習目標,實現知識內容、學習目標與教學環節的和諧統一。

仍然以三年級下冊第二單元為例,依據對教材的解析,可將本單元的學習目標設置為:

1.學會本單元文中的生字新詞,能運用多種方法理解重點詞句(指向語言建構與運用)。

2.能借助注釋讀懂文言文,背誦《守株待免》。能借助關鍵詞提示講述故事(指向語言建構與運用)。

3.抓住故事中人物言行和故事結局,借助表格、圖示、思維導圖等方式,嘗試多元地、辯證地、關聯地、批判地思考寓意,讀出寓言內隱的道理,并能在生活中靈活運用寓言(指向思維發展與提升)。

4.能遷移課內閱讀寓言的基本方法閱讀《中國古代寓言》《伊索寓言》,逐步形成自主閱讀寓言故事的能力(指向思維發展與提升)。

為落實單元學習目標,以人文主題為學生架構一個單元的大任務——爭做寓言王國優秀導游員,實施整體教學(見表3)。

總之,教師應樹立單元整體意識,通過結構化的版塊式教學能夠有效防止教學內容的“隨意性”,使教學指向由“模糊”向“清晰”邁進。