淺析高考生物學試題中代謝題長句作答的解題思路

馬中軍

摘要:以近幾年高考全國卷中必修部分的典型題目為例,歸納長句作答題的解題思路,建立答題模板,給出增分指導和答題思維流程,促進在高三復習階段提高解題效率,提升學生的邏輯思維能力、語言表達能力以及解題方法和技巧。

關鍵詞:高考;生物學試題;長句作答;解題思路

近些年高考重視對學生思維和語言表達等關鍵能力的考查[1],所有非選擇題都有因果論證的問題,要求學生進行原因分析,描述判斷依據,設計實驗思路等,這些長句作答試題占分比例越來越大。對于這部分題目,學生失分嚴重,主要與學生平時訓練不足以及訓練的低效性有關。此類題目的講解也是教學中的難點和重點[2]。本文結合部分高考生物學試題,對不同環境因素變化對光合作用的影響變化以及原理闡述的長句作答題的解題思路進行了總結,概述如下:

長句作答——不同環境因素變化對光合作用的影響變化以及原理闡述

常考角度1 創設情境,分析光合作用的原理和過程

[例1] (2017·全國卷Ⅰ)植物的CO2補償點是指由于CO2的限制,光合速率與呼吸速率相等時環境中的CO2濃度。已知甲種植物的CO2補償點大于乙種植物的。回答下列問題:

(1)將正常生長的甲、乙兩種植物放置在同一密閉小室中,適宜條件下照光培養。培養后發現兩種植物的光合速率都降低,原因是 。

甲種植物凈光合速率為0時,乙種植物凈光合速率 (填“大于0”“等于0”或“小于0”)。

(2)若將甲種植物密閉在無O2,但其他條件適宜的小室中,照光培養一段時間后,發現植物的有氧呼吸增加,原因是? ? ? ? ? 。

[解析] (1)甲、乙兩種植物放置在同一密閉小室中,適宜條件下照光培養,培養后兩種植物的光合速率都降低的原因是植物在光下光合作用吸收的CO2量大于呼吸作用釋放的CO2量,總體上兩種植物都要從小室中吸收CO2,因此,小室中的CO2濃度會降低,從而影響兩種植物的光合速率。從題干獲知,甲種植物的CO2補償點大于乙種植物,因此,當甲種植物的凈光合速率為0時,對于乙種植物來說,外界的CO2濃度是超過其CO2補償點的,乙種植物的光合速率一定大于呼吸速率,即凈光合速率大于0。(2)甲種植物在光下光合作用釋放的O2使密閉小室中O2增加,而O2與有機物分解產生的NADH發生作用形成水發生在有氧呼吸過程中,所以當O2增多時,有氧呼吸會增加。

[答案] (1)植物在光下光合作用吸收CO2的量大于呼吸作用釋放CO2的量,使密閉小室中CO2濃度降低,光合速率也隨之降

低 大于0 (2)甲種植物在光下光合作用釋放的O2使密閉小室中O2增加,而O2與有機物分解產生的NADH發生作用形成水是有氧呼吸的一個環節,所以當O2增多時,有氧呼吸會增加

[增分指導]

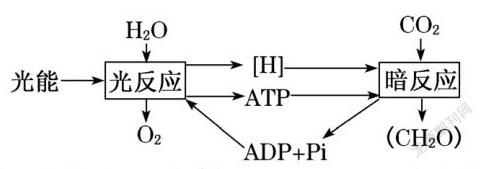

1.在解答光合作用原理闡釋類題目時要明確光反應與暗反應的聯系

(1)光反應為暗反應提供[H]、ATP,暗反應為光反應提供ADP和Pi。

(2)沒有光反應,暗反應無法進行,沒有暗反應,有機物無法合成。

(3)光反應產生的ATP只用于C3的還原,不用于植物體的其他生命活動。

(4)C3還原消耗的能量不只來自ATP,還可由NADPH提供。

2.解答此類問題的思維流程分析如下:

常考角度2 結合農業生產實際,闡明環境因素對光合作用的影響及應用

[例2] (2020·全國卷Ⅰ,節選)農業生產中的一些栽培措施可以影響作物的生理活動,促進作物的生長發育,達到增加產量等目的。回答下列問題:

(1)農田施肥的同時,往往需要適當的澆水,此時澆水的原因是 (答出1點即可)。

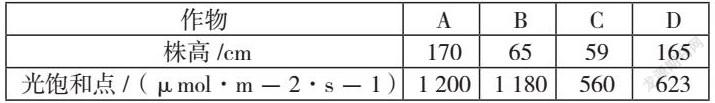

(2)農業生產常采用間作(同一生長期內,在同一塊農田上間隔種植兩種作物)的方法提高農田的光能利用率。現有4種作物,在正常條件下生長能達到的株高和光飽和點(光合速率達到最大時所需的光照強度)見下表。從提高光能利用率的角度考慮,最適合進行間作的兩種作物是 ,選擇這兩種作物的理由是 。

[答案] (1)無機鹽溶于水,根細胞吸收水分的同時吸收無機鹽,促進了無機鹽的吸收(肥料中的礦質元素只有溶解在水中才能被作物根系吸收)

(2)A和C 作物A光飽和點高且長得高,可利用上層光照進行光合作用;作物C光飽和點低且長得矮,與作物A間作后,能利用下層的弱光進行光合作用

[增分指導]

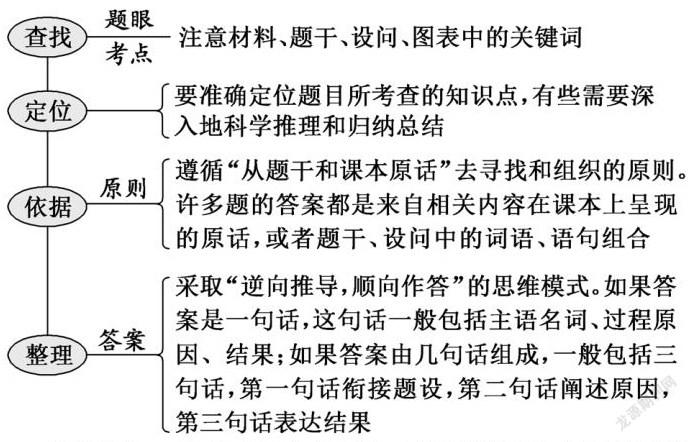

1.此類問題要求解釋已知條件與結果之間的邏輯關系,該類試題一般已知某一特定外界條件的改變,然后要求考生回答某一生理過程發生什么樣的改變,最后要求考生回答該生理過程發生改變的原因。

2.在解釋已知條件與結果之間的邏輯關系(原因)時,首先要明確問題的條件是什么,在該條件下指向結果是什么,相關的邏輯推理關系和過程是什么等。其答題模板可歸納整理為:“因為……導致……,于是……,所以……”其中“因為……”照抄題干中的已知條件,“所以……”照抄題干中的結果,“導致……,于是……”是用教材知識回答已知條件與結果之間的邏輯推理關系。該答題模板的優點是能夠使答案既準確又規范,難點是要運用教材知識把已知條件與結果之間的邏輯關系一層一層地分析清楚。