凝血指標、肝功能指標及甲胎蛋白對肝硬化患者的診斷價值分析

王河生 趙來燕 謝青云 劉起赟

摘要:目的:探究凝血指標、肝功能指標及甲胎蛋白對肝硬化患者的診斷價值。方法:選擇60例住院患者檢驗結果,其中30例無肝硬化病史檢驗數據為對照組,30例肝硬化患者為研究組,采取凝血指標、肝功能指標及甲胎蛋白等相關指標檢測,對比兩組檢測結果。結果:經檢測,對照組與研究組凝血指標、肝功能指標及甲胎蛋白等相關指標結果差異顯著,P<0.05。結論:對應60例患者檢驗數據對凝血指標、肝功能指標及甲胎蛋白檢測數據進行分析,具有顯著價值。

關鍵詞:凝血指標;肝功能指標;甲胎蛋白;炎癥因子

【中圖分類號】 R657.3+1 【文獻標識碼】 A? ? ? 【文章編號】2107-2306(2022)12--01

肝硬化是較為常見的慢性肝病, 主要是致病因素長期反復損害肝臟導致肝臟細胞變性,壞死,失去再生能力,進而大量纖維組織增生形成的彌漫性肝損害[1]。臨床主要是肝炎后發展為肝硬化,病理組織學上會出現肝小葉結構破壞和假小葉形成等現象,使患者肝臟逐漸變硬、變形發展為肝硬化。早期肝硬化患者一般無明顯癥狀,后期會出現肝功能、凝血功能的損害,晚期時常會出現并發癥如消化道出血等的情況[2]。臨床常規檢測方式為實驗室檢查與影像學檢查,但均存在一定的漏診情況。本研究選擇肝硬化患者,對其凝血指標、肝功能指標及甲胎蛋白進行分析,觀察凝血指標、肝功能指標及甲胎蛋白對肝硬化患者的診斷價值。現報道如下:

1資料與方法

1.1臨床資料

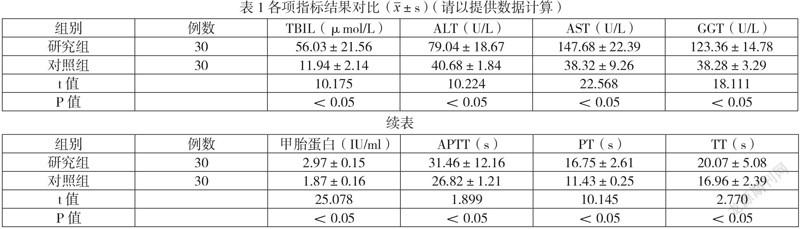

隨機抽取2020年3月-2022年2月本院住院患者檢驗結果60例按照研究方法的不同分為對照組(住院無肝硬化病史患者檢驗結果)與觀察組(肝硬化患者),各30例。兩組臨床資料見表1 具有一致性,可對比,P>0.05。

1.2方法

所有該入院患者晨起空腹靜脈血0.109mol/L枸櫞酸鈉抗凝管2mL;紅色蓋促凝管3 mL;黃色蓋促凝管3 mL。將采集到的標本進行離心處理,檢測肝功能指標、甲胎蛋白與凝血相關指標。

1.3觀察指標

血相關指標包括凝血酶原時間 (PT)、活化部分凝血酶時間 (APTT)、凝血酶時間(TT),用SYSMEX CS5100全自動血凝儀檢測;肝功能指標包括總膽紅素 (TBil)、谷草轉氨酶(AST)、丙氨酸氨基轉移酶(ALT)、谷氨酰胺轉移酶 (GGT),用日立RL7600生化儀檢測;甲胎蛋白,Cobas E601化學發光檢測。

1.4統計學分析

以SPSS20.0統計學分析數據。x2檢驗計數資料,t檢驗計量資料。P<0.05為差異顯著。

2結果

經檢測,研究組與對照組結果差異顯著,具有統計學意義,P<0.05,見表1。

3討論

作為一種臨床上常見的慢性疾病,患者患有肝硬化后,會出現發作反復,病程時間長等特點,對于患者的健康造成較大威脅[3]。所以對于肝硬化患者應采取有效的診斷方式,及時采取有效治療措施,保障患者得到較好的治療效果,具有重要的臨床意義。我院目前收治患者以肝炎后肝硬化為主,其次為酒精性肝硬化,由于早年經濟滯后預防肝炎措施得不到很好的普致其肝炎發病率高,現階段我國群眾生活以及飲食出現較大改變,導致肝炎后肝硬化和酒精性肝硬化為多,并且患者的發病機制也更為復雜。肝硬化多見于中老年患者,且男性患者較多,主要是由于其大多數生活習慣不良,且具有較大的生活壓力[4]。

一般健康體檢常檢凝血指標(PT、APTT、TT),肝功能指標(TBIL、ALT、AST,GGT)及發光檢驗的甲胎蛋白(AFP)等檢查指標來判定身體的狀況,正常人各項指均在正常范圍,因正常肝臟功能強大,肝細胞參與著膽紅素的攝取、結合和排泄三個過程起著重要的作用,肝臟受傷時不能使間接膽紅素形成直接膽紅素(結合膽紅素)[5]。間接膽紅素不能通過腎隨尿排出體外,引起膽紅素在血液中積聚,使血液中總膽素增高出現黃疸。ALT主要存在于各種細胞中,尤以肝細胞為最,整個肝臟內轉氨酶含量約為血中含量的100倍。正常時,只要少量釋放入血中,在肝細胞損害血清中其酶的活性即可明顯升高。在各種病毒性肝炎的急性期、藥物中毒性肝細胞壞死時,ALT大量釋放入血中,因此它是診斷病毒性肝炎、中毒性肝炎的重要指標。肝細胞內谷丙轉氨酶的濃度比血清高1000~3000倍[6]。只要有1%的肝細胞壞死,便可使血中酶活性增高1倍,因此轉氨酶(尤其是ALT)是急性肝細胞損害的敏感標志。谷草轉氨酶(AST)主要分布在心肌,其次是肝臟、骨骼肌和腎臟等組織中,在肝臟AST主要分布在肝細胞漿和肝細胞的線粒體中。正常時血清中的AST含量較低,但相應細胞受損時,細胞膜通透性增加,胞漿內的AST釋放入血,故其血清濃度可升高,當谷草轉氨酶明顯升高,谷草轉氨酶/谷丙轉氨酶(ALT)大于1時,提示有肝實質的廣泛損害,預后不良。谷氨酰轉肽酶(G-GT)在肝內主要分布GGT主要局限于毛細膽管和肝細胞微粒體中,在阻塞性黃疸性膽管炎、急性肝炎、脂肪肝、藥物中毒、肝硬化、嗜酒者,血清GGT有不同程度升高。肝臟合成大部分凝血因子,包含凝血因子Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ,肝臟合成的凝血酶原、纖維蛋白原也是非常重要的凝血因素。肝臟的異常病變,如急性黃疸型肝炎、肝硬化、肝衰竭的時候,機體凝血機制會出現明顯異常,首先表現為凝血因子合成減少,活性減低,導致凝血檢查中的PT、APTT、TT凝血指標明顯延長。甲胎蛋白(AFP)是一種糖蛋白,它屬于白蛋白家族,在成人血液中含量極少量,在肝病如急慢性肝炎、肝硬化及肝病恢復期患者血中AFP有不一定的升高,升高程度與肝細胞壞死和再生情況有關。在原發性肝癌時血中AFP異常升高,所以檢測血液中AFP含量有助于鑒別診斷肝癌的有效指標。

因此不難看出,患者在患有肝硬化后,其細胞會出現反復破壞,對患者肝功能產生一定程度的影響,而患者的肝功能一旦出現損傷壞死之后,會出現凝血指標(PT、APTT、TT),肝功能指標(TBIL、ALT、AST,GGT)及發光檢驗的甲胎蛋白(AFP)出現異常現象。臨床醫師可以通過該檢查指標對患者肝臟情況進行準確的評估,更好控制患者的病情,更好為患者早期診斷避免出現進一步惡化問題。

而就本次的研究結果可知,對兩組患者實施凝血指標、肝功能指標及甲胎蛋白檢測,研究組患者的凝血指標、肝功能指標及甲胎蛋白濃度都明顯優于對照組,其差異具有統計學意義,P<0.05,因此可以利用凝血指標、肝功能指標及甲胎蛋白檢測方式,可以有效表現出患者的肝臟受損情況,提高肝硬化的臨床診斷率,使臨床診斷水平得到進一步提升。另外,利用凝血指標、肝功能指標及甲胎蛋白檢測,能夠使臨床醫師更加深入地了解患者肝臟的恢復情況,為后期的臨床治療方案的確定,提供科學建議,縮短患者的治療時間,提高治療效果。所以臨床醫師在對肝硬化患者診斷時,可以利用該類指標了解患者目前肝臟是否處于正常水平,若指標出現異常情況,應加強重視,分析患者是否具備肝硬化疾病,避免出現漏診或者誤診情況,發揮其參考作用,提高臨床診斷效果,減少疾病對患者的損傷。

參考文獻:

[1]韓少靜, 李帆, 張宏偉,等. 血漿雙調蛋白水平在肝炎、肝硬化、肝癌患者中的變化及意義[J]. 肝臟, 2019, 024(002):204-206.

[2]楊熹、宋冬梅、華敏. 生長抑素聯合奧曲肽治療肝硬化并發上消化道出血患者療效及其對凝血功能指標的影響再觀察[J]. 實用肝臟病雜志, 2020, v.23(05):92-95.

[3]李志英, 劉申穎, 歐陽衛澤,等. 慢性乙型肝炎與肝硬化患者凝血功能及血小板參數指標的變化及臨床意義[J]. 中國醫學創新, 2019, 016(036):117-120.

[4]張巧云. 延續性健康教育應用于肝硬化患者中對改善其不良情緒和提高生活質量的作用[J]. 現代診斷與治療, 2019, 030(001):161-162.

[5]李志英, 雷霞, 歐陽衛澤,等. 肝硬化上消化道出血患者并發門靜脈血栓形成的危險因素分析[J]. 中國醫學創新, 2019, 016(027):128-131.

[6]錢留軍. 病毒性肝炎肝硬化患者血清ALB,CHE,PTA檢測的臨床意義[J]. 醫學檢驗與臨床, 2020, 031(004):55-57.

項目名稱:贛州市指導性科技計劃項目

項目編號:GZ2020ZSF475