“雙減”背景下初中語文讀寫結合教學策略研究

徐迎春

【摘要】閱讀和寫作是語文教學的重要板塊。新課程改革及“雙減”背景下,教師必須認識到語文讀寫結合教學的重要性。文章以研討初中語文讀寫結合的認知升級與實踐轉型為目標,從教學現狀中找尋讀寫結合教學中存在的真問題,并以問題為導向,結合教學實際找到問題的突破口,通過四個富有成效的教學案例剖析,提出了四種讀寫結合的實踐轉型策略,從而真正達到教師好教、學生好學的目的。

【關鍵詞】初中語文;讀寫結合;現狀分析;實踐轉型;途徑

【中圖分類號】G633.3【文獻標志碼】A【文章編號】1004—0463(2022)11—0092—05

隨著新課程改革和“雙減”政策的持續推進,有必要深入探索“讀寫結合”這個研究領域,尋求閱讀與寫作教學的課改方向。而要想在現階段突破閱讀和寫作這兩個初中語文教學中的重難點,真正減輕學生過重的作業負擔和校外培訓負擔,就需要教師孜孜不倦地打造高效課堂,并就讀寫結合的認知升級與實踐轉型作出進一步的探索,以實現提質增效。毋庸置疑,閱讀滋養寫作,寫作反哺閱讀,將這兩者有效地結合起來才能減負不減質,切實提高學生的語文核心素養。下面,筆者結合工作實踐談幾點自己的看法。

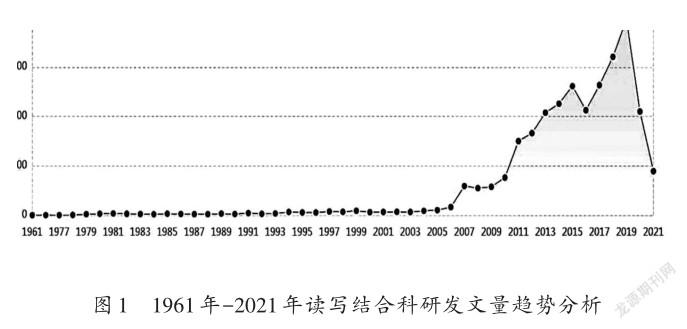

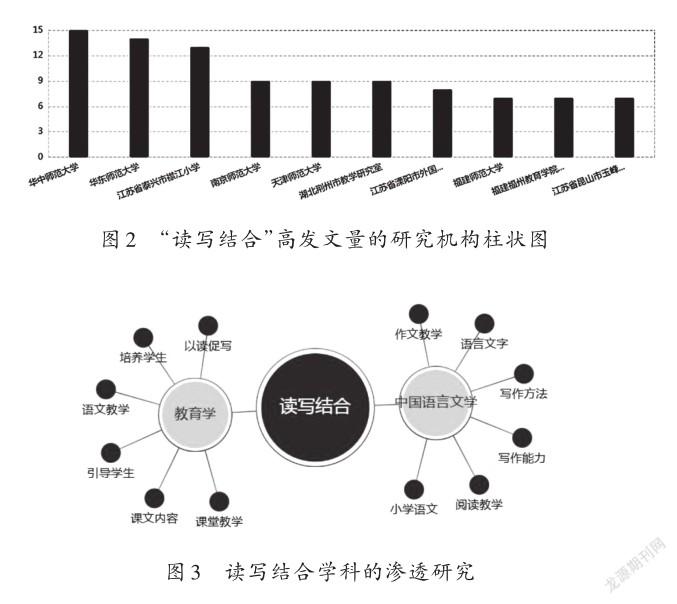

當前,關于語文讀寫結合教學的研究文獻比較多,也取得了一定的成果。筆者在中國知網共檢索到讀寫結合相關文獻9320篇,由百度學術讀寫結合科研趨勢圖(見圖1)可以看到,從1961年僅發表一篇讀寫結合方面的論文開始,相關課題一直處于緩慢研究的狀態。2007年達到了590篇,讀寫結合研究發文量逐漸提升,這是因為自2006年開始,中宣部、中央文明辦、新聞出版總署等部門為貫徹落實黨的十六大關于建設學習型社會要求推出了“全民閱讀”活動,所以關于閱讀和寫作的發文量大幅提升。2019年發文量3966篇,達到了最高量,隨后發文量又逐漸下降。這與國家教育政策的變化息息相關,而隨著新課改的推進及《語文課程標準》的頒發,教育部對中小學生的閱讀和寫作都提出了具體要求,相關研究也就得到了廣大教育工作者的重視。而從相關研究機構和發文作者來看,高校和科研院所、中小學教師仍是相關研究的主力軍(見圖2)。而從讀寫結合學科的滲透研究來看,讀寫結合處于研究的熱點狀態,占比要大于課堂教學、寫作方法、培養學生等方面的研究(見圖3)。

總體來看,受相關政策、《語文課程標準》和新課改等的推動和影響,研究讀寫結合的相關文章可知,讀寫結合是教學中不可回避的重點問題,相關研究既有宏觀層面的理論闡述,又有微觀層面的具體訓練方法,是當前讀寫結合教學研究的一個縮影,但蘭州的教師要想在教學中直接應用這些理論研究還有一定的困難,因為研究成果看起來合理,卻不一定適合本地語文教學的實際。因此,筆者在總結前人研究成果的基礎上,結合自身教學實踐經驗,以求形成科學的、操作性強、符合本地學生學情的讀寫結合策略。

讀寫結合的價值在于能夠為學生正式化、系統化地學習奠定基礎。因此,在初中語文教學中落實讀寫結合策略,能夠讓學生在閱讀教學的理解感知、積累內化及作文教學中的遷移運用、反思修改等不同的層面中自由轉換,為學生閱讀能力和寫作素養的雙重發展提供助力[1]。

1.從教學現狀中找到真問題。在傳統的初中語文教學中,閱讀教學大多是師生研讀文本,從剖析內容結構到賞析品味語言,最后歸納總結中心主旨,有必要時再穿插講解該文本涉及的寫作方法。這種固化的教學流程單一乏味,學生隨著教師思路慣性地走完一個個環節,只會就文本解讀文本,不會遷移運用知識,閱讀教學成效較低。而說到作文,也是學生們最頭疼、負擔最重的學習任務,導致初中生的作文常態是東拼西湊、教師教學是千人一面。為什么會這樣?除了學生缺少生活情感體驗,缺乏閱讀積累和鑒賞感悟能力之外,教師“教”的方面也出現了“三不夠”問題。

一是思想重視不夠。從教材編排來看,在厚厚的教材中,閱讀所占比重更大,這就會讓教師自覺地把大量的時間和精力投入到閱讀教學中,自覺地重視閱讀教學,輕視作文教學。從教師自身來看,作文教學對教師的知識儲備、寫作水平、教學設計、駕馭課堂能力等方面的要求更高,很多教師受自身理念和能力的制約避難就易。從考試結果來看,教師都知道,考場中只要學生的作文不跑題、字數夠,作文就拉不開學生的成績差距,教與不教學生都能寫出作文,教與不教作文成績都差不多,導致很多教師就會輕視作文教學。

二是寫前指導不夠。很多教師沒有明確的作文教學目標,沒有系統的作文教學計劃,沒有根據學情的寫作前指導,通常的做法是留一個題目讓學生寫一寫就算完成任務。長此以往,導致學生無話可寫,不知如何去寫,只能應付了事。當然,也有一些教師在作文前會有一些指導,但更傾向于范文模式化理論講解。比如,很多教師都會告訴學生,寫作文要“虎頭豬肚豹尾”,但這種不具體、沒有可操作性的理論并不能真正喚醒初中生的生活記憶,也無法調動學生的情感體驗。

三是批閱指導不夠。作文批改流于形式,很多教師的批閱僅在學生的作文末尾留幾句套話式的評語,更有甚者只批個日期。寫后指導也僅限于指出共性問題或佳作展示,大部分學生得不到教師針對性地指導。沒有多層次的批改、多元化的評價,學生的寫作情緒受挫,作文能力也就很難提高。葉圣陶先生曾經說過,“閱讀是吸收,寫作是傾吐”,二者是相輔相成的。換言之,這兩種課型是互補的,恰如一輛馬車的兩個輪子,相輔相行,不可分離。因此,教師要摒棄單打獨斗,要深挖課程資源,以教材中的閱讀文本為寫作的抓手,以寫作實踐為攀爬閱讀高峰的階梯。打通讀寫結合的通道,既能將閱讀能力有效地轉化為寫作能力,也能使學生將自己作文實踐中對于內容、結構、感情等方面的理解運用到閱讀學習中,巧妙地整合它們必將使閱讀教學更得心應手,作文教學柳暗花明,相得益彰,全面提升學生學習語文的能力,呈現出“雙贏”的勢態。

2.從概念知識點整合中打通突破口。在教學中,教師不要為了整合讀寫資源而生拉硬扯,兩種課型的整合應圍繞基本概念、核心知識點教學為突破口。概念,就是對某一客觀事物的本質的、必然的、一般性的認識。基本概念是“根”,核心知識點是“紐帶”,其他知識或以概念為基礎推演、變形,或以核心知識點為聯結點縱向橫向發散、拓展。事實表明,循本溯源構建認知體系可以使知識點變成知識串、知識樹。

例如,《愛蓮說》和《白楊禮贊》這兩篇文章,都運用了托物言志的表現手法。學習后,筆者發現學生只是知道了這種手法,僅停留在字面意思,并沒有學懂學透。于是,圍繞托物言志,筆者引導學生們運用這種手法寫一種植物,他們的選材異彩紛呈,有寫梅花松柏傲骨崢嶸的,有寫苔米雖小而謙遜低調的,有寫牽牛花沒有骨氣、攀附他人的……學生們觀察仔細,最可貴的是能抓住植物的特征來表達自己的觀點、見解,從而在寫作實踐中掌握了托物言志這種表現手法。后來,在學習《馬說》這篇文章時,筆者發現無需教師過多講解托物寓意,學生們都知道從千里馬的特征和命運去探求其中寄寓的情感和道理。可見,這樣的學習深入而有效。圍繞基本概念、核心知識點來整合閱讀教學和作文教學,真正達到了教師好教、學生好學的目的。

1.厚積薄發,搭建橋梁,構建語文教學新生態。“讀書破萬卷,下筆如有神”這句話完美地解釋了閱讀和寫作的關系。大量有效的閱讀不僅可以使學生積累許多好詞佳句、寫作素材,還可以使他們更深入地體驗生活、感悟真情。教材中的每篇課文都是精挑細選過的,很多文章在立意、選材、構思、遣詞造句方面都可以作為學生寫作的典范。因此,針對學生寫作文時言之無物、大而泛的問題,筆者設計了一堂“如何寫具體”的作文課。該課例依托《列夫托爾斯泰》和《春》兩篇課文,引導學生學習探討作者是如何寫具體的。在學習《列夫托爾斯泰》時,筆者讓學生思考:作者為什么能把托翁的肖像寫得如此具體?學生們通過閱讀會發現新奇豐富的想象不僅使描摹具體而細致,還可以使文章極具文采。然后,再引導學生回憶學習朱自清《春》時的感受,讓學生思考:作者是如何把一個詩情畫意、勃勃生機的春展現在讀者眼前的?作者是如何具體地寫春景的?學生們再次閱讀文章后得知,除了豐富的想象之外,還要調動多種感官,多角度的觀察,才能寫出這樣具體而滿篇生香的文章來。

緊接著,筆者設計了一項活動——拋硬幣,讓學生動用自己的感官仔細觀察教師拋硬幣的整個過程,然后展開豐富的想象寫個小片段。學生的寫作熱情很高,他們抓住了教師的語言、動作,所拋硬幣的光澤、空中的翻轉、落地的聲音……他們把硬幣想象成一個踮著腳尖的舞者,想象它是一個閃著金光、會劃出弧線的精靈……多么可愛的孩子們,他們不僅學會了如何寫具體的方法,還能寫出這么富有表現力、這么優美生動的語句。那么在閱讀中賞析語言時,學生自己就能找準角度品味,因為他們在寫作實踐中已會推敲、運用語言,潛移默化中已練就了鑒賞語言的基本功。

2.著眼小處,集聚優勢,形成語文教學多樣態。借力而行,降低寫作難度,讓學生從寫小片段練起,如續寫、改寫、仿寫,這樣的二次創作猶如站在巨人的肩膀上,容易獲得學習的滿足感和成就感。呂叔湘先生指出:“語文使用是一種技能,一種習慣,只有通過正確的摹仿和反復的實踐才能養成。”對此,教師要花點心思,不僅要鉆研教材,還要善教,找準哪些閱讀適合二次創作,如,續寫《皇帝的新裝》,改寫《筆者的叔叔于勒》……這些練習不僅激發了學生的寫作興趣,培養了學生的想象力和創造力,還加深了學生對文本的理解,在寫作實踐中鞏固閱讀教學的收益。

除此之外,教師要善于捕捉閱讀教學時的寫作小火花。《安塞腰鼓》這篇文章多用短句,擲地有聲,善用排比,鏗鏘有力。也許是被作者歌頌生命的力量感染,上課時,有位學生迫不及待地想要運用短句和排比寫寫蘭州街面上的灑水車,他獨特的視角和精彩的創作贏得陣陣掌聲。一石激起千層浪,學生們都躍躍欲試,也想運用短句和排比,即興寫寫蘭州的特色,課堂上的這種生成是筆者沒有預設、始料未及的,精彩而又別開生面。如果教師能善于捕捉課堂的精彩瞬間,運用教學智慧點燃學生的學習熱情,鼓勵學生大膽嘗試,先說一說,再寫下來,從口頭表達轉化成書面語言,那么就會水到渠成,精彩至極[2]。

3.廣泛聯系,深度融合,呈現語文教學新形態。筆者認為教師至少要全面而深入地教過兩輪教材,才能對初中三年的語文知識了然于胸,有了足夠的儲備和厚重的積淀,才能廣泛聯系、統籌安排、優化組合,才能巧妙整合閱讀與寫作。部編版教材本身有內在聯系、前呼后應,教師要先做一次篩選,像做“合并同類項”一樣,按自己作文教學的需求歸納教材中的類文,這種歸納就是要善于找“相似塊”。張光鑒在《相似論》中提到,只有在“相似塊”大量積累的基礎上,人們才能在外在信息進入大腦后,自動去結合、接通、激活這些已存的“相似塊”中的信息,才能依據這些“相似塊”去對照、分析比較,鑒別紛繁,找出規律[3]。想要將閱讀中的知識點與作文中的知識點建立聯系,就要找到“相似塊”。教師不要一味地指責學生不會遷移知識,可曾反思他們為什么不會遷移?這其中缺少了什么環節?其實就是沒有建立起“相似塊”的聯系,建立聯系的前提條件是要有大量的積累,學生缺少積累,自然難以建立聯系,這就需要教師的幫扶,需要教師穿針引線、架構橋梁。遷移能力既不是天生的,也不是一蹴而就的,而要慢慢培養。

例如,筆者設計了一堂“如何對人物進行心理描寫”的作文課。先出示學過課文中有關心理描寫的片段,在重溫中感知經典的文章是如何表現人物心理活動的,邊梳理邊歸納方法,這相當于給了學生一個“拐杖”,讓學生寫作時有支撐、有依托。(見下表)

有法可循后,筆者設計了一個活動,讓學生在紙上寫下五個最愛自己的人,然后虛擬一個情境,隨著時間的流逝,他們會一個一個離開,請學生拿起筆將愛自己的五個人一一劃去。每劃去一個讓學生說說自己的心理感受,當劃到最后一個時,很多女生失聲痛哭,男生遲遲不愿動筆。讓學生在取舍中體會真情的可貴,他們的心理是復雜的、遲疑的、痛苦的……做完這個活動,已將閱讀和作文中的相似塊——心理描寫接通、激活,學生們都能恰當地運用課文中表現心理活動的方法,把自己在活動中的心理感受寫出來。本節課的教學效果令人滿意,方法指導為學生的學習插上了翅膀,學生真實的情感體驗沒有絲毫矯揉造作。

4.互補拓展,智慧引領,持續語文教學延伸態。教是為了不教,為了學生的可持續發展,應適當引導學生轉變學習方式,學會自主探索。隨著學生慢慢長大,學習能力提升,他們就會整合、建立自己的知識體系。教授“如何寫出真情實感”作文課時,一開始,筆者故意犯難問學生這節課咱們該從哪入手?學生們興奮地出主意,先從以前學過的課文中找一找作者表達真情實感的方法。經過一番搜羅,學生們從《背影》《秋天的懷念》《昆明的雨》等文章中找到作者運用細節描寫、環境描寫、心理描寫來表達真情實感的方法。然后筆者又問學生,你們有沒有見過表達虛假情感的文章?學生們能很快地從自己或同伴的習作中找一些矯揉造作、無病呻吟、虛情假意的內容。正面的例子和反面的例子兩相比較,學生們很容易發現真情實感來源于真實體驗,他們不僅學到了在作文中表達真情實感的方法,還認識到寫真文、做真人的意義。最后,設置一個貼近學生生活的情境:“一道數學題做了四五遍仍沒有做出來,這時候……”讓學生運用從閱讀中學到的方法來表達真情實感。通過以上訓練,學生的學習由被動變為主動,能有效建立起閱讀和作文的聯系,學會了篩選、整合的方法,并能自主地借鑒和運用。

總之,傳統的教學模式有教師傳承發揚的地方,也有需要教師改進的地方,有意識地整合閱讀教學和寫作教學是一條行之有效的途徑,能全面提高學生的語文綜合素養,進一步提升語文教學效率。

[1]張航.建構主義視野的讀寫結合教學模式研究[J].教育評論,2017(11):28.

[2]李俊蓮.閱讀與寫作教學中培養學生創新能力的幾點思考[J].語文教學之友,2022(02):37-40.

[3]廖秀玲.學生問題意識的培養策略[J].廣西教育,2008(02):59.

編輯:郭裕嘉