高技術產業創新與地區經濟增長的倒U型關系研究

劉勰 孟勇 李元旭

摘? ?要:產業創新、市場化進程與經濟增長存在影響關系,因此,通過構建理論模型,并基于2009—2016年8年間31個省(市、自治區)高技術產業數據,運用計量經濟學面板數據固定效應模型進行了實證檢驗。結果發現,(1)產業創新績效對經濟增長具有“倒U型”影響,即產業創新績效對經濟增長有先促進、后抑制的影響作用;(2)市場化進程對產業創新績效和經濟增長關系具有負向調節作用,即市場化水平較低(高)的地區,高技術產業創新對經濟的影響效果先增強(減弱)后減弱(增強)。并且根據結果分析出實踐的對策。

關鍵詞:高技術產業;產業創新;市場化程度;經濟增長;“倒U型”

中圖分類號:F062.9? ? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2022)17-0024-03

引言

高技術產業作為產業結構中的“主導產業”,具有高成長、高附加值、高技術、高擴散等特點,對地區經濟貢獻至關重要。高技術產業創新對經濟增長的影響可以從提升競爭力、直接貢獻、影響產業結構、技術外部性等方面來看。第一,高技術產業創新決定了競爭力。高技術作為前沿技術直接影響某個領域的競爭成敗,可謂牽一發而動全身,如在移動通訊領域的5G標準之爭。第二,高技術產業創新既有利于科技成果商業化又反向促進科技創新,還有助于提升生產效率。第三,高技術產業創新可優化產業結構;可幫助第一二產業轉型升級,間接帶動第三產業。第四,高技術產業創新具有杠桿效應。創新成果能廣泛運用于其他產業,快速擴散到生產、生活等各個方面,發揮引領、帶動、示范和知識溢出等效果,具有乘數增長效應。

因此,本文探討了高技術產業創新如何影響地區經濟增長,以及市場化進程對產業創新與經濟增長關系的調節作用。

一、文獻綜述

產業創新和經濟增長關系的研究主要集中于兩者的關聯關系和帶動作用以及互動關系,主要采用柯布道格拉斯生產函數、灰色關聯分析、協整、格蘭杰因果檢驗、多元回歸、空間計量等方法。現有研究認為,高技術產業的產業創新對當地經濟增長具有較強拉動作用(羅默,1990;趙玉林,魏芳,2006),是區域經濟差距的主要原因(桂黃寶,2013),且兩者之間存在互相促進作用,持續時間與拉動能力成正比(陳新國,等,2011)。

關于市場化水平與產業創新績效,現有研究認為,市場化水平有助于產業創新績效,包括專利和產權保護(楊飛,2013),降低交易成本(王艾青,2005),提升資源配置效率(戴魁早,劉友金,2013),有利于持續創新動力和自主創新(何菊蓮,張軻,2010)等。

綜上所述,現有研究表明:(1)對高技術產業創新和經濟增長的研究不足。首先,兩者非線性關系的理論和實證分析不足;其次,缺少對兩者關系調節作用的檢驗,對理論機制有待進一步探討。(2)在研究方法、變量選擇、樣本規模等方面有待進一步擴展。

二、研究假設

(一)產業創新與經濟增長

高技術產業創新初步增加時,專利產出帶來的知識增值效應顯著,產出投入比較大。然而,隨著產業創新績效的進一步提升,第一,高技術產業占用了大量資金等資源,短時間內缺乏相應的市場規模;第二,過度的投資增加了退出成本,技術發展加快,行業風險增加;第三,可能破壞現有產業結構,加劇與傳統產業、支柱產業的差距,不利于協同和可持續發展。

假設1:產業創新對經濟增長具有“倒U型”影響

(二)市場化進程的調節作用

一方面,當市場化水平較低時,隨著高技術產業創新績效的提高,地區經濟增長先增強、后減弱。在提升初期,低成本促進了高技術產業對當地經濟的貢獻,而隨著績效進一步提升,問題逐步體現、動力放緩。第一,支持不足。研發能力、人才、基礎設施、市場等難以支持速度、規模的擴大。第二,專利模仿與侵權。這類地區專利保護薄弱,行業進入成本降低,不正當競爭行為增加,破壞市場均衡。

另一方面,當市場化水平較高時,隨著高技術產業創新績效的提高,地區經濟增長先減弱、后增加。第一,要素成本更高,包括土地、原材料、人才等。在初期大量投入,短期內難以盈利,試錯成本高。第二,技術擴散成本增加。高技術產業創新的輻射作用、模仿積極性、知識流動減弱。第三,高技術產業與一般產業的技術差距較小,高技術產業的帶動效應也隨之減弱。但隨著績效的進一步提高,收益超出成本,市場化進程提供更好的制度保證、人才供給等,從而保證了可持續成長。第一,促進傳統產業轉型升級,有利于高技術產業內外的協同創新、輻射與聯動,提升創新效率。第二,市場化進程通過影響產業組織模式,如產權、企業組織以及分配方式等(王艾青,2005),調節著產業創新的交易成本和激勵效果。

假設2:市場化指數對產業創新和經濟增長關系具有負向調節作用

三、研究數據和方法

(一)數據來源

本文數據來自國家統計局發布的高技術產業統計年鑒、中國統計年鑒、中國工業年鑒等。

(二)變量衡量

1.因變量。經濟增長。采用人均地區生產總值作為衡量指標。

2.自變量。產業創新績效。本文采用新產品銷售作為衡量指標。該變量反映了高技術產業創新績效的整體水平、商業化水平以及最終的經濟價值。

3.調節變量。市場化進程。采用中國分省份市場化指數報告提供的市場化指數以及分指數數據衡量。

4.控制變量。控制變量包括產業集聚、研發投入、產業多樣性、新產品出口、產業結構、產業規模等。

(三)研究模型與方法

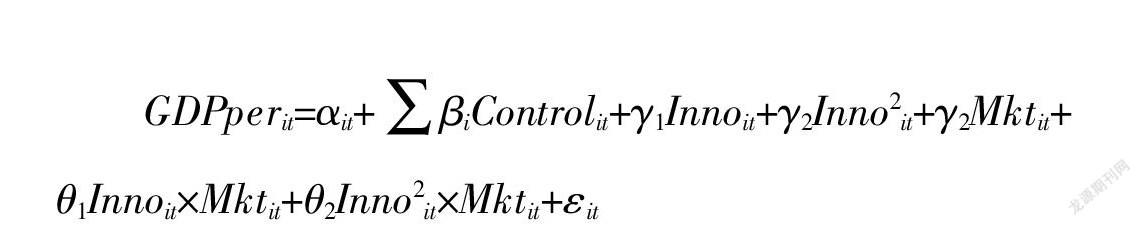

本文構建了如下模型來檢驗假設:

GDPperit=αit+βiControlit+γ1Innoit+γ2Inno2it+γ2Mktit+θ1Innoit×Mktit+θ2Inno2it×Mktit+εitF5B98B89-8968-4E76-A895-6210DF4650D1

本文采用面板數據固定效應模型的回歸方法進行了非線性實證研究,控制了年份、地區所產生的偏差。Hausman檢驗結果顯著,因此采用固定效應較為合適(采用Stata16軟件分析)。

四、研究結果

(一)描述性統計與皮爾森相關系數矩陣

描述性統計顯示,變量分布合理。相關系數檢驗顯示,主要實驗變量之間不顯著,不存在多重共線性,可以進行進一步回歸檢驗。

(二)回歸結果

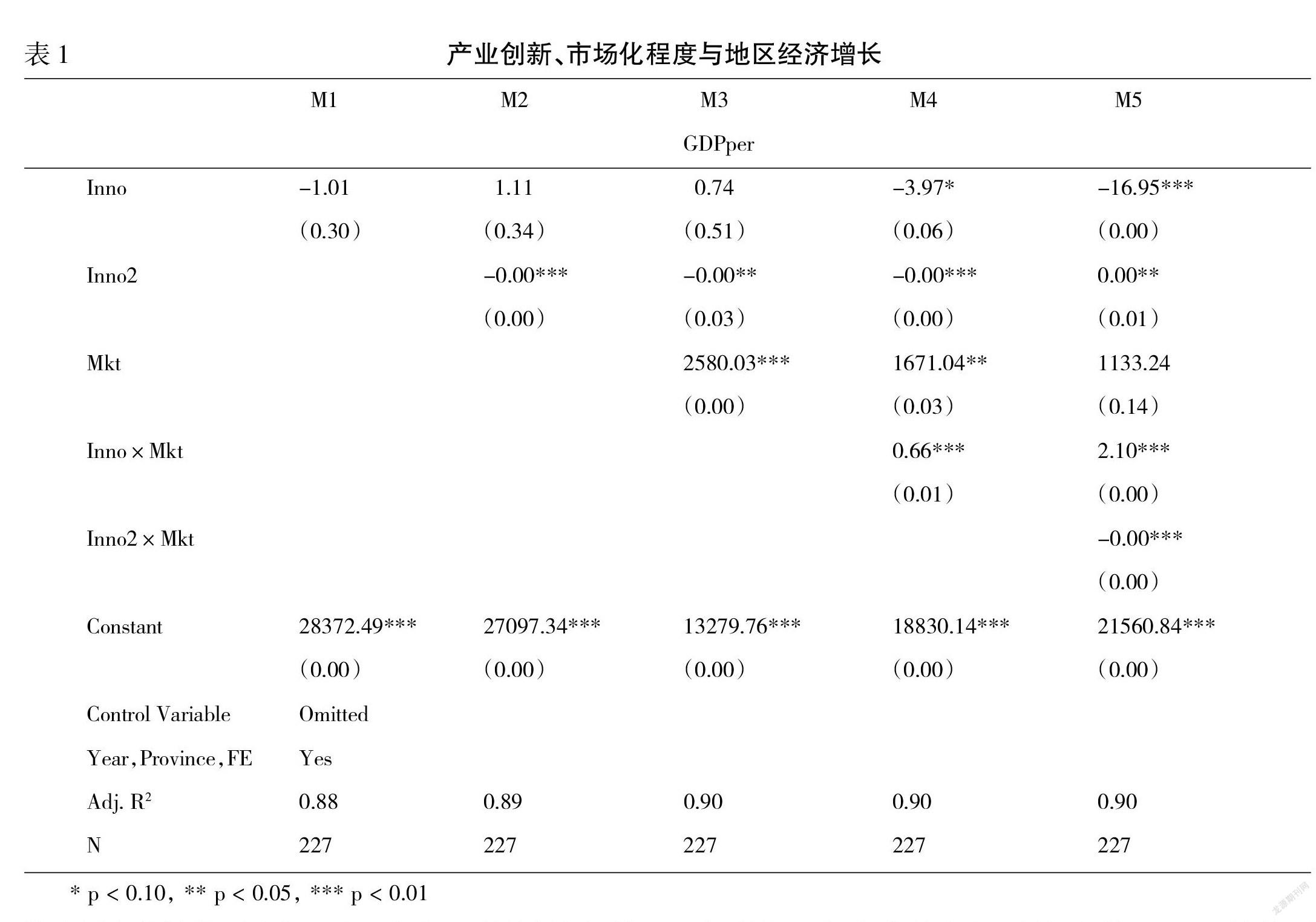

1.直接作用

如表1 所示,產業創新績效對經濟增長的影響在模型4、5中顯著,-3.97(P<0.1),-16.95(P<0.01),產業創新績效二次項對經濟增長的影響在模型2—模型5中顯著,系數分別為-0.00(P<0.01~P<0.05),0.00(P<0.05),在模型5中系數受交互項影響由負轉為正。假設1得到驗證,也就是產業創新績效對人均國內生產總值呈“倒U型”影響關系(見表1)。

2.調節作用

市場化進程對人均國內生產總值影響在多數模型中顯著,系數為正,分別為2580.03(P<0.01),1671.04(P<0.05)。但在模型5中不顯著,可能原因是交互項的影響。

產業創新績效與市場化進程的交互項為正,分別為0.66(P<0.01)、2.10(P<0.01)。產業創新績效二次項與市場化進程的交互項為負,-0.00(P<0.01)。也就是說市場化進程對產業創新績效與人均國內生產總值之間的U型關系具有負向調節作用。

五、結論與對策

(一)主要結論

第一,高技術產業創新績效對地區經濟增長具有先增加、后減弱的作用。

第二,在市場化水平較高的地區,高技術產業創新績效對地區經濟,先阻礙、后促進。在市場化水平較低的地區,高技術產業創新績效對地區經濟先促進、后抑制。

(二)政策建議

1.重視高技術產業的產業創新環節

當前我國政策側重于科技創新,在產業創新方面缺乏關注,產業創新卻是提升競爭力的關鍵環節,對經濟發展起關鍵作用,因此,產業創新和科技創新同樣重要。

2.把握發展高技術產業創新的規律

首先,高技術產業創新對經濟發展有先促進后抑制的影響規律。政府通過產業政策的方式支持高技術產業創新,對發展初期的地區給予補貼、稅收優惠、專利保護等優惠政策,發揮高技術優勢。但是,隨著高技術產業創新規模的擴大,其風險、成本等弱點也逐漸顯現出來。政府一方面應加大投入,保證配套設施;另一方面,要避免過度發展高技術產業帶來經濟損耗。其次,從長遠來看,高技術產業創新有利于地區經濟的可持續發展。

3.根據地區情況發展高技術產業創新

首先,在市場化水平較高的地區,適合采取長期戰略和規劃,增加規模,讓其成為支柱產業。在市場化水平較低的地區,適當發展高技術產業創新有利于激活地區經濟,發揮低成本優勢,包括模仿、學習等。然而,隨著高技術產業創新的發展,必須隨時增加相應基礎設施的投入和建設,否則無法持續發展,以至對經濟結構造成破壞。

參考文獻:

[1]? ?Romer P M. Endogenous technological change[J].Journal of Political Economy,1990:98.

[2]? ?趙玉林,魏芳.高技術產業發展對經濟增長帶動作用的實證分析[J].北京:數量經濟技術經濟研究,2006,23(6):44-54.

[3]? ?王艾青.技術創新、制度創新與產業創新的關系分析[J].當代經濟研究,2005,(8):31-34.

[4]? ?王小魯,樊綱,胡李鵬.中國分省份市場化指數報告(2018)[M].北京:中國社會科學文獻出版社,2019.

[責任編輯? ?若? ?云]F5B98B89-8968-4E76-A895-6210DF4650D1