基于逆向設計的初中英語單元教學設計

倪文娟 張子璇

摘? ? 要:逆向設計倡導以終為始的、結果導向的教學設計。本文基于逆向設計,以外研版初中《英語》七年級上冊Module 10 Spring Festival為例,通過確定預期結果、確定評估證據、設計學習體驗三個階段進行單元教學設計與實踐,驗證了基于逆向設計的單元教學在促進學生建構深度理解、內化知識技能、實現遷移應用等方面的科學性和有效性,為落實英語學科核心素養提供了教學設計方法參考。

關鍵詞:逆向設計;初中英語;單元教學設計

單元教學設計的理論依據

逆向設計,又稱基于理解的教學設計,是由Wiggins和McTighe(1998;2016)提出的一種教育觀點和教學設計方法。“理解”的重點在于智力層面的建構,即能夠遷移運用所學知識,在新的環境和挑戰中進行思考和行動(Wiske,1998)。為達到“理解”的學習目標,教師應當以終為始,以結果導向,以預期的最終效果為出發點,“逆向”設計教法和選擇教材。逆向設計通常包括三個階段:確定預期的學習結果,確定合適的評估證據,設計學習體驗和教學活動。《義務教育英語課程標準(2022年版)》指出,英語課程應當圍繞培養核心素養的總目標來選擇課程內容,創新教學方式,改進考試評價(教育部,2022)。這也是一種目標導向的逆向設計思路。因此,基于逆向設計探索初中英語單元教學設計,對推動新課標理念落地具有重要作用。

單元教學設計與實踐

為了科學地設計以結果為導向的學習體驗,幫助學生達成深度理解和有效遷移的學習目標,筆者運用Wiggins和McTighe(2016)提出的逆向設計模板,依照逆向設計的三個階段,對外研版初中 《英語》七年級上冊Module 10 Spring Festival進行單元教學設計與實踐。

1. 第一階段:確定預期結果

第一階段要求教師根據課程標準要求、教材內容、學習者情況等要素,思考學生通過本單元的學習要理解什么,據此確定理解目標和促進理解的基本問題,從而為特定單元教學構建一個宏觀的理解框架。

(1)教材內容分析

本單元聚焦春節的傳統習俗和慶祝活動,按照主題內容要求,屬于“人與社會”范疇中“歷史、社會與文化”主題群。教材包含兩個主要文本。Unit 1是一段對話,內容是Tony打電話詢問Lingling家春節前的準備情況,Lingling用現在進行時介紹每位家庭成員正在做的事,使用了make red lanterns、clean the house、sweep the floor、cook the meal、learn a dragon dance等短語。Unit 2是一篇Li Shan的獨白,采用第一人稱向外國朋友介紹了春節的意義、時間和慶祝方式等,展示并描述了自己與家人歡度春節時的三張照片,主要時態為一般現在時和現在進行時,使用了buy a lot of food、celebrate the Spring Festival with a traditional family dinner、eat jiaozi、watch a special programme on TV等短語。教材對春節傳統習俗和慶祝活動進行了生動介紹,旨在加深當代中學生對春節這個最重要的傳統節日的認識,增強文化自信,培育中國情懷、國際視野和跨文化溝通能力,鼓勵他們傳承和發揚中華民族傳統文化,向世界講好中國故事。

(2)學情調查

教師根據教材文本的主題、內容、語言和文體,對七年級某班36名學生進行了學前學情調查。調查問卷包括4道小題,題目及作答結果分析如下。

● 提起“春節”你首先想到的是什么?

學生答案可分為六類,按占比由高到低分別為:春晚、團圓、過年、寒假、煙花、餃子。學生印象最深的年俗是春晚、團圓、煙花和餃子,可見這些習俗都已深入人心。另一方面,學生的回答也反映出他對其他豐富多彩的年俗文化還不夠了解。因此,幫助學生全面地了解中國年俗文化,激發他們熱愛并能夠傳播中國傳統文化,樹立文化自信,是本單元的主要教學目的。

● 你是否有做小記者的經歷?

本單元兩個主要文本的時態均以現在進行時為主,單元任務是學生以小記者的身份對年俗文化進行現場報道,需要調查學生是否有過現場播報的學習經歷。約三分之二的學生反饋沒有做過小記者。因此,以小記者的身份準確流暢、自信大方地進行中國年俗文化的現場報道需要被列為學生應理解和掌握的技能之一。

● 你認為記者的現場報道應該用什么時態?

本題調查學生對現在進行時功能的理解程度。近三分之二的學生認為現場報道應當使用一般現在時和現在進行時,另外三分之一的學生提出使用過去時或將來時,在具體語境下也具有相對的合理性。

● 你覺得在小組活動中,為了保證成果質量,每個組員最重要的職責是什么?

本題調查學生合作學習的能力和素養。雖然學生的表達方式不一,如“參與”“聽組長的話”“聽指揮”“團結”等,但近三分之二的學生都認可團隊合作的重要性。另外有三分之一的學生很重視完成任務過程中的態度及自己對團隊的貢獻。

(3)教學目標

根據教材內容分析及學習者分析,本單元的理解目標確定如下。

本單元學習結束時,學生應該能夠:

● 通過小組合作從學習資源中總結中國年俗活動;

● 通過小組合作設計一期介紹中國年俗文化的新聞播報稿;

● 在完成單元任務的過程中學會用量表等工具科學地對他人的成果進行評價;

● 在尋找、辨別、分享年俗文化的過程中,熱愛并主動宣傳中國傳統文化。

(4)預期的理解

逆向設計所追求的理解是可持續、能遷移的。《義務教育英語課程標準(2022年版)》規定,初中階段的文化意識學段目標包括認同中華文化,具有國家認同感和文化自信(教育部,2022)。基于以上要求,教師期望學生在完成本單元的學習后獲得如下理解:年俗承載著中國傳統文化,值得我們熱愛、傳承和宣傳。E2102FF1-1306-4CB4-B36C-8455CEF4FD36

(5)基本問題

基本問題指的是能夠引起有意義的聯系、激發深入思考、促進知識遷移的問題,應當具有啟發性、開放性,并圍繞核心概念產生探究(Wiggins & McTighe,2016)。據此教師提出學生在本單元需要思考的三個基本問題:

● Where is the Spring Festival celebrated?

● What customs and traditions of the Spring Festival are worth passing on?

● How to make our report attractive?

(6)學生將會獲得的重要知識和技能

通過本單元的學習,學生將能了解:

● 中國的年俗文化;

● 如何完成一篇高質量的新聞稿;

● 如何進行現場報道;

● 團隊中每個人的價值。

學生將能夠做到:

● 向他人介紹豐富的中國年俗文化;

● 完成一篇結構完整、邏輯清晰的介紹春節文化的新聞稿;

● 自信大方地進行公開演講;

● 在團隊合作中盡自己最大的努力作出貢獻。

2. 第二階段:確定合適的評估證據

第二階段要求教師思考使用何種評估方法收集何種證據,來證明學生已經獲得了預期理解,達到了學習目標。確定合適的評估證據后,才能倒推單元教學資源和方法。

(1)表現性任務

表現性任務指的是學生為一個具有挑戰性和可能性的真實目標而開發具體產品或作出相應表現的一種任務類型。表現性任務具有很強的現實生活意義,能夠為學生提供清晰的績效目標,從而證明學生已經達到了預期理解。

本單元的表現性任務是“年俗文化知多少——Where is the Spring Festival celebrated?”,具體如下:2022年北京冬奧會正值中國春節期間,學生作為學校電視臺小記者,從不同方面向外國朋友介紹中國年俗文化,使用一般現在時和現在進行時撰寫新聞稿并進行現場播報。全班共分成六個記者團隊,聚焦春節期間的Preparations、 Activities和Traditional Food三個方面,在尋找、分享和傳播年俗文化的過程中深入了解中國傳統節日文化,并激發文化認同感。

(2)其他證據

除了完成表現性任務,學生還應通過下列證據證明自己達到了預期的理解目標(相關材料請掃描文末二維碼獲取):

● KWL表:圍繞年俗文化新聞播報回顧已知(Know)、探究提問(Want)、總結新知(Learned);

● 小測驗:現在進行時的結構和用法;

● 學習日志I:針對新聞稿初稿進行自評和反思;

● 新聞稿評價量表:組間評價交流,列出修改建議清單,形成新聞稿第二稿;

● 學習日志II:針對新聞稿終稿及模擬播報進行自評和反思;

● 新聞播報評估細則:從團隊合作、語言、儀態、視覺輔助工具等方面評價各小組的表現;

● 電子檔案袋:包含完成任務過程中的所有形成性材料,如新聞稿、評價表、學習日志、PPT或視頻等。

3. 第三階段:設計學習體驗

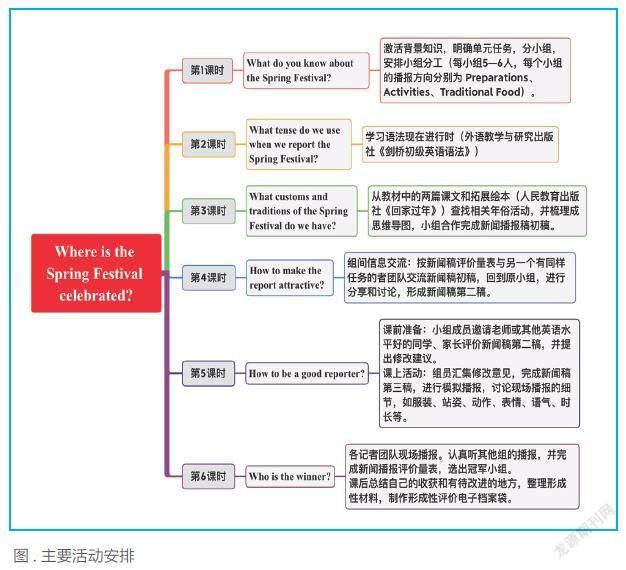

有了明確的預期結果和合適的評估證據后,就可以全面規劃有助于學生參與、發展和展示的學習體驗。在第三階段,教師先按順序列出所有為實現理解目標而進行的教與學的體驗活動,再細化到各個課時,對課堂內外的時間作最有效的安排。本單元的學習體驗將在六個課時中完成,主要活動安排如圖所示。

(1)第1課時

教師以一個基本問題“Where is the Spring Festival celebrated?”切入,引導學生思考中國的年俗文化。然后,教師分享學情調查問卷中第1題的調查結果,展示和帶領學生復習已知。接著,教師組織學生圍繞問題“What traditions do you think of when talking about the Spring Festival?”進行頭腦風暴,通過同伴間互相啟發,得到更加豐富的年俗文化活動的表達方式,并將活動劃分為Preparations、Activities和Traditional Food三類,形成探尋中國年俗文化的三個方向。同時,學生使用評估工具KWL表梳理課堂所學內容。

接下來,教師向學生展示單元表現性任務“以學校電視臺小記者的身份向外國友人介紹中國春節”,學生據此確定學習內容,成立記者團隊,每個團隊5—6人。每組有三個播報方向(Preparations、Activities和Traditional Food),同時要做好團隊分工(可分為Group leader、Reporter、Editor、Photographer、Stylist等角色),明確成員職責。

(2)第2課時

每個記者團隊使用教師提供的資源一起學習、討論現在進行時的用法。自主學習與交流分享相結合,確保所有組員都掌握現在進行時的使用規則。教師邀請兩個團隊分享現在進行時的學習結果。

然后,教師使用Essential Grammar in Use(《劍橋初級英語語法》)的“現在進行時結構和用法小測驗”作為評估工具。本書倡導在語境中學習語言,在體驗中學以致用,測試題目符合學生的認知規律及年齡特點,能夠有效檢測學生對語法知識的理解程度和應用水平。

(3)第3課時

教師首先反饋現在進行時測試結果,幫助學生糾正誤解。接著各記者團隊在教師提供的學習資源中查找與新聞播報相關的年俗活動,整理成資源單。學習資源除包含教材Module 10 Spring Festival Unit 1和Unit 2中的兩個文本外,還補充了拓展閱讀資源,進一步引導學生達到本單元預期的理解目標。在本單元教學中,教師選用的是China Readers(《中國讀本》)系列的Home for the Spring Festival一書。然后,學生通過小組合作寫出新聞稿初稿。本節課使用學習日志作為評估工具,讓學生能及時反思和改進。E2102FF1-1306-4CB4-B36C-8455CEF4FD36

(4)第4課時

教師提供新聞稿評價量表(請掃描文末二維碼獲取),每個團隊將本組的新聞稿初稿與另一個團隊進行組間信息交流。然后回到原小組,再次分享和討論,形成新聞稿第二稿。

(5)第5課時

課前每個記者團隊邀請自己認識的英語水平較好的人,如教師、家長、朋友等評價新聞稿第二稿,并提出修改建議。上課時,小組匯集修改建議,完成新聞稿第三稿。接著進行組內模擬播報,討論確定現場播報細節,包括服裝、站姿、動作、表情、語氣,時長等。學生在課下需完成現場播報需要使用的PPT,為下一節課做現場播報做好準備。本節課使用學習日志作為評估工具,對所學進行反思。

(6)第6課時

各記者團隊進行現場播報。聽其他組的播報時,學生根據新聞播報評估細則量表(請掃描文末二維碼獲取),選出冠軍小組。課后,學生要總結反思自己的收獲和有待提高的地方,整理形成性材料,制作形成性評價電子檔案袋并交給教師。

結語

只有明確知道預期結果,我們才能專注于最有可能實現這些結果的內容、方法和活動。在逆向設計的指導下,本單元教學設計首先明確了預期結果和評估證據,隨后才聚焦教與學體驗的各項細節,一切為了達到“熱愛、傳承和宣傳中國年俗文化”的理解目標而服務,有效地促進了學生建構深度理解、內化知識技能、實現遷移應用。可見,基于逆向設計的教學設計能夠幫助教師清晰地認識預期結果、評估證據和學習體驗在教育教學中的地位和作用,從而生成關注學生理解、確保學習效果的高效課堂。在英語學科以核 心素養為綱,著力推動基礎教育課程改革的當下,逆向設計對推動核心素養目標落地見效具有啟發價值和現實意義。

參考文獻

Wiggins, G. & McTighe, J. 1998. Understanding by Design (first edition)[M]. Alexandria, VA: Association for Supervision & Curriculum Development.

Wiggins, G. & McTighe, J. 2016. 追求理解的教學設計: 第二版[M]. 閆寒冰, 宋雪蓮, 賴平, 譯. 上海: 華東師范大學出版社.

Wiske, M. S. 1998. Teaching for Understanding: Linking Research with Practice[M]. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

教育部. 2022. 義務教育英語課程標準(2022年版)[S]. 北京: 北京師范大學出版社.E2102FF1-1306-4CB4-B36C-8455CEF4FD36