腎著湯對寒濕性腰腿痛小鼠模型的治療作用機制研究

孫秀玲,張靖涵

(1.山東中醫藥高等專科學校醫學系,山東煙臺 264199;2.濱州醫學院煙臺校區特殊教育學院,山東煙臺 264033)

腰腿痛是臨床常見腰腿部退行性疾病,以腰部疼痛并放射至下肢引起局部麻木疼痛為主要表現。近年來,隨著老齡化進程加快,腰腿痛發病率逐年上升[1]。腰腿痛發病機制復雜,與腰椎間盤突出、腰椎管狹窄、腰肌勞損等密切相關。目前,現代醫學對腰腿痛治療包括內治和外治方法,但內科中成藥藥物治療療效差異顯著,外科手術治療存在一定風險,且具有較嚴格的適應證和禁忌證,限制了臨床應用[2-3]。中醫學具有療效肯定、安全性高特點。近年來,隨著國家對中醫藥發展的重視,中醫藥在腰腿痛治療中的作用備受臨床關注[4]。寒濕性腰腿痛是臨床常見證型,腎著湯即甘姜苓術湯,出自《金匱要略》,既往已有報道將其用于腰椎間突出癥患者,對改善腰腿痛起到顯著效果[5]。本研究通過建立動物模型,進一步觀察其在寒濕性腰腿痛中的臨床效果和作用機制,為臨床應用提供依據。

1 材料與方法

1.1 材料 本研究30只實驗動物均為BALB/c清潔級健康小鼠[山東大學實驗動物中心,實驗動物生產許可證:SCXK(魯)20090001],雌雄各半。小鼠周齡10~12周,體質量16~20 g,平均體質量(18.35±1.62)g。小鼠均在自然光周期條件下飼養,控制室溫在20~22 ℃,相對濕度65%~70%,顆粒飼料和墊料均由山東中醫藥高等專科學校實驗中心提供。采用隨機數字表法將30只小鼠分為A組、B組和C組,每組10只。A組小鼠中雌性6只,雄性4只;周齡10~12周;體質量16~19 g,平均體質量(17.96±1.50)g。B組小鼠中雌性5只,雄性5只;周齡10~12周;體質量16~20 g,平均體質量(18.02±1.47)g。C組小鼠中雌性4只,雄性6只;周齡10~12周;體質量17~20 g,平均體質量(18.15±1.63)g。3組小鼠一般資料比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),組間具有可比性。本實驗經山東中醫藥高等專科學校動物實驗倫理審查批準。

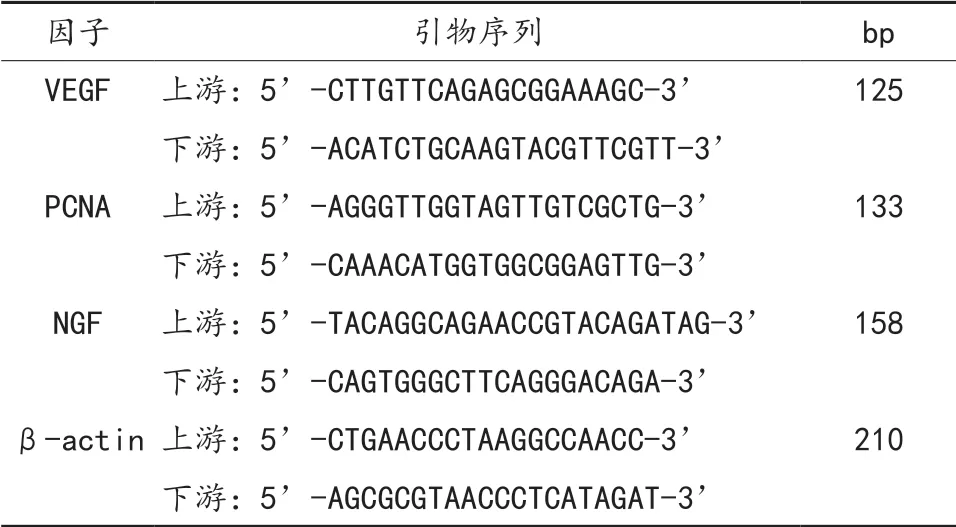

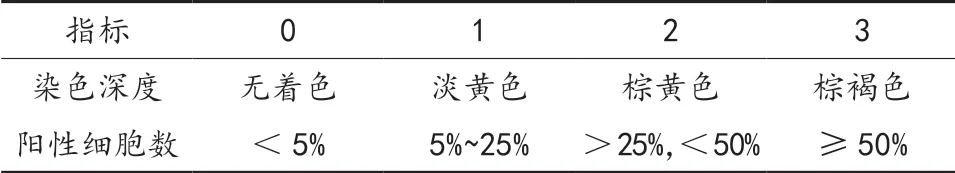

1.2 研究方法 ①A、B兩組小鼠建模。建模方法:將小鼠放入500 mL燒杯中,燒杯倒入250 mL水,水溫<12 ℃,浸泡30~90 min。觀察到小鼠腰腿不利、難以正常行走、渾身戰栗提示寒濕性腰腿痛建模成功。②干預方法。A組小鼠給予腎著湯干預,組方:甘草6 g、白術6 g、干姜12 g、茯苓12 g。中藥購自山東中醫藥高等專科學校附屬醫院中藥房,由中藥房煎制,每1 mL含生藥為0.18 g,制成真空包裝,低溫保存備用。按生藥1.8 g/kg計算劑量,灌胃,早晚各1次,連續干預3周。B組和C組小鼠給予常規喂養。③檢測方法。在腎著湯干預3周后記錄3組小鼠扭體潛伏期和扭體次數。采集小鼠腹主動脈血3 mL,采用臺式高速離心機[上海醫療器械集團有限公司,滬食藥監械(準)字2012第1410290號,型號:GL-18B型]對血液標本以3 000 r/min離心10 min,采用全自動血流變測試儀[上海涵飛醫療器械有限公司,京藥監械(準)字2012第2400319號,型號:ZL6000型]檢測血漿黏度,計算紅細胞聚集率和紅細胞變形指數。然后將小鼠全部處死,取小鼠豎脊肌組織,分別采用實時熒光定量-聚合酶鏈反應(qRT-PCR)和免疫組化法檢測小鼠組織中血管內皮生長因子(VEGF)、增殖細胞核抗原(PCNA)及神經生長因子(NGF)相對表達量和蛋白表達水平,以β-actin為內參照以2-ΔΔCt法計算表示相對表達量。qRT-PCR引物設計見表1,反應條件:95 ℃預變性30 s、變性5 s,60 ℃退火40 s,循環40次。免疫組化(SP法染色)檢測結果判斷標準:以著色為細胞結果陽性,以著色面積表示陽性細胞,見表2。以兩項評分之和≥3分為結果陽性[6]。

表1 qRT-PCR引物序列

表2 免疫組化結果判斷標準

1.3 觀察指標 ①比較3組小鼠干預后扭體潛伏期和扭體次數。②比較3組小鼠血漿黏度、血小板聚集率及紅細胞變形指數。③比較3組小鼠VEGF、PCNA及NGF相對表達量和陽性率。

1.4 統計學分析 采用SPSS 20.0統計學軟件進行數據處理,計量資料以(x)表示,多組間比較行方差分析,兩兩比較行LSD-t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,組間比較行χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

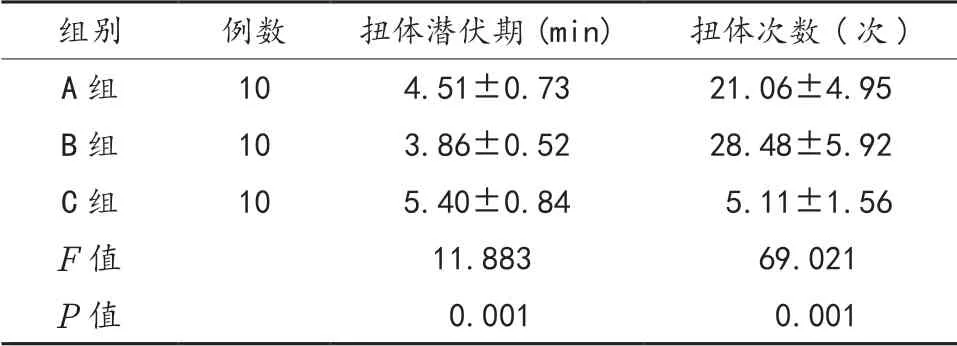

2.1 3組小鼠干預后扭體潛伏期和扭體次數比較 C組小鼠扭體潛伏期顯著長于A組和B組,扭體次數顯著少于A、B兩組,差異均有統計學意義(均P<0.05);A組小鼠扭體潛伏期長于B組,扭體次數少于B組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

表3 3組小鼠干預后扭體潛伏期和扭體次數比較(x)

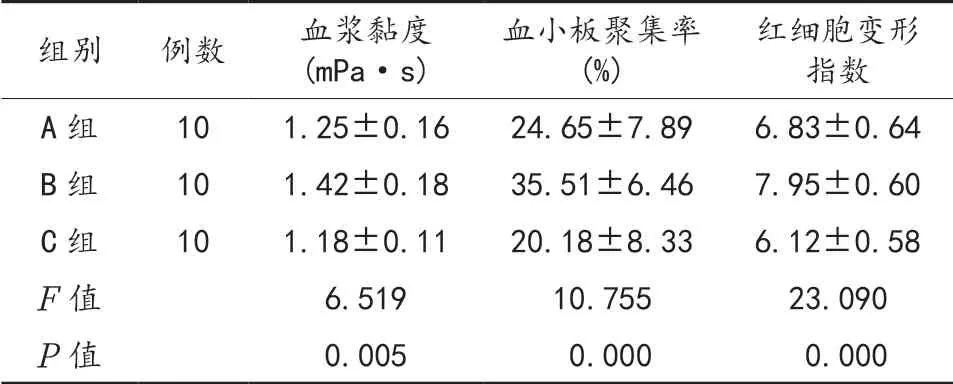

2.2 3組小鼠血液流變學水平比較 C組小鼠血小板聚集率和紅細胞變形指數均低于A、B兩組,差異均有統計學意義(均P<0.05);A組血漿黏度、血小板聚集率及紅細胞變形指數水平顯著低于B組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 3組小鼠血液流變學水平比較(x)

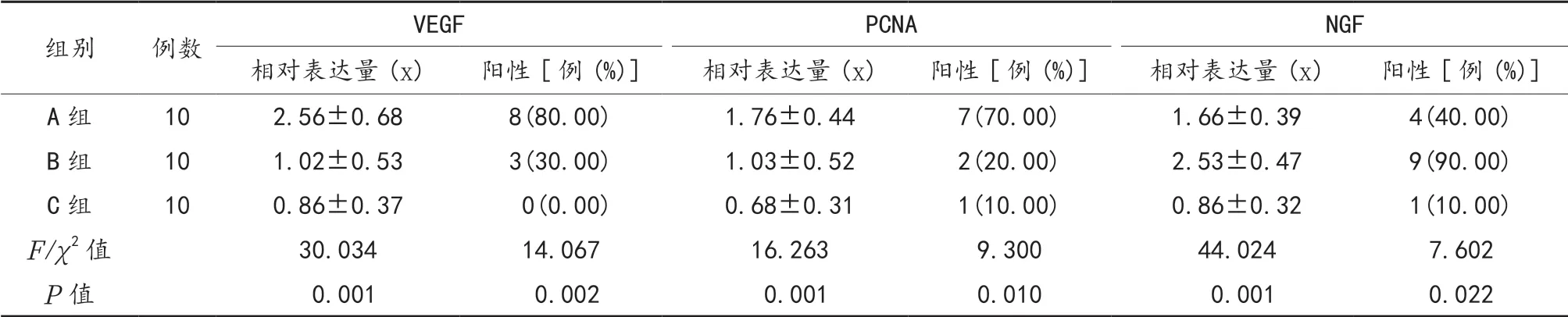

2.3 3組小鼠VEGF、PCNA及NGF表達水平比較 A組小鼠豎脊肌組織中NGF相對表達量和陽性率均顯著低于B組,VEGF和PCNA相對表達量和陽性率均高于B組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表5。

表5 3組小鼠VEGF、PCNA及NGF表達水平比較

3 討論

腰腿痛屬中醫痹癥范疇,其病位在腎。《景岳全書》明確記載,腰痛證,遇陰雨或久坐痛而垂者,濕也;遇諸寒而痛及喜暖而惡寒者,寒也[7]。中醫藥在腰腿痛治療中歷史悠久,腰腿痛的治療當以溫腎散寒、舒經通絡為治法。腎著湯配方較為簡便,以干姜配甘草,發揮溫中散寒功效,另以茯苓、白術健脾除濕。周佳明等[8]研究也證實,腎著湯具有祛寒除濕功能,不僅有助于減輕局部腰腿痛癥狀,還可改善腰背部肌群協調性,緩解腰肌勞損,在腰腿痛治療中具有重要價值。但目前臨床對腎著湯的療效機制尚不明確。本研究利用冷水浴方法建立寒濕性腰腿痛模型,并通過對比干預觀察腎著湯的治療效果,結果顯示,干預后A組小鼠扭體次數顯著少于B組,說明腎著湯能顯著減輕局部疼痛,這與既往報道一致[9]。

NGF是機體重要的疼痛調控因子,在正常組織中低表達或不表達,在腰椎間盤突出癥發生后,機械性壓迫作用和炎性反應引起NGF表達增加[10]。VEGF是具有多種生物學功能的細胞因子,能增加血管通透性,促進血管再生,在椎間盤突出癥病理進程中對緩解和修復椎間盤病變具有重要作用[11]。另外,PCNA與軟骨細胞增殖水平具有顯著相關性,是評估細胞增殖和修復能力的重要指標。隨著腰腿痛康復進程加快,PCNA水平也隨之升高[12]。臨床也有研究顯示,PCNA與VEGF存在正相關[13],支持本研究結果。臨床還有基礎實驗研究也證實,正常組、造模組及干預組小鼠PCNA水平差異較大[14]。本研究顯示,A組小鼠豎脊肌組織中NGF相對表達量和陽性率均低于B組,而VEGF和PCNA顯著高于B組,提示腎著湯可能通過調控VEGF、PCNA及NGF,延緩腰椎間盤突出等病理進程,發揮治療作用。這一結果說明腎著湯可能通過調控機體神經血管因子,改善局部癥狀,達到治療目的。另外,中醫認為,寒凝血瘀也是引起腰腿痛的重要機制[15-16]。本研究還顯示,A組小鼠血漿黏度、血小板聚集率及紅細胞變形指數顯著低于B組,提示腎著湯有助于改善寒濕性腰腿痛小鼠局部血流,這與腎著湯祛寒濕、健脾胃作用密切相關[17-18],這也說明腎著湯可能通過改善局部微血流,糾正局部血液高凝狀態,從而提高腰腿痛治療效果,這對于臨床早期干預具有重要實用價值[19]。

綜上,腎著湯治療寒濕性腰腿痛效果顯著,有助于改善局部微血流,與其調節NGF、VEGF及PCNA等細胞因子水平有關。