新生兒臍靜脈置管相關心包積液和心臟壓塞的原因分析

蘆美玲,周 平

(深圳市寶安區婦幼保健院新生兒科,廣東 深圳 518100)

臍靜脈置管(umbilical venous catheterization,UVC)是新生兒重癥監護病房(neonatal intensive care unit,NICU)救治危重新生兒的重要技術。在胎齡小、出生體重低、需要氣管插管等高級生命支持、多次外周靜脈穿刺均不成功等情況下,UVC是重要的救治手段[1-2]。UVC的臨床應用中有可能出現臍靜脈相關性血栓、敗血癥、出血、穿孔、心律失常、心包積液和心臟壓塞(pericardial effusion/cardiac tamponade,PCE/CT)等多種并發癥,其中PCE導致的CT是一種少見而嚴重的并發癥[3-4]。大量液體在心包腔內快速聚積,引起嚴重的血流動力學紊亂,若不及時診斷和處理,死亡風險極高。國外文獻[5]報道,中心靜脈導管相關性PCE發生率為0.76%~1.0%,合并CT的病死率為30%~50%。國內文獻報道病例多為個位數,由于樣本量偏少,未見具體統計數據。本研究回顧性分析深圳市寶安區婦幼保健院NICU收治的3例發生UVC相關PCE/CT的患兒資料,對其臨床表現、治療和預后進行分析,以提高對此類并發癥的認識和處理水平。

1 資料與方法

1.1 研究對象

選取2020年1月—2021年6月深圳市寶安區婦幼保健院NICU收治的發生UVC相關性PCE/CT的患兒臨床資料,對其臨床表現、影像學檢查、處理及轉歸情況進行回顧性分析。納入標準:(1)UVC留置期間突然出現臨床不能解釋的心功能不全需要心肺復蘇;(2)超聲心動圖證實心包腔出現中到大量PCE。排除標準:(1)存在其他可能導致PCE的疾病;(2)臨床表現不支持PCE/CT與UVC相關。本研究經深圳市寶安區婦幼保健院倫理委員會審查批準。

1.2 方法

1.2.1 資料收集1名醫生錄入,另1名醫生核查匯總以下信息:胎齡、出生體重、分娩方式、母親孕期并發癥、入院診斷、UVC時年齡、導管尖端位置、發生PCE/CT時臨床表現、超聲心動圖及胸腹部X線結果、心包穿刺抽吸液結果、治療及預后等。

1.2.2 UVC留置參照《實用新生兒學》(第5版)UVC置管術的指征、禁忌癥和操作方法[6],UVC由高年資住院醫師及主治醫師操作,留置后行胸腹部X線片定位。UVC置管深度(cm)=1.5×體重(kg)+5.5+臍根部長度(cm)。UVC型號4183505 3.5 Fr(美國猶他州醫藥產品公司)。置管前患兒家屬均簽署UVC置管知情同意書。

1.2.3 臨床檢查及治療UVC留置期間若患兒出現不明原因的氣促、發紺、氧飽和度下降、心動過速、心動過緩等,行胸部X線片以確定導管尖端位置及心影大小,并行超聲心動圖檢查是否存在PCE/CT,明確診斷后立即外拔或拔除UVC導管,根據病情行心包穿刺引流積液并送檢。嚴密監測患兒生命體征及心肺功能,動態胸部X線片及超聲心動圖監測PCE,如無增加、反復,生命體征平穩,病情好轉達出院標準,即為治愈。

2 結果

2.1 一般資料

2020年1月—2021年6月我院NICU共有322例危重新生兒留置UVC,其中發生PCE/CT 3例(0.9%),均為足月兒,胎齡39+4~40+6周,體重3 300~3 900 g,男2例,女1例,發病前患兒呼吸循環穩定,原發病為早發型敗血癥和感染性休克。

2.2 臨床表現

患兒在UVC留置后14.5~120 h出現PCT/CT典型臨床癥狀,表現為氣促、呼吸困難2例,發紺1例;心動過速(170~220次/min)、血壓下降2例,心率下降1例;3例急診床旁超聲均提示心包積液(1例中量、2例大量)。

2.3 UVC留置情況

3例患兒置管后胸片檢查顯示導管位置均正常。病例1導管尖端位于T6,外拔0.5 cm,置管14.5 h后發生PCE/CT,予外拔導管7 cm后繼續低位使用8 d后拔除;病例2導管尖端位于T8,未調整導管位置,置管5 d后出現PCE/CT后立即拔除;病例3導管尖端位于T7,未調整導管位置,出生后28 h移位至T5(圖1),予外拔0.5 cm,置管66 h后出現PCE/CT后拔除。見表1。導管用藥均是3種血管活性藥(多巴胺、多巴酚丁胺、腎上腺素)和1種擴容劑(生理鹽水/白蛋白/血漿)同時輸注,最大液速分別為120、120、80 mL/h。

表1 3例UVC相關PCE/CT患兒情況

圖1 病例3胸部X線片

2.4 實驗室檢查

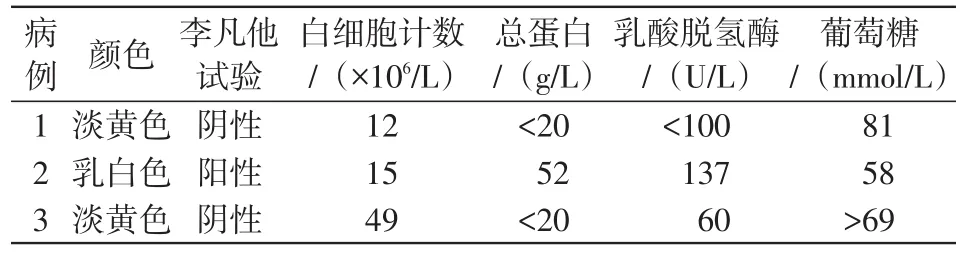

3例發生PCE/CT的患兒均行心包穿刺術后送檢心包穿刺液,結果見表2。3例心包穿刺液經檢測均含有高濃度糖,提示積液為高滲液體。

表2 心包穿刺液檢測結果

2.5 治療及預后

3例出現PCE/CT的患兒在診斷明確后立即給予心包穿刺術抽液、心肺復蘇等治療,病情逐漸穩定,治愈出院。

3 討論

UVC置管術是NICU中一種重要的置管技術,常用于極早產兒長期靜脈營養的維持、感染性休克患兒的快速擴容和多通道血管活性藥物的持續滴注等。與外周靜脈相比,臍靜脈相對粗大,置管快速、成功率高、給藥發揮作用快,有效提高了危重新生兒的救治成功率[7]。隨著UVC使用的增多,相關并發癥的發生率有所增加,其中PCE/CT是一種少見而危及生命安全的嚴重并發癥。心包腔內短時間內聚集大量液體導致心包腔內壓力驟升、心臟舒縮功能受限、心搏出量減低,可迅速出現呼吸困難、血氧飽和度下降、心動過速、心率減慢和血壓下降等呼吸和循環系統癥狀。如果未能及時發現并緊急處理則可導致不可逆的急性心功能衰竭和多系統受累[8]。臨床工作中一旦發現UVC置管患兒出現不能用其他疾病解釋的上述表現,要高度懷疑PCE/CT可能,需即刻進行心肺復蘇同時緊急行床旁心臟超聲明確診斷。如果超聲提示心包積液增多、心腔受壓變形、心搏出量減少,應盡快行心包穿刺術抽出腔內積液以解除心臟填塞、恢復正常心功能,避免進一步發展至心臟驟停。本研究3例UVC相關PCE/CT病例均在早期及時發現,并經過緊急處理,臨床癥狀快速緩解,效果良好,治愈出院。

UVC使用過程中發生PCE/CT的具體原因尚不明確,導管位置不正確可能是重要原因之一。本研究中發生PCE/CT的3例患兒中有1例曾有UVC導管尖端位置過深(置管時位置為T7,出生后28 h移位至T5)。UVC相關PCE可由導管尖端機械性損傷導致心房壁穿孔所致[9]。國外尸檢發現UVC管端嵌合于右心房壁,嵌合處心肌薄軟、出血、血管內皮損傷、間質水腫和血管擴張,染色劑灌注最終彌散到心包間隙[10]。此外肢體運動、姿勢變化、腹圍改變、臍帶攣縮、心臟搏動等因素都可能影響導管位置,故定時監測導管位置非常重要。

另外2例PCE/CT發生時導管位置正確,仍可發生PCE/CT,這可能與持續灌注高滲液體引起血管內皮滲透性損傷,最終導致心包積液有關[11]。本研究中發生UVC相關PCE/CT者均為足月新生兒敗血癥合并感染性休克病例,這與早產兒使用UVC主要是為了減少穿刺和長期勻速補充靜脈營養液不同,足月兒使用UVC的目的是快速擴容和應用各種血管活性藥,而這種多通道液體同時快速輸注,導管內流速、壓力急劇升高,有可能使纖細的導管在血管中無規律地反復擺動,直接損傷血管壁,而高速、高滲液體作用于因感染導致通透性升高的血管,則更容易導致血管內皮損傷而使導管刺穿血管進入心包導致PCT/CT。本研究中3例心包積液檢測均含有高濃度糖,提示積液為高滲液體,可為這一推斷提供一定的佐證。武文艷等[12]也發現管端異位、重癥感染、反復操作對血管的損傷是心包積液形成的重要原因。因此為預防UVC相關PCE/CT嚴重并發癥的發生,我們建議:UVC置管過程中盡量輕柔,位置合適,避免反復穿刺,以減少對血管的刺激和損害;UVC置入后每周至少檢查2次導管位置,以便早期發現可能的導管移位;注意控制輸液的速度和濃度,如果可能可建立多個靜脈通道以分散輸注的壓力和濃度,減輕可能的血管損傷;積極治療原發病,盡早停止使用和拔除UVC。

綜上所述,導管位置異常和高滲溶液的快速輸注可能是危重足月兒UVC后發生PCE/CT的原因。臨床上應注意監測導管位置、控制液體輸注的速度和濃度、積極治療原發病,PCE/CT發生后必須盡早識別和緊急處理。