超聲引導(dǎo)下短軸法與長軸法在新生兒頸內(nèi)靜脈置管中的比較

陳 哲,翟玉霞,王嘉嘉,邱仲賢,蘇鴻輝

(1.汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院超聲科,廣東 汕頭 515041;2.汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院超聲介入科,廣東 汕頭 515041)

新生兒科患兒住院治療期間通常需要留置靜脈通路,一般的頭部、四肢淺靜脈套管針可以滿足護(hù)理需求。但對于部分皮膚淺薄、淺靜脈收縮的早產(chǎn)兒,找到合適的淺靜脈有一定難度,另外部分病情危重的患兒需要長期輸注大量液體或刺激性液體,這時候留置中心靜脈導(dǎo)管則成為臨床首選方案[1-2]。常見的中心靜脈導(dǎo)管包括經(jīng)外周靜脈穿刺的中心靜脈導(dǎo)管(peripherally inserted central venous catheter,PICC)以及經(jīng)深靜脈穿刺中心靜脈導(dǎo)管術(shù)(central venous catheter,CVC)[3-4],PICC同樣受制于患兒的淺靜脈大小,部分患兒無法操作完成,因而CVC則成為目前新生兒危重患兒建立靜脈通路最后的保障。經(jīng)頸內(nèi)靜脈穿刺的CVC是臨床上最常選擇的血管入路,超聲引導(dǎo)下經(jīng)頸內(nèi)靜脈留置中心靜脈導(dǎo)管術(shù)成功率高,并發(fā)癥少,穿刺時間短,在臨床上得到極大的推廣。對于穿刺手法而言,常見的有長軸及短軸穿刺方法[5-6],新生兒因脖子短小、超聲切面受限等原因,穿刺方式不同于成人。因此,本研究旨在比較兩種穿刺方法在超聲引導(dǎo)下新生兒頸內(nèi)靜脈置管中的應(yīng)用價值,為臨床提供參考依據(jù)。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析2018年1月—2021年12月在汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院新生兒科住院并行超聲引導(dǎo)下頸內(nèi)靜脈穿刺置管術(shù)的69例患兒的臨床資料。按照穿刺方式分為長軸組(35例)和短軸組(34例)。其中男性37例,女性32例,年齡1~29 d。納入標(biāo)準(zhǔn):(1)有完整的臨床病歷資料;(2)有完善的超聲檢查及操作記錄;(3)經(jīng)超聲引導(dǎo)下成功穿刺并留置經(jīng)頸內(nèi)靜脈中心靜脈導(dǎo)管。排除標(biāo)準(zhǔn):(1)穿刺部位存在感染或皮膚破潰;(2)頸內(nèi)靜脈或無名靜脈存在血栓;(3)頸部畸形。本研究獲得汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院倫理委員會審查批準(zhǔn)。

1.2 儀器與方法

1.2.1 儀器GE Logiq E9彩色多普勒超聲診斷儀及高頻探頭9L;ARROW公司小兒頸靜脈導(dǎo)管,規(guī)格型號REF ES-04150,內(nèi)徑20 Ga,1.1 mm。1.2.2 操作流程所有患兒均采用仰臥位,一般于術(shù)前5~10 min使用藥物鎮(zhèn)靜,以防操作時患兒不配合,已行氣管插管輔助通氣的患兒無需特殊鎮(zhèn)靜處理。長軸組采用棉枕頭墊于患兒肩膀,使頭部明顯后仰,1名護(hù)理人員固定患兒頭部及肩部,盡量暴露患兒頸部。短軸組術(shù)前無需特殊準(zhǔn)備。使用高頻探頭對患兒頸內(nèi)靜脈進(jìn)行超聲掃查,確定好穿刺點,長軸組因考慮超聲探頭的掃查需要,一般選擇遠(yuǎn)心端的頸內(nèi)靜脈(近下頜處)為穿刺點,而短軸組無需考慮探頭置放位置,穿刺點可以選擇近心端的頸內(nèi)靜脈(近鎖骨處)。常規(guī)消毒、鋪巾,鹽酸利多卡因注射液局部麻醉,長軸組以15°~45°穿刺,在實時超聲引導(dǎo)下顯示穿刺針長軸穿刺,直至針尖突破頸內(nèi)靜脈并見暗紅色靜脈血流出,短軸組以45°~75°穿刺,在實時超聲引導(dǎo)下顯示穿刺針點狀針尖穿刺,探頭隨穿刺針尖移動,至針尖突破頸內(nèi)靜脈并見暗紅色靜脈血流出;而后兩組均繼續(xù)置入導(dǎo)絲,拔出穿刺針,用擴(kuò)皮管擴(kuò)皮,置入中心靜脈導(dǎo)管;最后在穿刺點周圍縫皮2針固定導(dǎo)管并使用肝素鈉鹽水沖管,貼上固定敷貼。所有操作均由2名具有8年以上超聲介入操作經(jīng)驗的醫(yī)師完成。

1.2.3 觀察指標(biāo)術(shù)前準(zhǔn)備時間:長軸組為擺正患兒仰臥位體位、用棉枕頭墊于患兒肩膀和消毒鋪巾的時間,短軸組為擺正患兒仰臥位和消毒鋪巾的時間。首次穿刺成功時間:從局部浸潤麻醉到穿刺針突破靜脈壁、靜脈血流出的時間。穿刺血管次數(shù):穿刺針突破靜脈壁的總次數(shù)。穿刺總耗時:從局部麻醉到置管成功并貼好敷料的總時間。術(shù)后拔管前并發(fā)癥發(fā)生率。兩組術(shù)后縫皮口出現(xiàn)輕微的滲血以及穿刺口周圍皮膚輕微瘀青,無需臨床特殊干預(yù),不作為并發(fā)癥統(tǒng)計。

1.3 統(tǒng)計學(xué)方法

應(yīng)用SPSS 25.0統(tǒng)計軟件進(jìn)行分析。正態(tài)分布的計量資料以±s表示,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗;非正態(tài)分布的計量資料以中位數(shù)和四分位數(shù)間距[M(Q1,Q3)]表示,組間比較采用Mann-WhitneyU檢驗;計數(shù)資料以百分率表示,組間比較用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 兩組患兒的一般資料比較

兩組患兒的性別、年齡、體重、靜脈內(nèi)徑、有無氣管插管輔助通氣等一般資料差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P值均>0.05),具有可比性。見表1。

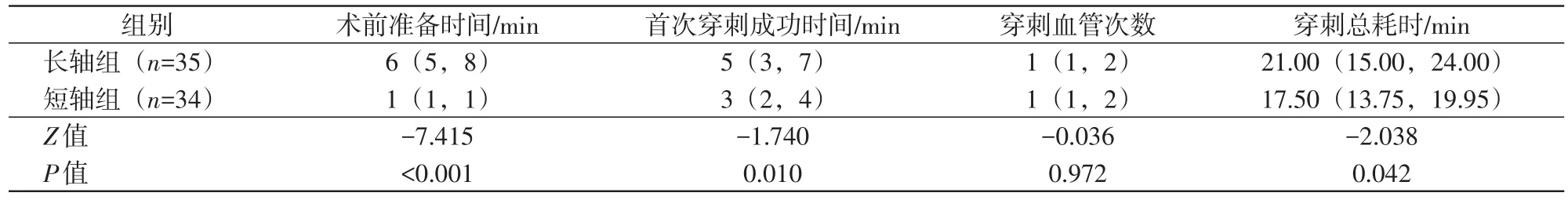

2.2 兩組頸內(nèi)靜脈置管操作的觀察指標(biāo)比較

短軸組頸內(nèi)靜脈置管操作的術(shù)前準(zhǔn)備時間、首次穿刺成功時間和穿刺總耗時均短于長軸組,差異具有統(tǒng)計學(xué)意義(P值均<0.05),見表2。

表2 兩組頸內(nèi)靜脈置管操作觀察指標(biāo)比較

2.3 兩組頸內(nèi)靜脈置管術(shù)后并發(fā)癥比較

長軸組術(shù)后出現(xiàn)脫管1例、管道堵塞2例、管道感染1例,短軸組術(shù)后出現(xiàn)脫管2例、管道堵塞2例、管道感染0例。長軸組與短軸組術(shù)后拔管前并發(fā)癥發(fā)生率分別為11.4%、11.8%,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(χ2=0.002,P=0.965)。

3 討論

新生兒醫(yī)學(xué)的快速發(fā)展給更多的重癥早產(chǎn)兒提供了更加有效的治療,而新生兒的靜脈通道成為治療的一座重要的橋梁,對于重癥的新生兒而言,往往住院時間長,同時因為其多臟器發(fā)育尚不成熟,特別是早期消化系統(tǒng)發(fā)育不完善,需要較長時間的腸外營養(yǎng)支持[7],另外一些病情危重的患兒需要大量輸注高級抗生素及電解質(zhì),普通的淺靜脈留置針需反復(fù)穿刺置換,特別是對于早產(chǎn)兒,淺靜脈壓癟后穿刺難度極大,而且淺靜脈留置針的使用時間不長,反復(fù)地穿刺也給患兒帶來痛苦。因此,為了保證患兒得到充足的營養(yǎng)支持及藥物治療,深靜脈置管成為最后的靜脈通路保障[2-3]。超聲引導(dǎo)下經(jīng)皮頸內(nèi)靜脈穿刺置管是一種安全有效的置管手段,Rossi等[7]研究認(rèn)為對于成人頸內(nèi)靜脈穿刺,長軸法比短軸法更具有效率。但對于新生兒來說,因其受體位限制且靜脈管徑小,兩種方法是否具有同等效率值得探討。

長軸法穿刺又稱平面內(nèi)穿刺,使用該方法時,能夠?qū)⒋┐提樔虒崟r顯示在影像上,對操作者技術(shù)要求偏低,但一般穿刺路徑較長。而短軸法穿刺又稱平面外穿刺,穿刺時圖像上僅能顯示穿刺針的橫截面和短軸面,此種方法對操作者技術(shù)要求高,但穿刺路徑短,對于一些操作空間有限的部位,使用短軸法則更有優(yōu)勢。本研究分別使用兩種穿刺方法對新生兒頸內(nèi)靜脈進(jìn)行穿刺置管,研究結(jié)果表明,在術(shù)前準(zhǔn)備時間、首次穿刺成功時間、穿刺總耗時上短軸法更具有優(yōu)勢。新生兒在體型及配合程度上與成人有著明顯差別,新生兒脖子短小,常規(guī)的探頭無法全部在長軸觀上全部顯示,另外即使使用鎮(zhèn)靜劑或者局部浸潤麻醉,想要患兒保持同一姿勢也存在一定的難度。因此,使用長軸法引導(dǎo)穿刺,除了2名介入醫(yī)師外,另外至少需要多1名護(hù)理人員在術(shù)前幫忙擺好并固定患兒體位,將患兒肩膀墊高并把脖子拉伸,保持頭后仰的姿勢,才能在一定程度上顯示長軸;而使用短軸法引導(dǎo)穿刺,患兒無需特殊體位準(zhǔn)備,也無需多1名護(hù)理人員固定體位,這對于操作者來說,可以爭取更短的時間快速開始操作。另外,穿刺成功效率對于一些危重患兒具有重大意義,使用短軸法可以快速命中目標(biāo),原因在于新生兒血管內(nèi)徑細(xì)小,即便使用20G的穿刺針進(jìn)行穿刺,在長軸切面上仍然會出現(xiàn)影像的容積效應(yīng),很多時候超聲圖像顯示針尖到達(dá)靜脈管腔內(nèi),但其實穿到了靜脈側(cè)壁,而使用短軸法,穿刺針短軸面可以清晰顯示針尖到達(dá)靜脈中央還是側(cè)壁,從而可以實時準(zhǔn)確、快速突破靜脈壁。

本研究發(fā)現(xiàn)在穿刺次數(shù)上,無論使用長軸法還是短軸法,兩組病例對比差異無統(tǒng)計學(xué)意義。原因可能是,當(dāng)穿刺針突破頸內(nèi)靜脈,見暗紅色靜脈血回流后,無論是使用長軸法還是短軸法,即使使用局部浸潤麻醉或者鎮(zhèn)靜處理,患兒仍會出現(xiàn)身體擺動,且頸內(nèi)靜脈內(nèi)徑小,引流穿刺針易脫位[8]。另外,本研究表明兩種穿刺方法的并發(fā)癥發(fā)生率差異無統(tǒng)計學(xué)意義,兩組病例都出現(xiàn)了少數(shù)的管道堵塞和脫管的并發(fā)癥,主要是因為新生兒血管細(xì)小,置入的中心靜脈導(dǎo)管內(nèi)徑也相對較小,容易造成管腔堵塞,同時,新生兒皮下組織淺薄,導(dǎo)管縫皮固定時,無法穿刺到更深組織來固定導(dǎo)管,容易導(dǎo)致脫管。在長軸組中,僅有的1例感染患兒是因為穿刺后,穿刺旁的頭皮因其他原因發(fā)生感染,位置靠近導(dǎo)管,這也是引起導(dǎo)管發(fā)生感染并發(fā)癥的主要原因,其他患兒未發(fā)生感染情況。總的來說,使用超聲引導(dǎo)下經(jīng)皮頸內(nèi)靜脈置管,對于新生兒是安全可靠的[9-11]。

當(dāng)然,本研究也存在一些局限性。首先,操作都由具有多年經(jīng)驗的超聲介入醫(yī)生完成,不僅能最大程度減少并發(fā)癥的發(fā)生,也能保證具有一定難度的短軸觀操作能順利完成,而對于經(jīng)驗不足的醫(yī)師來說,是否具有同等效能尚不明確;其次,仍需要加大樣本量,更全面地評估短軸法的優(yōu)勢。

綜上所述,對于有經(jīng)驗的超聲介入醫(yī)師來說,使用短軸法超聲引導(dǎo)下經(jīng)皮新生兒頸內(nèi)靜脈穿刺置管具有更快速、便捷的優(yōu)勢,值得臨床推薦使用。