小學數學課堂中如何設計“好問題”

王榮森

(鞍山市教師進修學院)

一部好的電視劇要有好的劇本,一節高效的數學課要有好的數學問題。明代學者陳獻章說:“學貴有疑,小疑則小進,大疑則大進。”美國數學家哈爾莫斯說:“問題是數學的心臟。”數學課堂上,教師提出的“好問題”,能引起學生的共鳴,激發學生的思考。師生互動的程度會直接影響到課堂效果,而只有在“好問題”的引導下,師生才能真正互動起來。那么,什么樣的數學問題才算是“好問題”呢?“好問題”要能貼近學生的實際生活,揭示當堂課中知識的重難點;“好問題”要有數學價值和趣味性,既能解決生活中的實際問題,又能撥動學生的思維之弦;“好問題”要能激起學生思維的“火花”,成為學生主動探索數學的動力。

然而,在實際的課堂教學中,教師很多時候不注重提出“好問題”,導致師生互動的效果往往不盡如人意。究其原因,一是因為教師提出的數學問題流于形式,問題過小、過淺、重復的舊知過多,沒有讓學生進行數學思考的價值;二是因為教師提出的數學問題偏離學生生活實際,呈現出偏、難、怪等現象,不能將靜態的數學知識轉化為動態的生活情境,導致學生缺乏知識運用的靈活性、綜合性、創造性;三是因為教師提出的數學問題不注重課堂中生成資源的利用,問題不能有效促進學生數學發展水平的提升;四是因為教師提出的數學問題不能恰到好處地揭示教學中的核心知識點。為了避免上述“真說話,假互動”的現象,教學中要設計師生互動的“好問題”。

一、設計貼近生活實際,體現實效性的“好問題”

生活中處處有數學。數學來源于人們的生活同時也服務于人們的生活。好的數學問題應能解決生活中的實際問題,充分發揮數學的應用功能。教師設計“好問題”,要體現數學知識的實效性,讓學生親身體驗到學習數學的目的之一是解決我們日常生活中的問題,讓學生感到學數學有用,從而使他們喜歡數學、自覺思考數學、主動學好數學。

如教學“整數加減法的筆算”一課時,教師可結合如下生活實際,設計數學問題。

今天,我女兒在網上買了一個地球儀,價錢是120元,快遞費用是15元。昨天,我的手機收到一條短信提示,說我的手機本月已欠費20元,為了不影響正常通話,讓我盡快繳費,我馬上用手機交了200元話費。早上,我在上班的路上正好遇到一家外貿商店進行清理庫存打折優惠活動,店內所有商品一律打折處理,我挑選了一個背包,優惠后的價錢是100元,優惠了30元。請大家動腦想一想、動口說一說,小組內同學相互交流一下,在老師這段文字敘述中,誰能根據這些信息提出一些有思考價值的數學問題?請用你們發現的數學信息結合數學知識來解決這些問題。在我們的日常生活中,也有這樣類似的數學問題嗎?請在小組內互相提出問題并用我們所學的數學知識加以解決。

教師利用自己親身經歷的真實生活事例,讓學生認真閱讀并從中發現有用的數學信息,與小組內同學交流、分享、總結,提出新問題。這樣,不僅培養了學生的閱讀能力,同時也增強了學生靈活運用數學知識解決問題的能力。在解決上述數學問題時,學生躍躍欲試,積極參與研討交流。這樣,通過“好問題”,教師把課堂交給了學生,使學生成為了學習的主人。

再如,在教學“可能性”一課時,我設計了這樣的數學問題。

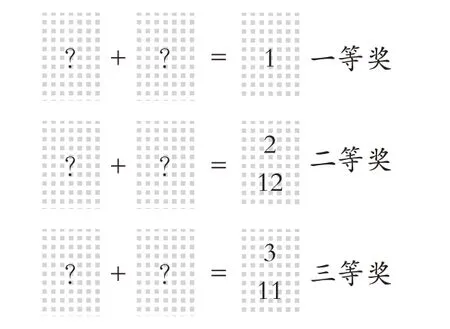

老師聽說農村大集特別熱鬧,賣什么的都有,于是我利用上周日休息時間,起早去趕農村的大集。在大集上,有一些人正在開展摸獎贈禮品活動。摸獎規則是:有12張撲克牌,牌上的數字分別為1~6,每個數字的牌有2張。摸獎時,每次付1元錢,同時摸2張牌。2張牌上的數字之和等于1是一等獎,獎品是價值150元的家用菜刀一套;2張牌上的數字之和等于2和12是二等獎,獎品是價值5元的水果刀一把;2張牌上的數字之和等于3和11是三等獎,獎品是價值1元的筷子一雙。我就想要這套家用菜刀,看到這個摸獎活動就動心了,結果摸了一次沒有摸到,第二次也沒有摸到,第三次還沒有摸到,你們說這是怎么回事?但我很想摸到家用菜刀,你們想一想怎么改一下得獎條件,我摸到菜刀的可能性更大?(如圖1)

圖1 集市摸獎

經過思考學生發現,一等獎是不可能摸到的,因為2張牌上最小數字的和是1+1=2;摸到二等獎的可能性也很小,因為只有1+1=2,6+6=12兩種情況;摸到三等獎的可能性也不大,但如果改成和為7,摸到的可能性就很大。教師以“集市摸獎”的題材作為數學問題,既貼近生活又解決了生活中的實際問題,讓學生幫助教師利用可能性的原理來分析和判斷,不僅幫助學生養成了運用數據進行分析推理的思考方式,而且也能使學生的創造性思維得到不同程度的提高。

二、設計揭示教學重難點,具有針對性的“好問題”

好的數學問題針對性要強,要能揭示知識的重難點,緊扣教學目標。教師要在知識的易錯處提出數學問題,以達到突出教學重點、分解教學難點的目的,幫助學生掃清學習障礙。教師還應在學生思維的障礙處提出問題,這樣有利于學生的知識遷移、知識建模,加深學生對所學新知的理解。

如在教學“異分母分數加減法”一課時,教師可提出這樣的問題。

計算異分母分數相加減時,為什么不能直接把分子和分母相加減呢?

再如,在教學“圓的面積”一課時,教師先讓學生動手操作,分別把圓平均分成8份、16份,然后將分開的部分拼組成一個近似的長方形。最后,教師讓學生仔細觀察這個近似的長方形并提出如下的數學問題:這個拼組后的近似長方形面積與原來圓的面積有什么關系?拼組后近似長方形的長、寬與原來圓的周長、半徑之間分別有什么關系?這兩個問題不但針對性強,而且還能揭示“利用長方形的面積公式推導出圓的面積公式”這個本課的重難點。為了使學生對數學知識掌握得更加準確,使數學知識更有說服力,教師可再次提出問題:若把這個圓平均分成32份、64份……,平均分的份數越多,拼組成的圖形就越接近什么樣的圖形?這個長方形的長和寬就是原來圓的什么?怎么通過長方形面積公式(長方形面積=長×寬)推導出圓的面積公式?(圓的面積=圓周長×半徑

學生在師生互動中體會到,把圓平均分的份數越多,拼成的圖形就越接近長方形。這些“好問題”可以促使學生在課堂中積極思考,促使師生積極互動、探究,還可以使學生通過自己的思考學會新知識、感受轉化的數學思想。

三、設計激發學生學習動力,具有趣味性的“好問題”

數學課堂中,“好問題”的呈現應具有趣味性和挑戰性,要變枯燥的數學為有趣味的數學,使學生樂于接受。如果教師設計的數學問題趣味性很濃,符合學生學習的“口味”,學生表現出來的求知欲就強,就能促使學生主動、積極思考。在“好問題”的引導下,學生還可能會發現更多有價值的新問題。

如在教學長度單位、重量單位、時間單位及元、角、分等內容時,教師可設計這樣的數學問題:

在括號里填上什么單位名稱,可使算式1( )-1( )=9( )成立?

學生剛看到這樣的問題時,先覺得是不可能的,同時也對究竟怎么填產生了探究的興趣。在師生互動交流探究中,教師結合學生生活中的經驗,引入解決問題的趣味情境,學生根據所學內容,結合具體的情境,不但填出了長度單位,而且還填出了元、角、分等單位。他們發現,這樣的問題可以延伸出很多種答案,而且這些答案都是存在一定規律的。然后,學生還能自己總結出:只要是十進制單位都可以填。在此基礎上,學生還能自己設計這類問題,如在括號里填出適當的單位名稱,使算式1( )-1( )=23( ),3( )+4( )=1( ),1( )-10( )=50( ),1( )-1( )=11( )成立。

這類數學問題的設計,不僅把數學中枯燥的“長度單位”等概念教學轉化為學生學得津津有味的趣味數學,同時也激發了學生學習的動力。

“好問題”在有趣味性的同時,還應具有一定的思考價值,要能促進學生積極思考。喜歡挑戰是學生的天性,具有挑戰性的、探索性的數學問題能吸引學生主動去思考。

如在教學“分數的基本性質”一課時,教師可設計一個既有趣味性又有思考價值的數學問題:

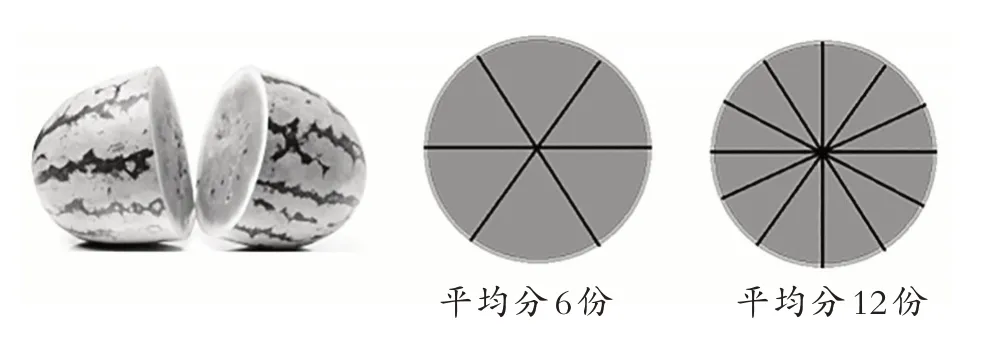

暑假里的一天,爺爺買了一個大西瓜,先平均分成兩半,然后把分開的一半西瓜平均分成6塊,把其中的1塊給了小明;妹妹小麗撒嬌地抱著爺爺,想多要1塊。于是,爺爺把另一半西瓜平均分成12塊,拿出2塊給小麗。想一想,小明和小麗誰分到得多?你認為爺爺這樣分西瓜公平嗎?(如圖2)

圖2 爺爺分西瓜

這樣的問題具有趣味性、挑戰性,也具有一定的思考價值,能促使學生用數形結合的思想探索分數的基本性質。

總之,教師在課堂上提出“好問題”,是一種藝術,也是一門學問。“好問題”要能激發學生的內驅力,要能喚醒學生對知識的渴望和對學習的興趣,使學生產生對未知的探索需求。這樣,才能發展學生的數學思維,提高數學教學質量,讓課堂真正成為學生學習的樂園。