漢字的民族文化基因與多樣化發展

劉小樂,趙 娜

(中國文字博物館,河南 安陽 455000)

漢字是中華文明的重要結晶,經過數千年的發展演化,漢字已不僅是一個語言符號,更代表了中華民族的悠久文明與智慧。本文通過梳理漢字的歷史淵源、發展過程與現狀,以期提高人們對漢字文明的了解和認知,更好地傳播和弘揚中華文化。

1 漢字的發展過程

漢字有著數千年的悠久歷史,從甲骨文到金文、篆書、隸書、楷書、草書、行書等,一路走來,不斷發展。

1.1 甲骨文的誕生與發展

現代考古發現,出土于河南省安陽市殷墟的甲骨文,是迄今為止中國最早成體系的古漢語文字,距今大約3 600多年的歷史。商朝中期,盤庚遷殷,自此200年間,商朝政治穩定,軍隊強大,祭祀活動受到重視。作為鳥夷的九黎分支,商族在徽文和鳥夷九里部落圖形符號的基礎上,借鑒了多種占卜方法,創造了中國古代象形文字——甲骨文。華夏、卜文和鳥夷九黎人東夷卜骨的文字標記可以在甲骨文中找到,這使人們有理由相信甲骨文是在多個符文的基礎上發展起來的。甲骨文目前出土的單字共有4 500個,已識2 000余個。2003年,山東濟南大辛莊遺址出土商代甲骨文,后來,陜西岐山周公廟遺址也有字甲骨出土。這表明,甲骨文是當時商朝的官方文件,為諸侯國所通用,這為以后漢字的傳播打下了基礎。

1.2 金文的誕生與發展

較甲骨文略晚出現的則是金文,指的是鑄刻在銅器上的銘文。金文時代大致包括四個階段,即殷金文(前1300年—前1046年);西周國金文(前1046年—前771年);東周金文(前770年—前222年);秦漢金文(前221年—前219年)。商周時期,銅器得到了廣泛的發展,其中,最主要的代表為鼎和鐘。禮器以鼎為代表,音樂則以鐘為典型代表,而“鐘鼎”是當時銅制器的代稱,所以,金文也被稱作鐘鼎文。金文所使用的單字比甲骨文多,尤其是形聲字多,已充分體現出形聲構字的原則。同時,金文筆畫明顯減少,書寫比甲骨文簡練、規范,也體現了漢字發展由繁到簡的原則,這標志著漢字構型體系開始走向完善。

1.3 漢字形體結構定型發展

戰國時期,由于社會動亂,諸侯國各自為政,這個時期的金文帶有強烈的地方色彩,后來學者們將這個時期的漢字分成了兩大派:秦系文書與山東六國文書。秦系文書比山東六國文書要保守得多,大體上延續了西周國金文的優良傳統。后來秦始皇統一六國,由于漢字的差異給國家法令政策的實施造成了障礙,于是秦始皇接受李斯的意見統一文字,從而形成了秦篆,并大體上完成了全部漢字的符號化。但是,由于秦篆寫字速度比較緩慢,所以人們在使用時,往往把小篆圓轉的筆劃變成方折平直的筆劃,并分出幾個偏旁部首,構成一個簡單字形,被叫做“秦隸”。秦隸是文字發展的轉折點,在漢字發展史上具有劃時代的意義,方塊字從此開始定型。到了漢代,出現了楷書,并在魏晉南北朝時代盛行,唐朝時形成了新的書法:草書與行書。到了宋代,由于雕版印刷和活字印刷等技術的廣泛應用,宋體字隨之產生,后來又有了仿宋體等。在中華人民共和國成立后,國家大力提倡使用簡化字。1956年,《漢字簡化方案》和《簡化字總表》開始在全國推行。

2 信息化時代對漢字書寫的沖擊

隨著網絡普及和 5G 等新技術的開發與應用,全球目前已經構筑了以智能手機、電腦、物聯為終端的現代化網絡多模態交流環境。社會環境的變化客觀上使得人們對文字交流的需求不再僅僅局限于以紙筆手寫方式輸出,而是悄然呈現出多元共存的特征,以微信、QQ等即時線上平臺的鍵盤或語音輸入成為中文日常交際主流[1]。于是,當人們拿起筆真正在要寫的時候才突然發現,好多漢字雖曾相識,但已經不能寫不會寫了。

針對人們提筆忘字現象,我們應該認真地想一想,為何經歷了數千年發展傳承下來的漢字文明,如今成為這樣?人們日常都離不開的語言和漢字,又為何被人們忽視至此?電子產品的大量問世,信息化技術的廣泛普及,讓漢字走向危機了嗎?筆者認為,盡管電腦錄入技術的問世確實使人類書寫的機會減少了,但實際上真正導致人們輕視漢字的主要因素還是中國人缺乏對漢字應有的崇敬之心。2013年,中央電視臺(現中央廣播電視總臺)開播了一檔電視節目——《中國漢字聽寫大會》,充分喚起了人們關于漢字的記憶。節目以拯救遺失在鍵盤里的漢字為宗旨,針對現實生活中人們在書寫時常常面臨“提筆忘字”的尷尬局面,通過漢字背后的文化演繹,力圖糾正現在網絡環境下錯字、別字、錯讀等問題,規范漢字的書寫與讀音,提醒中國人注意對漢字基本功的學習,從而重新認識和理解漢字文化,體現了新時期電視節目的文化擔當[2]。

3 促進漢字傳承的策略

3.1 提升漢字文化的傳承意識

在已知的四大古文字體系中,古埃及的象形文字、古巴比倫的楔體文字和印第安人的瑪雅文字均已失傳,只有中國甲骨文所代表的漢字體系經數千年的演變、發展,沿用至今。漢字既是一種書寫符號,也是中華優秀傳統文化的傳播載體。中華優秀傳統文化孕育并產生了漢字,反過來,漢字也繼承并發揚了中華優秀傳統文化,二者相得益彰、互相促進。正是因為有博大精深的漢字,我們才能穿過《詩經》,回到男耕女織的時代,體會古人的那份單純與純真,“關關雎鳩,在河之洲”仍在我們耳邊回響;穿過《論語》,我們深深體會到先人“人不知而不慍,不亦君子乎”的慷慨和智慧;穿過《大學》,我們認識到“大學之道,在明明德,在親民,在止于至善”的意義和擔當。中華優秀傳統文化是通過漢字來傳承的。人們借助漢字來了解中國古代社會,來了解祖先的的基本生存方法和價值觀念,并從中汲取精華為今所用。

漢字有幾千年的歷史,每一個字都有一個演變的過程,都有深刻的文化內涵和很長的演化傳承。漢字是中華文明的載體和符號,是中華文化存在的基礎。中華文明能夠持續發展,從未中斷,始終保持著旺盛的生命力,和漢字文化的發展有密切的聯系[3]。2017 年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳出臺實施的《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》明確指出,要以立德樹人為根本目標,積極推進以漢字文化為代表的中華傳統優秀文化,將其多層次、全方位、立體化地納入到社會發展的各個環節中去。因此,弘揚漢字文化,有利于為育人鑄魂注入文化基因,為立德樹人筑牢重要支撐,為民族復興賦予精神血脈。

3.2 鼓勵漢字文化的現代化應用

漢字是中國人的特有發明,不但有著交流溝通的意義,也有著美學藝術上的功能。這一部分筆者以甲骨文為例來論述漢字文化的現代化應用。

3.2.1 甲骨文在現代設計美學中的轉化

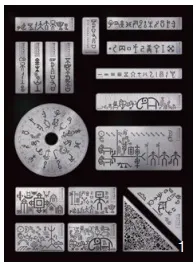

甲骨文作為中國漢字的最早雛形最能體現中國傳統文化。作為一種象形文字,甲骨文文字本身就具有很強的美學價值和藝術表現力[4]。清華大學美術學院“甲骨文書畫”教授陳楠多年致力于數字化甲骨文設計的研究與創作。他以甲骨文為基礎,借助甲骨文的象形表意特征,通過基礎組合、設色、故事化添加等手段,構建柵格地圖和使用節點捕捉,將甲骨文之美轉化為創新產品。圖1是他以視覺平面圖形作品“甲骨文字繪”演化的兒童用金屬模版。該產品造型獨特,功能齊全,造型新穎,呈現出簡約時尚的視覺美。用戶可以將模板與故事自由組合成圖像,體驗游戲中象形文字的美。圖2是藝術家范德平的甲骨文生肖雕塑,他以甲骨文生肖的形狀為基礎,創造性地將二維漢字的形狀轉化為三維空間的三維形狀,既保留了古代漢字的象形特征,又有強烈的現代感。甲骨文生肖雕塑作品展示了一些流行的、面向生活的特征,可以擴展并應用于文化禮品及城市園林雕塑。

圖1和圖2從不同視角把甲骨文的物質載體符號和審美屬性應用到各種產品的造型設計中,實現了甲骨文文化元素的創新表達。在新的歷史條件下,古代甲骨文藝術將煥發出新的時代光彩。“甲骨文是漢字最早的字體,這種接近于圖的象形表意文字,具有遠古人類純真的視覺審美,用數學的方式加以秩序化設計會更加有趣,適合現代審美。”陳楠認為,漢字不是簡單地作為記錄語言的符號,而是一直在擺脫這種唯一的角色,體現在衣食住行用中。漢字文化藝術是隱形的文化傳播領域。漢字將是一種文化符號而不僅僅是文字符號。他希望用當下的設計語言和媒介,讓祖先的智慧得以傳承,讓漢字承載的中華文化在年輕人的日常中刷屏、滾動、傳遞下去。這種傳承是中華民族文化自信的來源。

圖1 甲骨文字繪(作者:陳楠)

圖2 甲骨文生肖雕塑(作者:范德平)

3.2.2 甲骨文在書法藝術中的傳承

書法是中華文化的重要組成部分,在中國眾多的藝術門類之中,沒有哪一種藝術形式比書法能夠更直接、更深刻地體現中華民族的文化本質和精髓。2016 年 11 月 30 日,習近平總書記在中國文聯第十次全國代表大會、中國作協第九次全國代表大會開幕式上說到:“堅持以人民為中心的創作導向,將嶄新生活內容和時代氣息融入到自己的創作中去,是當代書家義不容辭的責任。”[5]十九大代表、中國書法家協會副主席、江蘇省書法家協會主席孫曉云說:“文化自信基于書法自信,書法應該成為每個人生活中的必修課。”中國書法在數千年的發展過程中,始終閃爍著中國人的哲學思想、審美志趣與人文情感。而作為中國書法淵源的甲骨文書法,最早體現了中國藝術之美。

甲骨文書法藝術主要包括兩個方面:一是“以刀代筆”,二是“以筆代刀”。總體風格特征是“刀筆味”。隨著時代的進步和發展,毛筆甲骨文書法已成為當代書法家族中一種新的藝術形式,越來越多的書畫家借鑒甲骨文特征自行創作出特色鮮明的的現代書法作品,他們將甲骨文視作一種靈感,在繼承殷商甲骨文的基礎上結合自己的審美思考和創作實踐,在自由揮舞的境界中展現展現著古代刀痕所賦予的書法魅力,如董作賓、羅振玉 等 的 甲 骨 文 書法等。傳統文化是中華民族的根,書法是中國文化的根,所以,書法自信對文化自信有著深遠的影響。

4 結束語

著名學者饒宗頤指出:“漢字已是中國文化的肌理骨干,可以說是整個漢文化構成的因子,我們必需對漢文字有充分的理解,然后方可探驪得珠地掌握到對漢文化深層結構的認識。”漢字歷史悠久,對我國歷史文明的產生、維系與發揚作出了難以磨滅的偉大功績。漢字有助于推動我國漢民族共同語的發展和穩固;有助于推動我國各少數民族的友好交往和協作;有助于推動中華文化的傳承和發揚,這些都是關系到民族文化可持續發展的重要內容。所以,應當加強漢字的創造和繼承,以推動中華文化的繁榮與發展,同時也將增強中華民族的自信心和民族自豪感,促進全球人類文明的傳承和人類社會的持續發展。