信息化時代應用型本科高校外語課堂生態系統的重構

毛 平,李小蘭 ,管 銳

(南京理工大學泰州科技學院 外國語學院,江蘇 泰州 225300)

1 理論基礎與技術路線

1.1 理論基礎

20世紀50年代以來,生態學已由一門描述性的生物學科發展成為一門新型綜合性學科,與其他學科、其他手段相結合共同解決現代生態的一些實際問題。外語教學研究者將生態學理論與教學實踐相結合,運用生態學觀點解釋和分析外語課堂教學中的現象和問題,語言生態的概念隨之誕生。美國語言學家豪根(E.Haugen)把語言環境比喻為生態環境,最早提出了語言生態這一概念,并將之定義為“研究任何特定語言與環境之間的相互作用關系”。近年來,國內學者借鑒生態學研究方法進行教育教學研究,并取得了一系列成果[1-4]。本研究基于教育生態學理論,利用實證研究的方法分析現代信息技術大規模應用于高校外語教學后所產生的問題,并致力于在教學實踐中解決這些問題。為了彌補教育學視角研究方法的不足,本研究采用了跨學科的研究視角,將外語課堂視為一個教育生態系統進行研究,在研究的過程中對英語專業課堂生態系統內部因子進行綜合分析,從而尋求解決問題的可行性方案。

1.2 技術路線

本研究以筆者任教的應用型高校(以下簡稱“我校”)為例,采用量化研究和質化研究相結合的手段,通過對我校英語專業的在校生(隨機抽取168名)及任課教師(隨機選取8名)的問卷調查、深度訪談和課堂觀察,分析了我校英語專業課堂生態現狀,旨在闡釋與解決以下三個問題:①地方應用型本科院校英語專業課堂生態因子包括哪些方面,各因子之間是何種制約關系?②信息化手段的介入引起課堂生態哪些不平衡現象?③如何重建課堂生態?本研究以上述問題為出發點,以教育生態學理論和系統分析法為支撐,采用問卷調查法和數據分析法(主要使用SPASS 22.0)探討課堂生態系統中信息化相關因子與教與學之間的影響關系,分析失衡原因,為重建和諧的課堂生態提供對策與建議[5]。

2 研究結果與分析

截至2020年12月底,我校95.2%的專業課教師承擔校園課程網絡資源的建設與更新,4.8%的專業課教師利用網絡平臺進行線上線下混合式教學。顯然,近年來我校信息化資源建設和利用已經取得一定成績。經過兩個學期的教學實踐,本課題組研究發現,大規模的信息化教育手段的使用打破了傳統課堂的生態平衡,出現了課堂生態系統各因子間疏于溝通,教育系統內部各因子無法實現良性運轉,師生信息化水平不高,教與學理念相脫節,生態主體間疏遠,教學者無法有效監控學習者的線上學習情況等問題。信息化手段的大規模運用并沒有達到預期的效果,反而帶來諸多負面影響,不僅引發了課堂生態系統各組分間的失調,而且還造成了各組分間交互關系的失諧。本課題組通過課堂觀察、問卷調查及師生訪談,發現下述主要問題。

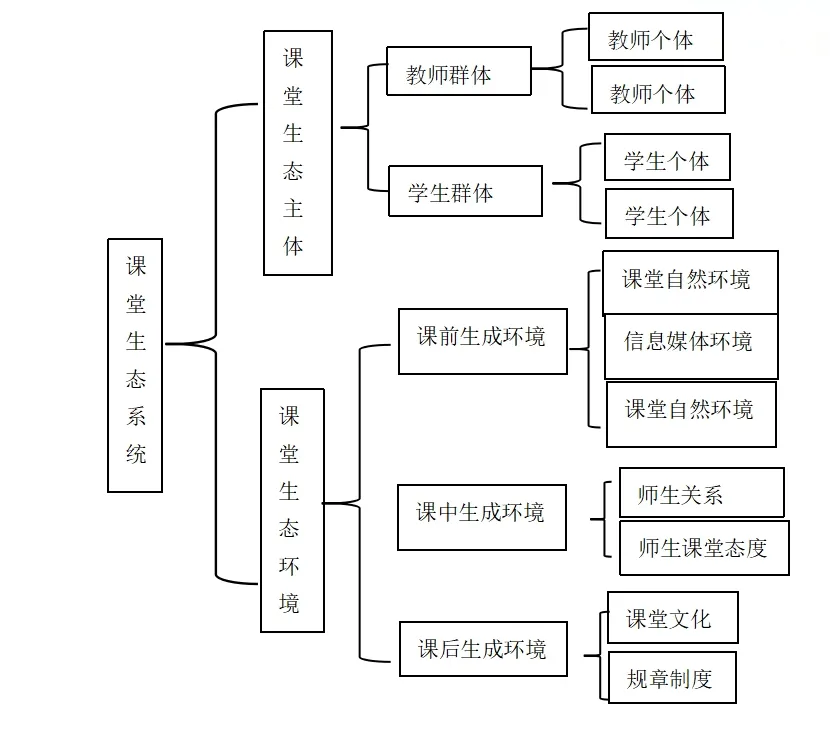

①生態主體關系失諧。課堂生態最基本的構成要素是課堂生態主體和課堂生態環境,它們之間是相互作用的。課堂生態主體所包含的系統生物組分是教學者和學習者。相對而言,課堂生態環境的內涵較為紛繁復雜,由于它呈動態性發展,對學習個體而言,主體因子有時也會演化為環境因子。課堂生態環境由三部分組成:課前生成環境,課中生成環境和課后生成環境。如圖1所示,作為一個大的生態系統,各因子間相互作用、相互制約。

圖1 課堂生態的主要組分

因此,現代信息技術的大規模運用必然影響課堂其他生態因子的變化。換言之,如其他因子無法實現與信息技術因子的同步變化,各組分比重就會失去平衡。為維持平衡,各因子應同步變化。然而,在整個過程中,課題組發現部分教學者尚不能同步轉變教學觀念、提高自身信息化素養,亦不能調整課堂教學角色。在隨機訪談的8名專業課教師中,有6名教師表示新學期的授課基本上沿用以前的教學內容、考核評價方法,僅有2名上年入職的專業課教師進行了大膽嘗試與創新。由此印證了教學者的自主意識和自主能力欠佳[6]。此外,調查顯示學習者自主學習能力相對缺失,85%的學生表示難以接受新的教學模式,無法適應網絡環境下的自主學習。我校英語專業學習者尚不能完全依托校園網絡設施和信息資源,合理有效地進行自主式、自適式個性化學習。由于課堂生態因子不能與教育信息化作出同步協變,加之教學者無法及時轉變教學理念,學習者亦不能實現完全自主學習,以致出現師生信息化素養水平一般、課堂氛圍沉悶、教學依舊以教師為主導等情況。在教育信息化進程中,上述和諧表征并不明顯,教學者與學習者之間的關系出現嚴重失諧。

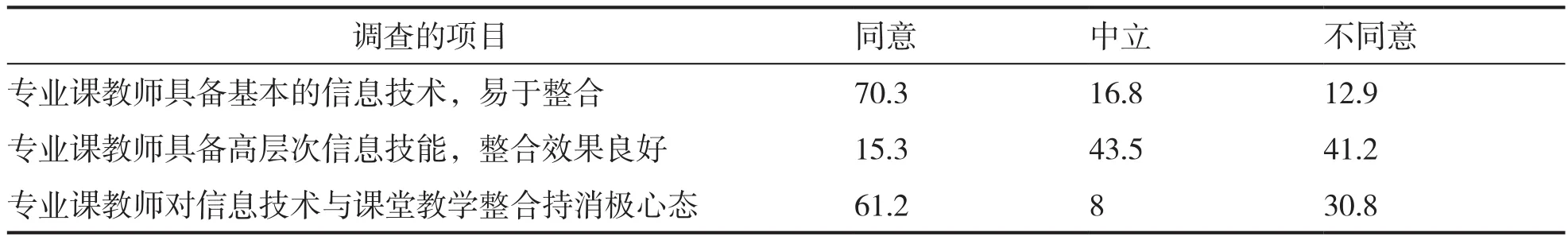

②師生信息化能力失諧。教師作為知識的轉化者和生產者,需借助信息化手段將信息傳給學生,實現知識的傳遞。受以下兩方面因素的影響,部分教師無法成功建立這種良性和諧關系:一是教師信息素養與現代信息技術的大規模應用之間尚有一定的差距,二是生態課堂的教學理念與傳統教學理念存在相悖之處。現代課堂生態更加注重以學習者為中心,強調建構式和共建式課堂環境,重視學習者的課堂參與度與自主、自發式學習。但是,本課題組在兩個學期隨機觀察的10門(低年級6門,高年級4門)專業課課堂教學中發現:教學者依舊以課堂知識講授為主、以教師為中心,未能建立起師生互動、生生互動和諧共生的建構性和共建性課堂環境。部分教師的教學觀念依舊滯后,沒有充分發揮教育信息化的優勢。本課題組對我校英語專業教師信息與通信技術(information and communications technology,ICT)和英語專業課堂教學的整合態度進行了相關性分析(表1)。

表1 ICT與英語專業課堂教學整合現狀

整體來看,我校英語專業教師具備基礎的信息技術素養,具備整合的基本條件,但是具有高層次信息素養的教師并不多,這必然影響課堂教學的效果。調查顯示,61.2%的教師對信息技術與課程教學的整合持消極心態,他們認為已經對網絡課程建設和信息化手段融入課程教學投入了大量的精力,而大部分學生卻不能及時完成相關課程的線上學習任務,未能獲得相應的回報。從學習者一方來看,他們是課堂生態中的知識消費者和分解者,接受消化吸收教師所發送的信息。在課堂生態系統中,主體間以信息化手段為媒介建立和諧關系,從而實現信息和能量最大限度的傳輸。但是在目前的英語專業課堂教學中,許多學生未能較好利用信息技術,究其原因主要有兩方面:一是教育信息化與部分學生信息素養關系失諧,二是教育信息化與學習者的學習理念與策略失衡。調查數據顯示,25.3%的學生從不使用手機或其他智能工具學習,70.3%的學生為了完成教師布置的任務而學習,僅4.4%的學生進行有規律的學習。抽樣調查發現,98%的學生覺得不管是在網絡平臺的學習還是在課程群里的討論都需要在老師的監督下才能完成。92%的學生反映缺乏自主學習意識。課題組對2020年上半年線上教學情況作了問卷調查,發現僅21.2%的學生會進行主動學習,45.4%的學生進行線上學習僅是為了換取平時成績分,33.4%的學生最后批量完成學習任務,能夠全程聽完課程和按時完成作業的學生僅占1.8%。可見我校英語專業學習者學 習的主觀能動性相對薄弱,學習自主意識不高。

③教學模式與信息化失諧。教學模式因子很大程度上影響著教學效果。以我校為例,課堂生態中教學范式與信息技術失諧的主要原因是,一些任課教師依舊沿用傳統的以“教師為中心”的教學方法,沒有完全實現建構式和共建式的教學新范式,以學生為中心的深度學習目標更是無從談起;學習者無法實現有效的自我規劃與管控,缺乏自我探索和分析問題的能力。學生的智慧學習能力和深度學習能力的欠缺勢必影響教學模式與信息化的良性互動,影響學習效果。

3 對策與建議

本文所說的重建路徑是指解決課堂生態失衡問題的對策與建議,重點在發揮信息化手段的導航作用,操控限制因子,調適生態位,協調各組分同步變化,恢復生態功能,優化結構,促進修復。

3.1 確定生態化的教學目標與教學環境

健康和諧的教學環境的創建應立足于課堂內部環境。課堂教學不僅要關注學生的認知過程,更要關注學生的情感與態度。教師應當充分發揮“腳手架”的作用,培養學生可持續發展的能力。在課堂教學過程中,教師應積極打造建構性或師生共建型課堂生態,使學生在輕松和諧的課堂氛圍中構建知識。教師要關注物理環境對教學效果的影響,及時發現問題并予以解決。對于大班教學的高年級專業課,要利用線上學習平臺進行課前點名或課中隨機提問,這樣才能夠有效提高學生的到課率。學校要保障網絡的通暢和軟硬件設備的正常運行。

3.2 提高師生信息化能力

信息化英語教學改革能否成功的關鍵在于師生信息化能力水平的高低。如作為課堂生態主體的教學者和學習者信息化水平不高,難以與環境因子——現代信息技術形成良性互動,課堂生態的產出率低,教學效果就不理想。反之,如師生信息化能力高,則能充分利用現代信息技術優勢,提高教與學的效率。

3.3 實行多元生態化評價

評價主體不應囿于教學者與學習者之間,評價方式也不能僅限于期末考試。調查顯示,目前我校多數專業課程仍主要采用期末考試的形式,而且教務系統登錄成績的比例設置依然以卷面成績為重(系統設定的期末考試成績不得低于60%,平時成績不得高于40%),任課教師無法將學生的過程性學習納入最終的評價結果。為了有效促進過程性評價,任課教師可綜合運用紙質手段與網絡工具廣泛開展師生座談、問卷調查、課堂觀察、學習檔案評估、自主評價、同伴評估等。此外,我校已全面使用專業公司開發的網絡平臺,實時監控學生過程性學習,有效促進了學生的深度學習,學生在教學平臺的使用記錄可作為形成性評價的重要部分。除了教學者對學習者進行課程評價,學習者也可以對教師的教學方式方法進行評價,教學者、學習者、管理者三方可進行多維度評價,促進各主體共同發展。

簡言之,科學化評價機制的構建需立足于多元化的主體、對象和內容。在此過程中,要以各主體的共存發展為目標導向,以主體間平等對話、相互了解為基礎,運用科學合理的的評價機制,實現多元多向的生態評價體系。