中學物理課程中“中國物理學史”課程資源的開發利用

■ 寶雞文理學院 李怡然 段旭朝 張佳寧 丁海濤

1 中國物理學史課程資源在教材中的開發現狀及分析

1.1 開發現狀

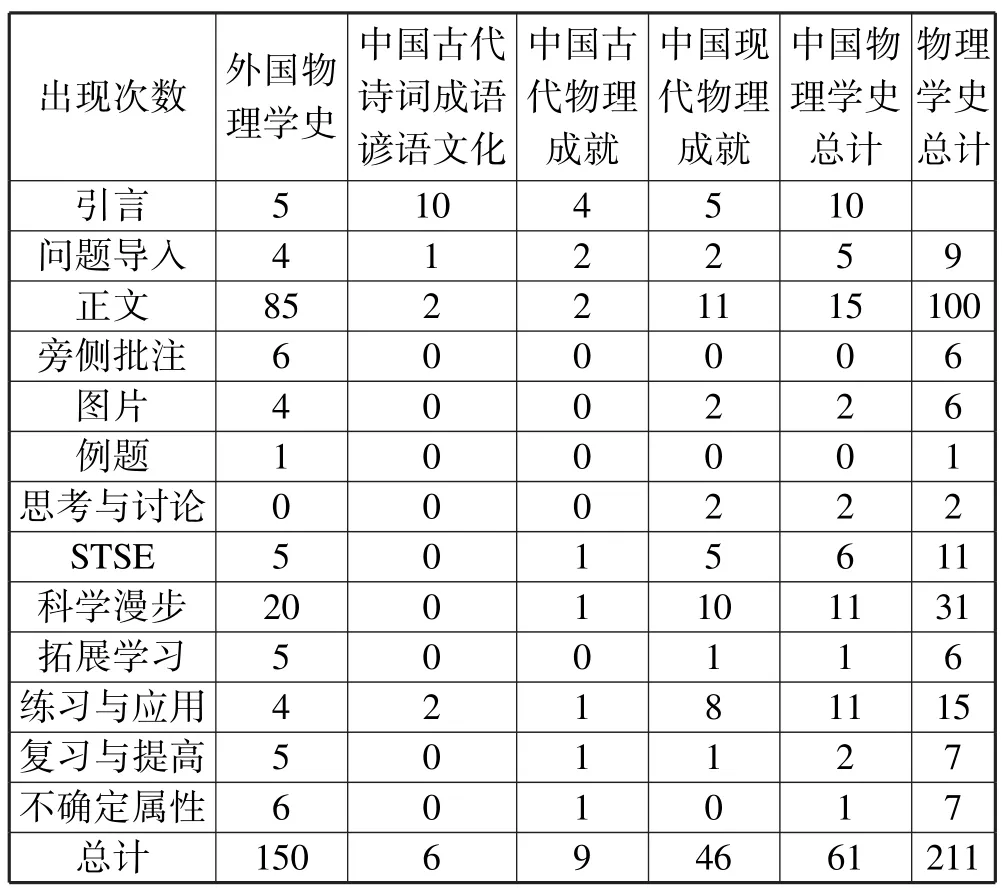

中國物理學史課程資源包含帶有中國屬性的、與物理有關、已發生已出現的一切文化資源。以人教2019版高中物理教科書為例,對相關素材進行統計,結果如表1所示。

表1 物理學史課程素材出現次數統計

1.2 分析

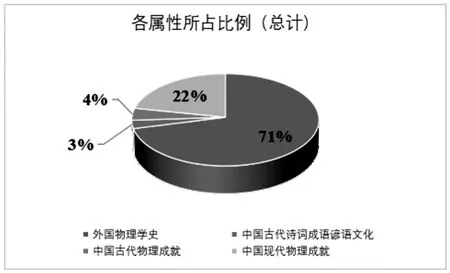

在新人教版教材中,涉及到的物理學史素材及立足中國的教學素材共211處。在所有這些物理學史素材中,“外國物理學史”屬性的素材所占的比例達71%;所有中國物理學史屬性的素材占29%。其中,“中國現代物理成就”屬性的素材占22%,“中國古代物理成就”和“中國古代詩詞成語諺語文化”屬性的素材占4%和3%。

圖1 各屬性的素材在所有物理學史素材中所占比例

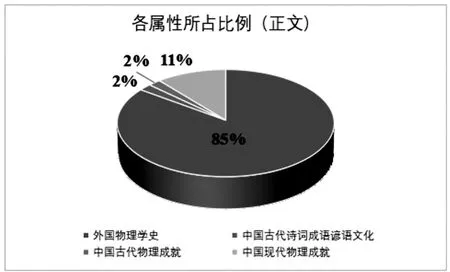

在211處物理學史素材中,“正文”物理學史素材有100處。在這些“正文”的物理學史素材中,“外國物理學史”屬性的素材占85%,“中國現代物理成就”屬性的素材占11%,“中國古代物理成就”和“中國古代詩詞成語諺語文化”屬性的素材占2%和2%。

圖2 各屬性的素材在正文物理學史素材中所占比例

可以看出,學生在整個高中生涯通過教材媒介僅接觸到211處(含重復)物理學史素材,正文中僅出現100處,物理學史課程資源的開發仍有非常大的空間。特別是,立足中國的素材在這些素材中僅占29%,更可看出中國物理學史課程資源開發上的不足。中國物理學史課程資源的開發大多偏重于中國現代物理成就,在“中國古代物理成就”和“中國古代詩詞成語諺語文化”屬性的開發上欠缺嚴重。

2 中國物理學史課程資源與教學的結合

2.1 作為教學的導入素材

作為課堂教學的第一個環節,導入部分通常要起到吸引學生注意和興趣,引入教學主題的作用。利用故事性很好、引人入勝的物理學史或是膾炙人口、具有人文之美的詩篇諺語進行導入,可以很好地吸引學生興趣。此外,由于在嚴謹科學的物理課堂中加入部分人文性質的內容,也使得整節課堂更活潑靈動。例如,在講授牛頓第一定律“慣性與質量”小節的時候,就可以利用《考工記》中的“勸登馬力,馬力既竭,辀猶能一取焉。”的記載來導入,通過提問“馬跑不動的時候辀車為什么還能前進一段距離,這里面蘊含了什么物理知識”導入慣性的講授。更具文化底蘊的導入讓學生耳目一新,興趣濃厚。

2.2 作為新課教學的內容

有些中國物理學史素材也適合作為新課教學的知識內容直接加入。例如,在講授參考系的新知時,可以加入王夫之《思問錄》中的“靜者靜動,非不動也。”進一步幫助學生理解“靜止的物體只在做相對于參考系靜止的運動,并不是絕對的在任何判定條件(參考系)下都是靜止的”。再比如,在講授牛頓第一定律新知時,可以加入《墨經》對力的闡述“力,刑之所以奮也。”奮,改變,力是物體運動狀態改變的原因。與牛頓第一定律的表述相互參照,作為學生理解牛頓第一定律內涵的輔助。一般來說,適合作為新課教學的知識內容直接加入的中國物理學史素材往往都是古籍中對物理原理結論性的記述,教師在備課時可以對這個類型多留心積累。

2.3 作為習題的背景素材

“臺上一分鐘,臺下十年功”除了課堂教學,課外練習是中學生不可忽視的學習過程,也是以中國物理學史為媒介滲透人文教育、德育的強有力渠道。由于中國物理學史素材的情境性,我們可以將它巧妙地與物理習題相結合,增加題目的人文性、趣味性。例如,在講“分子動理論的基本內容”一節時,可以考察“掬水月在手,弄花香滿衣”體現了什么物理現象。在講“牛頓第一定律”一節時,可以考察清初揭暄所言“猶夫舟之觸岸,人必反靡;馬之驟鞭,身必少卻也”的物理原理。

3 獲取中國物理學史課程資源的策略

3.1 “物理成就成果的實物證據”等級

可以從博物館展列出的相關古物和古代建筑遺跡兩個角度搜集獲取,如博物館中展列出的“司南”原物、北京天壇回音壁等。

3.2 “古籍文獻的相關記載”等級

可以作為入手點的角度有兩個,一個是古代典籍;另一個則是古代詩詞、成語、諺語。

包含較多物理方面素材的古代典籍主要有《考工記》《墨經》《論衡》《博物志》《夢溪筆談》《營造法式》《天工開物》《物理小識》等。這些典籍大多以古代科技為主題,包含著古代勞動人民在物理方面的智慧結晶,是獲取物理課程資源的重要來源。

我國古代詩詞、成語、諺語盡管受限于篇幅,很少涉及物理原理的分析,但很多詩詞、成語、諺語都包含了對物理現象的觀察認識。如與光的折射相關的詩句“潭清疑水淺”、與光的直線傳播相關的成語“一葉蔽目”、與慣性相關的諺語“船到江心拋錨遲,懸崖勒馬早已晚”等。詩詞、成語、諺語也可作為重要的物理課程資源。

3.3 “相關主題論文專著”等級

可以從人物傳記、專題著作、學術論文三方面考慮。在“人物傳記”上,可搜尋古代人物,如墨子、王充、沈括等人物的傳記,也可搜尋近現代人物,如吳有訓、錢三強、王淦昌等人物的傳記。在“專題著作”上,可從古代生產工具、建筑、武器等專題進行搜集,也可直接從物理學史專題角度搜集,如李約瑟的《中國科學技術史》、戴念祖等人的《中國物理學史大系》等。在“學術論文”上,可以從知網等數據庫了解學習當前中國物理學史方面的最新研究認識,獲取課程資源。

3.4 “相關多媒體資源”等級

主要是從紀錄片資源、科教欄目等方面搜集獲取。物理教師通過觀摩學習,從中分辨選取適合與物理教學相結合的片段。

4 結語

根據統計分析,中國物理學史課程資源的開發工作亟待進一步開展,中學物理教師可從實物證據、古籍文獻、論文專著、多媒體資源等多個層級,探尋開發中國物理學史課程資源,在不斷搜集積累中組建充實豐富的“中國物理學史——中學物理教學”課程資源庫。