企業(yè)數(shù)字化能力對商業(yè)模式創(chuàng)新的影響

王苗 張冰超

摘 要:在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代,企業(yè)通過數(shù)字化賦能提高組織動態(tài)能力,成為企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的關(guān)鍵。基于賦能理論和動態(tài)能力理論,本文利用192份企業(yè)有效問卷,采用層次回歸分析、PLS結(jié)構(gòu)方程模型和PROCESS程序,實(shí)證檢驗(yàn)了企業(yè)數(shù)字化能力與商業(yè)模式創(chuàng)新的作用機(jī)制,并探討了組織韌性在企業(yè)數(shù)字化能力與商業(yè)模式創(chuàng)新之間的中介效應(yīng),以及環(huán)境動蕩性的兩階段調(diào)節(jié)效應(yīng)。結(jié)果表明:企業(yè)數(shù)字化能力對商業(yè)模式創(chuàng)新具有顯著正向影響;組織韌性在企業(yè)數(shù)字化能力與商業(yè)模式創(chuàng)新關(guān)系中起到部分中介效應(yīng);環(huán)境動蕩性正向調(diào)節(jié)組織韌性對商業(yè)模式創(chuàng)新的影響。在動蕩環(huán)境下,企業(yè)將數(shù)字化視為提升組織動態(tài)能力的跳板,賦能組織架構(gòu),適應(yīng)組織內(nèi)外部環(huán)境的變化,重塑企業(yè)的管理運(yùn)營模式,提高企業(yè)創(chuàng)新績效。

關(guān)鍵詞:數(shù)字化能力;商業(yè)模式創(chuàng)新;組織韌性;環(huán)境動蕩性

中圖分類號:F724.6;F270.3文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

文章編號:1000-176X(2022)07-0120-10

一、引 言

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代,數(shù)字化正在不斷重塑組織的業(yè)務(wù)生態(tài)和價值創(chuàng)造模式。企業(yè)數(shù)字化能力為組織應(yīng)對不確定環(huán)境和危機(jī)情境提供了新的動能[1]。埃森哲發(fā)布的《2021中國企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型指數(shù)研究》報告顯示,數(shù)字化轉(zhuǎn)型效果顯著的企業(yè)占比持續(xù)上升,由2020年的11%躍升至2021年的16%。數(shù)字化能力較強(qiáng)的企業(yè),在環(huán)境動蕩中表現(xiàn)出較高的組織韌性。這些企業(yè)能夠?qū)?shù)字化優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為組織優(yōu)勢,更好地適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變動。在當(dāng)前充滿競爭和動蕩的市場環(huán)境下,企業(yè)數(shù)字化可以提高響應(yīng)、適應(yīng)和恢復(fù)的能力,助推企業(yè)渡過危機(jī),維持競爭優(yōu)勢[2]。組織韌性是企業(yè)維持穩(wěn)定、積極抵御外部不確定風(fēng)險的重要動態(tài)能力。動態(tài)能力視角下的組織韌性包括組織恢復(fù)和反彈的能力、提升或者強(qiáng)化組織的學(xué)習(xí)能力以及整合和重構(gòu)組織資源的能力,其有助于企業(yè)應(yīng)對外部威脅和響應(yīng)危機(jī)。在當(dāng)前疫情危機(jī)和市場競爭不斷激烈的背景下,組織韌性對數(shù)字化轉(zhuǎn)型和可持續(xù)性發(fā)展均起到重要作用。

數(shù)字化能力作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心動力和必備條件,對提升組織效率、社會協(xié)同以及資源優(yōu)化,推進(jìn)組織恢復(fù)反彈速度起到重要作用,呈現(xiàn)出數(shù)字化賦能的競爭優(yōu)勢。現(xiàn)有研究多對數(shù)字化轉(zhuǎn)型與組織能力升級之間的關(guān)系做了有益的探討,而關(guān)于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與組織動態(tài)能力之間關(guān)系的研究仍然聚焦于常規(guī)情境下的驅(qū)動機(jī)制,更多關(guān)注企業(yè)數(shù)字化能力帶來的流程優(yōu)化、增效降本和模式創(chuàng)新等[3-4]。在環(huán)境動蕩的情境下,企業(yè)數(shù)字化能力對組織恢復(fù)反彈的作用機(jī)制仍未得到足夠的關(guān)注。企業(yè)數(shù)字化能力對于企業(yè)的價值創(chuàng)造、創(chuàng)新和能力升級產(chǎn)生漸進(jìn)作用,能夠嵌入到組織業(yè)務(wù)層面的管理與運(yùn)營框架中,推動企業(yè)流程優(yōu)化和提高管理效率[1]。數(shù)字化能力已成為推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心和關(guān)鍵所在[5]。關(guān)于組織韌性的研究多聚焦于組織內(nèi)在能力的界定與測量,強(qiáng)調(diào)組織韌性是組織面對動蕩環(huán)境和危機(jī)事件渡過難關(guān)不可或缺的特性,高韌性的組織通過不斷學(xué)習(xí)建立適應(yīng)環(huán)境變化的動態(tài)能力。組織韌性既符合當(dāng)前的環(huán)境條件和競爭現(xiàn)實(shí),也為創(chuàng)新發(fā)展各種形式的商業(yè)新模式儲備動能。企業(yè)數(shù)字化能力可以提高組織的學(xué)習(xí)和獲取資源能力。正確認(rèn)識并有效利用企業(yè)數(shù)字化能力,保持動態(tài)適應(yīng)的組織韌性,對企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及商業(yè)模式創(chuàng)新起到至關(guān)重要的作用[6-7]。企業(yè)借助數(shù)字化能力對組織能力進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化和調(diào)整,有利于企業(yè)進(jìn)一步創(chuàng)新商業(yè)模式。

本文基于賦能理論和動態(tài)能力理論,探討企業(yè)數(shù)字化能力與商業(yè)模式創(chuàng)新之間的關(guān)系及作用機(jī)制。同時,由于組織韌性已成為企業(yè)動態(tài)調(diào)整的重要能力,明晰組織韌性在企業(yè)數(shù)字化能力與商業(yè)模式創(chuàng)新之間的中介效應(yīng),呈現(xiàn)出數(shù)字化能力對組織韌性與商業(yè)模式創(chuàng)新的具體路徑對于組織應(yīng)對危機(jī)情境至關(guān)重要。因此,本文構(gòu)建了“企業(yè)數(shù)字化能力—組織韌性—商業(yè)模式創(chuàng)新”的概念模型,探討企業(yè)數(shù)字化能力是否以及如何影響商業(yè)模式創(chuàng)新,以此填補(bǔ)現(xiàn)有組織韌性視角的數(shù)字化能力與商業(yè)模式創(chuàng)新之間關(guān)系的研究空白。

二、理論基礎(chǔ)與研究假設(shè)

(一)企業(yè)數(shù)字化能力與商業(yè)模式創(chuàng)新

數(shù)字化已成為企業(yè)提高績效和商業(yè)模式創(chuàng)新的新興前沿領(lǐng)域。數(shù)字化不斷對企業(yè)的管理運(yùn)營、供應(yīng)鏈、信息系統(tǒng)、生產(chǎn)資源、客戶關(guān)系和組織邊界等組織形態(tài)與商業(yè)模式提出新的要求。企業(yè)需將數(shù)字經(jīng)濟(jì)要素嵌入數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程中,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)商業(yè)模式的重構(gòu)。本質(zhì)上,數(shù)字化能力是企業(yè)組織運(yùn)用數(shù)字化技術(shù)的一種戰(zhàn)略行為。Ansong和Boateng[8]提出了數(shù)字技術(shù)能力的概念,并認(rèn)為數(shù)字技術(shù)能力是推動企業(yè)商業(yè)模式重構(gòu)和組織創(chuàng)新的數(shù)字化能力體系。而企業(yè)數(shù)字化能力則指企業(yè)通過利用數(shù)字化技術(shù)與資產(chǎn),以數(shù)據(jù)為核心,調(diào)動企業(yè)內(nèi)外部資源,減少組織信息的復(fù)雜性和不確定性,從而實(shí)現(xiàn)營銷、研發(fā)和生產(chǎn)的數(shù)字化變革,創(chuàng)造更大商業(yè)價值和進(jìn)行商業(yè)模式變革的能力[5]。Trabucco和De Giovanni[9]與Ceipek等[10]認(rèn)為,數(shù)字化能力與企業(yè)戰(zhàn)略和商業(yè)模式創(chuàng)新存在較高相關(guān)性,表現(xiàn)為數(shù)字技術(shù)的出現(xiàn)與應(yīng)用使得企業(yè)數(shù)字化能力戰(zhàn)略得以實(shí)施,促使商業(yè)模式創(chuàng)新。

國內(nèi)外學(xué)者主要從技術(shù)層面和行業(yè)層面對數(shù)字化能力的結(jié)構(gòu)維度進(jìn)行探討。在技術(shù)層面,Warner和Wger[6]強(qiáng)調(diào),數(shù)字化能力是組織的一種特殊動態(tài)能力,通過數(shù)字感知能力、數(shù)字獲取能力和數(shù)字轉(zhuǎn)化能力構(gòu)建企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型模型。Vial[11]認(rèn)為,將技術(shù)、業(yè)務(wù)、渠道和數(shù)據(jù)作為企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略的關(guān)鍵要素,整合這四個關(guān)鍵要素以提高客戶體驗(yàn)的運(yùn)營過程是培育企業(yè)數(shù)字化能力的過程。Ritter和Pedersen[12]從企業(yè)數(shù)字化的條件入手,將數(shù)字化能力劃分為數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)使用和數(shù)據(jù)分析三個維度,認(rèn)為數(shù)字化的高效率、低成本、信息廣覆蓋等特征有效地推動了組織學(xué)習(xí)獲取數(shù)字化知識和信息這一新生產(chǎn)要素,提高企業(yè)的數(shù)字化能力以及數(shù)字資源協(xié)同能力。在行業(yè)層面,吉峰等[5]聚焦于制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化能力,通過扎根理論歸納總結(jié)出制造業(yè)企業(yè)的數(shù)字化能力包括數(shù)字化基礎(chǔ)能力、數(shù)字化分析能力、數(shù)字化應(yīng)用能力和數(shù)字化發(fā)展能力四個維度,強(qiáng)調(diào)數(shù)字化能力對制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的作用效果。李雯和孫黎[13]關(guān)注企業(yè)數(shù)字化能力的行業(yè)協(xié)調(diào)優(yōu)勢,強(qiáng)調(diào)數(shù)字化能力在跨產(chǎn)業(yè)、跨企業(yè)、跨環(huán)節(jié)的數(shù)字資源共享和價值鏈的協(xié)同優(yōu)化作用,探索打造多維度、多層面、多鏈條的數(shù)字資源協(xié)同體系。企業(yè)通過數(shù)據(jù)整理、數(shù)據(jù)管理和信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施等數(shù)字化能力洞察業(yè)務(wù),數(shù)字化能力有助于以競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)。綜合學(xué)者們的已有研究,目前數(shù)字化已融入企業(yè)的生產(chǎn)、流程、服務(wù)以及經(jīng)營管理等環(huán)節(jié),企業(yè)數(shù)字化能力主要由企業(yè)數(shù)字技術(shù)運(yùn)用能力和企業(yè)數(shù)字資源整合能力構(gòu)成。,其中數(shù)字技術(shù)運(yùn)用主要包括分析能力和應(yīng)用能力,分析能力是指以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為洞察能力,識別出風(fēng)險和機(jī)會,搶占機(jī)會窗口。應(yīng)用能力指將數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用到組織的各個環(huán)節(jié),為企業(yè)進(jìn)行組織、生產(chǎn)和創(chuàng)新提供新的途徑。數(shù)字資源整合主要包括協(xié)同能力和發(fā)展能力,協(xié)同能力是指通過數(shù)字化技術(shù)協(xié)同組織內(nèi)外資源,實(shí)現(xiàn)組織數(shù)字資源的共建共享。發(fā)展能力是指通過數(shù)字資源及技術(shù),驅(qū)動企業(yè)更新生產(chǎn)方式、組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)模式,推動商業(yè)模式創(chuàng)新。

企業(yè)數(shù)字化能力已成為商業(yè)模式創(chuàng)新的新動力和新路徑,企業(yè)數(shù)字化能力對商業(yè)模式創(chuàng)新的影響路徑主要體現(xiàn)在三個方面:首先,數(shù)字化能力賦能企業(yè)對組織商業(yè)模式作出及時調(diào)整與反饋以應(yīng)對外部環(huán)境的變化。由于數(shù)字化能力使得企業(yè)組織價值創(chuàng)造和價值獲取方式發(fā)生了變化,企業(yè)商業(yè)模式的其他要素如顧客關(guān)系、供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)和盈利模式等必然發(fā)生相應(yīng)調(diào)整。其次,數(shù)字化能力是商業(yè)模式持續(xù)改進(jìn)、創(chuàng)新的賦能因素。數(shù)字化的發(fā)展和普及增強(qiáng)了企業(yè)對運(yùn)營管理各個環(huán)節(jié)的洞察力,更好地制定運(yùn)營管理戰(zhàn)略、提高運(yùn)營效率。最后,由于商業(yè)模式調(diào)整存在路徑依賴,隨著時間推移,已建立的商業(yè)模式產(chǎn)生越來越強(qiáng)的組織惰性,企業(yè)需要借助數(shù)字化能力實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新。并非所有企業(yè)組織都可以創(chuàng)造顛覆式的商業(yè)模式,更可能通過數(shù)字化技術(shù)及資源提高數(shù)字化能力,漸進(jìn)式地擴(kuò)展、修改已有商業(yè)模式。數(shù)字化能力已成為企業(yè)推動商業(yè)模式創(chuàng)新的重要動力之一,利用數(shù)字化能力創(chuàng)新組織流程和產(chǎn)品設(shè)計轉(zhuǎn)變商業(yè)模式,并在動態(tài)環(huán)境中提高競爭優(yōu)勢。據(jù)此,筆者提出如下假設(shè):

H1:企業(yè)數(shù)字化能力對商業(yè)模式創(chuàng)新具有正向影響。

H1a:企業(yè)數(shù)字技術(shù)運(yùn)用能力對商業(yè)模式創(chuàng)新具有正向影響。

H1b:企業(yè)數(shù)字資源整合能力對商業(yè)模式創(chuàng)新具有正向影響。

(二)組織韌性的中介效應(yīng)

“韌性”是一個多維概念,是一個恢復(fù)到穩(wěn)定甚至反彈能力相關(guān)聯(lián)的概念。組織韌性是生態(tài)和物理學(xué)領(lǐng)域“韌性”概念在組織管理領(lǐng)域的拓展,最初用于衡量一個系統(tǒng)在經(jīng)歷危機(jī)而自我復(fù)蘇的能力[7]。在組織內(nèi)部,韌性既存在于個人,也存在于組織對于動蕩和不確定經(jīng)營環(huán)境的反應(yīng)中,這其中既包括承受組織生產(chǎn)經(jīng)營中斷的能力,也包括適應(yīng)新的風(fēng)險環(huán)境的能力。張秀娥和滕欣宇[14]強(qiáng)調(diào),組織韌性涉及組織不同層面的能力,提升組織韌性意味著持續(xù)優(yōu)化組織發(fā)展戰(zhàn)略的能力,以便在出現(xiàn)問題時成功地整合現(xiàn)有資源來解決問題。根據(jù)動態(tài)能力理論,組織韌性是企業(yè)動態(tài)能力的重要組成部分,企業(yè)通過不斷學(xué)習(xí)建立能夠適應(yīng)環(huán)境變化的能力,是獲得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。組織韌性為企業(yè)提供適應(yīng)發(fā)展戰(zhàn)略韌性的潛力,這種韌性既符合當(dāng)前的環(huán)境條件和競爭現(xiàn)實(shí),也為發(fā)展各種形式的戰(zhàn)略創(chuàng)造了一個平臺,使企業(yè)在面對劇烈的環(huán)境變化時能夠在自我適應(yīng)和自我穩(wěn)定之間作出選擇。組織韌性這種特殊的組織動態(tài)能力,呈現(xiàn)出三個不同側(cè)面的組織能力:首先,努力適應(yīng)環(huán)境變化的能力。其次,積極調(diào)整變革抵抗外部危機(jī)的能力。最后,經(jīng)歷危機(jī)后,從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并恢復(fù)反彈乃至反超的能力[14-15]。近年來相關(guān)研究開始拓展到組織韌性的前置因素和邊界條件的探討上,尤其是在新冠肺炎疫情肆虐下,學(xué)界和業(yè)界普遍認(rèn)為,企業(yè)利用組織韌性應(yīng)對危機(jī)的破壞性沖擊,有利于企業(yè)更快地走出困境,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的突破性發(fā)展。組織韌性是組織與外部環(huán)境之間互動的結(jié)果,主要包括組織情景意識、組織環(huán)境適應(yīng)和組織恢復(fù)反彈三個維度。由于疫情的不穩(wěn)定性和環(huán)境的多變性,企業(yè)有意識地提高組織韌性。組織情景意識是指在企業(yè)遭遇不確定風(fēng)險之前發(fā)揮作用,讓企業(yè)充分做好準(zhǔn)備應(yīng)對潛在風(fēng)險,識別監(jiān)視潛在風(fēng)險,增強(qiáng)企業(yè)抵御風(fēng)險的能力。組織環(huán)境適應(yīng)是指企業(yè)管理和調(diào)整組織內(nèi)外部關(guān)鍵資源的能力[16]。對于企業(yè)來說,組織內(nèi)部資源的重新配置能力和外部資源的獲取能力至關(guān)重要,組織環(huán)境適應(yīng)能力幫助企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)各種問題,并及時對組織內(nèi)外部資源配置作出調(diào)整。面臨風(fēng)險環(huán)境的沖擊,組織恢復(fù)反彈能力顯得尤為重要。組織恢復(fù)反彈是指企業(yè)應(yīng)對危機(jī)環(huán)境的后續(xù)影響而恢復(fù)正常運(yùn)作乃至升級的能力[17]。企業(yè)遭受挫折后不單是恢復(fù)到原有的運(yùn)營狀態(tài),而是要達(dá)到一種超越原運(yùn)營狀態(tài)的水平,實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新。

1.企業(yè)數(shù)字化能力與組織韌性

組織內(nèi)外部環(huán)境的動蕩進(jìn)一步顯現(xiàn)出組織韌性的重要性,高韌性的組織可以更好地提高企業(yè)績效,尤其是數(shù)字化技術(shù)及資源對組織動態(tài)能力的賦能,加快推動組織結(jié)構(gòu)或組織流程的變動。池毛毛等[16]探討了數(shù)字化能力對于組織動態(tài)能力的積極作用,還有研究揭示出數(shù)字化能力如何支持組織戰(zhàn)略的開發(fā)改進(jìn)。Williams等[17]認(rèn)為,數(shù)字化能力有助于企業(yè)敏銳洞察危機(jī)情境意識,識別市場機(jī)會或增加與利益相關(guān)者的接近度,升級組織能力。數(shù)字化能力對組織情境意識的影響表現(xiàn)出企業(yè)利用數(shù)字技術(shù)洞察出組織內(nèi)外部環(huán)境的變動,增強(qiáng)組織與外部環(huán)境之間的信息交流,提升企業(yè)獲得資源的能力,提高組織識別預(yù)警能力。Li等[18]認(rèn)為,企業(yè)數(shù)字化能力將數(shù)字化技術(shù)及資源通過價值創(chuàng)造、價值傳遞等驅(qū)動組織結(jié)構(gòu)的動態(tài)調(diào)整,通過組織的適應(yīng)性調(diào)整來搶占先機(jī)。一方面,數(shù)字化技術(shù)及資源使得企業(yè)在管理運(yùn)營中積累大量數(shù)據(jù)資產(chǎn),培養(yǎng)和發(fā)展數(shù)字化能力,而數(shù)字化能力對組織韌性具有顯著促進(jìn)作用,有助于企業(yè)對組織結(jié)構(gòu)的及時調(diào)整,提高組織環(huán)境適應(yīng)性;另一方面,有研究表明數(shù)字化技術(shù)支撐的數(shù)字能力促進(jìn)組織恢復(fù)反彈的動態(tài)能力,數(shù)字化能力使得企業(yè)面臨危機(jī)情境動態(tài)調(diào)配資源、平衡資源更加容易,而平衡及使用資源與其他要素的組合被認(rèn)為是促進(jìn)組織穩(wěn)定性和超越性,進(jìn)而產(chǎn)生更持久價值創(chuàng)造的關(guān)鍵組織能力。特別是在企業(yè)遭遇挫折后對內(nèi)外部資源進(jìn)行有效利用,企業(yè)對內(nèi)外部數(shù)字化信息的獲取也有助于提高組織恢復(fù)反彈。據(jù)此,筆者提出如下假設(shè):

H2:數(shù)字化能力對組織韌性具有正向影響。

H2a:企業(yè)數(shù)字技術(shù)運(yùn)用能力對組織情境意識具有正向影響。

H2b:企業(yè)數(shù)字技術(shù)運(yùn)用能力對組織環(huán)境適應(yīng)具有正向影響。

H2c:企業(yè)數(shù)字技術(shù)運(yùn)用能力對組織恢復(fù)反彈具有正向影響。

H2d:企業(yè)數(shù)字資源整合能力對組織情境意識具有正向影響。

H2e:企業(yè)數(shù)字資源整合能力對組織環(huán)境適應(yīng)具有正向影響。

H2f:企業(yè)數(shù)字資源整合能力對組織恢復(fù)反彈具有正向影響。

2.組織韌性與商業(yè)模式創(chuàng)新

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代,企業(yè)需要組織韌性來保持內(nèi)在競爭力,依靠組織韌性系統(tǒng)協(xié)調(diào)內(nèi)外資源和發(fā)展商業(yè)模式。Muhic和Bengtsson[19]通過動態(tài)能力理論詮釋組織韌性對商業(yè)模式創(chuàng)新的重要性,將組織韌性視為企業(yè)競爭優(yōu)勢的重要來源,顯著推動企業(yè)的商業(yè)模式創(chuàng)新。Buliga等[20]根據(jù)數(shù)字化協(xié)同相關(guān)利益者能力構(gòu)建由外到內(nèi)的組織動態(tài)能力,更好地適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化,并且實(shí)證檢驗(yàn)這種能力與企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的正向關(guān)系和作用機(jī)制,并得出動態(tài)能力能夠推動商業(yè)模式創(chuàng)新的結(jié)論。董保寶和葛寶山[21]認(rèn)為,動態(tài)能力較強(qiáng)的企業(yè)能夠較快地察覺到外部環(huán)境的變化,依據(jù)外部環(huán)境特性進(jìn)行組織變革和資源優(yōu)化組合,從而完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變,提升商業(yè)模式創(chuàng)新。Linnenluecke[22]研究表明,作為動態(tài)能力的組織韌性有助于企業(yè)從危機(jī)中恢復(fù)、應(yīng)對多元逆境。組織韌性能在組織情境意識、組織環(huán)境適應(yīng)和組織恢復(fù)反彈三個不同階段助力企業(yè)提前感知、適應(yīng)、化解危機(jī)。在組織情境意識方面,處于日常經(jīng)營的企業(yè),組織韌性提供企業(yè)構(gòu)建應(yīng)對突發(fā)事件的機(jī)制。具體而言,面對危機(jī)情境,企業(yè)感知到自身不足,不斷調(diào)整組織架構(gòu),助力企業(yè)建立起多元動態(tài)的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)機(jī)制,應(yīng)對不可避免的沖擊[23]。企業(yè)還應(yīng)通過合理利用組織內(nèi)外部資源,提高組織的適應(yīng)能力,促進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新。同時,在組織危機(jī)情境下,高韌性的組織具備回應(yīng)和適應(yīng)環(huán)境的動態(tài)能力,實(shí)現(xiàn)持續(xù)化經(jīng)營。組織韌性的提升有助于企業(yè)在危機(jī)時刻積極調(diào)整、更新和重構(gòu)組織結(jié)構(gòu),促使企業(yè)從動蕩環(huán)境中恢復(fù),促進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新的維持和提升[20]。組織韌性還要求企業(yè)能將危機(jī)意識常態(tài)化、制度化,善于總結(jié)反思企業(yè)經(jīng)營和管理中的不足,查缺補(bǔ)漏,并且能在后續(xù)經(jīng)營中尋求新的機(jī)遇,盡快實(shí)現(xiàn)組織反彈復(fù)蘇。據(jù)此,筆者提出如下假設(shè):

H3:組織韌性對商業(yè)模式創(chuàng)新具有正向影響。

H3a:組織情境意識對商業(yè)模式創(chuàng)新具有正向影響。

H3b:組織環(huán)境適應(yīng)對商業(yè)模式創(chuàng)新具有正向影響。

H3c:組織恢復(fù)反彈對商業(yè)模式創(chuàng)新具有正向影響。

H4:組織韌性對數(shù)字化能力與商業(yè)模式創(chuàng)新之間的關(guān)系具有中介效應(yīng)。

(三)環(huán)境動蕩性的調(diào)節(jié)效應(yīng)

環(huán)境動蕩性是指企業(yè)在面對技術(shù)的變化、客戶偏好的變化以及產(chǎn)品需求的波動等方面,對這種組織內(nèi)外部環(huán)境變化速度、程度、頻率和不可預(yù)測性等的衡量或評價[24]。新冠肺炎疫情對企業(yè)的財務(wù)、營銷、供應(yīng)鏈和運(yùn)營管理的可持續(xù)性提出了新挑戰(zhàn),組織都在不斷調(diào)整企業(yè)的商業(yè)模式,積極應(yīng)對外部環(huán)境的動蕩,尋找企業(yè)發(fā)展的新方向[9]。環(huán)境動蕩性高說明市場需求較為波動、競爭者進(jìn)入退出較為頻繁、法規(guī)和技術(shù)水平不斷變動和產(chǎn)品更新較快等。此時,企業(yè)難以準(zhǔn)確評估環(huán)境現(xiàn)狀和預(yù)測技術(shù)或產(chǎn)品趨勢,需要數(shù)字化技術(shù)及資源助力企業(yè)的穩(wěn)定乃至恢復(fù)反彈,彌補(bǔ)企業(yè)的窘境[4]。外部環(huán)境特性的變化給企業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)的同時,也孕育著更多的機(jī)遇,尤其是數(shù)字化技術(shù)及資源的應(yīng)用。在不同的外部環(huán)境下,企業(yè)數(shù)字化能力勢必會影響企業(yè)對外部環(huán)境的適應(yīng)能力和應(yīng)對方式等組織韌性作用的大小。Witschel等[25]將外部環(huán)境動蕩性納入組織動態(tài)能力視野,認(rèn)為企業(yè)數(shù)字化能力是在動蕩的競爭環(huán)境下加強(qiáng)組織的動態(tài)能力。企業(yè)數(shù)字化能力通過積極回應(yīng)外部的不確定性環(huán)境所帶來的挑戰(zhàn),將外部環(huán)境動蕩性轉(zhuǎn)換成企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的動機(jī),增強(qiáng)企業(yè)的組織能力。當(dāng)外部環(huán)境越是動蕩時,企業(yè)的數(shù)字化能力越能賦能組織的動態(tài)能力,促進(jìn)組織的恢復(fù)和反彈,甚至積極抓住轉(zhuǎn)瞬即逝的機(jī)遇[3]。外部環(huán)境特性是促進(jìn)企業(yè)數(shù)字化能力提升組織韌性的重要調(diào)節(jié)因素,企業(yè)根據(jù)市場環(huán)境的變化,進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整、迅速優(yōu)化組織框架,有助于建立更強(qiáng)韌的組織,捕捉市場新的機(jī)遇。對于企業(yè)而言,數(shù)字化能力助力企業(yè)能夠靈敏地適應(yīng)外部環(huán)境,合理調(diào)配資源是企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。環(huán)境動蕩性體現(xiàn)在企業(yè)所面臨的市場環(huán)境壓力與動機(jī)。環(huán)境動蕩性能夠激發(fā)企業(yè)對組織架構(gòu)的充分認(rèn)知,有利于對企業(yè)的組織架構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整及反饋;環(huán)境動蕩性的增強(qiáng),意味著企業(yè)獲取有效資源和占有市場的難度增大,企業(yè)更傾向于發(fā)揮其調(diào)配資源和機(jī)會識別的數(shù)字化能力,增強(qiáng)企業(yè)的組織韌性。反之,當(dāng)外部環(huán)境動態(tài)性和競爭性較平穩(wěn)時,不利于企業(yè)利用數(shù)字化資源和技術(shù)的能力以及展現(xiàn)應(yīng)對危機(jī)的能力,其對組織韌性的增強(qiáng)效能也會隨之減弱。據(jù)此,筆者提出如下假設(shè):

H5:環(huán)境動蕩性正向調(diào)節(jié)企業(yè)數(shù)字化能力與組織韌性的關(guān)系。即環(huán)境動蕩性越高,數(shù)字化能力對組織韌性的促進(jìn)作用越強(qiáng)。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代,數(shù)字化能力賦予組織高階的競爭優(yōu)勢,數(shù)字化資源和數(shù)據(jù)驅(qū)動組織能力升級,越是動蕩環(huán)境企業(yè)數(shù)字化能力賦能的企業(yè)反彈蓄力越足,才能實(shí)現(xiàn)突破性的商業(yè)模式創(chuàng)新。外部環(huán)境的動蕩性主要體現(xiàn)在環(huán)境的高頻變化和不可預(yù)見性,這要求企業(yè)能較快作出反應(yīng)、識別機(jī)會、進(jìn)行戰(zhàn)略和商業(yè)模式的調(diào)整與創(chuàng)新。不確定性因素對組織結(jié)構(gòu)和企業(yè)商業(yè)模式的影響不盡相同。商業(yè)模式的可持續(xù)性對企業(yè)未來的重要性不言而喻,無論作為原有模式的補(bǔ)充還是替代,由于該模式本身帶來的效率優(yōu)勢和靈活架構(gòu)足以應(yīng)對市場不確定性波動,因而在商業(yè)模式創(chuàng)新過程中,外部環(huán)境動蕩性是必須考慮的關(guān)鍵因素。組織韌性理論指出,韌性作為一種高階動態(tài)能力,其目標(biāo)就是解釋企業(yè)如何在動態(tài)變化的環(huán)境下,維持和創(chuàng)造競爭優(yōu)勢,尤其是在危機(jī)情境下,保持組織穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)反彈超越的能力。組織韌性關(guān)注的是企業(yè)面對外部不利環(huán)境時恢復(fù)能力和適應(yīng)市場變化的能力,面對動蕩的市場環(huán)境,組織韌性不是一個靜態(tài)的維度,而是組織與外部環(huán)境互動的結(jié)果。組織韌性是否以及如何對商業(yè)模式創(chuàng)新產(chǎn)生影響取決于環(huán)境動蕩性。也就是說,當(dāng)環(huán)境動蕩較強(qiáng)時,由于企業(yè)通過數(shù)字化能力更容易發(fā)現(xiàn)識別問題,及時調(diào)整組織架構(gòu),適應(yīng)外部環(huán)境的需要,提高組織韌性,更容易促進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新[26]。由于企業(yè)數(shù)字化能力使得數(shù)字化資源及技術(shù)轉(zhuǎn)移更便利,較強(qiáng)的環(huán)境動蕩使得企業(yè)更容易將企業(yè)的數(shù)字化資源用來改善組織架構(gòu),進(jìn)而強(qiáng)化組織韌性并改善商業(yè)模式。有研究指出,組織韌性增強(qiáng)了技術(shù)變革對商業(yè)模式創(chuàng)新的影響。相反,當(dāng)環(huán)境動蕩較弱時,由于企業(yè)可能無法充分利用數(shù)字化能力帶來的正外部性,使得企業(yè)組織韌性不足,更難提高數(shù)字化資源的吸收能力,數(shù)字化整合效率隨之下降,進(jìn)而導(dǎo)致企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新變差[27]。Andersson等[28]認(rèn)為,環(huán)境動蕩性對組織韌性與企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新之間具有正向調(diào)節(jié)效應(yīng)。據(jù)此,筆者提出如下假設(shè):

H6:環(huán)境動蕩性正向調(diào)節(jié)組織韌性與商業(yè)模式創(chuàng)新的關(guān)系。即環(huán)境動蕩性越高,組織韌性對商業(yè)模式創(chuàng)新的促進(jìn)作用越強(qiáng)。

綜合以上假設(shè)所表達(dá)的變量間關(guān)系,本文歸納出如圖1所示的概念模型。

三、研究設(shè)計

(一)樣本與數(shù)據(jù)收集

本文通過線上線下兩種方法發(fā)放調(diào)查問卷收集數(shù)據(jù)。調(diào)查對象主要是近兩年內(nèi)調(diào)整商業(yè)模式的企業(yè)。問卷應(yīng)答者多為企業(yè)的中高層決策者、部門負(fù)責(zé)人和資深員工。為確保問卷效度,筆者先通過企業(yè)官網(wǎng)、新聞報道及具體咨詢等途徑研判在過去兩年內(nèi)企業(yè)商業(yè)模式是否發(fā)生創(chuàng)新。為避免語言歧義,筆者將英文問卷轉(zhuǎn)譯后與專家進(jìn)行反復(fù)修正以減少測量偏誤。本文共發(fā)放問卷300份,回收問卷241份,剔除明顯亂答、漏答和前后不一致等問卷,最終獲得192份有效問卷。其中,傳統(tǒng)制造業(yè)66家,占比34.38%;互聯(lián)網(wǎng)與高新技術(shù)行業(yè)73家,占比38.02%;其他行業(yè)53家,占比27.6%。

(二)研究變量與測量

本文除控制變量以外,其他變量均采用國內(nèi)外成熟的量表,對量表進(jìn)行翻譯和修正并形成準(zhǔn)確的中文表達(dá)。文中量表均采用李克特(Likert)七級量表衡量(1表示非常不同意,7表示非常同意)。

因變量:商業(yè)模式創(chuàng)新(BMI)。參照Zott等[29]的研究成果,主要從價值主張、價值創(chuàng)造、價值傳遞和價值獲取等四個方面,并參考Futterer等 [30]與魏澤龍等[31]的觀點(diǎn)對題項(xiàng)進(jìn)行了刪減,共用6個題目來測量企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的程度。

自變量:企業(yè)數(shù)字化能力,包括企業(yè)數(shù)字技術(shù)運(yùn)用能力(DTA)和企業(yè)數(shù)字資源整合能力(DRI)。借鑒吉峰等[5]的研究,用企業(yè)數(shù)字化基礎(chǔ)能力、數(shù)字化分析能力和數(shù)字化應(yīng)用能力測量企業(yè)數(shù)字技術(shù)運(yùn)用能力,用企業(yè)數(shù)字化資源協(xié)調(diào)能力和數(shù)字化發(fā)展能力測量企業(yè)數(shù)字資源整合能力。

中介變量:組織韌性。采用Kantur和 eri-Say[15]開發(fā)的量表,該量表主要包含組織情景意識(OSA)、組織環(huán)境適應(yīng)(EA)和組織恢復(fù)反彈(OR)三個維度,共9個題項(xiàng)。

調(diào)節(jié)變量:環(huán)境動蕩性(ER)。借鑒Miller和Friesen[32]的研究,主要包括5個題目。

控制變量。以往研究表明,公司的規(guī)模、年齡、性質(zhì)和所在行業(yè)類型等均會影響企業(yè)管理運(yùn)營效率和績效,因此,本文將企業(yè)規(guī)模、企業(yè)年齡、行業(yè)類型和企業(yè)性質(zhì)等情境變量作為控制變量處理。

四、數(shù)據(jù)分析及檢驗(yàn)結(jié)果

(一)數(shù)據(jù)共同偏差檢驗(yàn)

由于本文數(shù)據(jù)收集采用問卷調(diào)查的方法,可能存在同源方法偏差問題。因此,筆者從問卷收集程序和統(tǒng)計檢驗(yàn)兩方面進(jìn)行控制。問卷收集程序上,首先,采用網(wǎng)上發(fā)放電子問卷和實(shí)地發(fā)放紙質(zhì)問卷兩種方法,在實(shí)地發(fā)放時,調(diào)查員會對填寫人員進(jìn)行解釋,方便調(diào)研對象理解問卷內(nèi)容。其次,問卷內(nèi)容設(shè)計盡可能使用通俗用語,積極爭求學(xué)者和企業(yè)管理人員意見,根據(jù)反饋意見修改問卷,保證問卷內(nèi)容言簡意賅且針對性好。在統(tǒng)計檢驗(yàn)上,采用Harman單因子測試的結(jié)果表明,本文抽取了多個因子,第一個因子對總方差的解釋占比為31.345%,低于40%的閾值。說明本文的測量不存在嚴(yán)重的同源方差問題。因此,本文獲取的數(shù)據(jù)不存在顯著的同源方法偏差問題。

(二)信度和效度檢驗(yàn)

信度主要表明測量量表的可靠性,效度主要用于表明測量量表的有效性。為確保測量量表的可靠性和有效性,本文采用SPSS25.0和AMOS23.0軟件對量表進(jìn)行信度和效度檢驗(yàn),如表1所示。由表1可知,測量量表的Cronbachs α系數(shù)在0.712—0.805之間,高于0.700標(biāo)準(zhǔn)的要求,說明各變量內(nèi)部具有較高的一致性。同時,組合信度CR值在0.801—0.873之間,大于0.800的高信度標(biāo)準(zhǔn)要求,再次表明測量量表具有較高的信度。同樣地,各變量測量題目的因子載荷分布在0.558—0.761之間,接近或大于0.600的閾值。AVE(平均方差萃取量)值基本達(dá)到或者大于0.500的標(biāo)準(zhǔn)值,表明各變量具有較好的收斂效度。此外,根據(jù)相關(guān)性分析區(qū)別效度檢驗(yàn)可知,各變量AVE的平方根均大于各變量之間的相關(guān)系數(shù),說明變量之間的區(qū)別效度較好。

綜上,本文測量量表的信度和效度基本達(dá)到可接受的標(biāo)準(zhǔn)水平,具有較高的代表性和有效性。

(三)假設(shè)檢驗(yàn)

1.主效應(yīng)分析

本文主要利用層次回歸分析來檢驗(yàn)主效應(yīng),結(jié)果如表2所示。由表2可知,模型(6)顯示,企業(yè)數(shù)字化能力對商業(yè)模式創(chuàng)新具有顯著的正向影響,H1得到驗(yàn)證。同樣地,模型(2)結(jié)果顯示,企業(yè)數(shù)字化能力對組織韌性具有顯著的正向影響,H2得到支持。再者,模型(7)中加入組織韌性,回歸結(jié)果顯示,企業(yè)數(shù)字化能力仍然對商業(yè)模式創(chuàng)新具有顯著正向影響,并且組織韌性對商業(yè)模式創(chuàng)新具有顯著正向影響,H1和H3得到進(jìn)一步驗(yàn)證。

2.直接效應(yīng)分析

本文通過PLS-SEM將主效應(yīng)進(jìn)行拆解來檢驗(yàn)各變量之間的直接效應(yīng),結(jié)構(gòu)方程模型檢驗(yàn)結(jié)果如表3所示。由表3可知,除“H3a:組織情景意識→商業(yè)模式創(chuàng)新”之外,其他各變量之間路徑系數(shù)均通過顯著性檢驗(yàn),變量之間直接效應(yīng)的路徑系數(shù)的t值大于標(biāo)準(zhǔn)值。其中,企業(yè)數(shù)字化能力直接顯著的正向影響商業(yè)模式創(chuàng)新,H1a和H1b得到支持。同樣地,企業(yè)數(shù)字化能力對組織韌性具有顯著的正向影響,H2a、H2b、H2c、H2d、H2e、H2f得到驗(yàn)證。此外,組織韌性均對商業(yè)模式創(chuàng)新具有顯著的正向影響,H3b和H3c得到支持,H3a未通過顯著性檢驗(yàn)。

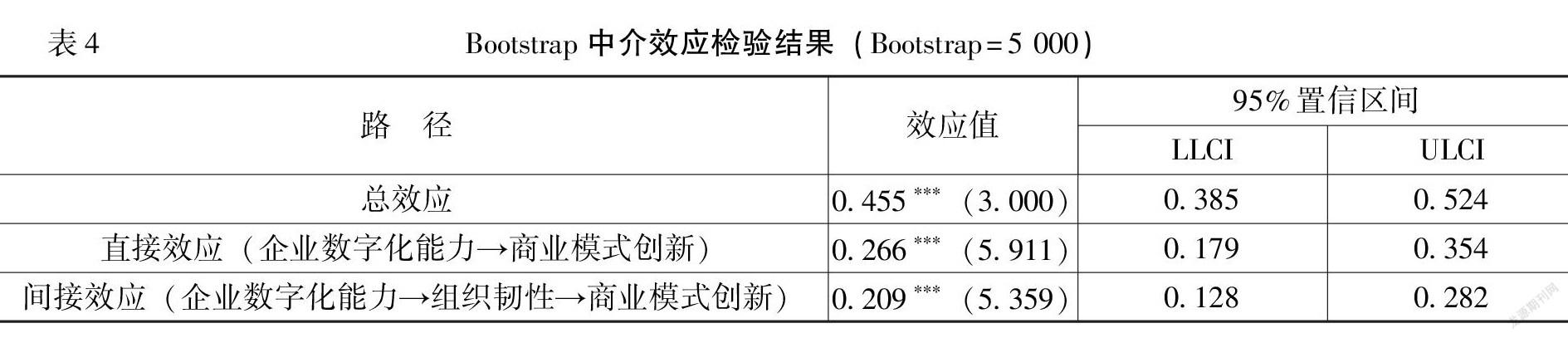

3.中介效應(yīng)分析

表2的層次回歸分析結(jié)果顯示,企業(yè)數(shù)字化能力顯著正向影響組織韌性和商業(yè)模式創(chuàng)新,同時組織韌性顯著正向影響商業(yè)模式創(chuàng)新,表明組織韌性對企業(yè)數(shù)字化能力與商業(yè)模式創(chuàng)新之間產(chǎn)生顯著影響。為進(jìn)一步檢驗(yàn)組織韌性的中介效應(yīng),本文通過檢驗(yàn)間接效應(yīng)的顯著性來驗(yàn)證中介效應(yīng),根據(jù)Hayes制作的SPSS的Process程序進(jìn)行Bootstrap區(qū)間檢驗(yàn),并同時計算總效應(yīng)值、直接效應(yīng)值和間接效應(yīng)值。,將企業(yè)數(shù)字化能力放入自變量位置,組織韌性放入中介變量位置,企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新放入因變量位置,企業(yè)年齡、企業(yè)規(guī)模、企業(yè)性質(zhì)和行業(yè)類型放入控制變量位置。Bootstrap中介檢驗(yàn)結(jié)果如表4所示。由表4可知,間接效應(yīng)存在顯著正向影響關(guān)系。因此,H4得到驗(yàn)證。

為了進(jìn)一步檢驗(yàn)組織韌性對企業(yè)數(shù)字化能力與商業(yè)模式創(chuàng)新之間的具體中介效應(yīng)的影響路徑,本文通過PLS-SEM對中介效應(yīng)進(jìn)行拆解,具體檢驗(yàn)結(jié)果如表5所示。由表5可知,“企業(yè)數(shù)字技術(shù)運(yùn)用能力→組織情景意識→商業(yè)模式創(chuàng)新”“企業(yè)數(shù)字資源整合能力→組織情景意識→商業(yè)模式創(chuàng)新”的中介效應(yīng)不顯著,而“數(shù)字技術(shù)運(yùn)用能力→組織環(huán)境適應(yīng)→商業(yè)模式創(chuàng)新”“數(shù)字技術(shù)運(yùn)用能力→組織恢復(fù)反彈→商業(yè)模式創(chuàng)新”“數(shù)字資源整合能力→組織環(huán)境適應(yīng)→商業(yè)模式創(chuàng)新”“數(shù)字資源整合能力→組織恢復(fù)反彈→商業(yè)模式創(chuàng)新”的中介效應(yīng)其他的中介效應(yīng)均顯著。因此,組織韌性在企業(yè)數(shù)字化能力與商業(yè)模式創(chuàng)新之間起到中介效應(yīng)。

4.調(diào)節(jié)效應(yīng)分析

表2的模型4顯示,企業(yè)數(shù)字化能力和環(huán)境動蕩性對組織韌性存在顯著正向影響,但是數(shù)字化能力與環(huán)境動蕩性的交互項(xiàng)對組織韌性的影響不顯著,表明環(huán)境動蕩性對企業(yè)數(shù)字化能力和組織韌性的關(guān)系不存在調(diào)節(jié)效應(yīng),因此,不支持H5。同樣地,表2的模型9顯示,組織韌性與環(huán)境動蕩性的交互項(xiàng)對商業(yè)模式創(chuàng)新存在顯著的正向影響,這表明,環(huán)境動蕩性對組織韌性與企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的關(guān)系有顯著的正向調(diào)節(jié)效應(yīng),因此,H6得到驗(yàn)證。

本文采用Process程序?qū)е薪榈恼{(diào)節(jié)效應(yīng)做進(jìn)一步驗(yàn)證,結(jié)果如表6所示。由表6可知,數(shù)字化能力與環(huán)境動蕩性交互項(xiàng)系數(shù)為0.011(t=0.390),置信區(qū)間為[-0.042,0.063],包含0,表明不顯著;組織韌性與環(huán)境動蕩性交互項(xiàng)系數(shù)為0.082(t=1.774),置信區(qū)間為[0.019,0.152],不包含0。因此,H5仍然不顯著,而H6得到進(jìn)一步驗(yàn)證。

值得注意的是,企業(yè)數(shù)字化能力通過組織韌性對商業(yè)模式創(chuàng)新產(chǎn)生顯著正向影響,不局限于環(huán)境動蕩性的限制。然而,在高的環(huán)境動蕩性下,企業(yè)數(shù)字化能力通過組織韌性對商業(yè)模式創(chuàng)新的正向影響較強(qiáng);在低環(huán)境動蕩性下,企業(yè)數(shù)字化能力通過組織韌性對商業(yè)模式創(chuàng)新的正向影響較弱。

五、結(jié)論與啟示

(一)研究結(jié)論與貢獻(xiàn)

在危機(jī)情境下,數(shù)字化能力推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,助力企業(yè)適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化,較快地進(jìn)行反彈與反超,甚至實(shí)現(xiàn)組織的躍升,獲得競爭優(yōu)勢,推動企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新。本文以192家企業(yè)為研究對象,探究了企業(yè)數(shù)字化能力與商業(yè)模式創(chuàng)新之間的中介效應(yīng)和情境機(jī)制,從理論上拓展并完善了企業(yè)數(shù)字化能力與商業(yè)模式創(chuàng)新的相關(guān)研究,得出如下結(jié)論:企業(yè)數(shù)字化能力對商業(yè)模式創(chuàng)新具有正向影響;組織韌性在企業(yè)數(shù)字化能力與商業(yè)模式創(chuàng)新關(guān)系中起到了中介效應(yīng);環(huán)境動蕩性正向調(diào)節(jié)組織韌性與商業(yè)模式創(chuàng)新之間的關(guān)系。本文的理論貢獻(xiàn)可能涉及以下三個方面:第一,本文探討并驗(yàn)證了組織韌性和環(huán)境動蕩性對企業(yè)數(shù)字化能力作用于商業(yè)模式創(chuàng)新的運(yùn)行機(jī)制,為企業(yè)數(shù)字化能力與商業(yè)模式創(chuàng)新關(guān)系研究提供了一個新的理論框架。基于組織韌性視角對數(shù)字化能力與商業(yè)模式創(chuàng)新關(guān)系進(jìn)行探討,關(guān)注企業(yè)數(shù)字化能力對組織韌性與商業(yè)模式創(chuàng)新的動態(tài)影響機(jī)制。從組織角度入手,提出了基于組織韌性的企業(yè)數(shù)字化能力對商業(yè)模式創(chuàng)新的理論框架,豐富了企業(yè)數(shù)字化的相關(guān)研究。第二,將賦能理論應(yīng)用到企業(yè)數(shù)字化能力與商業(yè)模式創(chuàng)新研究中,貢獻(xiàn)了賦能理論的相關(guān)研究。賦能理論認(rèn)為,在危機(jī)情境下企業(yè)的競爭優(yōu)勢和成長空間取決于組織韌性對內(nèi)外環(huán)境的適應(yīng)和反彈的能力。筆者認(rèn)為,組織韌性也是一種重要的企業(yè)動態(tài)能力,能夠通過數(shù)字化能力獲取進(jìn)而幫助企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢。本文關(guān)注了組織對企業(yè)知識的作用,貢獻(xiàn)于賦能理論研究。第三,探討了企業(yè)層面的組織韌性前因與結(jié)果,豐富了組織動態(tài)能力的相關(guān)理論。以往組織韌性與商業(yè)模式創(chuàng)新研究大多聚焦于社交媒體、網(wǎng)絡(luò)社區(qū)和分享經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域,對企業(yè)層面的組織韌性關(guān)注不足,本文在此作出側(cè)重與彌補(bǔ),探討了組織韌性的前因與結(jié)果。

在如今動蕩的環(huán)境下,越來越多的企業(yè)開始進(jìn)行數(shù)字化能力。數(shù)字化能力為企業(yè)開展商業(yè)模式創(chuàng)新實(shí)踐提供了機(jī)會和條件,組織韌性成為推動企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的有效方式。具體而言,本文的研究結(jié)論對企業(yè)的管理實(shí)踐具有以下啟示:第一,企業(yè)在數(shù)字化能力過程中應(yīng)重視組織韌性的作用。在環(huán)境動蕩情境下,利用數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢,提高組織韌性能夠?yàn)槠髽I(yè)厘清實(shí)質(zhì)市場需求,及時預(yù)判市場動向,適用內(nèi)外部環(huán)境的變化。為了提高組織韌性,企業(yè)可以通過對數(shù)字化技術(shù)及資源進(jìn)行整合以助力組織適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境。此外,掌握大數(shù)據(jù)技術(shù)、轉(zhuǎn)換大數(shù)據(jù)資源和提高組織韌性,往往可以獲得更多有價值的組織見解,尋找潛在利基市場,并根據(jù)特定的組織需求創(chuàng)新商業(yè)模式。第二,在數(shù)字化時代,企業(yè)應(yīng)當(dāng)重視數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略思維,借助數(shù)字化技術(shù)、數(shù)字治理等賦能企業(yè)商業(yè)模式調(diào)適,實(shí)現(xiàn)組織適應(yīng)性成長。對于企業(yè)來說,應(yīng)當(dāng)把數(shù)字化認(rèn)知從技術(shù)層面提高到組織戰(zhàn)略高度以適應(yīng)環(huán)境變遷、指導(dǎo)商業(yè)模式設(shè)計。強(qiáng)調(diào)企業(yè)重視組織韌性的培養(yǎng)。對于資源短缺的企業(yè),它們往往不太注重其動態(tài)能力的提高,這要求企業(yè)以“補(bǔ)短板”式有側(cè)重地培養(yǎng)企業(yè)數(shù)字化能力和組織韌性。第三,強(qiáng)化數(shù)字化平臺建設(shè)。數(shù)字化技術(shù)和資源往往只是變革的催化劑,而非變革本身。數(shù)字技術(shù)及資源可以幫助企業(yè)建立牢固的組織架構(gòu),適應(yīng)組織內(nèi)外部環(huán)境的變化。目前,企業(yè)應(yīng)構(gòu)建新的數(shù)字化組織關(guān)系以提高組織韌性,促進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新。這就要求企業(yè)重視自身數(shù)字化平臺建設(shè),數(shù)字化平臺建設(shè)不僅僅是企業(yè)提升數(shù)字化平臺能力、組織變革的重要抓手,更是提高組織韌性、改善組織韌性提供堅實(shí)技術(shù)支撐與保障。因此,企業(yè)應(yīng)該快速識別動蕩環(huán)境的危險和機(jī)會,培養(yǎng)數(shù)字化組織,利用數(shù)字化分析技術(shù)對組織進(jìn)行精準(zhǔn)畫像,提高組織穩(wěn)定性和降低決策失誤。

(三)研究局限與展望

目前基于賦能理論和動態(tài)能力理論探討組織韌性在企業(yè)數(shù)字化能力與商業(yè)模式創(chuàng)新之間關(guān)系的國內(nèi)外研究相對較少,盡管本文對其進(jìn)行了嘗試性探索,但仍存在以下的局限:首先,問卷發(fā)放和獲取渠道有可能限制了樣本企業(yè)的代表性,因此,研究結(jié)論可能受樣本量、樣本來源的影響。未來應(yīng)根據(jù)企業(yè)數(shù)字化能力分地域開展更為細(xì)致的研究,得出更有針對性的政策建議。其次,組織韌性的測量還應(yīng)進(jìn)行細(xì)化。目前,組織韌性的維度結(jié)構(gòu)可能存在一定程度的不同,不同的維度界定可能產(chǎn)生不同的作用效果。因而將其進(jìn)行分類有助于引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)不同發(fā)展階段的不同組織架構(gòu)制定階段性戰(zhàn)略規(guī)劃。最后,邊界條件的討論未來應(yīng)納入企業(yè)組織文化等。如數(shù)據(jù)驅(qū)動型文化是否可以作為數(shù)字化能力影響企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的邊界條件,數(shù)據(jù)驅(qū)動型文化如何影響組織韌性與商業(yè)模式創(chuàng)新的關(guān)系等。

參考文獻(xiàn):

[1]

單宇,許暉,周連喜,等.數(shù)智賦能:危機(jī)情境下組織韌性如何形成?——基于林清軒轉(zhuǎn)危為機(jī)的探索性案例研究[J].管理世界,2021,37(03):84-104.

[2] MICELI A, HAGEN B, RICCARDI M P, et al. Thriving, not just surviving in changing times:how sustainability, agility and digitalization intertwine with organizational resilience[J]. Sustainability,2021,13(4):2052.

[3] 孟韜,趙非非,張冰超.企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、動態(tài)能力與商業(yè)模式調(diào)適[J].經(jīng)濟(jì)與管理,2021,35(04):24-31.

[4] HANSEN R, SIA S K. Hummel's Digital Transformation TowardOmnichannel Retailing:Key Lessons Learned[J]. MIS Quarterly Executive, 2015, 14 (2):51-66.

[5] 路江涌,相佩蓉.危機(jī)過程管理:如何提升組織韌性?[J].外國經(jīng)濟(jì)與管理,2021,43(03):3-24.

[6] TABRIZI B, LAM E, GIRARD K, et al. Digital transformation is not about technology[J]. Harvard business review, 2019, 13(3):1-6.

[7] 王欽.數(shù)字時代的“高韌性”組織:人單合一[J].清華管理評論,2020(06):96-100.

[3] RACHINGER M, RAUTER R, MULLER C, et al. Digitalization and its influence on business model innovation[J]. Journal of manufacturing technology management,2019,30(8):1143-1160.

[4] 孫新波,蘇鐘海,錢雨,等.數(shù)據(jù)賦能研究現(xiàn)狀及未來展望[J].研究與發(fā)展管理,2020,32(2):155-166.

[5] 吉峰,賈學(xué)迪,林婷婷.制造企業(yè)數(shù)字化能力的概念及其結(jié)構(gòu)維度——基于扎根理論的探索性研究[J/OL].中國礦業(yè)大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版):1-17.(2021-03-25)[2022-03-17]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1593.C.20210709.0924.002.html.

[6] WARNER K S R, WGER M. Building dynamic capabilities for digital transformation:an ongoing process of strategic renewal[J]. Long range planning,2019,52(3):326-349.

[7] 王馨博,高良謀.互聯(lián)網(wǎng)嵌入下的組織韌性對企業(yè)成長的影響[J].財經(jīng)問題研究,2021(08):121-128.

[13] LI F. The digital transformation of business models in the creative industries:A holistic framework and emerging trends[J]. Technovation, 2020, 92-93.

[14] 陳劍,黃朔,劉運(yùn)輝.從賦能到使能——數(shù)字化環(huán)境下的企業(yè)運(yùn)營管理[J].管理世界,2020, 36 (2):117-128+222.

[8] ANSONG E, BOATENG R. Surviving in the digital era-business models of digital enterprises in a developing economy[J].Digital policy,regulation and governance,2019,21(2):164-178.

[9] TRABUCCO M, DE GIOVANNI P. Achieving resilience and business sustainability during COVID-19:the role of lean supply chain practices and digitalization[J]. Sustainability, 2021,13(22):12369.

[10] CEIPEK R, HAUTZ J, PETRUZZELLI A M, et al. A motivation and ability perspective on engagement in emerging digital technologies:the case of internet of things solutions[J].Long range planning,2021,54(5):101991.

[11] VIAL G. Understanding digital transformation:a review and a research agenda[J].Journal of strategic information systems, 2019,28(2):118-144.

[12] RITTER T, PEDERSEN C L. Digitization capability and the digitalization of business models in business-to-business firms:past,present, and future[J].Industrial marketing management,2020,86:180-190.

[13] 李雯,孫黎.相生相克——數(shù)字化賦能如何與其他組織能力協(xié)同[J].清華管理評論,2019(01-02):94-102.

[21] KIRON D, PRENTICE P K, FERGUSON R B. Raising the bar with analytics[J]. MIT Sloan Management Review, 2014, 55(2):29.

[22] 劉祎,王瑋,蘇芳.工業(yè)大數(shù)據(jù)背景下企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的案例研究[J].管理學(xué)刊,2020,33(01):60-69.

[23] 孟韜,趙非非,關(guān)鈺橋,董政.“智能+”時代智能制造后發(fā)企業(yè)從追趕到超越的演化與機(jī)理研究——以新松機(jī)器人公司為例[J].管理學(xué)刊,2021,34(01):111-125.

[24] 李樹文,羅瑾璉,葛元骎.數(shù)字化能力對產(chǎn)品突破性創(chuàng)新的影響[J].管理科學(xué),2021,34(02):3-15.

[16] HILLMANN J,GUENTHER E. Organizational resilience:a valuable construct for management research?[J].International journal of management reviews,2021,23(1):7-44.

[14] 張秀娥,滕欣宇.組織韌性內(nèi)涵、維度及測量[J].科技進(jìn)步與對策,2021,38(10):9-17.

[15] KANTUR D,SsERI-SAY A. Organizational resilience:a conceptual integrative framework[J]. Journal of management & organization, 2012,18(6):762-773.

[16] 池毛毛,王偉軍,盧新元,等.數(shù)字商務(wù)戰(zhàn)略剖面和組織重構(gòu)能力關(guān)系的研究:究竟是抑制還是促進(jìn)?[J].管理工程學(xué)報,2020,34(04):11-20.

[17] WILLIAMS T A,GRUBER D A, SUTCLIFFE K M, et al. Organizational response to adversity:fusing crisis management and resilience research streams[J].Academy of management annals,2017,11(2):733-769.

[18] LI L, SU F, ZHANG W, et al. Digital transformation by SME entrepreneurs:a capability perspective[J].Information systems journal,2018,28(6):1129-1157.

[19] MUHIC M, BENGTSSON L. Dynamic capabilities triggered by cloud sourcing:a stage-based model of business model innovation[J]. Review of managerial science,2021,15(1):33-54.

[20] BULIGA O,SCHEINER C W, VOIGT K I. Business model innovation and organizational resilience:towards an integrated conceptual framework[J].Journal of business economics,2016,86(6):647-670.

[21] 董保寶,葛寶山.新企業(yè)風(fēng)險承擔(dān)與績效倒U型關(guān)系及機(jī)會能力的中介效應(yīng)研究[J].南開管理評論,2014(04):56-65+87.

[22] LINNENLUECKE M K.Resilience in business and management research:a review of influential publications and a research agenda[J].International journal of management reviews,2017,19(1):4-30.

[23] 趙思嘉,易凌峰,連燕玲.創(chuàng)業(yè)型領(lǐng)導(dǎo)、組織韌性與企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新[J].外國經(jīng)濟(jì)與管理,2021(03):42-56.

[24] 劉業(yè)鑫,吳偉偉.技術(shù)管理能力對突破性技術(shù)創(chuàng)新行為的影響:環(huán)境動蕩性與競爭敵對性的聯(lián)合調(diào)節(jié)效應(yīng)[J].科技進(jìn)步與對策,2021(07):10-18.

[37] GUO H, YANG Z, HUANG R, et al. The digitalization and public crisis responses of small and medium enterprises:Implications from a COVID-19 survey[J]. Frontiers of Business Research in China, 2020, 14(1):1-25.

[25] WITSCHEL D,DHLA A, KAISER M, et al.Riding on the wave of digitization:insights how and under what settings dynamic capabilities facilitate digital-driven business model change[J].Journal of business economics,2019,89(8):1023-1095.

[27] BJRKDAHL J. Strategies for digitalization in manufacturing firms[J]. California Management Review, 2020, 62(4):17-36.

[26] JIANG Y, RITCHIE B W, VERREYNNE M L. Building tourism organizational resilience to crises and disasters:a dynamic capabilities view[J].International journal of tourism research,2019,21(6):882-900.

[27] RODRGUEZ-SNCHEZ A, GUINOT J, CHIVA R, et al. How to emerge stronger:antecedents and consequences of organizational resilience[J].Journal of management & organization,2021,27(3):442-459.

[28] ANDERSSON T,CKER M, TENGBLAD S, et al. Building traits for organizational resilience through balancing organizational structures[J].Scandinavian journal of management,2019,35(1):36-45.

[29] ZOTT C,AMIT R, MASSA L. The business model:recent developments and future research[J]. Journal of management,2011,37(4):1019-1042.

[30] FUTTERER F, SCHMIDT J, HEIDENREICH S. Effectuation or causation as the key to corporate venture success? Investigating effects of entrepreneurial behaviors on business model innovation and venture performance[J]. Long range planning,2018,51(1):64-81.

[31] 魏澤龍,宋茜,權(quán)一鳴.開放學(xué)習(xí)與商業(yè)模式創(chuàng)新:競爭環(huán)境的調(diào)節(jié)效應(yīng)[J].管理評論,2017(12):27-38.

[32] MILLER D, FRIESEN P H. Innovation in conservative and entrepreneurial firms:two models of strategic momentum[J].Strategic management journal,1982,3(1):1-25.

(責(zé)任編輯:劉 艷)

[DOI]10.19654/j.cnki.cjwtyj.2022.07.013

[引用格式]王苗, 張冰超.企業(yè)數(shù)字化能力對商業(yè)模式創(chuàng)新的影響——基于組織韌性和環(huán)境動蕩性視角[J].財經(jīng)問題研究,2022(07):120-128,封三.

Research on the impact of enterprise digital

capabilities on business model innovation

——Organizational resilience perspective

Wang Miao1, Zhang Bing-chao2,3

(1. Business School, Dalian University of Foreign Languages, Dalian 116044, China;

2. School of Management, Shandong Technology and Business University, Yantai 264005, China;

3. School of Tourism and Hotel Management, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, China)

Abstract:In the era of digital economy, enterprises improve their organizational dynamic capabilities through digital empowerment, which has become the key to enterprise business model innovation. Based on empowerment theory and dynamic capability theory, this paper constructs a mechanism model for the role of digital capabilities of enterprises on organizational resilience and business model innovation, and discusses the mediating role of organizational resilience between digital capabilities and business model innovation, as well as the two-stage regulation of environmental turbulence. Through 192 valid enterprise questionnaires, PLS structural equation model and PROCESS program were used to empirically test the research hypotheses. The results show that:enterprise digital capability has a significant positive impact on organizational resilience and business model innovation; organizational resilience plays a partial mediating role in the relationship between enterprise digital capability and business model innovation; environmental turbulence positively moderates organizational resilience on business model innovation. Under the turbulent environment, enterprises regard digitalization as a springboard to improve the dynamic capabilities of the organization, empower the organizational structure, adapt to the changes in the internal and external environment of the organization, reshape the management and operation mode of the enterprise, and improve the innovation performance of the enterprise.

Key words:digital capability; organizational resilience; environmental volatility; business model innovation