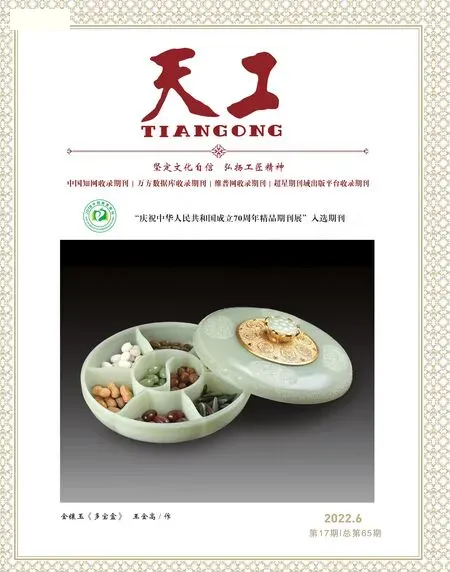

淺論景德鎮當代陶瓷藝術的傳承與發展

沈 凱

景德鎮陶瓷文化歷史久遠,在漫長的陶瓷工藝發展過程中,前輩藝術家和民間藝人在不斷的創作中發現和開拓了諸多陶瓷工藝門類,積累了豐富的工藝手法,探索了陶瓷材料的綜合性運用。

時至今日,景德鎮手工陶瓷藝術的成熟程度位居全國之首,可謂是集各種工藝之大成者,有大家熟知的四大名瓷,即青花瓷、粉彩瓷、顏色釉瓷、玲瓏瓷。隨著現代審美觀念的變遷,新生代學院派藝術走向陶瓷藝術設計的前沿,不可否認,學院派已經成為陶瓷藝術發展中的生力軍,其中學院派藝術的中堅力量便是景德鎮陶瓷大學的專業教授和研究生創作團隊,我們要正視學院派的創作理念與設計創新在當代藝術語境下正在改變傳統陶瓷藝術一統天下的局面。

當今景德鎮陶瓷藝術的發展和傳承可分為三股創作力量,他們分別代表當今陶瓷藝術多元化多層面的不同理念。

第一股創作力量是代表傳統工藝傳承與發展的創作隊伍,可以追溯到景德鎮藝術瓷廠的成立與發展壯大,景德鎮藝術瓷廠一貫繼承和發展紅色官窯的工藝標準,也進一步發展了清代御窯廠的生產工藝,在人員培養上結合師傳徒弟和子承父業,其影響是巨大的,且代表景德鎮陶瓷工藝的半壁江山,最為著名的便是藝術瓷廠的粉彩工藝的完美傳承,這種彩瓷工藝多以800℃燒制,過去俗稱“紅店佬”,這種傳統釉上彩工藝已經在景德鎮傳承了幾百年,從康熙古彩到乾隆粉彩,俗稱清三代,粉彩瓷的高級階段甚至難以超越,故這種傳統工藝被冠以仿古瓷和精品高仿瓷稱號。古瓷復燒和工藝的完美傳承是這個創作群體的主要責任。

第二股創作力量我們稱之為“景漂藝術家”,“景漂”是近幾年景德鎮陶瓷文化圈的一種文化現象,是指一些外來藝術家來景德鎮扎根下來從事陶瓷藝術創作,景德鎮陶瓷文化圈是一個開放且包容的文化圈,本地藝術家和外來藝術家可以很好地交流和互相學習,這樣就改變了原有文化圈的生態,同時也促進了陶瓷文化發展。無論從陶瓷的表現形式、陶瓷的材料運用以及當代設計語境的突破上,都帶來一股新風。縱觀近五年來的中國景德鎮陶瓷博覽會,我們可以驚奇地發現,陶瓷藝術的形式表達和工藝創新遠遠超過過去20 年的發展步伐,而“景漂”藝術家創作理念有強烈的外來創作語境,這些外來藝術家往往有扎實的中國畫創作實力,或者是油畫和版畫的高手,其創作思想和技術表達早已成熟,其欠缺的是對陶瓷色釉料的了解,外來藝術家的短板是不了解傳統陶瓷工藝,這也使他們在運用陶瓷工藝技法方面無拘無束,而且他們根據自己的創作理念大膽嘗試陶瓷色料和釉料的諸多工藝變化,包括其中難以控制的高溫色釉以及窯變工藝的嘗試與控制。

第三股創作力量就是科班出來的學院派學生,其中包括他們的教授導師及研究生團隊,我們可以看到學院派的陶瓷創作以及對陶瓷創作的不同理念,其完全不同于傳統工藝標準,更多的是在設計層面切入陶瓷創作,將當代視覺藝術中的點線面以及色彩分割,以一種更為個性的表達方式甚至脫離傳統繪畫本身來創作,更加注重平面的或立體的以及色彩構成因素,找到器物與裝飾相統一的現代藝術特性。學院派創作的價值也在被主流審美觀念慢慢接受,其思想和觀念在慢慢成熟,最后開花結果,體系的完善也有待時日。

陶瓷藝術的傳承與創新是我們一直討論不休的話題,我們需要傳承祖輩遺留下來的經典且歷久彌新的工藝技術,這些技術之中蘊含著傳統美學思想,經典總歸是經典,歷經百年卻依然生機勃勃,譬如我們所熟知的古彩裝飾藝術,既有明清壁畫的古樸和雅致,又融合了民間年畫的喜慶與熱鬧,在紅綠艷麗的色彩之中煥發出迷人的皇家貴氣,它不會因時代的變化而被人們遺忘,這就是經典。我們更為熟知的粉彩裝飾藝術,之所以稱為粉彩,是因為其所表現出來的色澤與光亮給人以粉嫩清透的質感,不像古彩藝術那樣色彩強烈,粉彩藝術所表現的柔和與嬌艷,更好地折射出陶瓷的如玉之美,美人如瓷或瓷如美人,這恰恰是對粉彩瓷藝術的最好詮釋,但粉彩瓷在工藝上有較為嚴格的要求,一般很難掌握。粉彩藝術多表現宮廷繪畫風格,用筆細膩且與中國工筆技法交相輝映,勾線填色層層分染,其中點染與洗染技法相結合,對色標和標水的把握是這門工藝的關鍵,因為粉彩色料都是水性色料,在光滑如鏡的釉面瓷胎上洗染和點染,此過程中如稍不留神,或深或淺,就會出現調色不合理或接色不夠融和自然,凡此種種都難以控制,況且粉彩瓷本身在燒制之前無法直觀表現燒成之后的最終顯現色澤,甚至外行看來也無法分辨其中之變化,控制過程幾乎全憑個人經驗,即使是實踐操作多年的技術能手也有失手失控的可能,因為這項填色技術存在著諸多不可控因素,除了技術人員的失手和失控之外,還有諸如天氣與季節等非人為因素的影響,因為在光滑如玻璃的瓷胎上,上色絕非是一件容易的事,當南方春夏之交梅雨季節來臨,空氣中充滿了過量的水汽,這些水汽在光滑的瓷胎上很容易凝成水珠,而當粉彩水性顏料附著在瓷胎上時,水汽易滲透其中,在燒制時,會造成其中所填的粉彩色料起泡或開裂甚至剝落,這種情況一旦發生,在工藝上是無法進行彌補的,就是說這件作品絕無二次燒制修復的可能。當我們完全了解粉彩瓷的技術難度和不可控因素之后,我們應當為一件完好的粉彩瓷精品點贊,在欣賞作品的同時我們更要想到藝術家和技術人員所付出的心血,這也說明傳承不是一句空話,而是有著深厚的文化積淀和高深的技術難度的,因此我們更要為技術的傳承點贊。

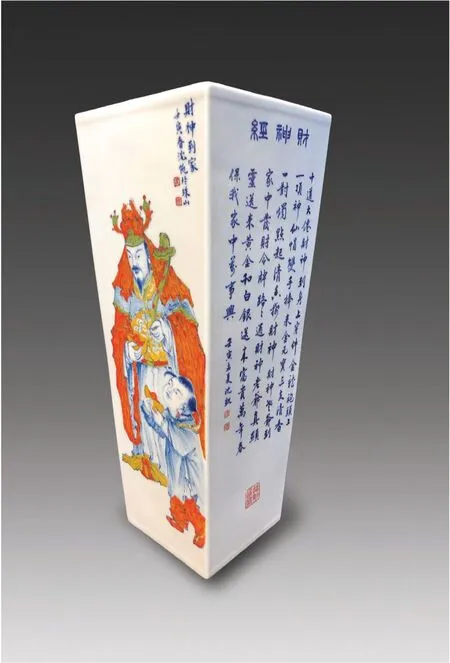

《財神到家》 沈凱/作

《財神經》 沈凱/作

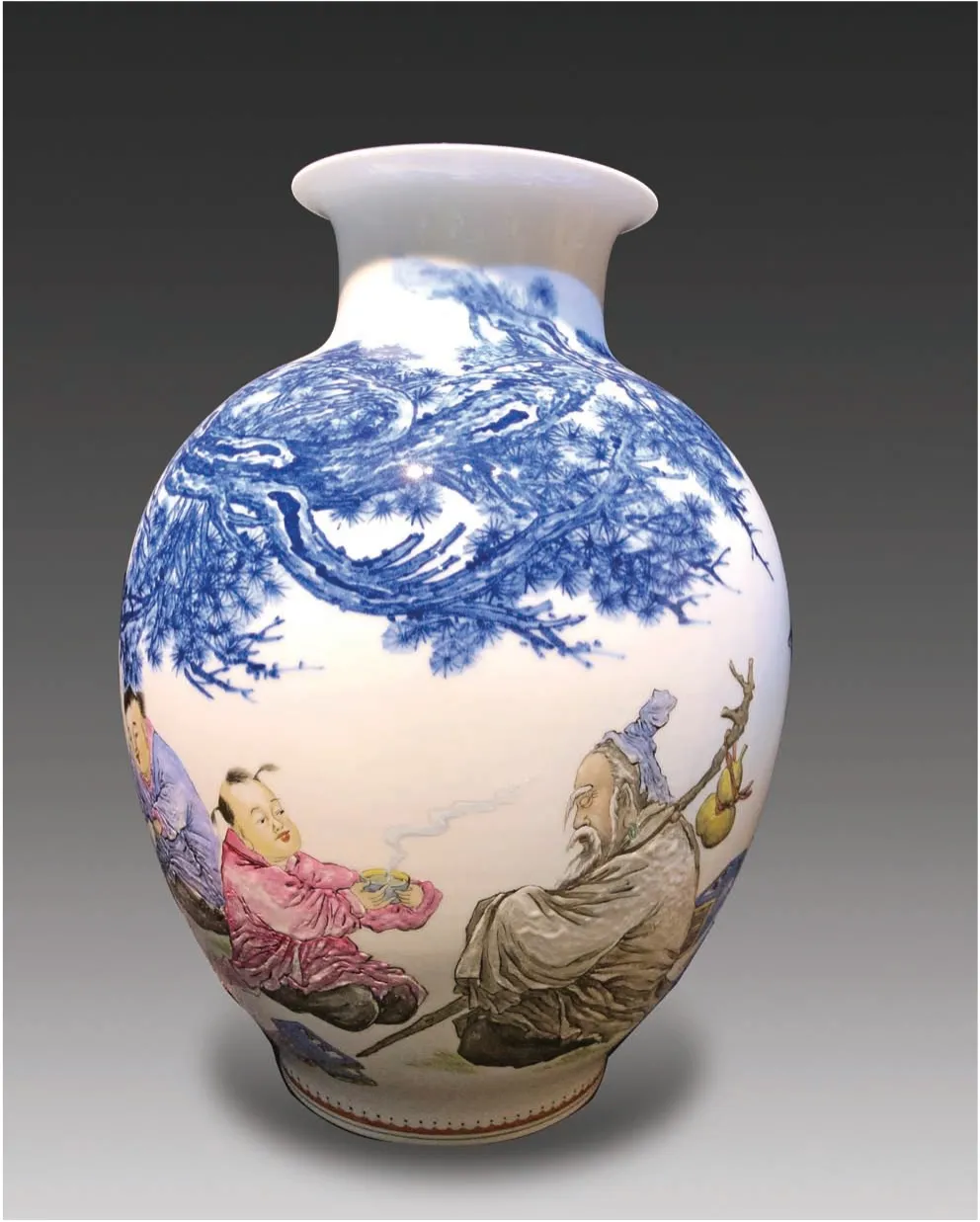

《招財進寶》 沈凱/作

《陸羽品茗》 沈凱/作

當我們談到創新,不禁會想到筆墨當隨時代或藝術要反映時代、反映生活這樣的話語,但創新不是喊口號,也不是空洞的教條,更不是否定傳統而盲目地標新立異,否則創新就會成為無源之水、無本之木,我們這個時代應當具有代表這個時代的正能量,以及正能量的思想感情,然后努力探索新的藝術形式和表現手段。從近年來的中國陶瓷博覽會上,我們可以清楚地認識到學院派以及景漂藝術家的作品有著強烈的時代精神,在工藝上也有很大程度的突破,不再局限于傳統工藝樣式,從材料運用到構成因素,表現出新的審美趣味。首先從材料運用上就有了諸多前所未有的工藝創新,其中高溫色釉和窯變的應用更為廣泛,高溫顏色釉工藝在過去一般都是在器皿上直接使用,燒制色釉器皿也成為一種單獨的工藝門類,譬如郎紅色釉的器皿,還有后來影響巨大的“三陽開泰”窯變器皿,如今高溫色釉成為釉下彩陶瓷繪畫領域廣為應用的色料,因為高溫色釉所表現出的溫潤肥厚之美,以及各種結晶釉和兔毫釉所產生的各種窯變,也給畫面增加了各種神秘而幻彩的空間感受,從而成為陶瓷藝術的獨特語言形式。

除了陶瓷繪畫領域在不斷探索新工藝、新材料運用,學院派陶瓷藝術也拓展了各種燒制工藝形式,器皿的造型設計在成型工藝上有諸多方式,有拉坯成型,有模具成型,其中包括注漿成型、印泥成型,也有泥板成型和泥條成型,甚至可以借助各種手段成型,從而創造出各種異形器皿。學院派將廣泛的泥做火燒工藝統稱為“陶藝”,陶藝一詞源自海外,陶藝的觀念也遠遠比我們的認知寬泛,甚至有觀念藝術和裝置藝術之類,有室內和室外的各種表現形式,也融入室內設計和環境藝術之中。我們對于陶藝制作的各種形式與工藝,以及它們應用的場合和方式早已經沒有傳統陶瓷藝術的工藝標準,對于其工藝價值也是難以判斷,我們可以姑且將這些放在一邊,更關心傳統工藝傳承下的藝術創新,立根于傳統工藝的學習上。我國有著千年來燦爛的中華文化,而且在四大文明古國中我們是唯一沒有文化斷代的國家。而我國的陶瓷文化以及景德鎮陶瓷藝術的歷史地位是永遠不會因為時光流逝而被抹去的,我們要有文化自信,不要忘記老一輩藝術家和藝術巨匠給我們留下的如此豐富的文化遺產,我們要學習傳統,我們要向經典致敬!我們膜拜唐三彩的彩陶藝術,它給我們帶來大唐氣象;我們瞻仰宋代青瓷和兔毫工藝,它為我們成為瓷器大國奠定基礎,宋代的青瓷從此代替彩陶藝術;我們仰慕元代青花瓷,它是第一次將人文藝術的紋樣繪制于高溫瓷器之上,讓瓷器煥發出新的生命;我們更嘆服明清以來御窯廠的皇家御品,尤其以“清三代”御窯工藝最為繁盛和精湛,它很好地詮釋了皇家氣象和中華文化。文化和藝術都是這樣,民族的才是世界的,而傳承經典就是不忘過去,立足當下才能展望未來,只有薪火相傳、文脈相傳,路才能走得更遠。