人性化護理干預在分娩鎮痛中的護理效果及對應激反應的影響

黃嬌寧

摘要:目的:分析研究在產婦分娩過程中采用人性化護理干預方式對產婦鎮痛效果和應激反應的影響。方法:從2020年9月到2021年8月在我院進行分娩的產婦中,選取92例產婦作為本次研究的對象。按照1-92的數字順序,將這些產婦進行隨機的數字編號,1-46號的產婦采用常規產科護理干預方式,作為參考組,47-92號的產婦則采用人性化護理干預的方式,作為研究組,然后對比兩組產婦的鎮痛效果和應激反應。結果:研究組產婦的分娩鎮痛率89.13%(41/46)明顯高于參考組患者的65.22%(30/46),應激反應各指標明顯優于參考組產婦,p<0.05,統計學差異顯著。結論:在產婦分娩過程中,采用人性化護理干預的方式,從產婦的角度來制定針對性的護理干預措施,可以充分發揮人文性的關懷,滿足她們的護理需求,從而幫助他們更好地分散陣痛感受,起到良好的鎮痛效果,降低應激反應,應用效果顯著,值得推廣應用。

關鍵詞:產婦分娩;臨床護理;人性化護理;鎮痛效果;應激反應;效果價值

1、資料和方法

1.1一般資料

從2020年9月到2021年8月在我院進行分娩的產婦中,選取92例產婦作為本次研究的對象。按照1-92的數字順序,將這些產婦進行隨機的數字編號,1-46號的產婦作為參考組,47-92號的產婦則作為研究組。調閱兩組產婦的病歷,摘取相關的數據信息整理為下表1,經過對比發現兩組患者的一般資料差異不大,p>0.05,沒有統計學差異。納入標準:初產的產婦;自然分娩的產婦;未使用鎮痛劑的產婦;胎兒發育正常的產婦。排除標準:嚴重貧血的產婦;先兆早產的產婦;在孕中晚期持續性出血的產婦;精神、認知異常的產婦。

1.2方法

參考組產婦:常規產科護理干預。監測產婦的各項指標,對她們進行健康宣教,做好分娩準備。

研究組產婦:人性化護理干預。第一,對產婦的各項指標分娩指標進行監測,確保產婦的分娩安全。第二,對產婦進行健康教育。包括給她們講解分娩的不同方式、優點等,鼓勵產婦進行自然分娩。對于產婦提出的疑問,要進行耐心、細致的解答,提高她們對于分娩的認知。第三,心理護理干預。采用視頻、圖片以及口頭講解的方式,向產婦說明分娩的過程,消除她們的錯誤認知。尤其是多播放新生兒降臨那一刻產婦面對新生兒的溫馨畫面,緩解產婦焦慮、恐懼等不良情緒,提高產婦分娩的自信心。第四,環境護理。對于產婦的病房,要進行特別的布置,保持病房的干凈、整潔和溫馨,提高產婦的舒適感受,從而保持心情的舒暢。第五,產房護理。幫助產婦擺好分娩的體位,由專職產房護士對產婦進行分娩的指導,包括如何呼吸、用力等等,并為她們進行加油打氣,提高她們分娩的動力。同時,做好相關的保暖措施,提高產婦的舒適感受。第六,產后護理,在新生兒分娩出來后,第一時間抱給產婦,進行母嬰的初次接觸,提高產婦的心理感應,進而穩定她們的生理指標,為良好的產后預后奠定基礎。在轉至病房之后,通過一對一的耐心講解以及床旁演示,指導產婦進行科學的哺乳及新生兒護理。同時,向產婦介紹相關的產婦自我護理方法,并教育家屬進行配合,幫助產婦分擔新生兒護理的重擔,保證產婦的睡眠質量,從而加速她們的康復進程。

1.3觀察指標

(1)評估兩組產婦的分娩鎮痛效果,以WHO制定的產婦疼痛標準作為依據,將產婦的鎮痛效果分為0-3級共四級,并計算陣痛率=(0級例數+1級例數)/總例數*100%;

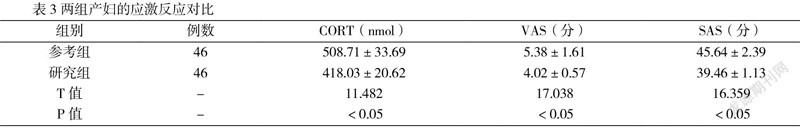

(2)評估兩組產婦的應激反應情況,包括皮質醇 (CORT)、疼痛 (VAS)、焦慮 (SAS) 這個指標,分值越低說明應激反應越低。

1.4統計學方法

收集、整理相關的數據結果,用SPSS19.0軟件分析處理,計數和計量資料分別用X2、t檢驗,p<0.05,統計學意義存在。

2、結果

2.1 兩組產婦分娩鎮痛效果對比

研究組產婦的分娩鎮痛率比參考組患者高24%左右,p<0.05,統計學差異明顯。

2.2 兩組產婦的應激反應對比

研究組產婦的CORT、VAS、SAS水平均明顯低于參考組產婦,p<0.05,統計學差異明顯。

3.討論

分娩是女性特有的一個生理特征,分娩的過程不可避免地伴隨著強烈地陣痛,不僅給產婦身體帶來巨大的疼痛感受,還會激發患者的各種應激反應。傳統的產科護理干預,將護理的重點放在產婦的各項分娩生理指標方面,從而保障產婦的分娩安全,忽視了對她們心理上的疏導。隨著人們對于護理需求的不斷增長,安全性已經遠遠不能滿足她們的需求,產婦本身的分娩體驗感受逐漸被重視起來,推動了臨床護理方式的優化升級。采用人性化護理的干預方式,可以從認知上改變產婦及其家屬的錯誤理解,疏導產婦的不良情緒,建立她們的分娩自信心,從而取得良好的鎮痛效果,降低應激反應的發生情況,實現良好的產后預后效果。

參考文獻:

[1]顧燕, 焦云, 張海云. 人性化護理干預在分娩鎮痛中的護理效果及對應激反應的影響[J]. 醫學食療與健康, 2020, 18(10):2.

[2]張娜. 人性化護理干預在分娩鎮痛中的護理效果及對應激反應的影響研究[J]. 中國醫學創新, 2019(25):5.