金寶圩圩田水系景觀空間特征分析及其空間再生研究*

唐成業

(安徽建筑大學建筑與規劃學院,安徽 合肥 230022)

0 引言

圩田是我國古代農田建設歷史上的一塊瑰寶,它不僅承載著我國傳統農業經濟時代下農田建設的生態智慧,更是古代勞動人民對自然的一次創新性利用,其深刻的文化內涵值得在現代圩區建設中充分發揮其積極作用。圩田依附于水系而生,在上千年的“與水為鄰”中,圩田的水系空間特色是圩田最重要的景觀要素,但是在現代圩田的歷史發展中,圩田的水系卻未得到很好的開發利用。水系污染、河道堵塞、無序開發等都給圩田水系景觀帶來了較大影響。因此,如何在現代圩田建設中傳承圩田水系治理的生態智慧,延續圩田地區獨特的水系景觀特征,并改善圩區的生態環境,成為現代圩田研究中新的課題。

1 金寶圩圩田水系景觀空間特征分析

1.1 地域層面

水陽江流域的金寶圩是安徽省宣城市內最大的圩田分布區域,面積超10萬余畝。它與江南太湖流域的塘浦圩田不同,太湖流域圩田分布較為分散且圩的規模較大,水系多呈面狀分布,圩田的使用方法和性質也不固定;而水陽江流域圩田主要以養殖為主,輔以農作物,水網較為密集,多呈規則方格網狀和自然式水系,具有明顯的區域特征。

1.2 景觀層面

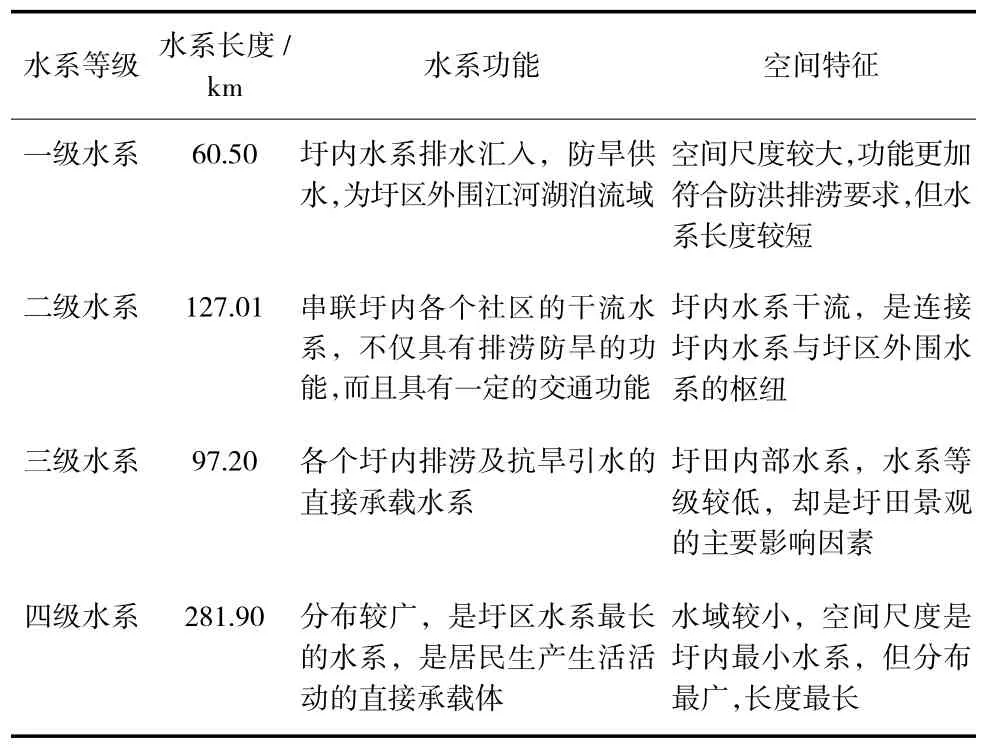

金寶圩圩田水系景觀系統分為4個等級(見表1),每個等級水系的空間特征各不相同,不同等級的圩田水系景觀空間不僅承載著圩內居民的日常生產生活活動,同時也構成了圩內豐富多彩的景觀系統。

表1 金寶圩現狀圩田水系景觀空間特征分析

2 金寶圩水系景觀空間再生研究

2.1 基地背景

金寶圩位于宣城市宣州區北部,地處皖蘇兩省四市(南京市、蕪湖市、馬鞍山市、宣城市)交界處,與蕪湖縣和南京市高淳區隔江相望。西30km為工業之城蕪湖縣灣沚,北100km為“六朝古都”南京,西北70km為華東重鎮蕪湖,北100km為鋼城馬鞍山。金寶圩處于南京、蕪湖、馬鞍山、蕪湖縣(灣沚)、南京市高淳區、當涂縣、宣城等大中城市經濟輻射圈上,有著得天獨厚的區位交通優勢和有利條件。

2.2 圩田水系景觀空間要素再生

2.2.1 圩田聚落水系空間的再生

圩區聚落多依附于圩堤,圩堤多呈線性分布,所以圩區聚落分布也基本呈線狀分布。但由于金寶圩水系呈塊狀分布且南北水系形狀差異較大,圩區聚落在平面上也呈點狀分布。圩堤承載著圩區居民日常活動及交通的重任,所以聚落空間的再生實際也是圩堤空間的再生。圩堤空間的再生首先要改變圩堤與水系的關系。金寶圩圩堤的建設多考慮水域之間的隔離以及交通功能,而忽視了圩堤聚落與圩堤水系之間的關系,導致圩區聚落的建設與水系之間的關聯不夠緊密。為重新構建聚落—水系系統,應該對聚落的濱水空間再次進行規劃建設。

1)改善聚落的濱水方式 聚落的濱水方式主要有3種,即自然濱水、人工濱水、灰色空間濱水。其中,自然濱水主要是指聚落與水系直接相連,這種濱水方式雖然能夠最真實地展現水鄉特點,但同時也導致濱水岸線不能得到充分利用。人工濱水方式是指居民建造的簡陋親水平臺,通常是將一面長方體塑料材質或鋼架材質的平臺置于水面,用“木橋”的方式與水岸相連,居民的洗衣洗菜等日常活動都在上面完成。這樣的濱水方式雖然為居民生活帶來一定的便利,但是也具有一定的危險性。灰色空間濱水方式是指聚落背水而居,面向道路或聚落四面背水,水系在這種方式下形成了“灰色空間”,得不到良好的水系景觀。針對以上3種聚落的濱水方式,規劃在改善聚落親水方式的同時對同一水域的水系景觀進行統一規劃設計,通過建設觀景臺、親水平臺以及景觀小品設施的方式,串聯同一水系的濱水空間,并對同一水系的濱水岸線進行整體規劃設計,將原有聚落的親水方式全部改為“自然+人工”的濱水方式,構建聚落整體性親水設施。

2)改善聚落內部道路與水系的關系 金寶圩圩田水系與道路的結合整體上較為完善,但是圩田聚落內部水系與道路的關系卻不夠和諧。在實地調研中發現,多數聚落與水系之間的連接方式較為生硬,聚落“面水而居”或“圍水而居”最為常見,與水系之間缺乏緩沖區,生活垃圾的傾倒對圩田水系造成了一定的污染。所以,規劃在聚落與水系之間根據實際情況添加濱水道路,以改善道路與水系之間的關系。

3)聚落建筑地方特色 金寶圩圩田內聚落建筑也是圩田水系空間景觀系統的重要組成部分。圩區的建筑形制雖然與當地文化息息相關,但是圩區的建筑并未形成統一的建筑形制。因此,規劃過程中并未將圩區建筑的形制規模統一規范化,而是保留了圩區的原有建筑,僅進行了一定程度的外立面改造。對于一些殘破建筑進行拆除,對于一些建筑形制較好的建筑進行統一規劃整理,打造不同聚落之間的建筑差異,突出圩田聚落的地方特色[5]。

2.2.2 圩田水系空間的再生

1)確立圩田水系等級及規劃分區 規劃以扁埂公路為界,將金寶圩分為城北部與城南部兩大片區。其中,北部片區水體系三國時期人工開挖而成,為規則互通式溝渠水系。南部為自然式溝渠水系。金寶圩圩田水系主要劃分為4個等級。一級水系為圩區與主要水系即水陽江流域連通段,二級水系為連通南北區域以及水況好且寬度較大的圩區內部水系。一、二級水系均為圩區層面的水系,是承載圩區主要功能的水系。三、四級水系則為圩區聚落內部水系及周邊水系,主要承載生活及生產功能,是水鄉居民生活的主要承載水系。

2)圩田水系文化景觀再生 金寶圩圩田水系承載著金寶圩的歷史,金寶圩因水而生、因水而興,水系是金寶圩經濟發展及城鎮建設的主要影響因素,所以在規劃中注重對金寶圩圩田水系文化景觀的重塑,融入歷史,融入文化,以文化為觸媒,對圩田水系景觀空間進行分級、分類、分區式重塑。

金寶圩北部水域為規則方格網狀水系統,而南部水域為不規則自然狀水系統,這導致南北部水域連接不通暢。規劃將南北部主要水系進行梳理連通,同時確定各個水系的等級及保護發展方向,并對其重點水系進行提升規劃。在此基礎上,首先將金寶圩圩內水系進行重新整理疏通,確定水系流域、流徑及流速,將圩內水系按4個等級進行重新劃分,并賦予其不同的功能承載,完善圩內水系等級系統。其次對圩內水系進行分類。與分級不同的是,分類主要是以水系功能將其劃分為3類,即生產、生活、生態。對3種不同功能的水系所應當具有的景觀空間系統進行完善和改造。最后,將圩內水系進行分區規劃,主要分為南北兩個片區,南北各異的水系形態是金寶圩鮮明的景觀優勢。

在金寶圩今后的發展中還應結合現狀文化遺址遺跡、景觀節點、特色資源分布及資源條件較好區域,因地制宜選取水系水面進行開發利用,打造水上交通游覽航線,并結合公路交通將金寶圩區域內主要景觀節點進行串聯,打造水系特色文化景觀廊道[6]。

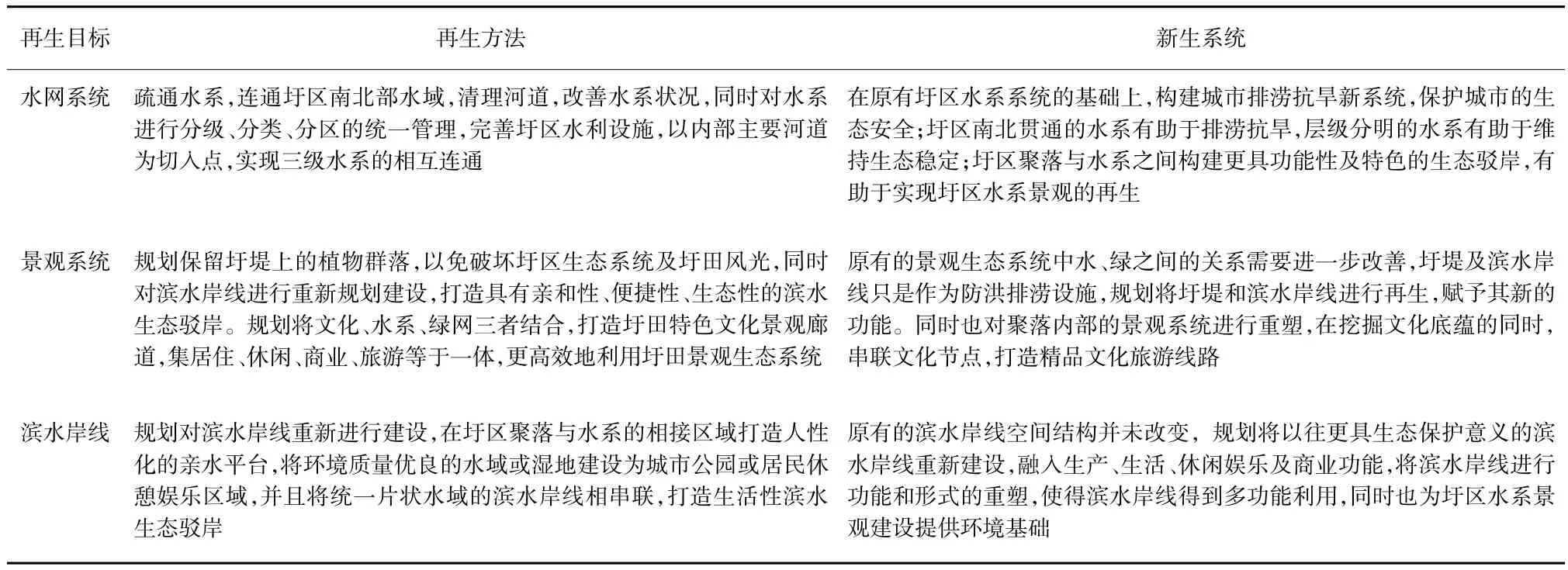

2.3 圩水系景觀空間結構的再生

規劃保留了金寶圩獨特的生態循環系統及景觀空間結構,在保留原有骨架的基礎上對水系景觀空間進行重新規劃建設(見表2),充分發揮圩田系統在未來城市發展中的排澇抗旱作用,完善城市綠地系統,重新構建“人—水—綠”關系。

表2 圩田水系空間系統的再生

2.4 圩田水系景觀空間利用模式的再生

金寶圩的傳統水系歷史文化景觀空間利用模式主要以“散點狀”為主,文化資源各自為政,缺乏統一規劃;文化資源利用效率較低,造成部分文化設施衰敗沒落。規劃針對金寶圩地域特點,主要從2個方面改變水系景觀的空間利用模式。

1)融水于文,打造水鄉特色交通文化旅游線路 金寶圩南北部水域有著較大的區別,北部水域為規則式棋盤狀水系,南部為不規則自然式水系。規劃在南北部水域布置兩條水上特色交通旅游線路。北部線路主要串聯南部區域歷史文化資源,打造為特色歷史文化水上旅游線路。南部串聯金寶圩地方特色水系,主要通過打造圩田水上特色水系旅游線路,綜合利用水鄉水系資源。

2)水系分區,打造以旅游為導向的圩田特色旅游 以圩區地方特色文化旅游為觸媒改變傳統圩田的水系景觀空間利用模式,通過整治水系、聚落整合優化、景觀環境提升改造等一系列措施,改善圩田水系景觀的基礎條件,串聯形成文化通廊;再通過建設水上交通及改善圩堤的承載能力,以旅游發展為契機,引進資金及產業融合發展,實現對圩區水系景觀的再生。

3 結語

圩田是我國傳統土地利用模式的重要典范,它不僅代表著圩區人民“天人合一、因地制宜”的生態智慧,更是勞動人民在抗擊洪水、開墾利用土地中總結出的建設智慧。圩田的生態模式、居住模式、生活方式都具有很高的歷史文化價值,本文提出的以旅游為導向的圩田水系景觀空間再生策略及“舊圩新用”的規劃理念,意在傳承和保護圩區的歷史水系景觀,實現圩田水系景觀在空間層面上的再生,延續圩區水系的歷史網絡,并在新的歷史發展時期賦予其新的功能。

在未來的發展中,對于圩田水系及景觀的保護與發展規劃還應該更加注重對實施效果的量化評價以及對圩田內部發展的總結與對比,逐漸發展為技術化、信息化、網絡化的現代保護與利用發展方式。