內嵌式帶框鋼支撐在建筑抗震加固中的應用分析

王靚

(山東建筑大學工程鑒定加固研究院有限公司,濟南 250000)

1 引言

在我國,很多建筑由于建設年代久遠,設計時抗震設防水平不高,導致建筑的抗震性能不滿足要求,對建筑的使用安全有極大的影響。所以,要對既有建筑采取抗震加固措施,提升建筑的抗震能力。本文以某既有建筑改造為例,對內嵌式帶框鋼支撐的應用進行分析,希望能為同類工程項目提供借鑒。

2 工程概述

本項目位于我國南方某城市,始建于1986 年,在1996 年改造后地上2 層與地下1 層屬于磚混結構,且很長一段時間作為餐廳使用。后來,對地上建筑拆除后進行改造,將原有磚混結構改為兩層鋼筋混凝土框架結構,框架柱一直延伸到基礎,將1 層鋼框架結構增加到屋頂,對框架進行擴建,柱下獨立基礎屬于擴建部分基礎,變形縫設置在平面擴建部分與原有結構之間。地下室、1 層、2 層、3 層高度分別為3.40 m、3.75 m、3.70 m、4.00 m。室內外高差、建筑總高度分別為0.45 m、11.90 m。經調查可知,墊層、基礎層混凝土設計強度分別為C7.5 與C20,地基承載力特征值為180 kPa。建筑抗震防烈強度為8度。本工程項目針對實際情況,在改造過程中按照B 類建筑設計,后續使用年限為40 a。

3 建筑情況分析

在改造前對該建筑進行檢測,檢測結果為:

1)在對混凝土強度進行測量時,使用的方法為回彈-鉆芯法,可得混凝土強度等級為C20,符合實際需求。

2)對混凝土構件的配筋設計圖進行檢查,發現配筋符合要求,但在檢查中發現保護層厚度出現偏差,主筋保護層厚度15 mm,檢測偏差時使用的設備為結構探測雷達,偏差較大。

3)在1 層發現軸框架跨梁有豎向貫通裂縫出現,且在各層檢測中均發現滲漏等問題。

4)地下室外墻、內墻分別為鋼筋混凝土墻與磚墻,但外墻不全是鋼筋混凝土,在頂部600 mm 高程范圍內有一部分使用磚墻砌筑,使用灰土夯實,不符合實際要求與標準,滲漏現象嚴重[1]。

5)檢查中發現地下室基礎采用筏板基礎,筏板厚、筏板配筋分別為400 mm、φ25 mm@200 mm。

6)地下室墻體與梁柱等不同區域露筋現象嚴重,且存在銹蝕、保護層剝落的情況。

7)位于北側的樓梯與墻體沒有落地,采用平板為地下室頂板,樓梯及墻體荷載僅由小柱和局部梁來承托。

4 既有建筑中經常存在的問題

項目單位在改造前通過檢測、抗震與安全性鑒定,發現建筑存在的問題主要表現為以下幾點:

1)本項目1~2 層與3 層分別為鋼筋混凝土框架結構與鋼框架結構,剛度突變位于上下層之間,阻尼比存在差異[2]。對阻尼比進行測試時,可采用自由衰減法,使用式(1)計算:

式中,F為阻尼比;A1、A2為自由衰減曲線中振幅的2 個峰值。

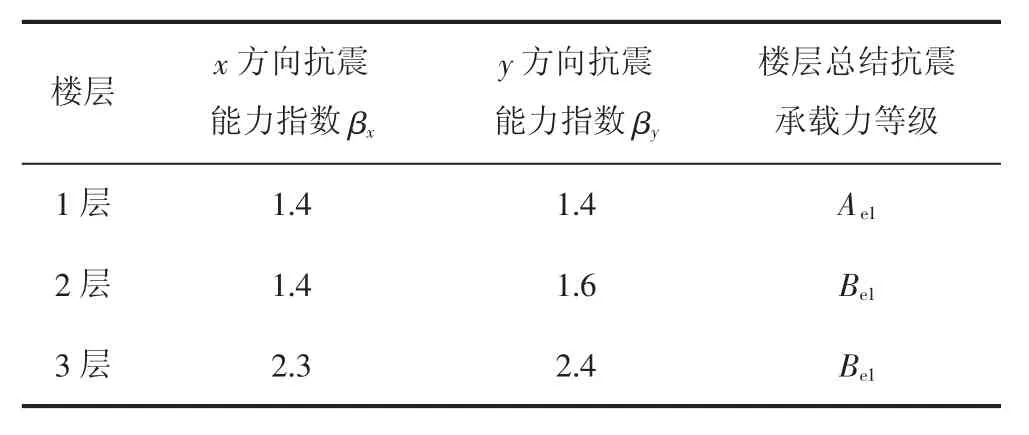

2)變形縫西側部分的結構為單跨框架,GB 50011—2010《建筑抗震設計規范》不允許將這類結構用于重點設防。主要是由于兩個單根梁形成單跨框架,如果地震后其中1 根被破壞,整個建筑就會倒塌[3]。同時為減少鑒定量,使鑒定工作與固定改造工作有效銜接,按照3 層鋼筋混凝土框架結構對結構抗震承載力進行驗算,根據東西段連成整體考慮禁用西段單跨框架結構。樓層抗震能力指數計算如下:

式中,β 為平面結構樓層綜合抗震能力指數;ψ1為體系影響系數;ψ2為局部影響系數;ξy為樓層屈服強度系數;Vy為樓層現有受剪承載力;Ve為樓層彈性地震力。通過計算可以得到建筑的綜合抗震承載力等級,具體見表1。

表1 建筑的綜合抗震承載力等級

3)圍護墻砌筑不合理,導致周邊柱凈高與截面高度比在4以內,箍筋沒有全高加密。同時有少部分柱的軸壓比在0.7 以上,但柱軸壓比限值為0.5。柱軸壓比的計算公式為:

式中,N為組合軸壓力設計值;A為柱全截面面積;fc為混凝土受壓強度設計值;n0為箍筋柱軸壓比限值。

普通復合箍筋柱軸壓比限值可通過式(5)計算:

式中,λV為柱的配箍特征值;εc為非約束混凝土應變取值;θ1為柱截面變形角的下限值。

4)樓層側向剛度不符合要求,1~3 層的層間位移角計算結果為:X向1/515、1/468、1/763;Y向1/535、1/533、1/1 003,通過觀察數據發現均超過1/550。

5)在平面與豎向布置的砌體填充墻向西側偏,結構發生扭轉效應。在地震作用下,要求結構閣樓層的剪力需符合以下要求:

式中,VEKi為第i層對應用于水平地震作用標準的樓層剪力;λ為剪力系數;Gi為第i層的重力荷載代表值。若樓層位移比或層間位移比大于1.2,則說明存在扭轉效應。

5 內嵌式帶框鋼支撐在建筑抗震加固中的應用

5.1 改為鋼筋混凝土框架

將3 層鋼框架拆除,改為鋼筋混凝土框架,使其與2 層結構有效連接,對結構體系進行改善,確保結構符合要求,解決了下層剛度突變與結構體系混亂的問題。采用HEB400 級鋼筋與HRB335 級鋼筋作為縱向受力,選擇HPB235 鋼筋為箍筋。混凝土墊層、婁底等普通鋼筋混凝土結構的混凝土強度等級分別控制在C10、C20 以上,選擇的水泥砂漿強度等級需控制在M5 以上。鋼筋混凝土框架的抗震設計需注意兩個要點:

1)梁與柱的彎曲延性。軸壓比增大變形能力就會降低,軸壓比的計算見公式(4)。

2)受剪構件的剪跨比及破壞特征。在彎矩與剪力的共同作用下,構件受剪破壞與剪跨比有關,可以使用式(7)計算剪跨比:

式中,M為彎矩;V為剪力;h0為截面有效高度。

5.2 避免采用單跨框架,設置防撞墻

西段與東段框架需合理連接,對于這類重點設防類建筑要避免使用單跨框架,增加結構的抗震冗余度,處理好兩側結構在地震時由于變形縫寬度不足產生的碰撞問題,單跨框架的超靜定次數少,安全冗余度差,抗震性能較差。將黏彈性或黏性阻尼器設置在兩側變形縫之間,可解決建筑物的移動問題,即使發生地震沖擊,也只局限于撞擊部位。將垂直于防震縫的抗撞墻設置在縫兩側房屋盡端,設置需沿全高進行。設置要求抗撞墻數量在兩道以上,且將墻肢長度控制在2 m 以上。

5.3 樓梯間設置剛度較大的混凝土墻

要結合框架結構樓梯震害情況,將剛度較大的混凝土墻設置在樓梯間兩側,讓混凝土墻能落地,要避免破壞樓梯,確保在發生地震時,能發揮樓梯的作用。將帶框鋼支撐設置在建筑周邊,這樣能將其作為第一道抗震防線,提升抗震設防類別。為了減少層間變形和扭轉效應,需增加剪力墻和鋼支撐。樓梯構件的抗震構造如下:

1)拉通縱向配筋,且要求其在最小配筋率以上;

2)按照斜支撐設計梯板,要求板厚控制在140 mm 以上;

3)將暗梁設置在梯板兩側,要求箍筋直徑大于6 mm,間距在200 mm 以上;

4)梯梁的抗剪抗扭構造需加強,箍筋采用φ8 mm,間距150 mm;腰筋2 根φ14 mm,間距200 mm;梯柱截面墻厚300 mm;混凝土標號在C25 以上。增加梯間框架柱配筋,并加密箍筋。

5.4 鋼支撐需咬合牢固

利用鋼框腹板上焊接的栓釘,將鋼支撐與框架周邊上種植的化學錨筋互相咬合,將螺旋筋設置在上面,使用灌漿材料進行澆筑,確保鋼支撐與原有框架相互之間緊密連接。根據工程設計情況,通過鉆孔,在鋼筋混凝土基材孔內注入化學錨固膠,在基材中插入鋼筋,這就是化學植筋。化學植筋施工工藝需做好定位、鉆孔、插筋等操作,確保施工質量。采用鋼筋與螺桿處理植筋錨固系統,對錨固連接承載力進行驗算時,可以使用式(8)和式(9)(有地震的作用組合)進行計算:

式中,S為錨固連接承載力;R為錨固連接荷載效應組合設計值;Rk為錨固承載力設計值;k為地震作用下錨固承載力降低系數;γRE為錨固承載力抗震調整系數;rR為錨固承載力分項系數。

5.5 板底增設鋼梁

如果樓板無法滿足承載力需求,要將鋼梁增設在板底,從而減小樓板跨度與變形,提升樓板承載力。加固采用Q345B鋼梁,沿長度方向布置194 mm×150 mm×6 mm×9 mm 鋼梁,將布置間距控制在1 260 mm。在鉆墻內部嵌入錨板,錨板的規格為16 mm×250 mm×250mm,將背板增加到鉆墻背面,采用4 根M16 通栓對錨板進行連接,采用塞焊方式與錨板固定。連接板與鋼梁連接在一起,使用兩個M20 螺栓進行連接。采用結構膠對鋼梁與原結構連接表面填實。這種方式較為簡單,且材料具有較高的強度。

5.6 修補開裂

當墻和樓板有開裂問題時,需將開裂表面清理干凈,然后使用壓力灌漿或聚合物砂漿封閉的方法進行修補。比如,可以采用環氧樹脂加壓灌漿處理,混凝土表面的塵土需清理干凈,將浮皮等雜物清除,使用聚合物砂漿修補露筋部位。進漿口要設置在裂縫較寬處,底座安設可以使用封縫膠,封縫膠使用YJ 快干型膠,在縫隙上涂抹,寬度設置為3~4 cm。配置好樹脂后開始連續注膠,在沒有漿液流出時停止注漿。將底座拆除,拆除灌漿器。

6 結語

既有建筑抗震加固是提升建筑抗震性能,確保建筑安全性的重要手段,內嵌式帶框鋼支撐是當下應用比較廣泛的一種。為確保應用質量與效率,要求做好施工各個環節的控制,并能結合實際情況做好板底增設鋼梁與開裂修補工作。同時,也要嚴格控制安全與細節,避免在施工過程中出現安全問題,確保抗震加固工作的高效開展。