濟南工業景觀更新策略與方法研究

呂桂菊

(山東工藝美術學院建筑與景觀設計學院,山東 濟南 250000)

引言

彼得·拉茨(Peter Latz)在2017年出版的著作RUST RED中對建成20年后的北杜伊斯堡景觀公園進行了系統性的重釋,并提出工業景觀可被相應理解為與工業生產相關的空間實踐活動及其產生的過程與結果,包括自然空間,也包括建筑空間和文化空間。如今人們對待工業景觀遺產的認識已經從單純被動式的保護、修復轉變為積極主動式的保護再利用,總的來說工業景觀再開發方式根據綜合價值和保護程度分為三類。其一,以保護為主,俗稱的“博物館模式”,擁有歷史文物和具有工業考古價值的工業建筑及其區進行保護。其二,更新為主,從景觀角度出發,探索其歷史和潛在的工業文化價值,通過進一步調查和綜合評價其工業歷史文化,遵循現有主體的發展和功能需求進行更新設計。其三,重建為主,工業建筑的歷史價值不高或者損壞嚴重時采取重建方式。

論文探討的主要是更新再利用的方式,以原建筑的結構、空間和形式為主體,兼顧歷史的工業風格和現代的功能訴求,實現文脈傳承、形象塑造、時尚生活、豐富產業的多種功能。北京798藝術區是首個應用藝術手法改造老工廠的優秀案例,將舊工業時代遺留的歷史特色結合文化藝術產業模式,成為北京獨特的文化旅游地標。隨后,出現了上海8號橋、中山歧江公園、無錫北倉門生活藝術中心、常州運河五號創意街區、上海新天地、青島啤酒博物館、北京首鋼工業遺址公園等眾多著名的工業景觀。

一、濟南近現代工業景觀更新現狀研究

濟南從20世紀初開始發展工業,并建成了一批具有影響力的面粉、紡織、機械等不同類型的建筑。近年來隨著產業布局和城市發展,不少工業廠區荒廢破敗。作為城市的重要記憶節點,濟南工業廠區及建筑有著與歷史文物同樣的地位和影響,對其開展更新再利用工作十分必要。自2000年開始政府逐漸對濟南廢舊工廠進行更新建設,本次研究主要采用調查法和問卷法分別對老濟南啤酒廠、濼源造紙廠、英美煙草公司、濟南市皮鞋廠、原重汽離合器等工廠進行深入分析(表1),從而全面了解更新建設后的濟南近現代工業景觀。

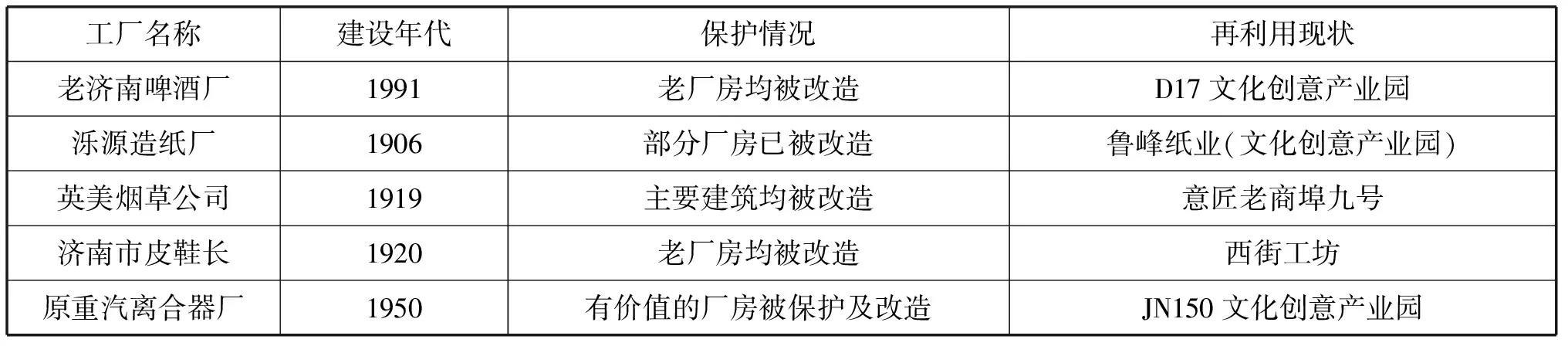

表1 濟南工業景觀更新現狀調研

1.調查法

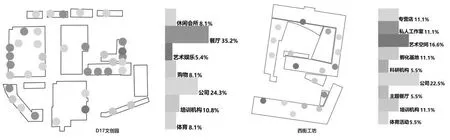

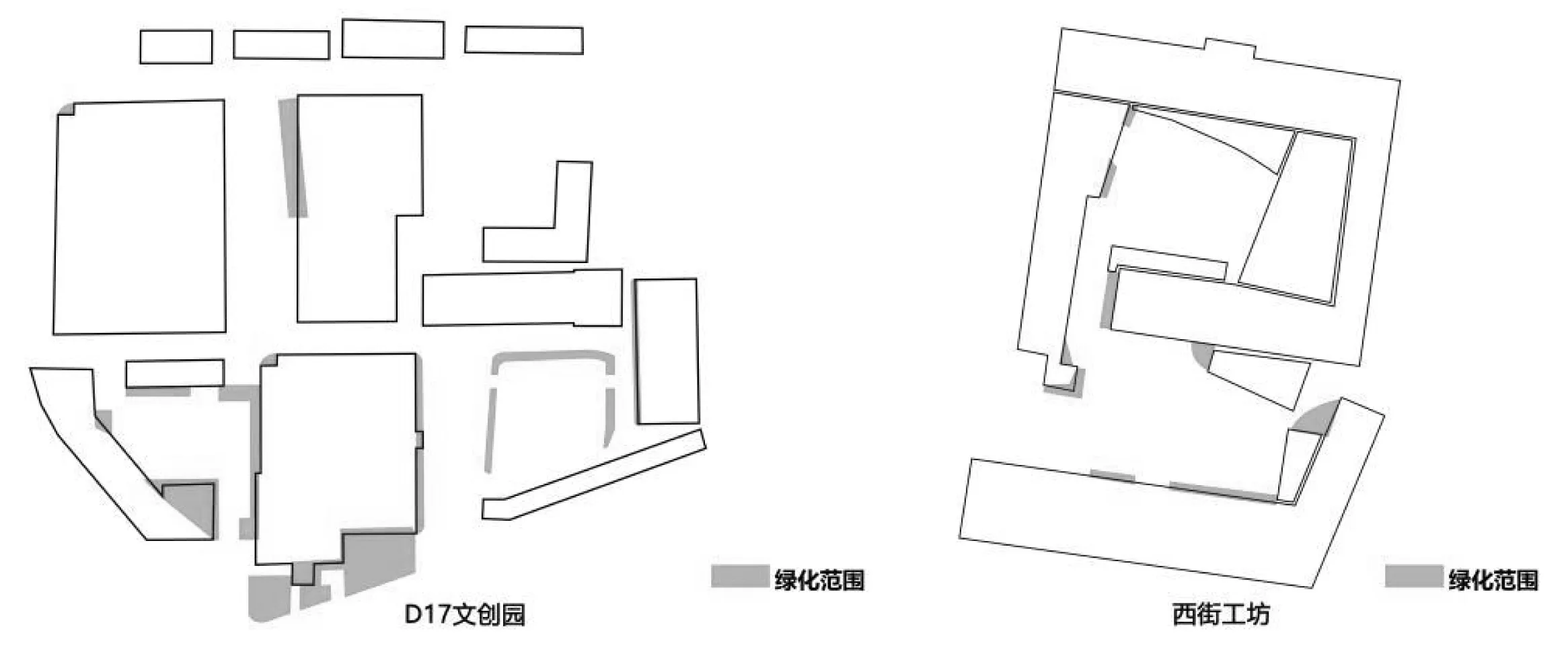

以西街工坊(原濟南式皮鞋場)和D17文創園(原老濟南啤酒廠)為例圖文闡釋更新后工業景觀區的業態比例(圖1)、人流交通(圖2)和景觀要素(圖3)等存在的共性問題。

圖1 業態現狀調研分析圖

圖2 人流交通現狀調研分析圖

圖3 景觀要素現狀調研分析圖

業態方面,D17文創園多以餐飲行業和辦公空間為主,占到59.5%;西街工坊的培訓機構、體育健身、私人工作室和一些購物商店所占比例偏大。可見更新建設后的工業改造總體偏向于商業型業態,缺乏特色產業。

人流交通方面,D17文創園較西街工坊人流量會更大,主要是因為前者業態偏向飲食購物等大眾民生行業的關系,另外一個原因是前者的地面景觀活動空間相對豐富,兩者均是以地面停車為主,缺少游客駐足集散休閑的空間。

景觀要素方面,兩者均是呈現綠化嚴重不足的空間,硬地鋪裝比例幾乎接近95%,鋪裝樣式和材料單調,多是混凝土,除照明和環衛等必要性設施外,幾乎沒有其他設施,僅有的綠化多以邊角點綴為主,導致建筑立面太過生硬,缺少景觀遮擋,影響景觀視線。

2.問卷法

通過問卷調查全面了解人們對于目前已完成工業景觀更新的態度和需求,問卷內容涉及四個方面:功能區類型、突出問題、更新方向和發展目標。功能區類型的問卷顯示更新后的濟南工業景觀中商業區比例最大,商業氣息較為濃厚,其中,商業區比例48.48%,其次為文化藝術區比例27.27%、私營辦公區15.15%、其他9.09%;在場地突出問題方面,問卷顯示場地內突出問題主要集中在:綠地嚴重不足、可瀏覽性不佳,亮點太少,留不住游客、建筑利用率過低等問題;未來濟南老舊工業廠區更新方向的問卷結果表明,人們更偏向于打造藝術園區,融入現代藝術的手法來進行規劃,也有一部分人偏向于所有選項融合的綜合體,由此看出改造廠房不僅僅要凸顯當地傳統文化,更要融入多元的文化藝術增添閃光點,推動園區的發展,并激發其新的生命力。未來發展目標的問卷結果表明,人們希望工業廠區能夠做到資源再利用,賦予老舊工業廠房新的活力和生命力,同時弘揚濟南的歷史文化底蘊,創造旅游亮點,促進經濟收入,提高生活質量和環境質量。

二、濟南近現代工業景觀更新策略

1.形態更新

保留原有建筑形態。部分工業建筑遺產中會有較高的歷史文化價值或具有典型風格特征的外立面,判斷其工業建筑遺產的價值通常都是由以上這些方面來界定,為了使舊空間的形式達到協調統一,常常會保留建筑原始的面貌和特征,當建筑的局部有損壞時,需要確保維修或更換的部件的顏色、材質、形態要與原有的建筑保持一致。通過保留外立面的外貌保護從而保護原有建筑歷史風貌來獲得文脈的傳承,使人們對當地地方歷史產生認同感。

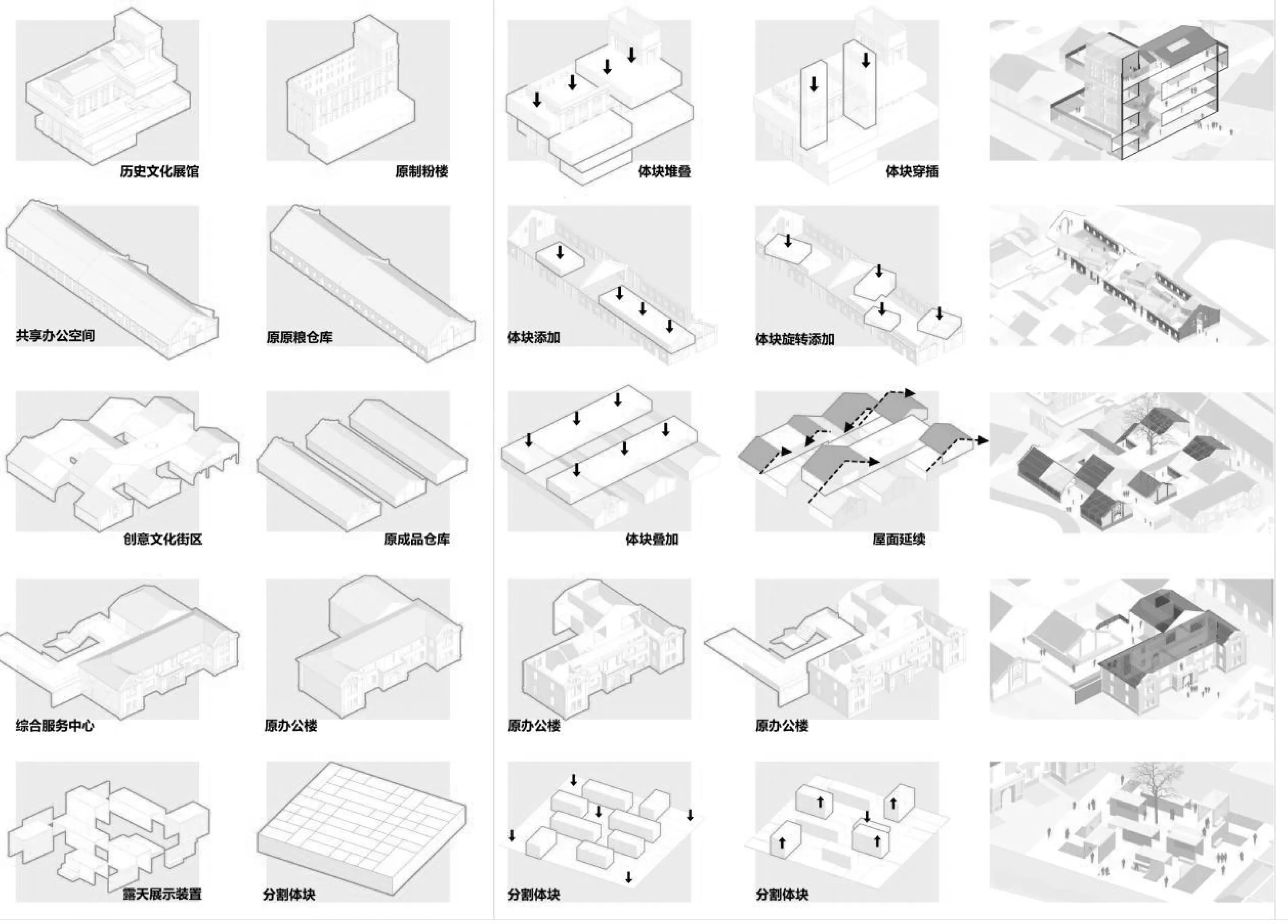

加入新形式與材料。在工業建筑遺產中有部分外立面不完整且局部有損毀的建筑,這些建筑在擴建時可以保留具有文化價值的部分,運用加法融合的設計方法從而豐富建筑立面,展現歷史與現代交織。融合多樣化的形式包括建筑語言與新的藝術手法、新材料與新形式,此外還有形式與方向的對比、色彩與材料的對比、穿插與附加的組合方式(圖4)。

圖4 形態更新示意圖

2.空間置換

為了形成新的空間效果與形式,常常是將原有的開敞宏大跨度空間拆分為若干個小空間,或將若干個個體組合成新的室內外空間。

拆分空間:運用水平與垂直拆分的方式,改造為人們常使用的小空間,提高人們在空間中的活動頻率。水平拆分通常是在結構允許的范圍內,使用隔斷、家具或者隔墻等部件,將建筑空間從水平面上進行劃分,這種手法可以將原有的大空間,劃分成許多小型的建筑內部空間,以此來滿足建筑的功能需求。豎向拆分顧名思義就是將建筑的內部空間從垂直的方向上進行劃分,一般來說工業建筑的樓層的高度比普通樓層高度高,有時為了滿足空間中的功能需求,會在豎向空間中采用做夾層、增加樓梯等方式創造出新的水平空間,這種方式不僅可以增加原有空間的內部使用面積,還能夠豐富空間的層次,節省空調與照明費用。

合并空間:合并空間是將建筑物的內部空間連通,通過添加連廊、院落和統一樣式的屋頂,使其合并為一個即連續又流通的空間。主要合并空間的方法包括水平和垂直合并。水平合并的方法就是將建筑物水平方向上的墻體進行拆除連通,但是對于不同的建筑結構都有需要注意的地方,其中磚瓦結構的建筑在對水平方向的墻體進行拆除時,需要對墻體進行嚴格的計算,確保不破壞原有的墻體功能,另外對于框架結構的建筑,可以將除稱重結構的墻體統一拆除,以達到空間合并的效果。垂直合并:工業建筑中除低層廠房外,還有多層廠房,在多層廠房中將樓板拆除,可以提高空間中的垂直空間,讓上下層之間連續貫通。為了合并并尊重原有相鄰的建筑物空間的組合形態,通常會在建筑物之間添加天橋、連廊、樓梯等構件,連通建筑內部空間,使其達成協調統一的效果。

3.多重體驗

建筑功能以文化創意園區為主要方向,可包括以室內展示空間為主的歷史藝術展館、以休閑娛樂為主的創意文化街區、以服務為主的綜合服務中心、以辦公為主共享辦公空間等。室外空間兼顧游覽觀賞、視聽體驗、休閑休憩、室外展示等景觀體驗。除此之外,通過景觀方式再現當時的工業過程亦可以讓人們產生對工業過程某個片段的想象和共鳴,強化工業氛圍體驗。

4.多義道路

工業園區硬質鋪裝有限,因此為了豐富人們的戶外活動內容,增加人們在戶外的游賞時間,更新后工業園區的道路不僅承載著交通聯系的作用,更多的承載著序列引導、聚散有度、娛樂休閑、主題特色的空間功能,道路設計不再采用等級式,而是隨著功能的需要,道路變得時寬時窄、時長時方,時直時曲,時平地時下沉時升高,時廣場時小路,所以,多變的道路空間成為人們多種日常活動的可能發生地。同時,人們也常通過建筑連通和地形變化的的方式增加復式交通,緩解因鋪裝面積有限帶來的交通和活動空間壓力。

三、濟南近現代工業景觀更新方法

以濟南成豐面粉廠工業景觀更新設計為例,直觀闡釋更新方法(圖5)。成豐面粉廠建于1921年,位于濟南市天橋區現官扎營新區南區的東北角,是苗氏兄弟苗杏林與其堂弟苗星垣一起創辦的濟南第一個面粉廠,至今已過去了百年的歷史。總占地14972.36m,廠區內現存建筑有原制粉樓、原辦公樓、原糧食倉庫和三座成品倉庫,總建筑面積約4915.28平方米,整體建筑保存較為完好。

圖5 更新設計鳥瞰圖

原辦公樓呈現半包圍中軸對稱的形式,建筑入口位于建筑中部,屬于巴洛克的裝飾風格。原糧倉庫和三座成品倉庫筑的建筑風格統一,采用傳統的雙坡屋頂和灰瓦覆蓋的樣式,南北立面均采用巴洛克建筑風格里的曲線裝飾設計,整體采用木作結構,內部空間高大且空曠。原制粉樓為廠區內最大的建筑,曾是濟南至高點,其建筑主體有五層,高度為31.35米,2007年的火災導致整體樓板和內部結構被燒毀殆盡,僅存建筑主框架和部分零零星星的梁柱。

1.空間生成法

根據不同廠區建筑的現狀和功能界定綜合運用體塊堆疊、體塊添加、體塊分割、打通空間、屋面延續、地塊穿插等方法形成新的空間屬性(圖6)。歷史藝術展館,前身是原制粉樓,因其發生過火災導致樓板被燒毀僅剩建筑主體框架,所以首先采用體塊堆疊的方式滿足樓層需求,并且部分樓層向外延伸出3米左右的廊道來滿足外部交通的需求,再者考慮其采光問題穿插兩個至上而下的玻璃體塊,也為后期深入的內部功能區域界定做鋪墊。

圖6 空間生成法

創意文化街區,前身是三座并排的原成品倉庫,考慮到由于為了方便運輸貨物而設定的建筑布局缺少空間的變化,交通流線也較為單一,所以增加四塊橫向的體塊穿插并增加二層交通,拆除部分廠房的墻體來拓寬街區內人群聚集的小集散場地,從平面上看又好似體塊錯位的效果。

綜合服務中心,前身是原辦公樓,該建筑沒有做過多的變動,主要是起到鏈接交通的作用,將一層原辦公區域整體拆除并架空二層,作用在于貫通一層街區內部道路和主干道的交通,避免游客游覽過程中出現不必要的繞路;然后將服務中心中庭區域的二層樓板拆除,保證其上下通光性和聯系性,打破一層二層的界限,讓視野更開闊;最后在建筑二層外架設觀景游步道,聯通與街區二層的交通流線。

共享辦公空間,前身是原原糧倉庫,屬于所有倉庫體量最大的建筑。考慮到其內部空間高度原因,適合架設二層,又希望盡可能保留建筑的基本特征,便采用新增體塊的方式,由于該建筑較為靠近場地外圍,若只是新增體塊空間變化就比較單一,所以采用軸線延續的手法將場地外的軸線延續到建筑內部,將二層的功能體塊軸線與場地外的軸線對齊,營造一個軸線旋轉的效果,也影響了內部的交通布局和綠地范圍。

露天展示裝置,空間生成的手法主要將一整塊方體進行分割,保留主要的幾個展示區域并規劃內部交通流線,部分新增長條方體作為游客休憩的座椅,并下沉部分地面作為種植池。

2.形式更新法

從形式的角度出發,解決建筑空間的單調乏味。以藝術街區為例,該街區的主要是對三座原成品倉庫進行改造,更新的手法主要是將三座廠房分別平分為四塊然后橫向穿插四塊長方塊作為二層體塊,從平面圖上能看出一個錯位拼接的形式,在屋面設計上,局部延長屋面與二層長方塊相交并去除長方體快多余的部分,起到一個建筑元素的延續,鳥瞰俯視是起伏不定的屋面形式,從北立面看又能重合成兩個大雙坡屋面(圖7)。

圖7 形式更新法

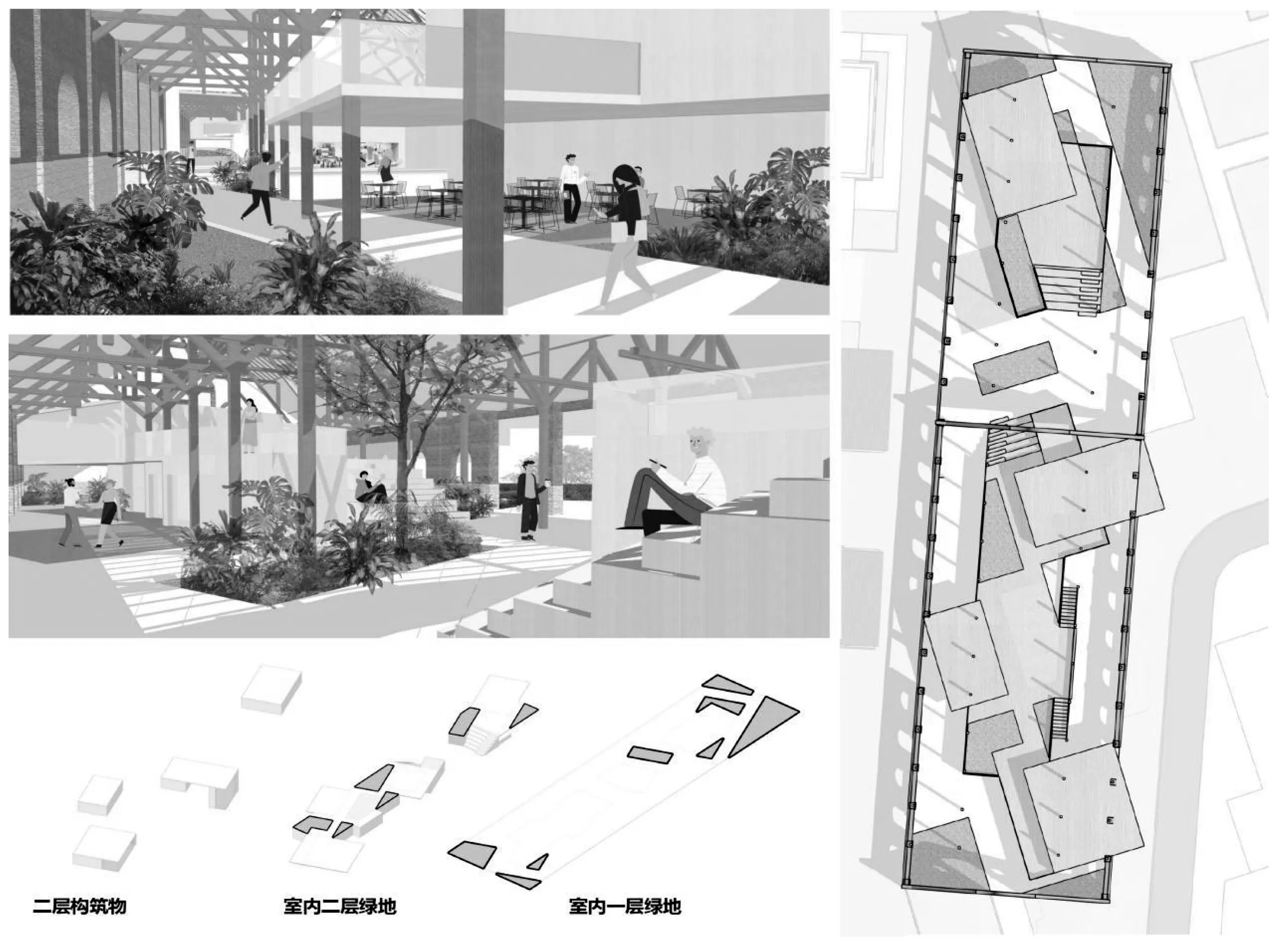

3.景觀穿插法

從景觀室內化出發解決場地綠化不足的問題,并且嘗試將外部景觀延續到室內,讓景觀打破室內外的界限,同時還可以組織空間、削弱建筑、美化立面、制造氛圍的作用,給人帶來安靜舒服的自然環境,從而讓人們在緊張的工作生活中能享受到自然植物所帶來的精神安慰。以共享辦公空間為例,共享辦公空間景觀室內化的綠化區域主要根據新增構筑物和內部道路的規劃外加場地外對內部場地的軸線延續交叉所圍合出的綠化范圍。建筑軸線和外部場地軸線延續到室內新增構筑物和道路的軸線是互相交錯的,起到內外呼應的作用(圖8)。

圖8 景觀穿插法

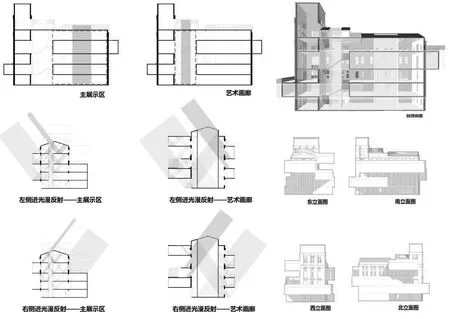

4.光線穿引法

從建筑采光的角度出發主要解決部分建筑物過高或排列過于緊湊所產生的室內光線不足的問題。以歷史藝術展館為例,這是一棟高五層局部七層的建筑身處建筑中,越底層光線越弱,同時建筑的單層面積偏小,所以需要運用得當的設計方法將采光與內部功能最大化。歷史藝術展館主要分為主展區和藝術畫廊,采用嵌入并且部分出挑作的方式,做為廊道式的外部交通。橫向的拓寬其可利用的面積,保證制粉樓內的空間利用不會因為要滿足流動空間的需求去過多占用,還有起到觀景功能,讓游客從二層到六層可以360度環視整個場地。通過插入兩個貫通一層到六樓的玻璃體塊,讓陽光從上往下照射的時候能增大光線漫反射的強度,并且能增大其受光面積,來滿足室內的光照條件(圖9)。

圖9 光線穿引法

結語

工業遺址景觀是閱讀城市的重要物質依托,是當代文明不可或缺的文化記憶,濟南作為山東省近代最大的工業城市,工業發展在整個城市的發展過程中發揮了很大作用。工業景觀更新設計充分利用城市資源使荒廢已久的廠區煥發生命活力,成為城市藝術文化的載體和標志,用另一種姿態重現昔日的輝煌。