中西刺繡文化在大灣區服飾藝術創新中的融合*

——以粵繡傳承為例

楊秋華

(深圳職業技術學院 藝術設計學院,廣東 深圳 518055)

嶺南文化源遠流長,具有“國家級非物質文化遺產”和“中國四大名繡”之一雙重美譽的粵繡,不僅承載了嶺南文化的獨特內涵、鮮明的嶺南地域特征,也是促進大灣區服飾設計不斷融合創新的重要文化資源和極具地域特色的設計元素[1]。近年來關于粵繡以及粵繡在服飾設計中運用的研究成果,較少置于全球化的視野中去比較、思考,使得粵繡創新應用的研究缺乏開闊的國際視域和多種文化交叉創新的深度、廣度。本文將依托大灣區服飾貿易快速發展的優勢背景,探索粵繡與歐洲刺繡融合在大灣區服飾設計中的創新機制,為粵繡深層次的傳承、時尚發展等方面提供新的理念與設計發展路徑。

1 研究綜述

粵繡是“廣繡”①和“潮繡”②的總稱。自古以來粵繡以其用線多樣、色彩明快、裝飾繁縟而聞名于海內外[2]。其自明代肇始就經由海上絲綢之路遠銷到歐洲各國,成為歐洲貴族們喜愛的服飾裝飾品,見證了古代中西方服飾文化交流的歷史[3]。

目前針對粵繡研究成果主要集中在以下四個方面:一是從粵繡的歷史發展和地域因素,來探討其藝術特征和審美特質;二是粵繡的刺繡語言技藝研究;三是描述粵繡的“西化”特征,如明清時期廣繡在海外市場的需求地位以及西方繪畫藝術對其影響等;四是針對粵繡的現狀及發展前景,探討如何應對并突破銷售市場萎縮、后繼人才匱乏等生存和發展困境[4-6]。但上述研究較少涉及粵繡在中西結合的背景下進一步創新的問題。

2 海上絲綢之路與中西刺繡文化融合

2.1 粵繡歷史及發展現狀

據可考的史料,粵繡的萌蘗可追溯到唐代,距今已有一千多年的歷史。唐代蘇鶚在《杜陽雜篇》中就有對粵繡精湛技藝的描述:“永貞元年南海貢奇女眉娘,年十四,工巧無比,能于一尺絹上繡《法華經》七卷,字之大小,不逾粟粒而點劃分明,細如毫發,其品題章句,無有遺闕。更善作飛仙,蓋以絲一鉤分為三股,染成五色”[7]。明朝中后期,隨著海上絲綢之路的擴張和對外貿易的不斷擴大,粵繡逐漸形成自己獨有的嶺南特色,深受歐洲貴族們喜愛,被譽為“中國給西方的禮物”[8]。清代乾隆年間朝廷頒布法令,西方商船只能在廣州港停泊,極大地促進了粵繡的傳播。廣州“錦繡行”刺繡行會的成立以及專做刺繡出口貿易洋行的出現,從海外貿易的角度推動了粵繡的國際化發展,使粵繡名揚海外。為了加強粵繡技藝的提升和傳承,公元1875-1908年(清光緒年間),在廣州創立了專門教授刺繡學科的繽華藝術學校。1915-1929年間,繽華藝術學校的作品多次在國際大賽中獲獎,如《孔雀牡丹會景》(余德作品)1915年在美國巴拿馬萬國博覽會上獲得一等獎。粵繡在國際上得到了較高的評價,獲得歐洲各國及美國的青睞,目前在英國、美國、法國等國家的博物館均有粵繡繡品收藏[9]。20世紀50年代,在“百花齊放,百家爭鳴”方針的促進下,涌現出一批優秀的粵繡名家,如粵繡大師黎沾、余德、怡然等粵繡藝術品因其濃厚的嶺南刺繡特色,深受港、澳同胞和國際友人的喜愛,僅1979-1981三年間就有250件(套)的粵繡作品成為出國展禮品。但隨著工業化和數字技術的快速普及,快時尚成為現在人們樂于接受的消費形式,而耗時耗力的傳統粵繡工藝卻受到了前所未有的沖擊,從業人員銳減和產品滯銷成為當下不得不面對的現實問題。

2.2 中西文化交流對粵繡特征形成的影響

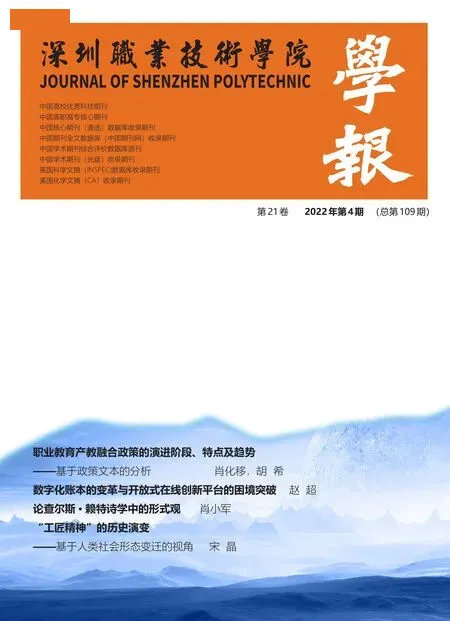

清初,廣州繡坊開始接單加工英國的服飾刺繡裝飾,也因此粵繡開始受到西方審美情趣的影響。粵繡工匠們為迎合西方消費者,開始在粵繡題材、造型、裝飾及針法表現等方面融入西洋畫等西方元素及藝術風格,形成了“采中原之精粹,納四海之新風”的特色。其構圖飽滿,題材廣泛,色彩濃艷豐富,在原有嶺南特色基礎上融入了西方藝術元素及繪畫風格,注重光影對比關系。工匠們還將獨特的留“水路”的刺繡技法運用到作品中,形成了用線多樣、用色明快、對比強烈、裝飾花紋豐滿、多用金線繡外形輪廓、講求華麗效果等獨有的中西融合的特征[10](圖1)。18世紀中后期,粵繡中還流行精美華麗的用羊皮金作襯進行納絲繡的“皮金繡”,創造出用孔雀毛編成線以及用馬尾鬃纏絨作勒線的刺繡方法,這些獨具匠心、中西融合、特色鮮明的刺繡技法,與中國乃至西方的傳統刺繡有著極大的區別,將實用性和商業性融為一體,為東方藝術在西方的傳播和推廣起到了重要的推動作用。

圖1 具有中西融合特征的粵繡產品

3 粵繡中西融合創新在大灣區服飾設計中的實踐途徑研究

如何將粵繡的創新和應用做到既具有傳統精髓又符合全球化背景下不同文化的審美理念,在傳統與現代科技、東方文化與西方文化的多元融合中進行設計創新,對于大灣區現代服飾藝術創新發展具有重要意義。

3.1 探尋中西刺繡在服飾設計中時尚敘事的交叉點

15世紀在歐洲興起的“中國風”設計,就是中西時尚敘事融合的很好例證。在這種“中國風”的設計中,西方設計師運用了很多讓西方消費者傾慕的中國文化元素,但在設計觀念和敘事方法上是西方的、時尚的,是中西敘事方法的一種融合。

以中國文化底蘊作為中國當代服裝設計的發展底蘊,使中國設計具有獨特的文化張力和民族個性,是我們必須遵守的基本準則。但作為時尚前沿的大灣區服裝設計行業來說,如果只注重民族文化的敘事形式,而忽視了國際性和西方消費者樂于接受的時尚敘事主題、方法,那我們的設計與產品很難得到西方消費者的認可和接受。

3.2 尋求簡約而不簡單的異質性服飾元素創意再組合

粵繡是一種傳統手工藝,要煥發其新的生命力,必須緊跟時代潮流,與時尚流行元素以及符合時代特征的造型、裝飾、工藝、色彩緊密結合。所謂異質性元素創意再組合,可以從幾個方面來考慮和拓展:

其一,是設計主題和設計觀念的創意再組合。粵繡作為一種傳統手工藝,其應用與表現經常受到中國傳統人文和藝術思維的限制,更多表現民族元素、民族特色的彰顯。而西方刺繡中很多元素都是根植于西方傳統文化的,比如基督教藝術,皇權觀念等。我們可以運用國際流行趨勢和現代服飾文化觀念,將兩者有機的再組合。曾經有學者提出:粵繡在服飾品設計中的應用可以嘗試與波普風格圖案、嬉皮風格圖案、學院風格的紋章圖案,甚至朱伊圖案、愛斯基摩紋樣、他巴紋樣、印加紋樣等國內外流行圖案風格相融合[11]。筆者認為所謂的創新,并非是這種兩種形式的簡單疊加,而是要在理解中西文化內涵之下的重構,是在符合時尚流行趨勢下的融合再現。其二,是中西服裝和刺繡面料的創新嘗試。傳統的粵繡以絲綢為主,而現代服裝使用的面料千變萬化,薄型面料、生態面料甚至是金屬面料已成為時尚服裝的重要選擇之一。如何嘗試粵繡與各種面料的碰撞融合,使傳統刺繡在新型面料上獲得時尚表達的重生,也是元素異質性創意再組合探索的重要內容。其三,如何從西方傳統刺繡和現代服裝刺繡的材料中發掘更符合現代服裝裝飾特征、審美特征的新材料、新繡法,也是異質性服飾元素創意再組合的途徑之一(圖2)。

圖2 粵繡(潮繡)在現代服裝設計中的運用(蓋亞傳說)

3.3 探索服飾文化生態新感知下的互動焦點

生態資源問題涉及人類對有限資源的合理利用,綠色生態觀念已逐漸成為人們關注的熱點。無論國際服裝領域還是國內服裝領域,都開始關注和重視生態服裝的設計,努力發展生態服裝設計的創新方法。

服飾生態設計中,人們關注的焦點包括生態材料、生態制造和服裝的面料再造與材料回收再利用。我們都知道中國傳統服裝的裝飾是平面化的,而不是依據人在裝著條件下可展示的主要部位來設計的。如果從生態理念切入,我們可以根據現代服裝的特征和日常生活行為的特征,減少刺繡裝飾的面積,突出刺繡對穿著過程的有機體現,使刺繡裝飾的目的和過程更為簡約和生態。同時,傳統粵繡工藝繡工復雜、繡工成本高,很多服裝在被棄用時,其中的刺繡部分還比較完好或還可以回收再利用。我們可以在服裝設計的時候考慮繡片的鑲嵌性或可移動性,以保證粵繡舊衣的生態再利用,也可以使同一繡片在不同場合、不同需求下更多的發揮其裝飾的效能與作用。

注釋:

① 廣繡是指發源于廣府地區的民間刺繡工藝,主要包括珠三角地區的廣州、東莞、番禺、順德等地。

② 潮繡是指發源于以潮州為中心的潮汕地區的民間刺繡工藝。