培智學校課程統整的理據與路徑

張 燕 盛永進

實施課程統整、推進綜合學習是當代課程教學改革重要議題之一。從當代課程論的視域看,培養學生的核心素養“不應禁錮于單一學科范疇,需要跨學科的協同努力和共振效應”[1],這已成為全球性的教育共識。我國新頒布的《義務教育課程方案與課程標準(2022年版)》明確提出要加強學科內知識整合,推進跨學科學習,建設綜合課程的教改要求。培智學校的教育對象主要為智力與發展性障礙學生,尤其在學生障礙程度越來越重、障礙類型越來越復雜的趨勢下,學校課程的實施更需要通過對課程的系統整合來實現其多重的教育意義。以主題教學為主的課程統整方式在我國培智學校已有許多探索,也取得了不少可喜的成績。然而,作為學校課程發展成果的重要標志,完整而成體系的課程統整并不多見。本文試從學校課程統整的視角,討論培智學校課程綜合性學習改革的方向與路徑,以期為培智學校課程的發展提供一些有益的參考。

一、培智學校課程統整的特殊性

課程統整基于學習的本質與學習者的需求,是學校本位的課程發展,強調課程教學與兒童生活經驗的結合。綜合多種觀點,筆者認為課程統整是指基于學習者的需求,將各種分割的課程內容貫串整合,使其產生有意義的關聯與整合,進而促進學生學習的活動[2]。培智學校的課程整合有其特殊性。對于智力與發展性障礙兒童,尤其是那些重度、多重障礙兒童,采取課程統整,實施綜合性學習不僅適應其身心特點,更有利于突出學科的功能性,即一些重要的技能必須通過跨學科的整合才能形成。培智學校課程統整的特殊性可分別從認知功能障礙、學習困難的復雜性與課程統整需要之間的關系來理解。

(一)認知功能障礙與課程統整需要

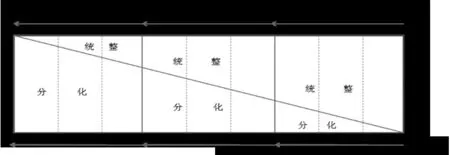

培智學校的教育對象的共同特征是智力功能受到限制或嚴重限制,其知識、技能的習得需要在基于經驗的基礎上,經過反復的練習才能逐步掌握。教師要提供融于自然的生活情境,才能幫助學生實現知識與技能的泛化和遷移。課程的綜合性學習既提供了技能習得鞏固的機會,又提供了技能遷移的情景。因此,認知功能缺損的發展性障礙學生,包括多重及重度障礙學生,對課程整合的需要程度應高于其他學生。從學生的障礙程度看,障礙程度越高,整合度也越高;從障礙學生的年齡發展看,低齡障礙學生課程的整合性要高于大齡學生,但隨著心理、生理年齡的增長,應逐漸增大分化性學習的比重。因此,理想的整合與分化關系的處理,應根據學生的需要,有層次地遞減或遞增(見圖1)[3]。

圖1 特殊教育課程整合和分化的關系

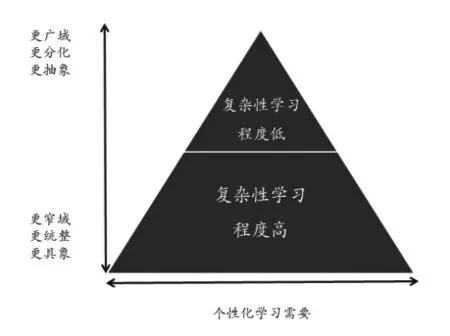

(二)學習困難的復雜性與課程統整需要

基于培智學校學生復雜的學習困難和在校有限的學習活動時間,培智學校個性化的課程設計應聚焦學生發展的特殊需要,優先選擇對其有意義的學習內容。英國曼徹斯特大學教授Peter Imray 認為,學生學習困難的復雜性決定了個性化的強度。個體的學習困難越復雜,其個性化學習需要的強度也就越高,越需要運用專業化的教學方法、窄域的課程、具象的內容;反之,學習困難復雜性低的學生的個性化學習需要強度則低,需要更廣域的課程。這里的“窄域”與“廣域”就是指的學科分化程度。因此,學生學習困難的復雜性與課程統整需要表現為一種連續動態的流向關系(見圖2)[4]。

圖2 學習困難的復雜性與課程統整需要的動態流向關系

這種連續動態的流向關系反映的是學生學習的復雜性,而非其能力。換句話說,學生學習的復雜性越高,越需要通過課程的整合滿足其個性化學習需要。基于此,培智學校學生尤其需要跨領域或跨學科的課程統整,使其所學習的知識與技能在不同的時間、不同的情境中獲得練習與鞏固。因而強調課程統整,實施綜合性教學,開展基于學生經驗的情景活動應成為培智學校學生學科學習的重要特征。

二、培智學校課程統整的依據

培智學校課程統整有兩個核心依據,即國家課程方案與課程標準。課程統整應在國家課程方案基礎上,根據課程標準育人要求,結合地方特色與校本需要來整合課程內容,形成具有本校特色的課程方案;然后,通過個別化教育計劃和主題教學設計,強化個別化關注來實現生本課程的實施。

(一)課程統整與課程方案

課程方案是根據國家培養目標制定的有關學校教育教學工作的指導性文件,具體規定了學校應設置的課程、各門課程開設的先后順序、課時分配和學年編制等,并對課內外的教學活動做出全面的安排,具體表現為課程的設置。從課程統整的角度來說,培智學校的課程方案可以分科設置也可以按發展領域設置。無論是分科課程還是發展領域課程,在實施時都應以課程標準為依據,通過內容的統整,實現知識、技能與價值觀的相互滲透和整合。教育部2007 年頒布了《培智學校義務教育課程設置實驗方案》,2016 年又頒布了相應的課程標準。雖然課程方案和課程標準都是以分科形式進行設置或規定,但課程實施并非就機械地采取分科教學,完全可以通過課程統整,將不同科目的育人要求整合到相應的主題教學內容中去。所以實施課程統整、采取綜合性學習并不意味著一定要取代分科課程的設置,而是要彌補分科課程的不足。換句話說,課程結構是可以采取分科設置的,它便于課程結構的安排,也符合傳統的習慣,但不能機械地固守傳統分科課程的實施方式;相反,在具體教學時,應結合現有的課程安排、教材與學生經驗,進行課程統整,設計系統的主題進行教學。這一方面可以促進學習內容的意義化、簡化、內化與遷移,另一方面又能發揮教師的專業自主性,符合當前的課程發展與改革走向。

(二)課程統整與課程標準

課程標準一般描述的是學生學習所涉及的主要領域及大多數學生在每一學習領域能達到的學習結果。因此,課程標準是教材編寫、教學實施、學業評價的依據,也是課程統整與評價管理的基礎。基于課程標準的教育教學改革,已成為基礎教育改革的基本范式。這種基本范式就是要求整個基礎教育根據課程標準做到“教、學、評一致”,即教師的課程教學是基于課程標準,從對學生必須完成的學習任務及其應有學習成果的質量構想開始,確定目標、設計學習任務和任務評價。因此課程整合的主題、內容以及活動的安排等都應以課程標準為依據。課程標準為課程整合提供了一套關聯各個學科或科目內容的依據。在具體的綜合學習中,教師也應該根據課程標準,查找相應的內容要求,明確單元主題的大觀念等,以實現對不同學科內容的統整。

三、培智學校課程統整的路徑

課程統整有不同的程度和層次,這些往往也決定了課程統整的不同方式和相應的路徑、步驟,進而形成課程統整的校本特色。

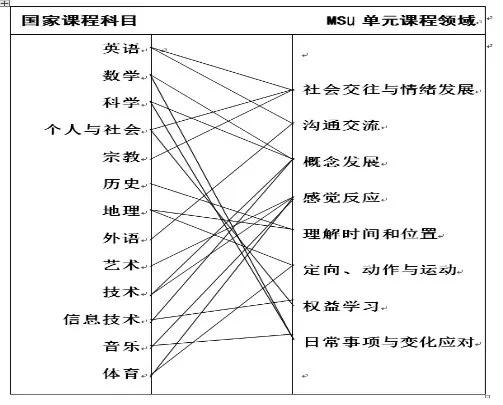

(一)課程統整的程度

就課程統整的程度而言,既有從結構到內容的完全統整,也有改變部分結構的統整,還有不改變課程結構僅限于課程實施時對內容的統整。改變結構的統整主要從課程設計的角度,一般是在學校層面對國家課程的結構類型進行重組調整。如英國維多利亞學校(Victoria School,英國一所招收多重感官障礙兒童的特殊教育學校)就完全打破國家課程中學科或科目界限,基于功能性技能將課程內容劃分為社會交往與情緒發展,溝通交流,概念發展,感覺反應,理解時間和位置,定向、動作與運動,權益學習,日常事項與變化應對等8 個領域,稱之為“多感官單元課程”(Multi-Sensory Unit,MSU)。然后,依據國家課程方案和各學科的課程標準內容,將國家課程內容分別滲透在不同的領域之中(見圖3)[5]。

圖3 維多利亞學校多感官單元課程與國家課程的整合關系

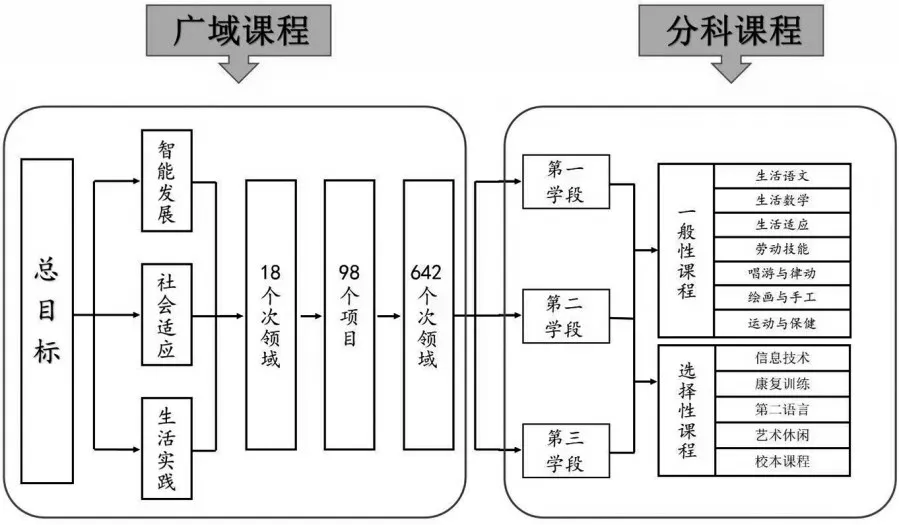

不改變結構的統整多半是從課程實施的角度對課程學習內容進行整合。例如,浙江省杭州市楊綾子學校就沿用培智學校“7+5”課程方案結構,但在具體實施時采取主題教學方案進行內容統整。楊綾子學校以生活化主題來統整課程,將主題目標分為智能發展、社會適應和生活實踐三大領域,然后又逐層細化為18 個次領域、98 個項目和642 個教學目標并將之對應嵌入國家課程方案(見圖4)。在具體實施時,則將學科目標與主題教學相聯接。

圖4 杭州市楊綾子學校生活化主題課程統整

(二)課程統整的層次

就課程統整的層次而言,可分為學校層面、年級或班級層面、課堂層面和學生個人層面等四個層次。學校層面的課程統整是校本課程建設的重要內容,需要對全校的課程進行總體規劃,既涉及縱向不同學年的課程和領域,也關聯橫向的同一學年不同的課程和領域。優秀的校本課程統整方案要兼顧縱向的學段銜接與橫向的年級統整。年級或班級層面的課程統整是根據學校的整體安排,針對本年級或本班學生需要,對課程安排進行統整,主要反映在課表中,包括主題教學及所有學生的跨級走班安排等。課堂層面的統整涉及課堂教學時如何整合不同的知識技能,實現課堂教學的優化。學生個人層面的統整主要反映在如何根據學生的個別化教育計劃,將不同的學習需要整合在一日例程中。

(三)課程統整的步驟

臺灣學者游家政在梳理有關課程統整文獻的基礎上,總結出校本課程統整的路徑與步驟[6],很有指導意義。本文摘其要將之簡化為五步,分為建構理想的兒童圖像、評估可用資源、研擬全校統整學習方案、研擬年級統整教學計劃、研擬班級統整學習活動。

所謂“建構理想的兒童圖像”是指要確立學校課程的培養目標,以此作為校本課程統整的指導思想。這需要考慮相關因素對學校整個課程統整的影響,即從社會發展、國家政策、學校發展愿景以及學生的特殊需要等層面構建課程的統整目標。接下來,要認真評估學校課程統整可利用的資源,認真調查學校和社區現有的可用資源,爭取創造各種條件為課程統整的實施提供有力支持。然后,著手研擬全校的統整學習方案。一般可以季節、節日、地域、事件、習俗等為主題線索進行統整,制訂全校性的統整學習方案。接著,再分別研擬縱向的學年(年級)統整教學計劃和橫向的班級學科(科目)統整教學計劃。年級計劃依據學校統整學習方案而制訂;班級的統整教學活動則再由教師根據年級的統整教學計劃,進一步具體設計深化為相應的主題教學,我們將另行撰文討論。

學校課程整合應結合本校學生需要,對國家和地方課程進行系統全面的統整。培智學校教師在課程實施時要對統整的內容進行充分思考和設計,針對學生的特殊需要,通過圍繞大概念的主題式綜合教學,或采取類化、嵌入、滲透等方式,將不同學科的知識和技能(包括康復性的需要),整合在一個有意義的、符合學生真實生活經驗的學習活動之中。總之,走綜合教學之路,推進綜合課程建設,既是培智學校課程發展應走的方向,也是教師與學校課程發展并行進而提升專業素養的必由之路。