圖像時代下的廣告設計

——鮑德里亞“擬像”理論研究

米 垚 南京藝術學院設計學院

鮑德里亞的“擬像”理論是用于后現代時期圖像研究的哲學概念,在西方文化史上一直同美學、人類學、社會學等結合研究,“擬像”理論,論述了從文藝復興時期到后工業時期“擬像”在不同的生產背景下遵循著不同的價值規律,在反復的模仿與復制中,虛擬圖像與真實世界物的本體界限不斷被消融,形成了新的現實世界,這種形式被用于廣告設計中以加強受眾的參與感和互動感。

一、鮑德里亞的“擬像”理論

“擬像”是鮑德里亞為研究藝術圖像而提出的哲學概念。鮑德里亞認為,當代社會是一個由圖像主導的超現實世界,圖像的模擬過程就是對社會的直接反映,在不間斷的模擬與復制中產生的虛擬圖像逐漸消融了同現實世界的邊界,在一定程度上影響和改變了人們對真實世界的感知方式。在這樣一個物質形態消失的新社會中,科技生產力的高速發展加快了社會從現代生產領域向后現代“擬像”領域的進程。鮑德里亞的“擬像”理論分為三個序列:

第一列位是仿造,這是從文藝復興到工業革命時期的主導模式,這一階段的“擬像”遵循“自然價值規律”,傳承了亞里士多德關于藝術起源的“模仿說”理論,在物的表現上既有模仿的部分也有真實的部分,任何被復制的物品都有真實的類比物,這個時期的“擬像”主要是對自然的模仿和復制。

第二列位是生產,這是工業時代的主導模式,這一階段的“擬像”遵循“市場價值規律”,物的表現為商品的批量生產或廣告的批量印刷,復制品與本體間不再是仿品和原件的關系,而是等同物的關系。商品的復制受到市場價值規律的控制,目的是為了獲得市場利潤。

第三列位是仿真,這是被代碼所主宰的時代的主導模式。這一階段的“擬像”遵循“結構價值規律”。表現為由不同的數字媒介建構而成的虛像,“擬像”不僅補足了缺失,更是代表了對真理的想象,實現了追求真理與超越真理的過程,潛在地削弱了虛像與真實世界的對比,并汲取真實世界的屬性加于自身。[1]

二、圖像時代的廣告設計

圖像時代是一個依賴圖像的時代, 多元化的科技媒介把虛擬帶入了現實生活中,充斥于現代人的消費系統中, 成為圖像時代文化中主導性的因素。廣告傳播從最早的口頭傳播到使用簡單的圖形作為象征,再到印刷時代的圖形與文字的結合,使廣告圖像偶爾以插圖形式或作為一種簡潔的角色嵌入文字廣告中。廣告傳播是廣告與受眾互動的一種方式,廣告作為消費系統的基礎溝通系統,正在形成一種作用于消費物品和社會個體之上的意義符碼。人們通過廣告進行符號消費的同時也在界定自己,以消費的物品為基礎將消費著同樣物品的人進行分類。名牌效應就是虛擬廣告符號的效用所在,例如汽車的不同品牌Logo往往和消費者的個人財富、社會地位、個性特質等聯系在一起,這時引導消費者的廣告側重也不在其物的屬性上,而在其符號價值上。為了深化廣告的意義傳播,設計師更注重受眾參與廣告的創作,廣告形象通過符號最大限度地與受眾產生互動。這種意識形態支配廣告重視物的是象征價值而不是使用價值。手機、投影儀等互動媒體的多元化使虛擬影像與受眾的功能感官產生聯動與結合。后現代的消費社會對媒體技術十分依賴,這也是科技發展的必然結果。但在多元化媒介下為引導消費者制造的“擬像”廣告具有雙面性,我們應當正確利用“擬像”手段對消費社會產生正面啟示。[2]

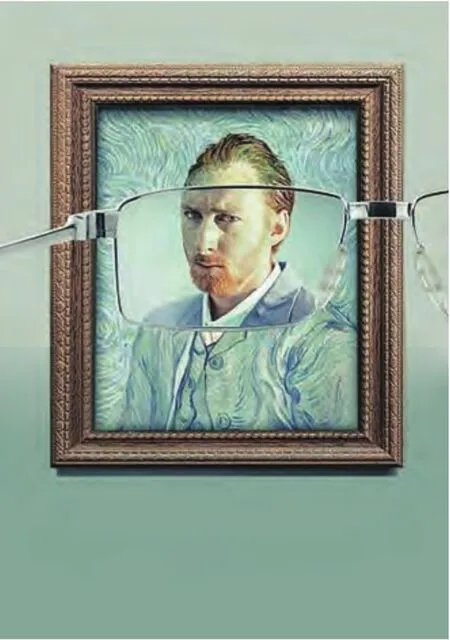

Keloptic眼鏡廣告(如圖1)中展現了在使用該產品的眼鏡后,原本為一幅油畫的梵高半身像,透過眼鏡還原了梵高的真實模樣,其運用梵高自畫像模糊的特征強調眼鏡的功效。當然通過眼鏡不會帶來圖像維度的轉變,但是在數字化圖像的技術支持下,模擬出了現實生活中所沒有的虛擬照片。這種結合名人概念和“擬像”手段的廣告設計手法給人帶來一種驚奇感,成全了人們內心的大膽活動。俄羅斯的CURTIS茶廣告(如圖2)借用數字技術手段,將代表茶葉口味的食物做成虛擬的茶壺、茶杯等形象,讓受眾通過視覺形象感受其傳遞出來的強烈味道,直接用視覺語言來表現茶的口味,而不是用文字來告訴顧客。廣告擬像用超現實主義的手法模擬出現實生活中沒有的物像,比正常心理設計的作品更能夠戳中受眾的心靈,改變人們對廣告的刻板印象。單純地靠拍攝是無法詮釋這種景象和寓意的,通過計算機的虛擬合成和制作,可以將畫面的內涵表現得恰到好處。

圖1 Keloptic眼鏡廣告

圖2 CURTIS茶廣告

在樂高積木的這則廣告海報中(如圖3),每件樂高玩具都投射出一個影子,從影子中我們可以看出它們并不是真實的投影,而是對樂高形狀的一種想象,在投影之下,它們成了恐龍、輪船、坦克、飛機。只要你有豐富的想象力,愿意動手拼,它們就能成為你想象的一切。在計算機媒體下,通過對玩具的影子進行“擬像”可以展現出你對樂高的一切想象。這里的“擬像”設計突破了現實的禁錮,為廣告受眾提供了更多的想象空間。圖像的表現比文字更具有說服力,更能吸引人的眼球,更有利于受眾對廣告意義的理解。

圖3 樂高積木廣告

在廣告中,“擬像”是基于迎合人們的內心欲望的,雖然它也提出虛擬取代現實的可能性,但這種可能性的實現需要人們在做出購買決定后對自己的生活進行廣告式的重構。現代人看廣告的時候,總知道自己是在看廣告,而不是在看現實。

通過“擬像”的表達,廣告設計能夠用最直觀的方式展現出受眾所期望得到的生活體驗效果;或以虛擬圖像的形式對未發生的事情進行警示;或者激發受眾的共通心理等,以吸引受眾去了解廣告所表達的內涵,對廣告傳達的信息產生深刻印象。特別是對于一些不能用語言或文字來傳達意圖的人來說,形象可以得到恰當的傳達。鮑德里亞的論述有助于我們從宏觀上把握圖像轉向的過程,從根本上理解“擬像”的象征意義。鮑德里亞基于數字化的媒體技術,對后現代社會虛擬替代現實的嚴峻形勢有著獨到的見解,并指出當代社會是一個大眾媒體構建的“模擬”世界,“模擬”的洪流正在消滅虛擬與現實的界限。[3]

三、廣告中“擬像”設計的優點

鮑德里亞批判地認為,技術變革給人類社會帶來了巨大的變化。圖像通過照相機、掃描儀等機器的使用與處理,使復制與模擬后的虛擬圖像形成一種介于真實與虛幻之間的新現實社會,人們被具有各種象征意義的圖像廣告所包圍。在廣告設計中,設計師對“擬像”理論多采取積極利用的態度,力圖通過虛擬廣告圖像與受眾的思想意識產生互動,以傳達物的價值。廣告形象敘事的進一步發展不僅是受到全息圖等技術方面不斷發展的推動,而且還將利用現有的圖像表現技術設計獨特的廣告形象外觀,將受眾的互動充分融入廣告之中。

“擬像”為設計活動的進行提供了許多便利和可能性,讓設計者在創作過程中,能夠在多元化技術媒介下完善地表現自己的想象,將超現實的愿望變成一種可能。在廣告設計中,設計師通過構思后,通過電腦制作完成影像無法捕捉、現實無法呈現的圖像,對構思進行全面展現,以達到吸引受眾的效果。這種為補足真理所創造的“擬像”雖然是趨向真理、超越現實的,但正是這種超脫現實的思維方式才能使設計師進行設計活動時有更大的自由創作空間。

“擬像”促成了新興學科的發展,例如新媒體藝術、數字影像藝術、交互媒體設計等都是在科技發展的時代背景下誕生的“擬像”藝術門類。鮑德里亞的“擬像”核心思想對媒介時代的藝術發展具有一定的啟示作用,也對圖像時代的“虛擬”存在方式提出了一些警示。隨著新興學科的逐步發展,計算機媒介在藝術的創造、生產和傳播中發揮著越來越重要的作用。而且后現代社會是一個多元化、多可能性的社會,這與文化的多樣性是同等重要的。[4]

“擬像”能夠達到的逼真效果使它能夠創造出一個虛擬的現實世界,這種虛擬的世界雖然不會存在于現實世界中,但卻是十分逼真的,足以使人身臨其境。多元化的計算機媒體技術使人們能夠沉浸式地投入虛擬環境中,用極其逼真的視聽體驗和觸覺感受替代真實的事物,準確地再現客觀現實世界。此外,虛擬現實的結合還突破了我們對客觀世界中環境和事物的認識水平,創造和展示了我們以前無法通過自由想象看到和感受到的景象。鮑德里亞認為是現在科學技術的突破性發展使受眾達到了享受其中的效果,為我們的生活提供了無限的發展空間和可能性。

四、結語

在計算機媒體技術的多元化發展下,廣告設計經歷的“擬像”化演變,使圖像的表現形式越來越豐富。鮑德里亞正是看到了科學技術迅猛發展下社會發展的潛在趨勢,提出了對消費社會具有前瞻性的“擬像”理論。但在廣告設計上該理論具有雙面性的主導作用,我們應當用批判性的眼光去解讀鮑德里亞的“擬像”理論,針對不同的問題進行具體分析,不要一刀切。鮑德里亞的“擬像”在廣告設計中具有引導和吸引消費者,表現超現實內涵的意義。“擬像”作為純粹的圖像表達,既是促進人類社會進步的重要手段,也是對人類社會科學技術發展的反映。我們在研究和理解鮑德里亞的理論時,也應當以此為基礎完善自己的思考,用批判的眼光審視該理論,要利用好“擬像”在現代設計中積極的一面,更好地去為人民服務。