中國民辦高校區域分布的發展態勢及影響因素

韓宗純

(吉林外國語大學教育學院,吉林長春,130117)

一、引言

經歷了波瀾壯闊的歷史沿革,民辦高校已從“公辦高校的有益補充”發展成為“高等教育事業的重要組成部分”。截至2021年9月30日,民辦普通高校共762所,占全國普通高校的27.65%。其中,民辦本科高校412所,占全國普通高校的14.95%,民辦專科高校350所,占全國普通高校的12.70%。[1]

民辦高校規模擴張前期,政策環境相對寬松,為民辦高校的發展提供了有利契機。然而,民辦高校綜合實力不強、辦學質量不高、辦學層次偏低、高收費亂收費等問題引起了社會的廣泛關注,政府監管隨之而來,加強了對民辦高等教育的規范管理。民辦高等教育的政策環境隨之發生了改變,公辦高等教育供給日漸充裕,民辦高校進入了發展滯緩、舉步維艱的瓶頸期。近兩年,國家出臺相關政策助力民辦高校發展,因而研究中國民辦高校的區域發展問題具有理論與現實的雙重必要性,既關系到民辦高校的生存發展,又關系到高等教育的戰略布局。

二、民辦高校區域發展的分布態勢

(一)非均衡性發展,地區差異明顯

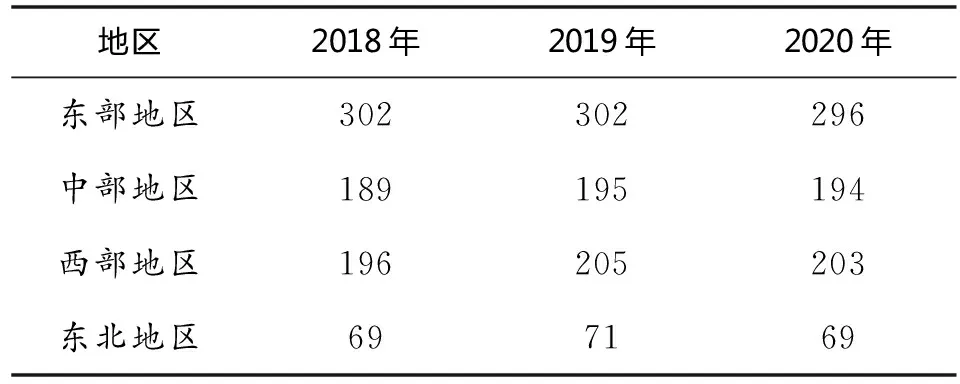

非均衡性發展是民辦高校區域分布的一大特征。根據2018—2020年四大地區民辦高校數量差異情況可知(表1),東部地區民辦高校數量最多,中部與西部地區民辦高校數量差異較小,東北地區民辦高校數量最少。顯而易見,民辦高校的區域分布呈現非均衡性發展的特點,并且與經濟發展水平、社會人口狀況之間存在著千絲萬縷的關系。

表1 2018—2020年四大地區民辦高校數量變化情況 單位:所

非均衡性發展是相對于均衡性發展而言的,非均衡性發展強調動態調整,注重效率;均衡性發展強調協調一致,注重公平。改革開放以來,國家不斷調整區域發展戰略,經歷了以效率優先導向的東部沿海地區優先發展、以縮小差距為導向的區域協調發展、以共同發展為導向的區域統籌發展三個階段的演變,民辦高校的區域發展態勢與區域發展戰略相吻合。

(二)區域集群分布,院校競合發展

區域集群分布是民辦高校區域分布的又一重要特征。我國民辦高校依托核心城市或大型城市群,呈現區域集群分布,形成了京津冀城市群、長江三角洲城市群、成渝城市群、中原城市群、山東半島城市群等多個民辦高校聚集區域。民辦高校集中分布于經濟發展水平較高的核心城市或省會城市,利用區域內的經濟實力、師資力量、充足生源等優勢條件形成高校集群,發揮共享效應、匹配效應、學習效應,優化民辦高等教育資源的合理配置。在新發展格局下,民辦高校集群分布服務于國家戰略發展需求和區域經濟協同發展需求,有利于形成點線面結合的民辦高校發展空間格局,推動區域內民辦高校的競合發展。

(三)院校數量有所下降,招生規模擴張

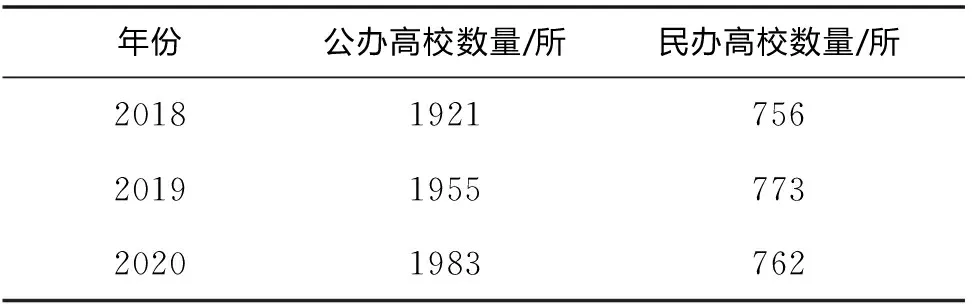

對比2018年、2019年、2020年公辦高校與民辦高校的數量變化(表2),公辦高校總體數量保持穩速增長,而民辦高校總體數量2019—2020年有所下降。

表2 2018—2020年公辦高校與民辦高校數量變化情況

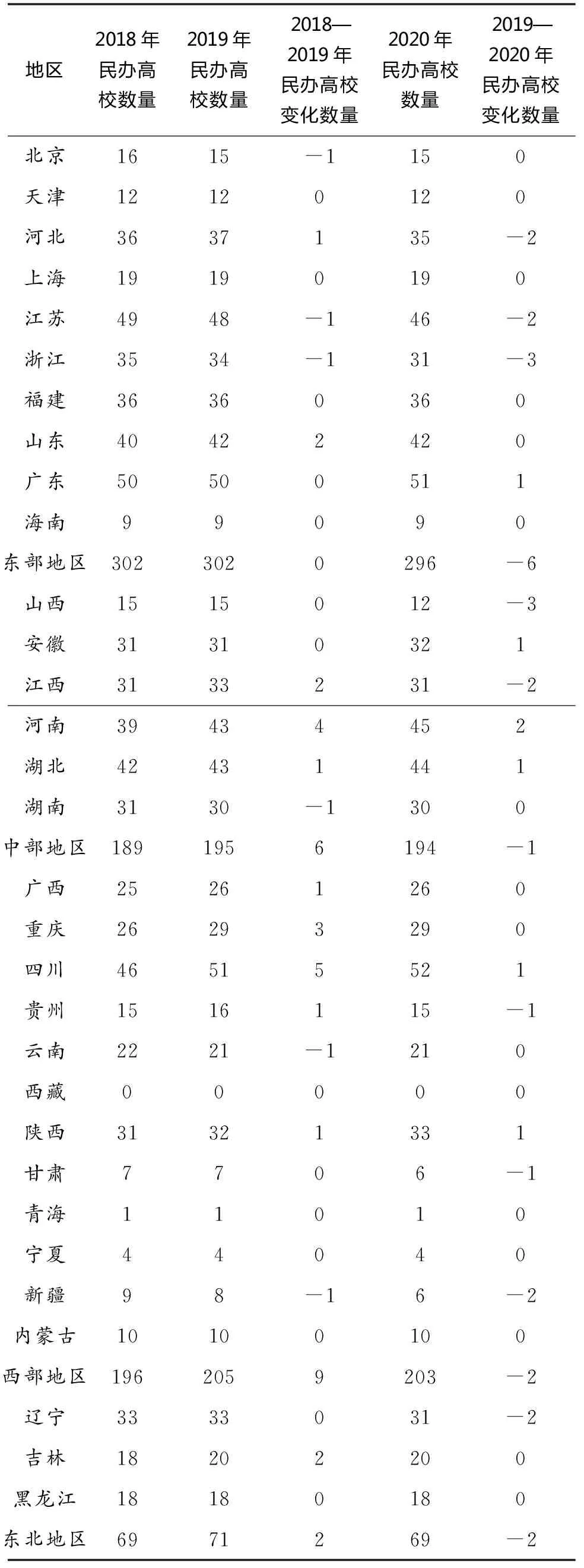

2018—2019年民辦高校總體數量有所增長,四川、河南、重慶、山東、吉林、江西、湖北、陜西、廣西、貴州、河北11個省、自治區、直轄市的民辦高校數量保持增長,而北京、浙江、江蘇、湖南、云南、新疆6個地區民辦高校數量出現縮減;2019—2020年民辦高校總體數量有所減少,四川、湖北、陜西、廣東、安徽、河南5個省份的民辦高校數量保持增長,而山西、浙江、江西、河北、遼寧、江蘇、新疆、貴州、甘肅9個省份民辦高校數量有所下降(表3)。

表3 2018—2020年各地區民辦高校數量變化情況 單位:所

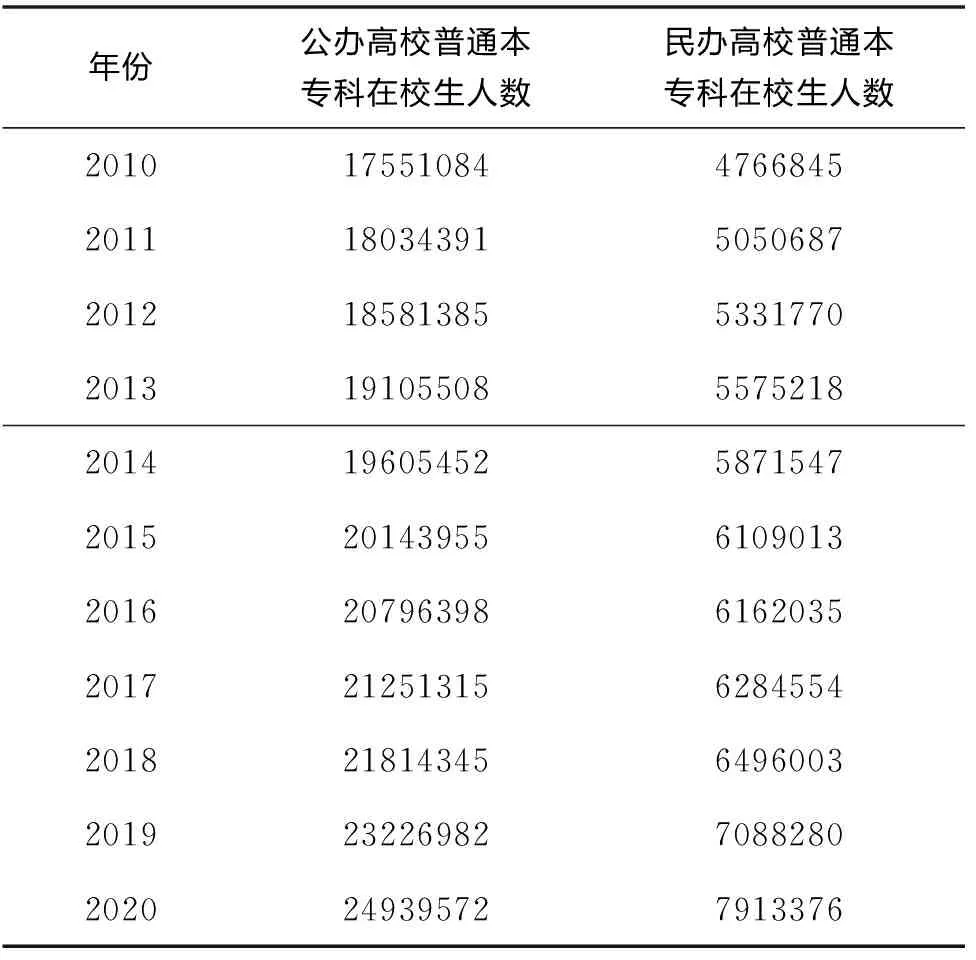

民辦高校數量有一定波動,但校生規模仍持續擴大,如表4所示。近些年,為加速邁入高等教育普及化階段,民辦高校的招生規模迅速擴張。2021年7月,《教育部關于“十四五”時期高等學校設置工作的意見》提出“以高質量發展為主線,從嚴控制設置數量,堅持規劃先行,強化規劃的嚴肅性、約束性”的基本原則[2],既要嚴格控制高等學校的數量,又要保證高等教育毛入學率的提升。現階段高等教育進入普及化階段,民辦高校作為高等教育事業的重要組成部分,擴大民辦高校在校生規模顯得尤為必要。

表4 2010—2020年公辦高校與民辦高校普通本專科在校生數差異情況 單位:人

三、民辦高校區域發展的影響因素

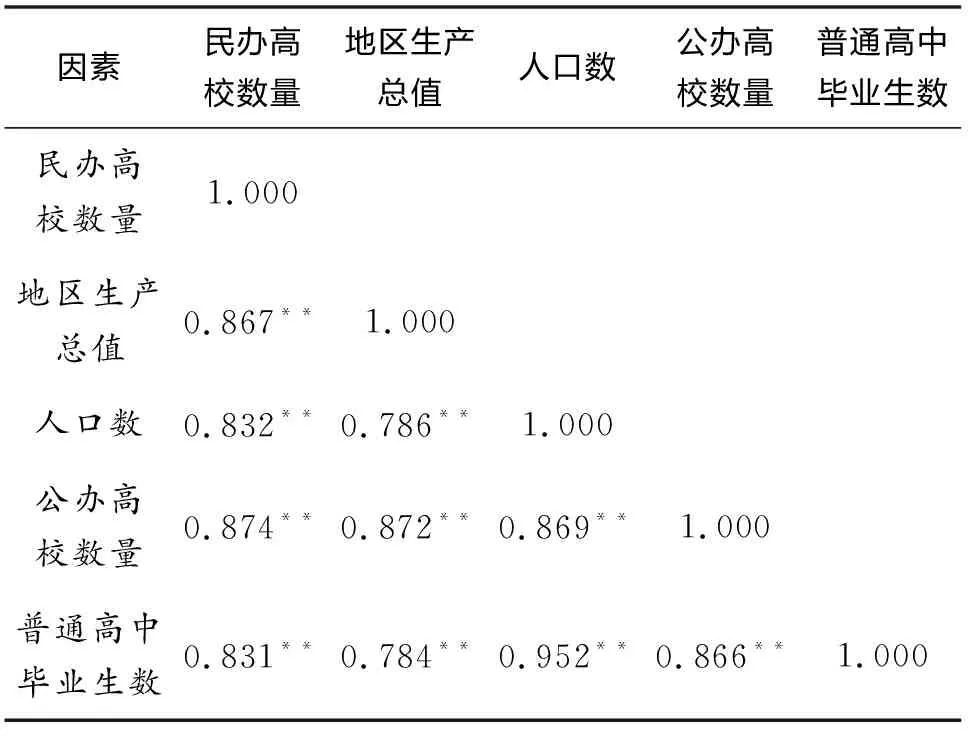

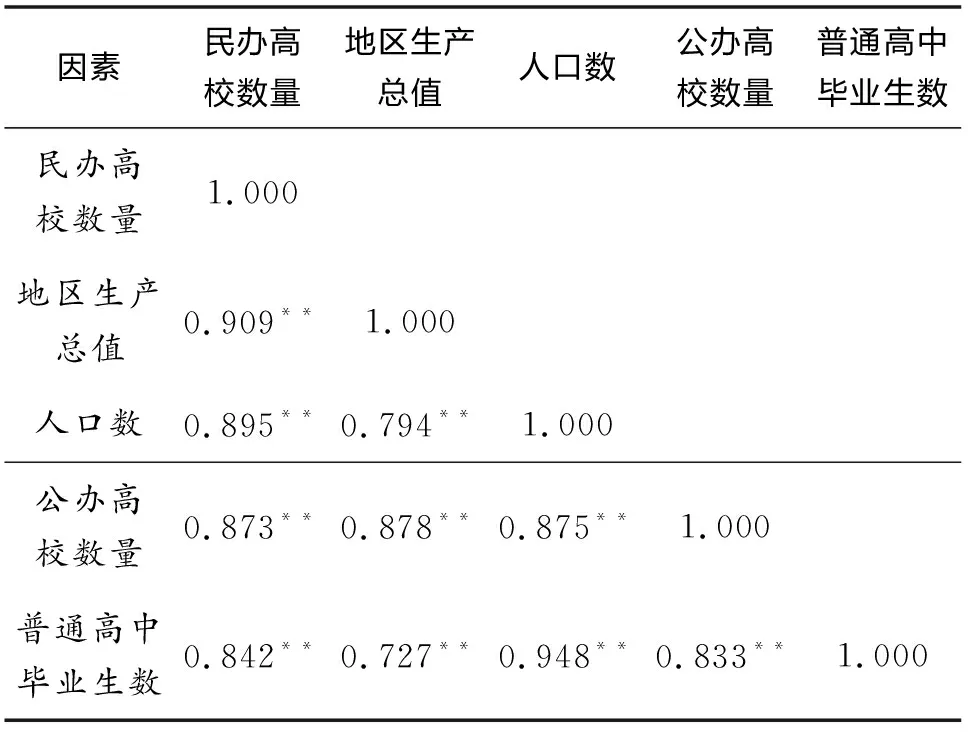

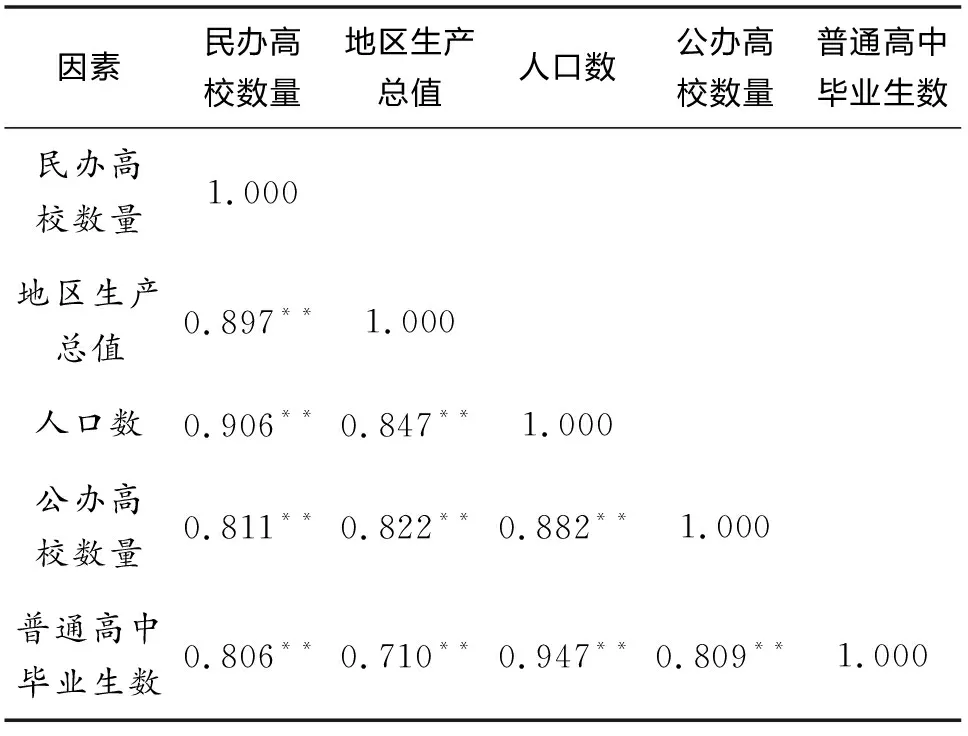

國內學者對民辦高校區域分布影響因素主要從經濟發展水平、社會人口狀況、政府的政策導向、教育供給和需求等方面進行探討。本研究選取各地區民辦高校數量作為因變量,選取各地區生產總值、人口數、公辦高校數量、普通高中畢業生數作為自變量,從實證角度出發,提出以下研究假設:第一,經濟發展水平對不同區域民辦高校的發展會產生顯著影響;第二,社會人口狀況對不同區域民辦高校的發展會產生顯著影響;第三,公辦高校規模對不同區域民辦高校的發展會產生顯著影響;第四,普通高中畢業生數對不同區域民辦高校的發展會產生顯著影響。2009年、2014年、2019年民辦高校規模與各因素間的相關分析結果見表5、表6、表7。

表5 2009年民辦高校規模與各因素間的相關分析結果

表6 2014年民辦高校規模與各因素間的相關分析結果

表7 2019年民辦高校規模與各因素間的相關分析結果

利用SPSS 26.0軟件計算民辦高校的區域分布與各因素間的相關性,首先對整理得到的原始數據進行正態分布檢驗,由于所涉及的原始數據均不滿足正態分布,故采用斯皮爾曼相關分析,主要分析結果如下。

(一)經濟因素

以地區生產總值為自變量,以民辦高校數量為因變量,2009年、2014年、2019年經濟因素與民辦高校區域分布的相關分析結果表明:經濟發展水平與民辦高校數量的相關系數分別為0.867、0.909、0.897,p(0.000)<0.01,呈顯著相關,假設1得到驗證。我國民辦高校的區域分布很大程度上受制于經濟發展水平,與經濟發展水平相適應,經濟發達地區民間資本投資意愿更為強烈,人們對高等教育的需求量更大。

然而,經濟發展水平與民辦高校區域分布之間并不是簡單的線性關系。例如,2019年,四川的民辦高校數量增至51所,位居全國民辦高校數量第一,但其經濟發展水平并非第一,說明區域經濟發展水平并不完全決定民辦高校的發展。在一些情況下,經濟發達地區,公辦高等教育資源充足,制約著民辦高校的發展空間;經濟欠發達地區,公辦高等教育資源欠缺,公共財政對高等教育的投入緊缺,為民辦高校發展提供了有利的契機。

(二)人口因素

以人口數為自變量,以民辦高校數量為因變量,2009年、2014年、2019年人口因素與民辦高校區域分布的相關分析結果表明:人口數與民辦高校數量的相關系數分別為0.832、0.895、0.906,p(0.000)<0.01,呈顯著相關,假設2得到驗證。隨著社會的不斷變遷,人口因素逐漸成為影響民辦高校區域分布的關鍵性因素。廣東、山東、河南、江蘇、四川等人口數量眾多的省份,民辦高校數量也躋身前列,社會人口狀況直接影響民辦高等教育發展的規模和走勢。

少子化社會在教育領域會衍生出許多問題,民辦高等教育事業也會受此影響。與2019年相比,2020年全國人口出生率為8.52%,下降1.96%。人口規模的變化影響高等教育需求,高等教育適齡人口的變化影響民辦高等教育規模,日本少子化帶來的招生難問題也為我國民辦高等教育事業的發展敲響了警鐘。[3]對民辦高等教育的發展而言,少子化問題是一個潛在危機,未來我國高等教育適齡人口將總體呈波動下降態勢,對民辦高校的發展規模產生重要影響。

(三)供給因素

以公辦高校數量為自變量,以民辦高校數量為因變量,2009年、2014年、2019年供給因素與民辦高校區域分布的相關分析結果表明:公辦高校數量與民辦高校數量的相關系數分別為0.873、0.811、0.852,p(0.000)<0.01,呈顯著相關,假設3得到驗證。無論是公辦高校還是民辦高校,都為受教育者提供教育機會。區域內公辦高校規模越大,民辦高校的投資空間越小,而公辦高校規模越小,民辦高校的投資空間越大。因而,公辦高校的數量是影響民辦高校數量的重要因素。

(四)需求因素

以普通高中畢業生數為自變量、以民辦高校數量為因變量,2009年、2014年、2019年需求因素與民辦高校區域分布的相關分析結果表明:普通高中畢業生數與民辦高校數量的相關系數分別為0.831、0.842、0.806,p(0.000)<0.01,呈顯著相關,假設4得到驗證。教育需求不是一個純經濟學的范疇,除經濟意義外還有廣泛的社會內涵,將支付能力引入教育需求概念中,才能把握教育需求的實質。教育需求是社會、企業和個人對教育機會有支付能力的需要。我國民辦高等教育的發展主要源于過度需求,而非差異化需求。[4]普通高中畢業生數量影響高等教育需求,高等教育需求影響高等教育供給,進而影響民辦高校的規模。

四、民辦高校區域發展的價值意蘊

(一)推動高等教育發展進程的動力之源

民辦高校區域發展為實現高等教育大眾化以及推動高等教育普及化做出了重要貢獻。改革開放后,經濟社會的發展使高等教育需求不斷擴大,然而公辦高等教育資源十分有限,難以滿足人們對高等教育的需求,民辦高等教育在此背景下應運而生。2019年,全國高等教育毛入學率超過50%,開始邁入高等教育普及化階段,我國普通高校在校生人數總計33178974人,其中,民辦普通高校在校生人數為7090134人,約占全國普通高校在校生總人數的21.37%,體現出民辦高校對國家高等教育事業發展的資源性貢獻。民辦高校不斷擴大招生規模,提升高等教育毛入學率,是推動高等教育發展進程的動力之源。

(二)振興中西部高等教育的時代之需

民辦高校區域發展不僅縮小了區域高等教育發展差距,也優化了高等教育布局結構。2010年,《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》提出要“優化區域布局結構。設立支持地方高等教育專項資金,實施中西部高等教育振興計劃”[5]。2010—2020年,為積極落實中西部地區高等教育振興計劃,中西部民辦高校數量由408所增至466所,新增了58所。中西部民辦高校的發展,服務于區域協調發展戰略,致力于縮小區域高等教育發展差距,符合振興中西部高等教育的時代需求。

(三)促進高等教育機會公平的創新之舉

高等教育機會是否公平是衡量和提升高等教育公平的重要場域。東部地區高等教育資源充足,而中部、西部和東北地區高等教育資源有限。民辦高校的規模擴張為高等教育資源有限的中西部地區帶來新的活力,提供更多高等教育機會,彌補高等教育的供給不足,更好地滿足人們高質量、多樣化的教育需求。民辦高校因其獨特的市場性既兼顧效率又促進公平。民辦高校的區域發展進一步優化了高等教育資源配置,促進了高等教育機會公平,創造性地推動了教育公平和社會公平。