高中英語文學作品閱讀教學調查研究

熊慧潔

高中階段是學習英語的重要時期。教育部門針對普通高中英語課程制定了對應的標準,明確要求高中生必須具備英語語言學習能力,同時要提升思維素養和綜合能力。在高中英語教學中,閱讀教學扮演極為重要的角色。與一般語篇相比,英語文學作品更具備真實的語境。牛津譯林版(2020 年)高中英語教材中除了保留原本的Reading 板塊外,還增設了以文學性作品選段為主的Extended Reading 板塊。要想學好英語文學作品,學生需要掌握一定的閱讀技巧,從而提升英語閱讀水平。將英語文學作品納入閱讀板塊,有利于提升學生的語言水平,特別是培養其英語思維。《普通高中英語課程標準(2017 年版2020 修訂)》認為英語教學要圍繞人文品格進行。

一、高中英語文學作品閱讀教學的現實困境

隨著新一輪高中英語課程改革的頒布,2020年9 月入學的高中生正式啟用牛津譯林版(2020年)高中英語教材。通過課堂觀察發現教師很難順利地推進高中英語文學作品閱讀教學。通過文獻研究及問卷訪談發現,高中英語文學作品閱讀教學存在以下困境:

(一)資源角度:缺少相關的教學資源

現階段有很多閱讀資料只簡單介紹知識點或者某些方面的大道理,缺少豐富性,并不受學生歡迎。同時,學生在課外練習中所接觸的閱讀語篇中有很多知識點且質量較低,在閱讀過程中不能感受語言的魅力,加之缺乏相關的指導,影響了學習興趣。資源方面的缺陷導致學生在平時的閱讀中較少接觸文學作品,無法體驗情感的共鳴和心靈的震撼,從而很難通過英語文學作品閱讀形成品格和價值觀。

(二)教師角度:閱讀教學形式單一

在高中英語閱讀教學中,教師也會出現一些問題,如教學方式單一、枯燥,不能吸引學生的興趣,甚至導致其產生排斥心理。很多教師采用傳統的教學方式進行“課前導入,在課堂上提問,對語言知識點進行講解”,導致學生容易產生疲勞感,不能激發其學習動力。

(三)學生角度:英語文學作品閱讀教學與學生真實訴求不匹配

以江蘇省徐州市某中學高一(6)班學生為調查研究對象,共45 人,發放問卷45 份,收回43份。在內容設計上,共設置了20 道題,其中包含對閱讀資源的評價、教學的評價及自我學習能力的評價。

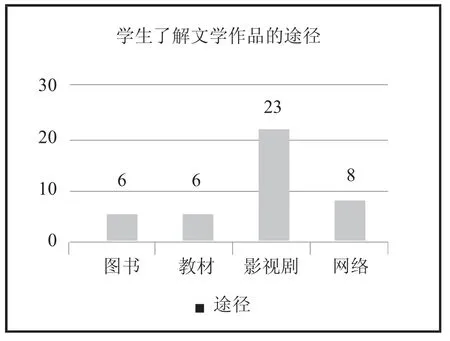

1.學生對閱讀資源的評價

此維度共設計了5 道題,并利用柱狀圖呈現該維度下的調查結果,具體見下頁圖1—5。

圖1

圖2

圖3

圖4

圖5

從圖1 的數據可以看出,53%的學生更愿意通過影視劇了解英美文學作品,僅有28%的學生喜歡通過圖書、教材了解英美文學作品;從圖2 的數據可以看出,95%的學生喜歡閱讀的英美文學作品體裁是小說,依次是散文、戲劇,僅有12%的學生喜歡閱讀詩歌;從圖3 的數據可以看出,70%的學生喜歡閱讀中英對照版本的英美文學作品,56%的學生喜歡閱讀中文譯本的英美文學作品,喜歡閱讀英文原版文學作品的學生只有23%;從圖4 的數據可以看出,81%的學生閱讀英美文學作品的注重點在故事情節,依次是人物形象、價值思想、知名度和語言文字;從上頁圖5 的數據可以看出,58%的學生認為通過閱讀英美文學作品能幫助他們了解英美歷史文化,分別有51%的學生認為通過閱讀英美文學作品能幫助他們提升人文素養、英語能力,30%的學生認為通過閱讀英美文學作品能幫助他們應對考試,12%的學生認為閱讀英美文學作品沒有任何益處。

上述調查表明:首先,英美文學作品教學資源不應僅限于教材,要依據社會科技的進步給學生補充相關的影視資源,從視聽結合的角度刺激學生的感官;其次,教材中出現的英美文學作品基本上都是富有人生哲理意義的散文,而高中年齡階段學生更偏向奇幻、懸疑類型的小說,他們擁有一顆敢冒險的心,更喜歡故事,因此以后的教材在英美文學作品選材方面可以適當補充符合對應年齡階段學生喜好的體裁;最后,由于高中課業緊張,學生閱讀英美文學作品的時間支離破碎,基本上把閱讀英美文學作品當作解除課業壓力的消遣,這就要求教師在補充教材相關英美文學作品資源時提供中英對照版,減輕學生的閱讀壓力。

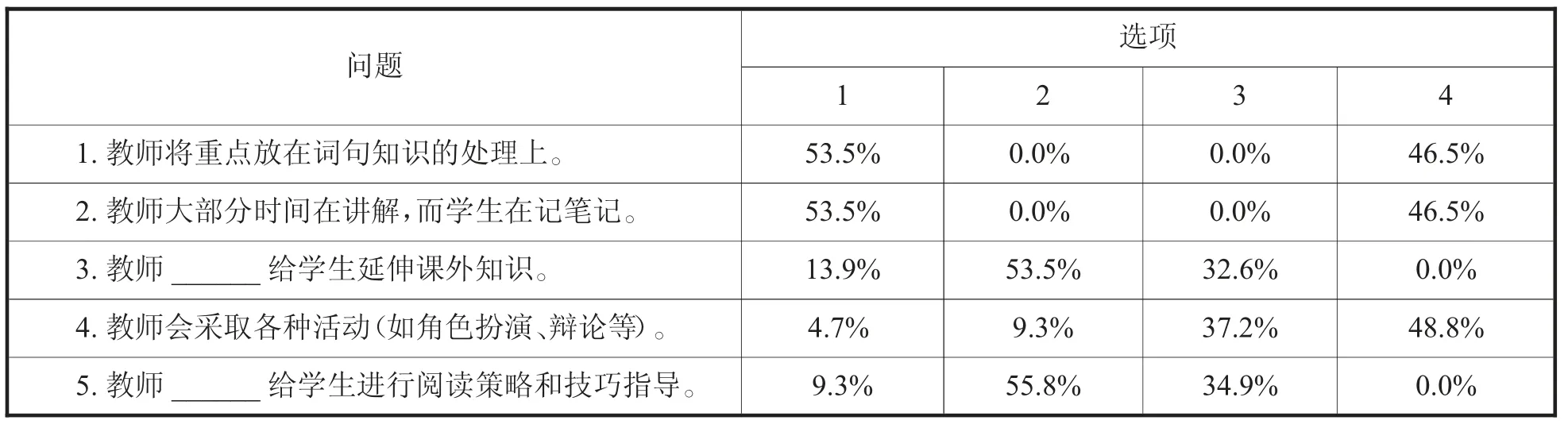

2.學生對教學的評價

為了方便后期數據處理,教師在此維度設計了5 個問題,并采用李克特量表的形式對每一個選項進行賦值,其中,1=總是、2=經常、3=偶爾、4=從未。結果如下表所示:

學生對英語文學作品閱讀教學的評價統計表

上述調查表明:53.5%的學生認為教師在英美文學作品閱讀課堂上將重點放在詞句知識的處理上;53.5%的學生認為教師在英美文學作品閱讀課堂上將大部分時間花在講解上;53.5%的學生認為教師經常給他們延伸課外知識;48.8%的學生認為教師從未采取各種活動(如角色扮演、辯論等)來幫助他們更好地解讀文本;55.8%的學生認為教師經常給他們進行閱讀策略和技巧的指導。

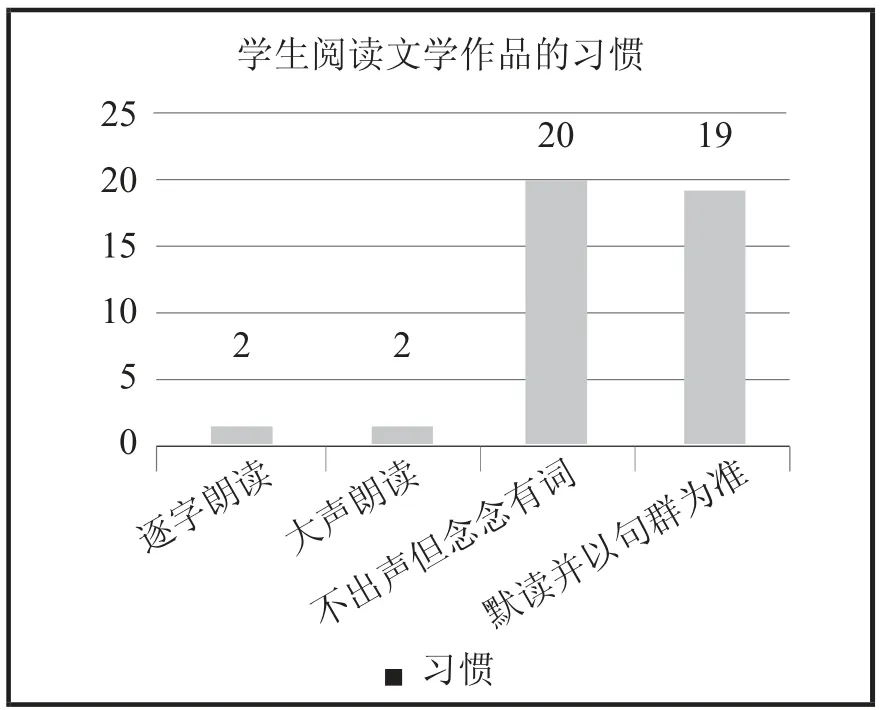

3.學生對自我學習能力的評價

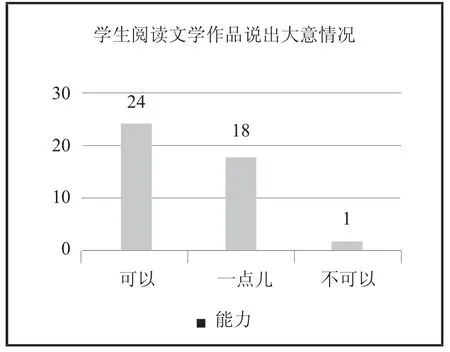

此維度共設計了5 道題,并利用柱狀圖呈現該維度下的調查結果,具體見圖6—10:

圖6

圖7

圖8

圖9

圖10

上述調查表明:在能力方面,72%的學生認為自己閱讀英美文學作品的困難在于詞匯,依次是語法;56%的學生認為自己閱讀完一篇英美文學作品選段后能說出文章大意,而42%的學生只能說出一點兒。在習慣方面,44%的學生在閱讀英美文學作品時習慣默讀并以句群為準,47%的學生在閱讀英美文學作品時對每個單詞都念念有詞;56%的學生在閱讀英美文學作品遇到生詞時會習慣性地根據上下文猜測,19%的學生喜歡翻看課后單詞表邊看邊讀;42%的學生在閱讀過程中遇到好句或好文段時習慣偶爾摘抄,28%的學生會在教師要求下摘抄,23%的學生沒有摘抄的習慣。

二、高中英語文學作品閱讀教學的研究現狀

文學和語言教學密切相關。在英語文學作品閱讀教學中,教師須結合文學作品的特點,將語言內容展示給學生,以培養其欣賞能力。雖然很多英語文學作品歷史悠久,但是其內容經典,人們在閱讀過程中能夠感受到其思想文化的魅力,因此應被人們所重視和學習。

(一)國外語言教學中文學作品閱讀教學的研究

在語言能力方面,范(Van 2009)指出文學以其豐富且真實的語言對學習者的全面發展大有裨益;科林和斯萊特(Collin & Slater 1983)指出,文學作品語言豐富、靈活,通過英語文學作品閱讀教學,學生可以看到書面語言的各種功能。

在文化意識方面,麥凱(Mckay 2006)強調“學生可以習得語言的綜合運用,從而通過英語文學作品閱讀增強跨文化意識”;古德溫和芬德利(Goodwyn&Findlay 2010)提出“文學教學意味著我們必須承認文學史是文化遺產的一部分,必須參與人類的故事敘述”。

在思維品質方面,蓋杜謝克和范(Gajdusek &Van 1993)指出文學是培養語言學習者批判性思維的重要源泉;蘭格(Langer 2010)提出學生開始反思語言、學習和生活,并通過文學啟發“質疑、解釋、聯系和探索”。這也是我國學生所缺乏的批判性思維。

在教學模式及教學目的方面,在美國和澳大利亞的文學作品閱讀中,最常見的模式是文學圈。基夫(Keefe 1996)指出:“運用文學圈的教學策略可以緩解學生的閱讀壓力,還可以通過組織文學圈促進閱讀和有意義的討論。”金(King)強調談話在文學圈中充當了發展兒童與文學文本有意義的互動的角色。另一種模式為持續默讀,該模式的應用為學生提供了時間和空間,更重要的是,為個人閱讀提供了指導。李(Lee 2011)在文學教學課堂上創建了SSR 程序,以成功的八要素為指導。梅爾杰(Merga 2013)研究發現,在文學教學中使用SSR 的效果比在工作中更好,認為SSR 是輕松、不間斷和有趣的。

(二)國內語言教學中文學作品閱讀教學的研究

李觀儀(1995)認為文學作品之所以適合選讀,是因為其具有規范、典型、生成力強的習語語言,使學生能夠盡快掌握外語的特點;林斌(2007)認為文學教育有利于學生提升文學素養,因此在中學時期應開展文學作品閱讀。黃遠振和蘭春壽等(2009)結合多種案例展開了分析,認為在中學時期開展英語閱讀教學有重要的現實意義,并提出了相關的指導方式。

在高中英語文學作品閱讀教學教材選擇研究方面,戴軍熔(2007)將研究的側重點放在文學欣賞領域,并在教材的選擇上作出了重要的研究成果。殷志勇(2009)認為選擇教材時必須兼顧多個層面的特征,滿足學生的需求,同時體現實用性特征,讓他們可以更好地進行閱讀并產生興趣,還要結合其認知特點,不能一味地追求全面,以提升其學習效率。張敏(2019)從閱讀材料的選擇性角度分析,認為學生只會閱讀感興趣的內容,因此必須選擇內容豐富、有趣的文本,讓他們更好地學習。

在高中英語文學作品閱讀教學模式和評價方式研究方面,黃晶晶(2013)從評估分析的角度入手,認為高中英語文學作品閱讀的學習只有結合相應的評價措施,才能確保閱讀學習的效率;學生在閱讀后根據各項指標內容進行反饋,且教師要對反饋指標作出分析,然后作出相應的調整,以有針對性地作出改進,讓學生更好地融入課堂。盧健(2015)提出“體驗—表達—探究”高中英語文學作品閱讀教學模式。吳藝迪(2016)例談USE 模式在文學作品閱讀中的應用實踐。

通過以上內容可以發現,雖然學者們的研究角度各不相同,但是一致認為在高中階段重視英語文學作品閱讀是非常重要的,并要采取多種措施以保障閱讀的有效性,同時選擇具有代表性的作品,讓學生有更好的收獲。

三、高中英語文學作品閱讀教學的建議

英語課程具有工具性和人文性的雙重性質。學生在閱讀文學作品的過程中要學會把握其工具性和人文性。工具性主要指對文學內容進行分析,找到其中具有代表性的含義和思想內涵,并將這些內容組合起來形成教學素材;人文性指學生在閱讀文學作品時可以了解世界各地的人文特征,學習先進的文化知識,增強自己對生命的理解,提升個人綜合素養。

(一)教學資源的創新:文學作品閱讀課程資源的融合性

在信息時代,生活中每天發生的變化都是用語言來記載的,因此教學內容要適應新時代的變化。教師可以嘗試走兩條路:一條路是更新教材內容,與時代同步;另一條路是回歸經典,尋找人類的精神家園,在優美、真實、經典的語言中浸潤熏陶。但是,基于現實操作實施及教材編寫難度,如今的教材選材以經典文學作品為主。

教師只有將重點放在激發學生的學習動力上,才能讓他們發揮主體作用。因此,教師面對教材時要敢于基于原有資源進行大膽創新。

首先,要分清主次問題。學生與教師的關系是相對的。教師要根據學生的學習情況挑選材料,因為學生是學習主體。有鑒于此,教師必須提前摸底調查,精準掌握學生的學習狀況,基于教材文本進行補充,同時可以發揮其創造能力,讓他們獲得更多的知識。只有讓學生產生強烈的學習興趣,他們才會更主動地閱讀文學作品。

其次,英語閱讀教學涉及語法、主題、詞匯等內容,教師可以根據這些內容制訂相應的教學方案。另外,學生在學習期間有問題,可以直接向教師提出;教師也可以提前進行綜合觀測教學,幫助學生提前掌握所學內容。只有結合學生實際情況進行教學,才能提升其英語能力。

最后,教師應根據教材中不同單元的文學作品話題選擇合適的材料加以補充,若課堂上無法完成相應的活動,可以讓學生課后閱讀并提交讀書報告和觀后感,還可以鼓勵他們欣賞對應的影視劇。教師要將我國經典文學作品或寓言的英譯版納入文學作品閱讀課程的創新資源范疇。

(二)教學方式的創新:文學作品閱讀課教學的靈活性

在選擇、創新教學資源后,教師須在文學作品閱讀教學方面進行靈活變化。一堂文學作品閱讀課的成效在很大程度上取決于教師的教學質量。

首先,教師應邀請學生參與閱讀目標制訂。閱讀目標要隨著學習進程作出相應的調整。學生通過是否達成目標評價自己所學,能有效調動學習興趣和學習動機。

其次,教師要選擇適合學生的方法,通過激發其學習興趣,讓其更好地掌握學習內容;選擇學生喜愛的教學方式,發揮其主體作用,如常見的討論、表演等活動方式。在課堂討論環節,教師要發揮引導作用,讓學生針對作品中的內容進行討論;圍繞情節、主題等,讓學生以小組為單位進行討論,并在討論的過程中加深理解。

最后,基于收集的問卷結果,教師發現學生更喜歡“表演”的教學方式。因此,教師可以適時讓學生對精彩片段或章節進行改編表演,讓他們依據各自優勢和特點分工,如有的學生有表演天分,可以擔任主演;有的學生聲音條件較好,可以擔任講解;有些學生善于制作工具,可以制作教學道具,等等。這樣,所有學生都有機會參與,同時提升成就感。需要注意的是,教師在組織此類活動時要控制好頻率,并根據課程資源類型判斷是否適合“表演”,防止過于頻繁反而增加學生負擔。

(三)教學理念的創新:文學作品閱讀課學習主體的積極性

教學活動必須是雙向的行為。教師是一方面,學生是另一方面,二者只有相互配合、互補,才能完成教學任務。

英語文學作品閱讀課是一門見效慢、難咀嚼但有長遠影響的課程。這就要求學生保持良好的心態,在學習過程中不急功近利,作出相應的規劃,通過有計劃的學習提升能力,即使目前成績較差,也不能灰心,要調整心態,尋找適合自身學習的方式和方法,真正習得有用的知識。

學生要自覺養成良好的英語文學作品閱讀習慣和方法,即讀前制訂適合自己的目標和計劃,做好文學作品閱讀前的預習工作。只有這樣,才可以日積月累、潛移默化地提升自己的文學修養。