基于單元編排邏輯觸摸文章內在肌理

——以統編版教材三年級上冊第三單元為例

黃新恬

時下,針對教育談得最多的就是發展學生的核心素養,重視“立德樹人”的價值取向。統編版教材著眼于“語言”“思維”“審美”“文化”等關鍵能力、必備品格的發展,從整體出發,通過“雙線組元”的編排體系,架構學生的語文知識能力框架,從而以更專業的眼光來審視兒童與語文、語文學習、語文教育之間的關系。

李亮博士曾在《語文學科教學關鍵問題:意義與價值》一文中指出“教學關鍵問題”有四大指向:對學生發展最有價值的核心教學內容;引導學生形成學科的關鍵能力,培養人文精神;指向有效的教與學的活動設計;指向教學過程本身的價值。基于這樣的指向以及統編版教材的編排體系,我們倡導進行單元整體教學。單元整體教學不僅要注重單元的統整與融合,更應培養專業眼光,從自然單元走向意義單元,關注單元與單元、學段之間的關系,扎實解讀好單元篇章之間的內在邏輯,更深入地體會教材選文的經典魅力。

一、要素關聯,明晰單元的價值意蘊

“雙線組元”是部編版教材獨特的編寫體系,既包含了人文性,又以語文要素為核心突出了工具性,讓語文學習既有情感的滋養、思想的熏陶,又有學生言語實踐的步步提升、閱讀策略的逐步豐盈。

三年級上冊第三單元是童話單元,童話單元在整套統編版教材中有著舉足輕重的作用。它是小學階段學生學習的重要文學體裁,是具有濃厚幻想色彩的虛構故事。

1.指向語文要素的能級進階

童話這種體裁都出現在低、中年段。結合課后習題的能力指向,低年段童話要求從關注句式的反復表達到初步能夠運用句式進行簡單想象,從激發閱讀童話的興趣到培養學生對關鍵信息的梳理,在讀懂情節、明白道理的基礎上對故事進行簡單復述。

到了三年級,學生步入中段,這是形象思維向抽象思維發展的重要階段,提倡擴大文學體驗文本閱讀,逐步發展向讀學寫。本單元的語文要素是:感受童話豐富的想象;試著自己編童話,寫童話。本單元語文要素既是對低年段童話體裁語文要素的回顧與實踐,又是對中年段童話主題單元要素的推進。

三年級上冊第五單元的語文要素是:走進想象的世界,感受想象的神奇;發揮想象寫故事,創造自己的想象世界。四年級下冊第八單元的語文要素是:感受童話的奇妙,體會人物真善美的形象;按自己的想法新編故事。從豐富到神奇到奇妙,隨著文本字數的增加,文章的情趣、意趣都在不斷延展,從激發學生閱讀童話的興趣到關注童話結構化的情節再到體會故事中人物的形象,感悟的內容在有層級地遞增。從輸入到輸出的角度來看,從試著編故事到創造寫再到新編,體現了從完整表達向創造表達的能級進階,學生從文本遷移走向了運用實踐。

2.指向人文主題的心智成長

童話這一體裁有著鮮明的特點:擬人化的手法、豐富的想象、意外的情節、深刻的啟示。它根據兒童的特點,塑造形象,反映社會生活。

就作品主題而言,除了介紹不同事物、現象的習性和特點外,更蘊含了諸多育人的道理、行為習慣的培養、對同伴關系的正確處理等。童話中折射出的真善美能進一步滋養兒童的內心。本單元中,賣火柴的小女孩可憐而幸福;一粒種子不斷變化卻有著為他人服務的優秀品質;紅頭與青頭有難同當的友誼以及螞蟻隊長的責任心,都在豐盈著學生的精神成長。

著名作家劉慈欣曾經說過:“人類優勢永遠不會喪失,因為人有想象力。”而童話單元則能最大程度地激發學生的想象力,讓學生創造性成長,達到思維與精神的共生。

二、編排統整,探究文本的內在邏輯

基于以上單元與體裁的分析,單元與單元之間的關聯,在能力進階的同時,我們更應該關注單元篇章之間的關系、連接與生長,探究文本的內在邏輯,讓本單元的選文發揮出更大的價值。

1.聚焦結構,勾連情節的四次變化

本單元共安排了《賣火柴的小女孩》《那一定會很好》《在牛肚子里旅行》《一塊奶酪》兩篇精讀課文和兩篇略讀課文。從角色來看,人物在不斷豐富。從一個小女孩到青頭、紅頭、牛,到種子、農夫、兒子,再到螞蟻隊長和它的七八只小螞蟻,角色的豐富就帶來情節的一波三折。

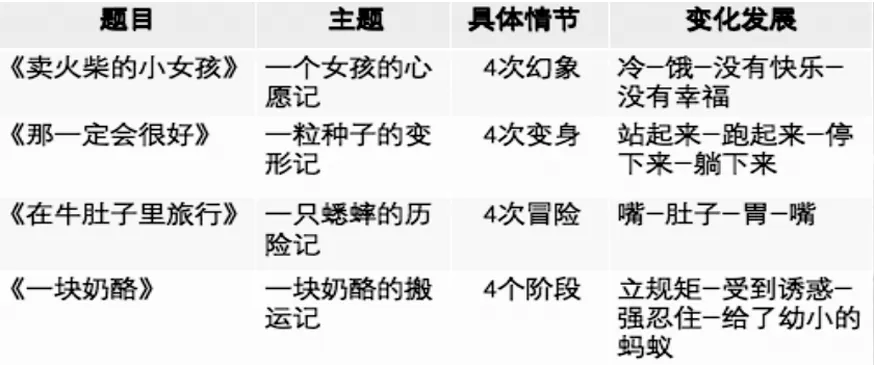

細讀這四篇文本的情節變化,會發現它們內在的聯系。《賣火柴的小女孩》雖然點燃了五次火柴,但是眼前只出現了“四次”幻象,從身體的寒冷、饑餓,表象的可憐到沒有幸福與快樂的精神的缺失,情節牽動人心。《那一定會很好》一粒種子經歷了“四次變身”,從一粒種子長成了一棵樹、一輛手推車、椅子,最后變成木地板。文章的最后一句——“它覺得自己又變成了一棵樹”——產生了言有盡而意無窮的效果,四次變身讓我們看到了一粒種子追逐夢想的過程。《在牛肚子旅行》是一篇科普童話,從牛的嘴到兩個胃再反芻到牛嘴里,紅頭經歷了旅行的“四次冒險”。《一塊奶酪》可以從新的視角來解讀,螞蟻隊長管理螞蟻隊員們的“四個階段”,從立下規矩到自己受到誘惑到基于身份強忍住誘惑,再到最后將奶酪分給了幼小的螞蟻。

如果將情節梳理并勾連起來,就可以讀成《一個女孩的心愿記》《一粒種子的變形記》《一只蟋蟀的歷險記》《一塊奶酪的搬運記》,童話的情節更加結構化,充滿樂趣又主題鮮明。如圖所示:

2.關注形式,發現篇章的螺旋遞進

雖然情節有勾連,然而本單元與其他單元編排的方式不同。一般單元都是精讀課文在前,略讀課文在后,體現方法的運用。而本單元的編排則是一篇精讀與一篇略讀交叉編排,細細品讀,發現了前后兩篇文章表達形式的不同。

前兩篇童話《賣火柴的小女孩》和《那一定會很好》是基于童話體裁的表現形式,反復的情節設計,且在反復中情節之間有著遞進關系。然而《在牛肚子里旅行》和《一塊奶酪》跳脫了最初的創作形式,是從記事的角度創作童話,兩篇童話都有事情的起因、經過、結果。兩種不同的表現形式不僅為學生提供了創作童話的不同范例,更鞏固了學生梳理一件事的起因、經過、結果的能力,于樂趣中習得了淺顯的方法。

綜上所述,這一單元的四篇童話不僅對童話這一體裁進行了深入學習,對童話的特點進行了更加明確的提煉與總結,更為后面創造性的創作、表達提供了新的創作思路。

三、活動建構,提升言語的表達品質

對單元文本的同一性與比較性解讀讓教師理清了單元文本間的內在邏輯,在核心素養視域下的閱讀教學需要通過活動的建構、任務的設計,融語言運用、思維品質、文化意識和學習能力于一體。課堂活動的設計應指向所有方位的提升。

1.召喚式設計,激活思辨“磁場”

杜威曾說:“要讓學習看得見,讓思維看得見。”召喚式設計,本是一個哲學意義的名詞。結合語文教育,是學生一看到任務就躍躍欲試,渴望參與,這樣才會呈現真實、有生長、有意義的課堂。可以設計以下的活動。

繪制情節地圖。先圈畫出故事中的角色,圍繞情節讓學生梳理出情節的變化,感受有趣與豐富。《賣火柴的小女孩》中小女孩擦燃了幾次火柴?表達了女孩的哪些心愿?《那一定會很好》一粒種子經過了哪些變形?《在牛肚子里旅行》畫一畫在牛肚子里旅行路線圖。《一塊奶酪》奶酪的搬運過程是一帆風順的嗎?螞蟻隊長是怎么一步步領導的?懷特海在《教育的目的》中說道:“教育的目的,就是激發和引導學生自我發展之路。”利用圈畫讀的方式,激發學生的閱讀欲望。

辯論人物設計。《賣火柴的小女孩》她究竟可憐還是幸福呢?《一塊奶酪》如果是你,你愿不愿做螞蟻隊長?這樣的問題設計讓學生對文本有進一步的思考,在體悟作者表達意圖的同時也在建立著自己的價值觀。在《一塊奶酪》的微辯論中,大多數學生愿意做螞蟻隊長,學生從螞蟻隊長的形象、身份等角度思考,螞蟻隊長是管理者,它有一定的決策權與管理權,它的角色相當于班長;也有少數學生不愿意擔任隊長,因為它為了集體、為了管理只能掩飾住自己的欲望……思維碰撞、匯聚。

召喚式設計旨在提升學生的參與度、思辨力,更大程度地發揮學生的主體作用,鼓勵學生走進情節,并且能關聯自身成長,收獲更多的精彩。

2.融合式體驗,創生想象空間

想要學生的思維靈動起來,讓言語表達更有品質,我們可以給予一些融合式體驗。

轉換角色,對話文本。童話中多是主人公內心的獨白,這時候可以創設情境,讓學生對話角色,正如《快樂讀書吧》中所提及的“把自己想象成童話中的主人公,和故事中的人物一起歡笑,一起悲傷”。讓學生設想自己成了賣火柴的小女孩,在文中三次出現“這時候,火柴滅了,又滅了”的時候,是否還會繼續擦燃火柴?會怎么想,怎么做?

游戲體驗,喚醒表達。本單元的單元習作是《詞語編童話》,篇章的創作對學生有一定的難度。因此,教師可以創設情境,把書中的詞語分為三類,通過三輪讓學生抽詞語的方式,不斷地保持探索的興趣。第一輪抽角色。國王、啄木鳥、玫瑰花,啟發學生想象一個與角色有關的與眾不同的特點,放大特點,如玫瑰花無色無味,被施了魔法;啄木鳥成為了彎鉤狀嘴……第二輪抽與角色有關的地點和時間,補充情節的完整性。用訊飛語記及時將學生整段的創編化為文字,激發學生不斷表達的欲望。第三輪,獨立進行片段寫作,學生從說到寫有了支架。而在學習精讀課文時,我們采用表演的方式,讓學生在體驗中感受神奇。通過多元的方式,將讀說演寫融為一體,讓學生更樂于想象、善于想象。

“雙線組元”下的單元整體教學設計,不僅要求教師熟知本套教材的人文主題和語文要素的編排進階,做到循序漸進地教學,還要求教師時刻保持迭代更新的思維,了解單元的編排體系,從整體上關照課堂教學。

只有理清文章的文路,才能設計有效的教路,學生才會有高效的學路,才會在語文學習上生發有深度、有個性化見解的思路。當下的新時代語文教師,應當用好統編版教材的路子,挑起單元整體教學的擔子,扎實推進,語文教學終會呈現我們所期待的樣子。