回收式自體輸血聯合控制性降壓在脊柱外科內固定手術中的應用

黃承夸,蘇國生,覃麗華,陸文德,膝吉祥,趙彤,蘇曉葉,蘇步青

(1.右江民族醫學院附屬西南醫院暨百色市人民醫院脊柱骨病外科,廣西百色 533000;2.廣西-東盟經濟技術開發區人民醫院暨南寧市第十人民醫院 a.檢驗醫學科,b.內一科,廣西南寧 530105;3.菲律賓永恒大學〔University of Perpetual Help〕研究生學院,馬尼拉,菲律賓;4.遼寧醫藥職業學院護理系,遼寧沈陽 110101)

近年來,隨著醫學科學技術的不斷發展,國內人口老齡化不斷加劇,需血用血量不斷加大,血庫存血量相對不足。異體血源供應已經不能完全滿足臨床的需要,臨床用血供需矛盾日趨凸顯。大力開展節約用血、成分輸血,尤其術中回收式自體輸血方式已越來越得到人們的重視。回收式自體輸血在外科手術中的應用越來越廣泛,更是當前緩解用血緊張的一種有效方式。此外,異體輸血容易傳播肝炎、梅毒、艾滋病等傳染病,部分患者還會出現輸血反應,而自體輸血避免了這方面的擔憂。脊柱外科手術往往創傷較大、出血較多,有時候出血較難控制,運用自體輸血可避免異體輸血中的一系列繁瑣操作,提高了手術效率,為搶救患者的生命安全贏得了更多時間。因此,在脊柱外科手術中使用自體輸血方式具有較高的臨床應用價值。國內外相關的臨床資料顯示,在脊柱外科內固定手術中使用自體輸血不僅可以減少血液浪費,降低患者感染的風險,而且可以大大節約其醫療費用。當前,基層醫院也遭遇臨床用血荒,積極探尋有效的輸血方式,盡量避免或減少異體輸注,從而解決臨床用血供需矛盾,值得我們臨床醫生去探索。為了解回收式自體輸血聯合控制性降壓在脊柱外科內固定手術中的應用效果,本研究選取符合條件入組的患者進行自體和異體輸血比較,現將結果報道如下。

1 資料與方法

選取2018年1月—2019年12月在百色市人民醫院脊柱骨病外科住院行內固定手術的患者103例。男性72例,女性31例,年齡15~73歲。其中53例患者在脊柱外科內固定手術中采用回收式自體輸血聯合控制性降壓作為治療組;另50例患者在脊柱外科內固定手術中采取控制性降壓,術中或術后輸注異體血作為對照組。治療組男36例,女17例,平均年齡(47.43±15.93)歲;對照組男36例,女14例,平均年齡(49.58±11.93)歲。兩組的一般資料比較差異無統計學意義(>0.05),具有可比性。

兩組患者均行擇期脊柱外科內固定手術,均由同一組醫師完成,采用的體位及麻醉方式基本一致,均采用全身麻醉,術中采取控制性降壓,即在全麻和補充血容量的基礎上于手術開始時緩慢吸入七氟醚降壓至目標值:基礎血壓值的75%~80%(MAP介于65~75 mm Hg),或手術開始時用硝酸甘油行控制性降壓,維持MAP(65±5)mmHg。手術主要步驟完成準備縫合傷口時停止吸入七氟醚,等待血壓自然回升。對照組術中或術后輸注異體血;治療組患者術中采用美國Haemonetice Corporation自體血回輸機進行回收式自體輸血。

分別于手術前后抽取各研究對象靜脈血進行血常規、凝血功能檢測,比較兩組的血常規指標(WBC、RBC、HCT及HGB)、凝血功能指標(PT、APTT和FIB)、出血情況及回輸血量情況。

2 結 果

治療組WBC、RBC、HCT及HGB手術前后比較差異均有統計學意義(<0.01);而對照組手術前后除了WBC差異有統計學意義(<0.01)外,其余指標差異均無統計學意義(>0.05)。手術前,兩組WBC、RBC、HCT及HGB差異均有統計學意義(<0.05);手術后,兩組除了HCT差異有統計學意義(<0.05)外,其余指標差異均無統計學意義(>0.05)。治療組手術前后RBC、HCT、HGB變化差值大于異體輸血患者,WBC變化差值小于異體輸血患者,差異有統計學意義(<0.05)。見表1。

表1 兩組患者手術前后血常規相關指標比較

治療組患者手術前后FIB差異無統計學意義(>0.05),PT和APTT差異有統計學意義(<0.05)。對照組患者手術前后FIB、APTT差異無統計學意義(>0.05),PT差異有統計學意義(<0.05)。手術前,兩組患者凝血功能相關指標比較,除了PT差異有統計學意義(<0.05)外,其余指標差異無統計學意義(>0.05);手術后,兩組患者除FIB差異無統計學意義(>0.05)外,其余指標差異均有統計學意義(<0.05)。兩組術后術前PT、FIB差值比較差異有統計學意義(<0.05),而APTT差值比較差異無統計學意義(>0.05)。見表2。

表2 兩組患者手術前后凝血功能相關指標的比較

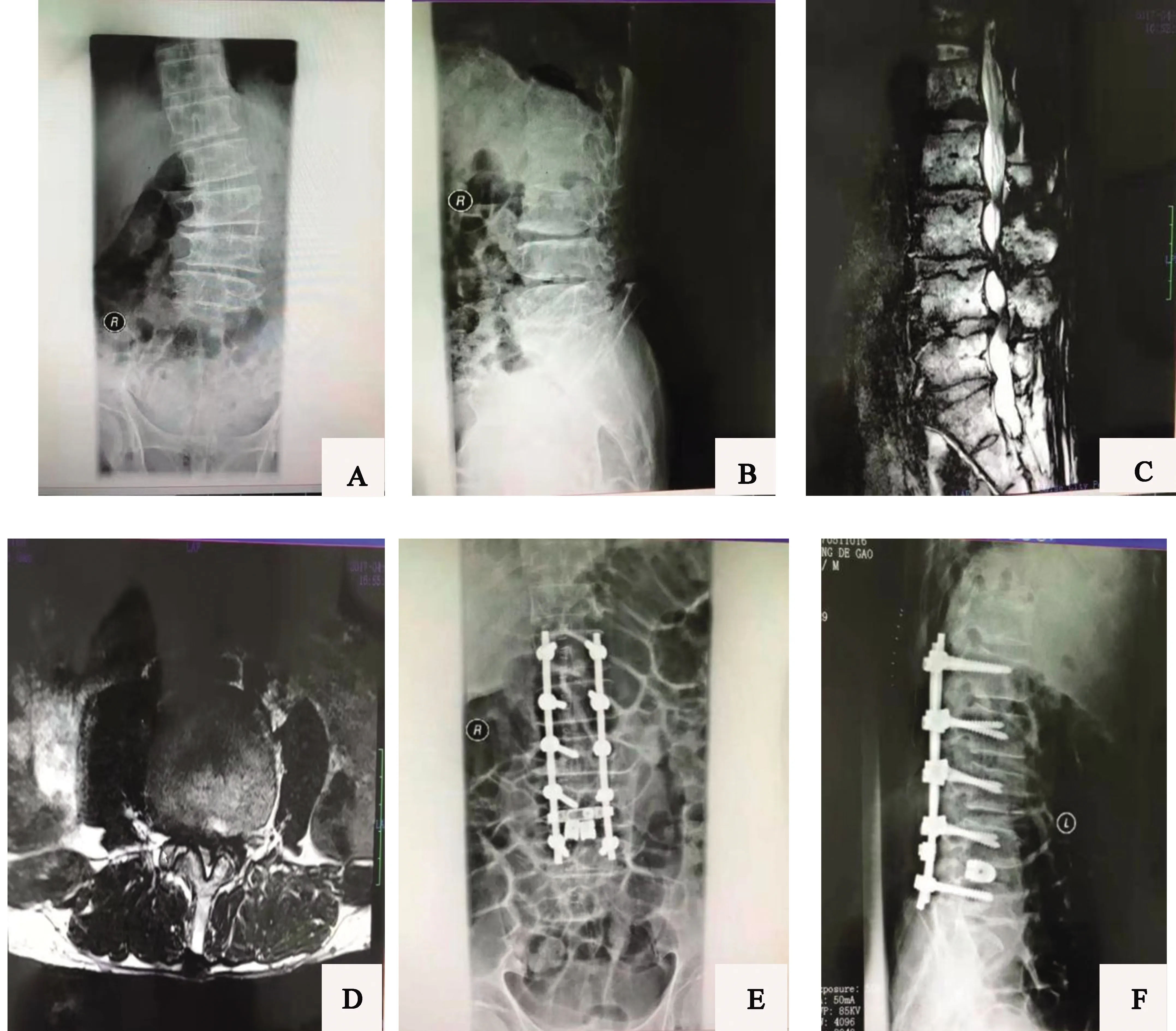

兩組患者術中出血量比較,差異無統計學意義(>0.05);治療組患者平均回輸血量為(523.40±306.60)mL;兩組患者輸注血漿和濃縮RBC量比較,差異均有統計學意義(<0.05),治療組輸注血漿和濃縮RBC的量明顯少于對照組。見表3。回收式自體輸血效果較異體輸血明顯,恢復時間較快,未出現發熱、溶血等輸血并發癥,術后根據引流量拔管,定制頸胸腰部支具,術后1周可下地行走,無異常后辦理出院。自體和異體輸血三維重建效果圖見圖1、圖2。

A、B.術前3D三維重建;C、D.術前腰椎核磁共振;E.術前CT三維重建;F.術前胸椎核磁共振;G、H.術后3D三維重建;I.術后胸腰椎正位片;J.術后肩關節正位片;K.術后全身骨骼照

A.術前DR正位片;B.術前DR側位片;C.術前MRI矢狀面;D.術前MRI橫斷面;E.術后DR正位片;F.術后DR側位片

表3 兩組患者術中出血量和回輸血量的比較

3 討 論

回收式自體輸血是指在患者手術過程中醫務人員經過嚴格的無菌操作技術,采用自體血液回輸機將患者在手術中或創傷后流失的無污染的血液經過回收、抗凝、過濾、洗滌、濃縮等處理后再回輸給患者本人的一種輸血方式。控制性降壓則是使用降壓藥物或某些方法,主動控制患者的血壓。

本研究結果顯示,在收集的53例回收式自體輸血聯合控制性降壓患者中,手術前后血常規相關指標變化均較為顯著,說明采用回收式自體輸血聯合控制性降壓手術前后血常規相關指標是有一定差異的,出血與回輸血液有一定的差異,術后血常規相關指標有所降低,但慢慢會恢復到原來狀態,這與相關報道一致;研究結果也顯示,手術前后凝血功能相關指標中除了FIB差異不明顯外,PT和APTT差異較為顯著,這也說明采用回收式自體輸血聯合控制性降壓的患者手術前后凝血功能也存在一定的差異,需要一定時間的恢復,這與相關報道一致。

在50例異體輸血患者中,手術前后血常規相關指標中除了白細胞差異顯著外,其余指標差異均不顯著,說明異體輸血由于有足夠的血源,血常規各項指標均接近術前基礎狀態,而患者手術前后凝血功能相關指標中FIB、APTT差異不顯著,PT差異較為明顯,這也跟自體輸血一樣,雖然異體輸血補充了一些凝血因子,但是凝血功能指標還是存在一定的差異,需要慢慢恢復到基礎狀態。

自體和異體輸血患者手術前血常規相關指標比較差異均有統計學意義,這是研究團隊為了突出采用回收式自體輸血聯合控制性降壓患者組的療效,特意選擇基礎患病情況更好的患者作為對照組;自體和異體輸血患者手術后血常規相關指標的比較,除了HCT差異有統計學意義外,其余指標差異均無統計學意義,這說明基礎情況更差的采用回收式自體輸血聯合控制性降壓治療的患者經過自體輸血后治療效果較異體輸血效果好;自體和異體輸血患者手術前凝血功能相關指標的比較,除了PT差異有統計學意義外,其余指標差異無統計學意義,說明采用回收式自體輸血聯合控制性降壓治療的患者治療前基礎凝血功能較異體輸血患者差;自體和異體輸血患者手術后凝血功能相關指標,除了FIB差異無統計學意義外,其余指標差異均有統計學意義,說明治療后采用回收式自體輸血聯合控制性降壓的患者凝血功能較異體輸血好,療效更顯著,這與相關報道一致。

研究結果還顯示,自體和異體輸血患者術中出血量差異并不大;自體回輸患者平均回輸血量為(523.40±306.60)mL;自體和異體輸注血漿和濃縮RBC量比較,差異均有統計學意義,自體輸血患者在條件允許的情況下,只需進行自體輸血,無需申請輸注血漿和濃縮紅細胞,本研究輸注的少許血漿和濃縮紅細胞是由于部分患者存在一定的并發癥或患者本身貧血較嚴重而申請部分異體輸血,目的是快速恢復患者的體力和體質。

本研究選取自體輸血和異體輸血患者進行術中回輸血液的療效比較,經過研究我們發現,在自體輸血患者中,采用回收式自體輸血后,其療效較基礎患病情況較好的異體輸血患者優越,說明自體輸血更加安全可靠,自體輸血的療效較異體輸血效果更顯著,這與相關報道一致,值得推廣應用。

綜上所述,采用回收式自體輸血聯合控制性降壓在脊柱外科內固定手術中具有較好效果,能夠更加快速、安全地促進脊柱外科內固定手術患者的早期康復,避免或減少異體血的輸注,達到緩解臨床用血,防止異體輸血引起一系列并發癥的發生,從而獲得良好的經濟效益和社會效益。但本研究病例相對較少,不能完全代表所有患者的情況,具有一定的局限性,需要加大病例進一步研究,以求得到更加準確的結論。

在本課題的研究過程中,得到了許多部門和個人以及其他沒有參與本課題研究的人員的大力支持和幫助,在此,向他們表示最誠摯的感謝。