黃河流域資源環(huán)境承載力評價研究

王 艷,雷淑珍

(1.西安理工大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,陜西 西安 710048; 2.西北大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,陜西 西安 710127)

黃河流域在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和生態(tài)安全方面具有十分重要的地位[1]。 黃河流域在工業(yè)化進(jìn)程中遭受了嚴(yán)重的環(huán)境污染和生態(tài)破壞,傳統(tǒng)的粗放發(fā)展模式加劇了黃河流域生態(tài)脆弱性和資源環(huán)境超載等,成為生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展中亟須解決的現(xiàn)實(shí)問題[2]。隨著環(huán)境問題的日益突出,資源環(huán)境承載力已成為評價一個國家或地區(qū)可持續(xù)發(fā)展程度的重要依據(jù)[3-4]。承載力概念起源于對生物學(xué)與生態(tài)學(xué)的認(rèn)識,許多學(xué)者從單一資源要素如土地、礦產(chǎn)、人口、大氣、海洋、水資源等出發(fā)對資源環(huán)境承載力進(jìn)行研究[5-10],此類研究具有較強(qiáng)的針對性。 隨著各資源要素與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展之間的關(guān)系日益密切,以及伴隨著資源消耗及環(huán)境污染等問題的日益突出,在對區(qū)域、城市等復(fù)合系統(tǒng)承載力進(jìn)行分析時,應(yīng)考慮多要素、多指標(biāo)、多層次評價的思路已成為基本共識[11-14]。 對資源環(huán)境承載力測算的具體方法有情景分析法、突變級數(shù)法、熵值法、生態(tài)足跡法、系統(tǒng)動力學(xué)法等[7,13,15-19],經(jīng)歷了從單要素加權(quán)求和向構(gòu)建綜合指標(biāo)體系的發(fā)展,從現(xiàn)有文獻(xiàn)來看,測度資源環(huán)境承載力所選指標(biāo)有所不同、對經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的測度尚有欠缺。 筆者在借鑒前人研究成果的基礎(chǔ)上,采用熵權(quán)-TOPSIS 法測度2008—2019 年黃河流域資源環(huán)境承載力,采用障礙因子診斷模型確定主要障礙因子,以期揭示黃河流域資源環(huán)境承載力的變化趨勢和空間差異、為黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展提供參考。

1 研究方法

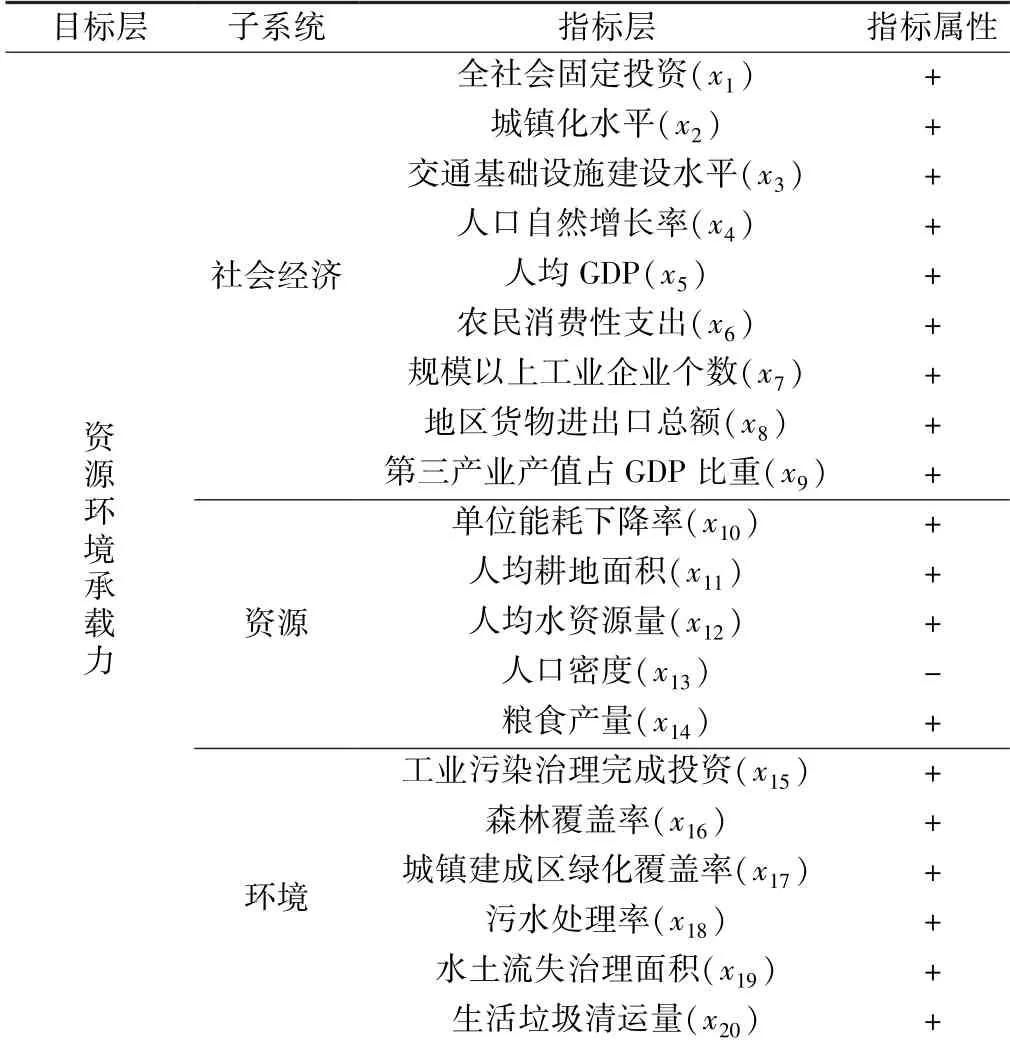

1.1 構(gòu)建資源環(huán)境承載力評價指標(biāo)體系

資源環(huán)境承載力評價旨在判斷資源承載力、環(huán)境承載力是否與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展相協(xié)調(diào)。 筆者參考雷勛平等[15]和孫永勝等[20]的研究方法和成果,結(jié)合黃河流域?qū)嶋H情況,充分體現(xiàn)黃河流域水資源保護(hù)及水土流失治理的長期效果,從社會經(jīng)濟(jì)、資源、環(huán)境3 個子系統(tǒng)中選取20 個指標(biāo)構(gòu)成資源環(huán)境承載力評價指標(biāo)體系,見表1(各指標(biāo)同時作為障礙診斷因子)。 其中:社會經(jīng)濟(jì)子系統(tǒng)主要測度社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、經(jīng)濟(jì)實(shí)力以及居民生活狀況(這是黃河流域資源環(huán)境承載力的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)),選取全社會固定投資、城鎮(zhèn)化水平、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平等9 個指標(biāo);資源子系統(tǒng)主要測度黃河流域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的資源稟賦、利用與消耗情況,選取單位能耗下降率、人均耕地面積、人均水資源量等5個指標(biāo);環(huán)境子系統(tǒng)主要測度社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中生態(tài)保護(hù)、環(huán)境污染治理狀況,選取工業(yè)污染治理完成投資、森林覆蓋率、城鎮(zhèn)建成區(qū)綠化覆蓋率等6 個指標(biāo)(考慮到黃河流域水土流失嚴(yán)重的現(xiàn)實(shí)狀況,除選取多數(shù)研究普遍選用的生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理指標(biāo)外,還選取了水土流失治理面積指標(biāo))。

表1 黃河流域資源環(huán)境承載力評價指標(biāo)體系

1.2 構(gòu)建評價指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化矩陣

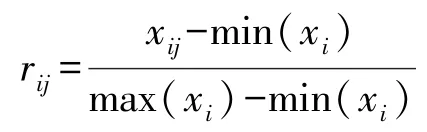

由2008—2019 年黃河流域九省(區(qū))的20 個資源環(huán)境承載力評價指標(biāo)構(gòu)建原始數(shù)據(jù)矩陣X=(xij)m×n,對X進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化(歸一化)處理,得到評價指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化矩陣R=(rij)m×n。 正向指標(biāo)即數(shù)值越大越好的指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化公式為

負(fù)向指標(biāo)即數(shù)值越小越好的指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化公式為

式中:i、j分別為評價指標(biāo)序號、年份序號;m、n分別為指標(biāo)個數(shù)、評價年數(shù);xij為第i個指標(biāo)第j年的原始數(shù)值;rij為第i個指標(biāo)第j年的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)值;max(xi)、min(xi)分別為第i個指標(biāo)的最大值、最小值。

1.3 計算資源環(huán)境承載力

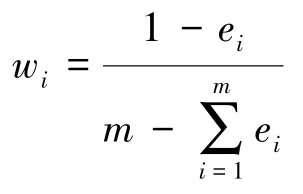

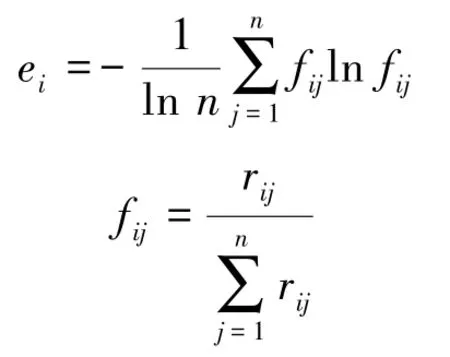

熵權(quán)法能夠克服定量分析中主觀性過強(qiáng)的缺點(diǎn),因此用熵權(quán)反映指標(biāo)的重要程度,一般而言,指標(biāo)的熵權(quán)越小表明指標(biāo)越不重要[15]。 TOPSIS 法被稱為逼近理想解排序法,主要用于解決有限方案的多目標(biāo)決策問題,是系統(tǒng)工程中常用的決策技術(shù)。 本研究采用熵權(quán)法計算各項指標(biāo)權(quán)重,采用TOPSIS 法計算資源環(huán)境承載力及3 個子系統(tǒng)的承載力。

(1)計算指標(biāo)熵權(quán)。 熵值(信息熵)用于度量指標(biāo)的信息量、判斷指標(biāo)的離散程度,熵值越小指標(biāo)值的離散程度越高、對綜合評價的影響越大,即權(quán)重越大。 熵權(quán)的計算公式為

式中:wi為指標(biāo)i的熵權(quán);ei為指標(biāo)i的熵值;fij為第i個指標(biāo)第j年的特征比重。

(2)構(gòu)建評價矩陣。 依據(jù)評價指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化矩陣R和各指標(biāo)熵權(quán)wi,構(gòu)建加權(quán)規(guī)范化評價矩陣Y:

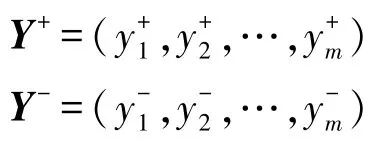

(3)確定正負(fù)理想解。 由各指標(biāo)的歷年最優(yōu)值(正向評價指標(biāo)的最大值和負(fù)向指標(biāo)的最小值)構(gòu)成正理想解Y+、由各指標(biāo)的歷年最差值(正向評價指標(biāo)的最小值和負(fù)向指標(biāo)的最大值)構(gòu)成負(fù)理想解Y-:

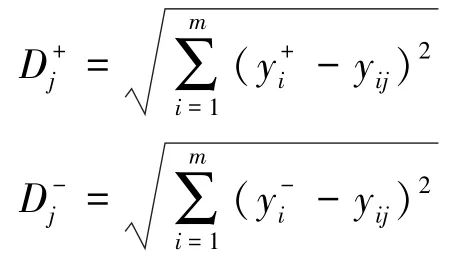

(4)計算與理想解的距離。 選取歐氏距離表示各指標(biāo)與正、負(fù)理想解的距離:

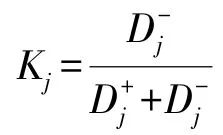

(5)計算資源環(huán)境承載力。 資源環(huán)境承載力計算公式為

式中:Kj為第j年資源環(huán)境承載力。

資源環(huán)境承載力值域?yàn)椋?,1],其值越大說明資源環(huán)境承載力越大(越接近最優(yōu)水平),參考孫永勝等[20]的研究,依據(jù)Kj值對資源環(huán)境承載力水平進(jìn)行等級劃分:0~0.30 為低級,0.31 ~0.60 為中級,0.61 ~0.90為良好,0.91~1.00 為優(yōu)質(zhì)。

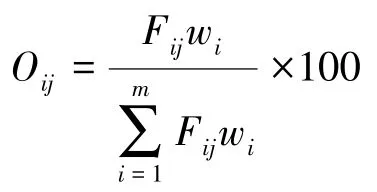

1.4 計算各因子障礙度

資源環(huán)境承載力障礙因子診斷,可找出資源環(huán)境承載力的短板、有針對性地為提高資源環(huán)境承載力指明方向。 障礙因子診斷模型(計算公式)[21]為

式中:Oij為指標(biāo)i第j年的障礙度,%;Fij=1-rij。

2 黃河流域資源環(huán)境承載力實(shí)證研究

2.1 數(shù)據(jù)來源

鑒于各指標(biāo)數(shù)據(jù)的可獲取性,本文研究時段為2008—2019 年。 為確保指標(biāo)數(shù)據(jù)的可比性及統(tǒng)計口徑的一致性,研究所需的各指標(biāo)數(shù)據(jù)均來源于黃河流域九省(區(qū))統(tǒng)計公報、統(tǒng)計年鑒等。 把九省(區(qū))20個指標(biāo)原始數(shù)據(jù)的合計值或平均值,作為黃河流域的原始指標(biāo)數(shù)據(jù)。 針對個別省(區(qū))個別年份缺失的社會經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),采取線性插值法予以補(bǔ)充。

2.2 實(shí)證計算結(jié)果

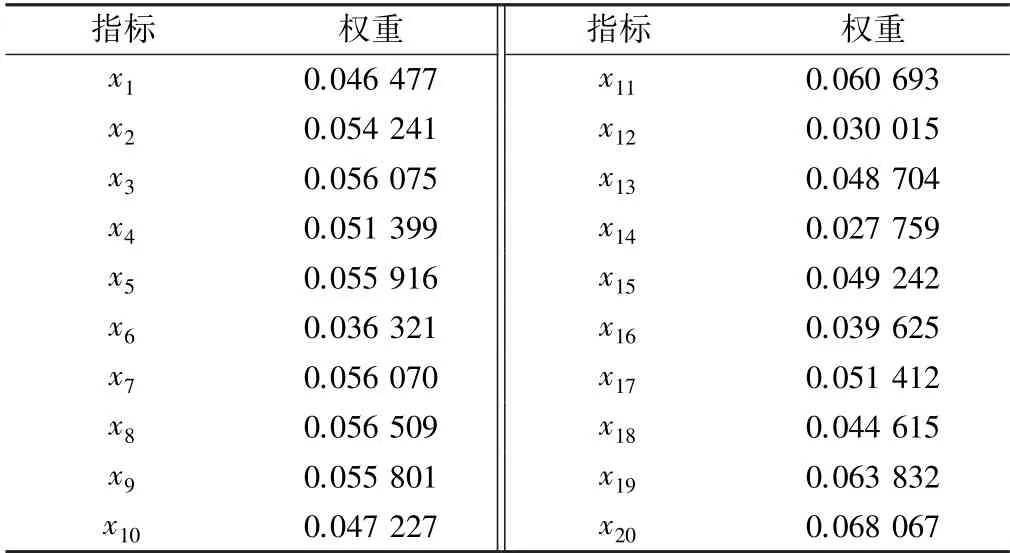

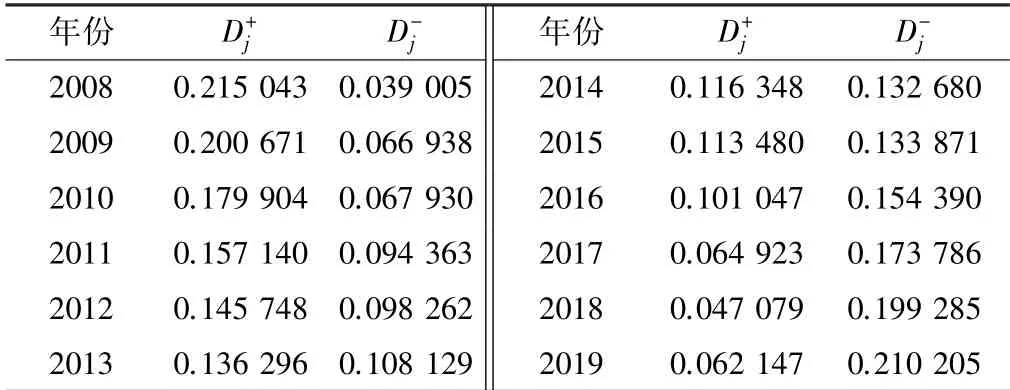

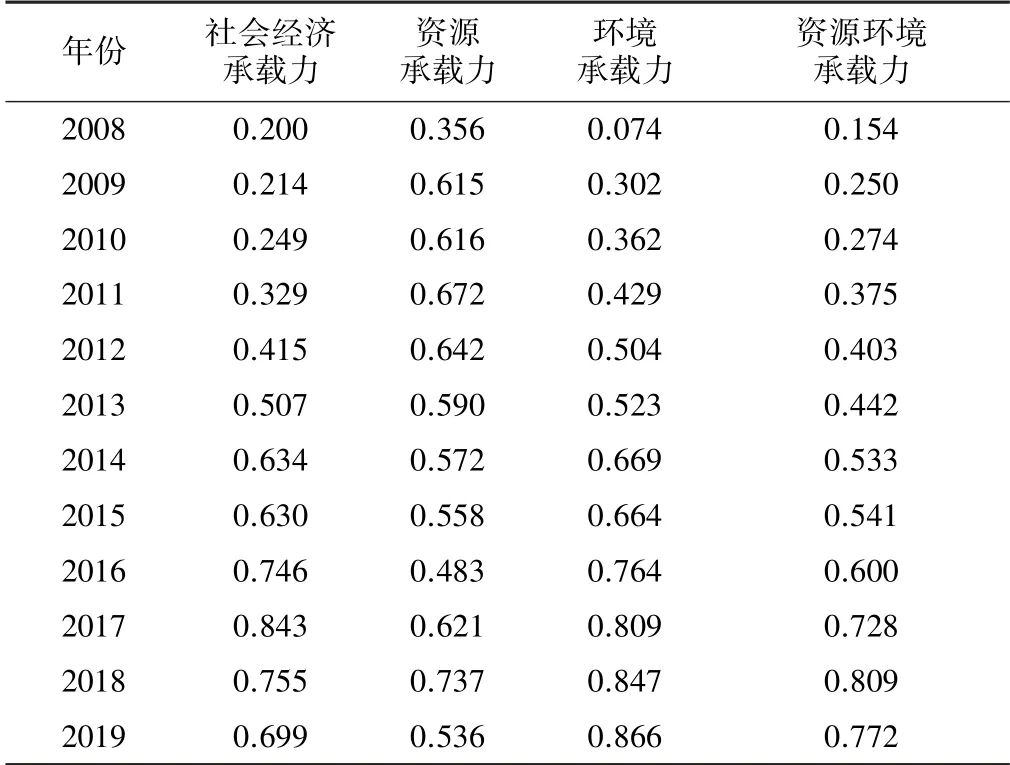

按照前述方法計算的各指標(biāo)權(quán)重見表2,2008—2019 年黃河流域指標(biāo)值與正、負(fù)理想解的距離見表3,2008—2019 年黃河流域各子系統(tǒng)承載力和資源環(huán)境承載力見表4。

表2 指標(biāo)權(quán)重

表3 2008—2019 年黃河流域指標(biāo)值與正、負(fù)理想解的距離

表4 2008—2019 年黃河流域資源環(huán)境承載力

2.3 資源環(huán)境承載力演變趨勢分析

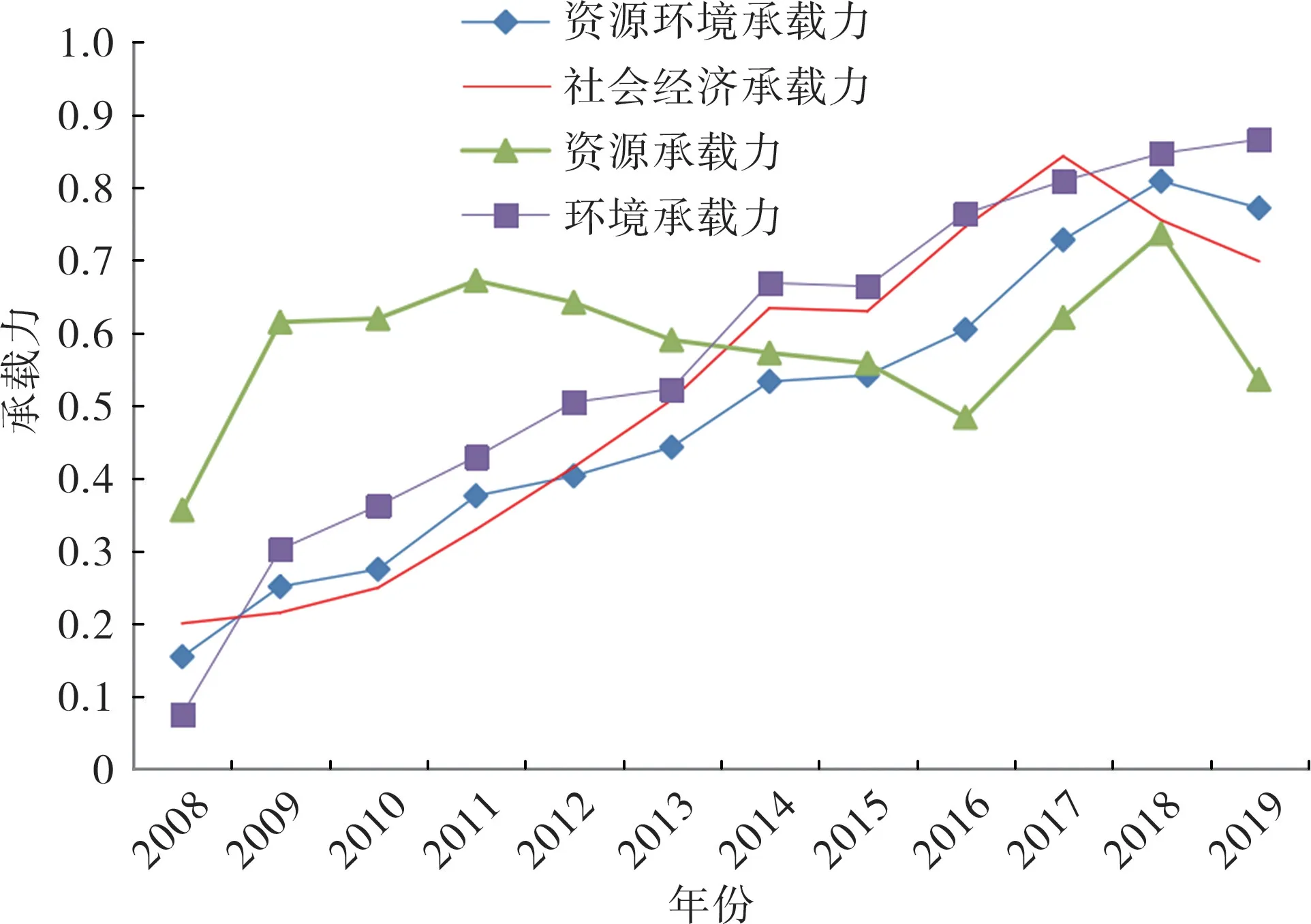

為了更清晰地描述黃河流域資源環(huán)境承載力的演變趨勢,點(diǎn)繪了2008—2019 年黃河流域資源環(huán)境承載力及3 個子系統(tǒng)承載力變化過程線,見圖1。

圖1 2008—2019 年黃河流域資源環(huán)境承載力變化過程線

(1)資源環(huán)境承載力演變趨勢。 由表4、圖1 可知,2008—2019 年黃河流域資源環(huán)境承載力整體呈穩(wěn)步上升趨勢,具體而言:2008—2010 年資源環(huán)境承載力低于0.30,處于低級水平;2011—2016 年資源環(huán)境承載力由之前低于0.30 提升至0.375 ~0.600,處于中級水平;2017—2019 年資源環(huán)境承載力繼續(xù)提升至0.728~0.809,處于良好水平(2019 年較2018 年有小幅度回落,應(yīng)引起重視)。

(2)社會經(jīng)濟(jì)承載力演變趨勢。 由圖1 可知,黃河流域社會經(jīng)濟(jì)承載力在2008—2017 年呈現(xiàn)逐年上升的趨勢、2018—2019 年呈現(xiàn)下降趨勢。 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展對于資源環(huán)境承載力來說是一把“雙刃劍”:一方面,社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展以消耗一定資源、對環(huán)境造成一定破壞為前提,給資源、環(huán)境子系統(tǒng)造成壓力;另一方面,社會經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展推動技術(shù)不斷進(jìn)步和生產(chǎn)方式優(yōu)化進(jìn)而有效提高資源利用率、節(jié)約能源、減少環(huán)境污染等,同時財富的積累使更多的經(jīng)濟(jì)資源用于受損的資源、環(huán)境子系統(tǒng)的修復(fù)。 由表4 可知,2008—2019 年黃河流域社會經(jīng)濟(jì)承載力從0.200 上升到0.699(其中2017 年社會經(jīng)濟(jì)承載力達(dá)0.843),承載力水平從低級逐步提升至良好,說明黃河流域經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)為資源環(huán)境承載力提升奠定了較為堅實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

(3)資源承載力演變趨勢。 由圖1、表4 可知,2008—2019 年黃河流域資源承載力起點(diǎn)較高但波動較大,總體呈現(xiàn)M 形變化趨勢,其中:2008—2011 年呈現(xiàn)上升趨勢,從0.356 上升到0.672,由中級水平提升到良好水平;2012—2016 年呈現(xiàn)下降趨勢,從之前的良好水平退回中級水平;2017—2018 年又上升至良好水平,但2019 年再次降到中級水平。 資源承載力波動較大的原因是資源子系統(tǒng)各指標(biāo)尤其是人均水資源量、人均耕地面積波動較大,如豐水年2018 年人均水資源量為2 762 m3、枯水年2015 年人均水資源量僅為1 923 m3。

(4)環(huán)境承載力演變趨勢。 由圖1、表4 可知,黃河流域環(huán)境承載力除2015 年小幅度下降外呈現(xiàn)逐年上升的趨勢,由2008 年的0.074(屬低級水平)上升到2019 年的0.866(屬良好水平)。 對該子系統(tǒng)的6 個指標(biāo)逐年變化情況分析可知,2008—2019 年各指標(biāo)均有所提升,帶動了環(huán)境承載力的提升,這離不開各地政府對環(huán)境保護(hù)的重視。

2.4 資源環(huán)境承載力空間差異分析

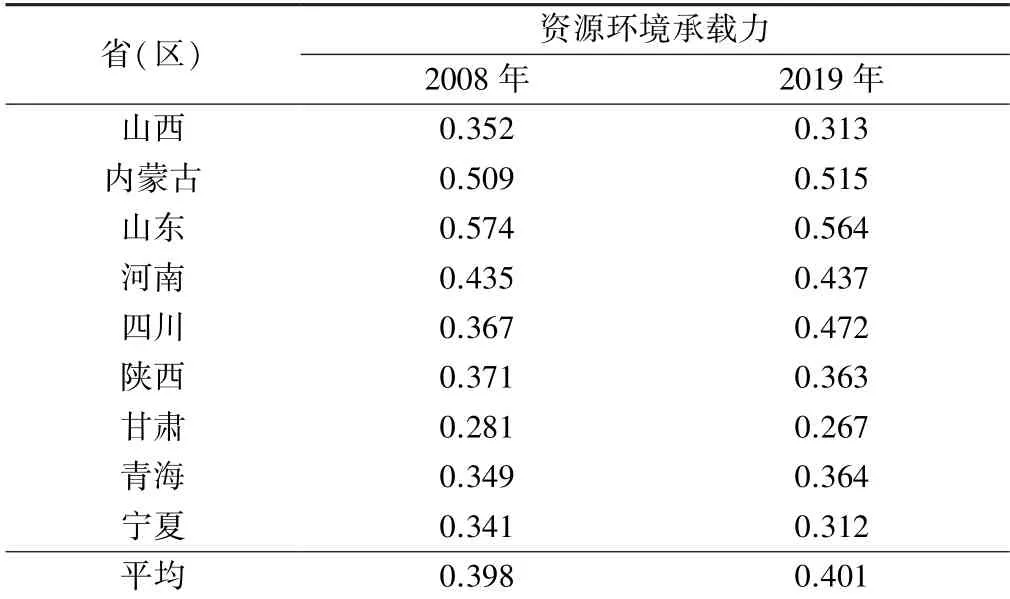

上述黃河流域資源環(huán)境承載力演變特征,是由黃河流域各省(區(qū))資源環(huán)境承載力共同作用的結(jié)果。為分析黃河流域資源環(huán)境承載力空間差異,按照上述方法測算了2008 年、2019 年黃河流域九省(區(qū))的資源環(huán)境承載力,結(jié)果見表5。 需要說明的是,表5 中2008 年、2019 年各省(區(qū))資源環(huán)境承載力及其均值與表4 中黃河流域整體資源環(huán)境承載力差別較大,原因是計算黃河流域整體資源環(huán)境承載力采用的指標(biāo)值是各省(區(qū))的加和或均值,囿于熵值法的局限性,分省(區(qū))計算的各指標(biāo)權(quán)重與按黃河流域整體計算的權(quán)重存在差異,造成資源環(huán)境承載力計算結(jié)果也存在差異。

表5 2008 年、2019 年各省(區(qū))資源環(huán)境承載力

由表5 可知:黃河流域各省(區(qū))資源環(huán)境承載力水平總體較低且存在明顯差異,具體而言,山東資源環(huán)境承載力水平相對較高(處于中級水平、接近良好水平)、甘肅資源環(huán)境承載力狀況較差(處于低級水平),其他省(區(qū))介于這兩省之間(均處于中級水平)。 從2008—2019 年各省(區(qū))資源環(huán)境承載力變化情況看,四川、內(nèi)蒙古、河南、青海四省(區(qū))有所提升,其中四川省提升幅度較大,而山西、山東、陜西、甘肅、寧夏五省(區(qū))有小幅度下降。

2.5 資源環(huán)境承載力主要障礙因子診斷分析

逐年計算資源環(huán)境承載力評價的20 個因子(指標(biāo))的障礙度并從大到小進(jìn)行排序,發(fā)現(xiàn)歷年排序第1位至第9 位的因子均為生活垃圾清運(yùn)量(x20)、水土流失治理面積(x19)、第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP 比重(x9)、農(nóng)民消費(fèi)性支出(x6)、單位能耗下降率(x10)、人均GDP(x5)、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平(x3)、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)個數(shù)(x7)、工業(yè)污染治理完成投資(x15),這9 個因子的障礙度合計值大于52%(見表6),因此把這9 個因子作為主要障礙因子。

表6 資源環(huán)境承載力主要障礙因子的障礙度 %

上述9 個主要障礙因子分屬社會經(jīng)濟(jì)、資源、環(huán)境3 個子系統(tǒng),其中社會經(jīng)濟(jì)子系統(tǒng)5 個、資源子系統(tǒng)1個、環(huán)境子系統(tǒng)3 個;排序前3 位的主要障礙因子障礙度均在6%以上,其中排序前2 位的生活垃圾清運(yùn)量和水土流失治理面積屬環(huán)境子系統(tǒng)、排序第3 位的第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP 比重屬社會經(jīng)濟(jì)子系統(tǒng)。 由此表明,提升黃河流域資源環(huán)境承載力的關(guān)鍵是改善環(huán)境子系統(tǒng)和社會經(jīng)濟(jì)子系統(tǒng)中主要障礙因子(提升指標(biāo)值),努力提高環(huán)境承載力和社會經(jīng)濟(jì)承載力進(jìn)而提升資源環(huán)境承載力。 具體來說,排在首位的生活垃圾清運(yùn)量反映的是生活垃圾處理效果,城鄉(xiāng)生活垃圾全面有效處理的難度非常大,因此其是資源環(huán)境承載力的最主要障礙因子;排在第2 位的水土流失治理面積反映生態(tài)環(huán)境保護(hù)狀況,雖然2008—2019 年水土流失治理面積逐年增加,但黃河流域水土流失面積大、強(qiáng)度高的問題依然嚴(yán)重[22],因此其仍然是黃河流域資源環(huán)境承載力提升的主要障礙因子;排在第3 位的第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP 比重主要衡量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)狀況,黃河流域以能源化工為主的產(chǎn)業(yè)體系加重了資源環(huán)境的負(fù)擔(dān)[23],因此也是黃河流域資源環(huán)境承載力提升的主要障礙因子。屬社會經(jīng)濟(jì)子系統(tǒng)的農(nóng)民消費(fèi)性支出、人均GDP、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)個數(shù)等反映了經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和社會發(fā)展水平,相較而言,黃河流域存在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、西部省份交通不便等問題,支撐生態(tài)保護(hù)、環(huán)境治理的能力有限,是資源環(huán)境承載力提升的短板;單位能耗下降率為資源子系統(tǒng)的主要障礙因子,原因是黃河流域高能耗的生產(chǎn)模式為資源環(huán)境帶來壓力;工業(yè)污染治理完成投資屬環(huán)境子系統(tǒng)的另一主要障礙因子,2008—2019 年黃河流域工業(yè)污染治理完成投資額累計達(dá)3 178.899 億元,雖然取得了一定的成效,但環(huán)境治理是一項長期的任務(wù),仍然需要繼續(xù)加強(qiáng)治理,否則環(huán)境污染將制約資源環(huán)境承載力的提升。因此,應(yīng)改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式,最大限度降低單位能耗、真正做到節(jié)能環(huán)保,發(fā)展低能耗、高效率的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),并大力發(fā)展服務(wù)業(yè)等,進(jìn)一步提升資源環(huán)境承載力,促進(jìn)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展。

3 結(jié) 論

(1)2008—2019 年黃河流域資源環(huán)境承載力呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢,從低級水平穩(wěn)步上升到良好水平;社會經(jīng)濟(jì)承載力和環(huán)境承載力也呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢,而資源子系統(tǒng)起點(diǎn)較高但波動較大,原因是資源子系統(tǒng)中人均水資源量等指標(biāo)波動較大。

(2)從空間差異來看,黃河流域各省(區(qū))資源環(huán)境承載力存在顯著差異,其中山東資源環(huán)境承載力相對較高(接近良好水平)、甘肅資源環(huán)境承載力相對較低(處于低級水平),其他省份處于中級水平。

(3)影響黃河流域資源環(huán)境承載力提升的主要障礙因子有生活垃圾清運(yùn)量、水土流失治理面積、第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP 比重、農(nóng)民消費(fèi)性支出、單位能耗下降率、人均GDP、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)個數(shù)、工業(yè)污染治理完成投資等9 個。