項針結合八竅開通針刺法輔治中風后假性球麻痹吞咽障礙臨床觀察

劉應龍,王姍姍,龔廣峰

(河南省周口市中醫院康復中心,河南 周口 466000)

假性球麻痹為中風后常見并發癥。因咀嚼肌痙攣性麻痹,假性球麻痹患者牙齒閉合及吞咽動作異常,導致吞咽障礙的發生。目前常應用項針治療因假性球麻痹所引起的吞咽障礙,可改善吞咽反射,但康復周期較長[1]。研究表明[2],通調針刺法可調節假性球麻痹患者的血流動力學水平,改善其營養不良。本研究用項針結合八竅開通針刺法輔治中風后假性球麻痹吞咽障礙效果較好,現報道如下。

1 臨床資料

共105例,均為我院2018年9月至2020年12月治療患者,分為項針組和針刺組。項針組52例,男28例,女24例;年齡35~67歲,平均(50.57±9.23)歲;病程31~86d,平均(58.26±11.14)d;腦梗死31例,腦出血21例。針刺組53例,男32例,女21例;年齡32~61歲,平均(48.16±9.11)歲;病程30~82d,平均(56.74±11.31)d;腦梗死30例,腦出血23例。兩組基線資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

符合《中國急性腦卒中臨床研究規范共識2018》[3]中腦卒中西醫診斷標準和《中醫內科學(第10版)》[4]相關辨證標準,伴有假性球麻痹吞咽障礙。排除重癥感染、嚴重懼針、認知功能障礙等。研究經院醫學倫理委員會審核批準。

2 治療方法

兩組均予基礎治療和吞咽康復訓練。①基礎治療:行調節血壓、抗血小板聚集、改善腦循環等;②吞咽康復訓練:在康復師指導下行縮唇、吹氣、聲帶閉合、舌肌訓練等康復訓練。另用項針治療。患者取坐位,頭部略向前傾斜,取風府、雙側風池及其左右1cm區域進行常規消毒,一次性無菌針灸針分別于各穴區域沿喉結方向刺入,針刺深度為20mm左右,小幅度捻轉方式作用于雙側風池及其左右1cm區域,直至咽喉部獲得針感,待得氣后留針0.5h,1日2次,1周5天。

針刺組加用八竅開通針刺法治療。患者取坐位,取睛明、承泣、上迎香、迎香、上廉泉、廉泉、聽宮、聽會、風池、天柱,常規消毒,一次性無菌針灸針行針刺治療,具體為:直刺睛明、承泣穴,針刺深度18mm左右,以患者自覺針刺區域有微微酸脹為宜;直刺聽宮、聽會穴,針刺深度27mm左右,以有局部脹感并向耳內區域放射為宜;內上方斜刺迎香穴,外下方斜刺上迎香穴,針刺深度均為18mm左右,待針刺后,小幅度快速捻轉,持續6s左右,直至患者有鼻部酸痛,眼眶含淚為宜;向喉結區域針刺風池、天柱穴,針刺深度35mm左右;向舌根區域斜刺上廉泉、廉泉穴,針刺深度為36mm左右。穴位除廉泉、上廉泉外,均取雙側,留針0.5h。1日1次,1周5天。

兩組均治療2個月。

3 觀察指標

吞咽功能:反復唾液吞咽測試(RSST)評估吞咽功能,統計30s經觸診確認的吞咽次數;藤島一郎吞咽障礙評價標準評估吞咽障礙,分數0~10分,分數越低表示吞咽障礙越嚴重。

肌電圖參數:NTS-2000型肌電圖誘發電位儀測定BAEP,記錄Ⅲ、Ⅳ波潛伏期(PL)及Ⅲ-Ⅳ、Ⅰ-Ⅴ峰間潛伏期(IPL)水平。

血管內皮功能:用酶聯免疫吸附法測定血漿內皮素-1(ET-1)和一氧化氮(NO)水平。

用SPSS26.0統計學軟件分析,計量資料以(±s)表示、用t檢驗,計數資料以(%)表示、用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

4 治療結果

兩組吞咽功能比較見表1。

表1 兩組吞咽功能比較 (±s)

表1 兩組吞咽功能比較 (±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05。

組別 例 RSST(次) 藤島一郎吞咽障礙評分(分)治療前 治療2月末 治療前 治療2月末項針組 52 2.36±0.82 4.05±1.16*4.81±0.79 6.75±1.14*針刺組 53 2.42±0.71 4.62±1.37*4.73±0.85 8.26±1.32*t 0.4011 2.2987 0.4993 6.2683 P 0.6892 0.0235 0.6186 0.0000

兩組肌電圖參數比較見表2。

表2 兩組肌電圖參數比較 (ms,±s)

表2 兩組肌電圖參數比較 (ms,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05。

PL組別 例IPL III IV III-IV I-V治療前 治療2月末 治療前 治療2月末 治療前 治療2月末 治療前 治療2月末項針組 52 3.89±0.14 3.78±0.12* 5.95±0.16 5.81±0.12* 2.22±0.11 2.11±0.07* 4.34±0.12 4.23±0.11*針刺組 53 3.87±0.17 3.71±0.09* 5.93±0.19 5.63±0.08* 2.24±0.08 1.92±0.05* 4.31±0.16 4.12±0.07*t 0.6574 3.3858 0.5829 9.0597 1.0670 16.0281 1.0853 6.1252 P 0.5124 0.0010 0.5612 0.0000 0.2885 0.0000 0.2803 0.0000

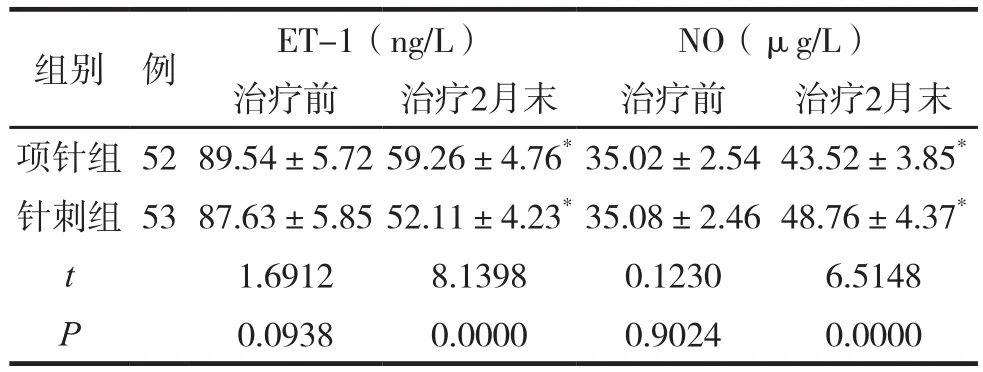

兩組血管內皮功能比較見表3。

表3 兩組血管內皮功能比較 (±s)

表3 兩組血管內皮功能比較 (±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05。

組別 例 ET-1(ng/L) NO(μg/L)治療前 治療2月末 治療前 治療2月末項針組 52 89.54±5.72 59.26±4.76*35.02±2.54 43.52±3.85*針刺組 53 87.63±5.85 52.11±4.23*35.08±2.46 48.76±4.37*t 1.6912 8.1398 0.1230 6.5148 P 0.0938 0.0000 0.9024 0.0000

5 討 論

項針治療通過針刺風府、風池穴,修復腦干傳導和反射通路,但由于針刺穴位較為有限,致使吞咽反射的調節效果不理想。八竅開通針刺法治療,廉泉穴歸屬于任脈,為任脈與陰維脈的交會穴,上廉泉為經外奇穴,通過向舌根區域斜刺二穴一方面可刺激附近的舌下神經分支,促使對腦皮質的信息輸入增加,利于吞咽發射的啟動。另一方面可促進該區域的血液循環,增強二腹肌及下頜舌骨肌的肌群力量,增加口膈與下頜舌骨肌的協調性,便于更順利地完成吞咽動作;風池穴歸屬于足少陽膽經,天柱穴歸屬于足太陽膀胱經,向喉結區域針刺二穴可促使針刺產生的興奮傳至延髓,提高吞咽中樞對吞咽反射的控制能力,便于吞咽反射通路的恢復,改善吞咽功能[5]。

針刺風府、風池穴及左右1cm部位,可通過刺激腦干延髓,增加該區域的血氧供應。聯合八竅開通針刺法治療,其中,睛明穴為手足太陽、足陽明、陰蹺、陽蹺五脈交會穴,其深部區域含有許多血管以及神經組織,與腦干神經核以及血管具有密切聯系,通過直刺該穴,可增加腦干的血氧供應,改善腦細胞缺血缺氧狀態,調節腦干延髓的血液循環,利于腦干傳導及反射功能的恢復;直刺聽宮、聽會二穴可提高聽神經的興奮性,調節聽覺神經系統,改善腦組織血流狀態,減輕腦干聽覺傳導通路的缺血狀態,對延遲的各波PL以及IPL進行調控[6]。

項針結合八竅開通針刺法可改善中風后假性球麻痹吞咽障礙患者的血管內皮功能。針刺風府穴可調節機體血壓,改善血管舒縮功能[7]。與八竅開通針刺法聯用,承泣穴歸屬于足陽明胃經,為任脈、足陽明胃經、陰蹺脈交會穴,其周圍有許多動靜脈及神經分支分布,通過針刺可提高機體的血液循環,利于血管擴張,調節血管舒縮功能;針刺風池穴可發揮行氣活血、醒腦開竅的作用,改善腦部血液供應,促進血管舒張;迎香穴歸屬于手陽明大腸經,上迎香穴為經外奇穴,針刺二穴可減少神經紊亂,調節交感神經的興奮性,舒張血管,調節血管內皮功能[8]。

項針結合八竅開通針刺法輔治中風后假性球麻痹吞咽障礙可提高療效。