探索用好進社區的“第三方”

周潔

2022 年初,南外灘“最美黨群服務站”——金融品巷·“零距離”黨群服務站開展“送你一朵小紅花,給你和愛的TA”活動,在創益咖啡門口,就可以領取到一朵玫瑰花,旨在營造幸福社區氛圍,提升街區活力。

工作日的下午,位于黃浦區南外灘的金融品巷“零距離”黨群服務站傳來一縷咖啡香。走進很有設計感的室內,第一眼就能看到咖啡吧臺,讓人以為這里是上海萬千風情的咖啡店之一,服務對象是白領人士。

王妮在這里招呼著。但她不是普通的咖啡師,而是黨群服務站站長。跟著她進入小小服務站內的其他區域,原來大有乾坤——站點內共設7個空間,包括24小時自助區、活動區:紅色家園、創益咖啡、騎行加油站等,是一個集黨群服務、休閑活動和公益服務多種功能為一體的公共空間。不過記者之前的猜想也沒有全錯,這個服務站最主要的服務對象就是周邊的年輕白領。服務站對面是東方證券,右前方是上海供銷大廈,附近還有太平洋保險、交通銀行大廈、久事大廈等寫字樓。“我們在設計的時候,就加入了許多潮流的元素,讓白領們消除‘黨群服務站’只是黨員活動的地方這樣的誤解,愿意走進這里放松、休閑,參加我們的活動。”記者發現,站內有不少吉祥物的元素,一只胖胖的白鳥形象在咖啡杯、手工作品、外墻涂鴉上不斷出現,“這是小東門街道的卡通形象——東門鷗,我們將其開發到各種文創產品中,既讓服務站看上去充滿活力,也能夠拉近和服務對象的距離。”

據了解,在疫情前,服務站內還經常策劃午間主題活動,比如學習樂器、手工制作、劇本殺等等,名額緊俏,有白領表示“搶名額比直播間搶貨還難”。

除了白領群體,黨群服務站在不斷擴大服務范圍和服務領域,因為站點周圍常有騎行團隊路過,服務站內設置了騎行加油站,提供打氣筒和維修工具等服務,開張以來已經服務近千名騎行愛好者,并且隨著口耳相傳,騎行加油站已經在騎行團隊中小有口碑。

不過,很多人并不清楚,這個好玩、有趣、溫馨的公共空間運營團隊,是一家第三方機構——上海青創社會服務中心,而在我們日常的社區生活中,其實有不少第三方機構承載著居民日常的各種需求。

廣義上說,在中國城市住宅小區中,除了業主和物業管理服務的提供者這兩個主要行動者外,其他涉及具體的業主事務與物業管理服務的機構、組織、團隊或者個人等都可以稱之為第三方。

中山大學社會學學者胡業維在《第三方機構在中國社區治理中的實踐與發展》中介紹,通過社會自身的探索和政府的推動,目前第三方主要形成了兩個方向:一個是以第三部門(政府和市場之外)為主體的第三方,其主要特征是非營利性,并已在政府部門登記注冊的社會組織;另一個是通過市場化運作的第三方機構。

2022年1月11日,上海青創社會服務中心在外灘金融品巷開展了一場“健康益小時·AED 培訓課程”午間一小時活動。

社區治理為什么需要第三方?

因為有需求。

社區作為最基層的群眾組織,社區工作的好壞直接影響著人民群眾對于地方黨和政府的評價。但社區工作人員有限,且負責事項較多,在執行某些需要專業技術支撐的政策時,容易陷入被動局面,即便接受培訓,也可能發生錯誤,影響政策的執行效果。

因此,社區帶頭,負責總體事項把控,引進第三方團隊提供技術分析等服務,成了當下社區治理的普遍模式。

近年來,上海垃圾分類工作取得顯著成效,這背后,就離不開第三方的專業能力。在《上海市生活垃圾管理條例》尚未正式頒布前,資深社區工作者聞勝楠所在的第三方機構就已經入駐上海某小區進行垃圾分類的科普宣教和執行。

該小區是一棟老式大樓,一共18層,每一層住著10戶居民。為了讓居民理解生活垃圾的分類重要性和必要性,聞勝楠和同事們挨家挨戶進行了意愿調研,當進行到撤桶與否時,卻遭到部分小區居民的不滿和抵制。

原先,每一層固定位置都有垃圾桶,居民無需下樓就可以處理掉垃圾,但垃圾分類后,居民需要定點去小區固定位置的垃圾箱房丟垃圾,“有一天在撤桶的宣傳活動現場,被不理解的居民職責、痛罵,她覺得垃圾分類是在為難老人家,而且樓道撤桶讓她覺得扔垃圾變得麻煩了”。聞勝楠回憶,當時部分不理解撤桶行為的居民,不予配合工作,直接把垃圾扔到樓道里,于是,除了對不配合的居民進行勸說外,每天在樓道收垃圾并且分類,也成了她們工作的一部分。

2019年7月1日,《上海市生活垃圾管理條例》正式生效,關于垃圾分類的宣傳逐漸多了起來,與此同時,小區居民切實感受到了垃圾分類、統一投放的好處,“樓道里的蟑螂、蒼蠅減少了,樓道變得干凈衛生了,于是原先不理解的居民也轉變了態度”。聞勝楠告訴記者,當時不理解的阿姨、不配合的居民,最后成了垃圾分類的志愿者,開始在小區垃圾箱房旁邊指導居民進行垃圾分類,“她從心里認可了這個行動的效果,當我們撤出小區后,她依然是居民區的骨干力量”。

居民從不理解不配合再到支持社區工作,甚至愿意加入志愿者行列,這些變化的背后,離不開社會工作者對于居民的心理調節以及專業的工作方法,這也是“第三方”在社區治理中發揮積極作用的一個典型案例。

中國的社區治理實踐尚處于一個發展階段,第三方的服務內容上既有許多重疊之處,同時涵蓋的具體功能也仍然在不斷探索開發之中。

資深社區工作者閆加偉將“第三方”分為了幾個檔次:第一檔是空間的開放式運營,就像物業公司一樣,有人開門、關門就可以了,這是最基本的運營;

第二檔是活動項目的運營,按照數量做到就可以了;

第三檔上升到治理型運營,即把社區空間的能量激發出來,挖掘居民達人,讓居民從被動變成主動。這是“第三方”的最佳模式,同時也最難達到。

“做一件專業的事是相對容易的,比如運營一個公益茶室,一個社區書屋,一個親子活動室,相對是比較容易的,對象人群固定,服務方式可以升級換代,提供更專業的服務,活動創新就可以了。但是社區治理是極其復雜的,多樣性的,無一工作不需要多方協作,多方協商,形成共識,各種事情你都會遇到,一項事情不好,都會影響整個社區治理的成效。”閆加偉說道。

目前,上海已經有不少社區在嘗試通過“第三方”開展治理型運營。

中國的社區治理實踐尚處于一個發展階段,第三方的服務內容上既有許多重疊之處,同時涵蓋的具體功能也仍然在不斷探索開發之中。

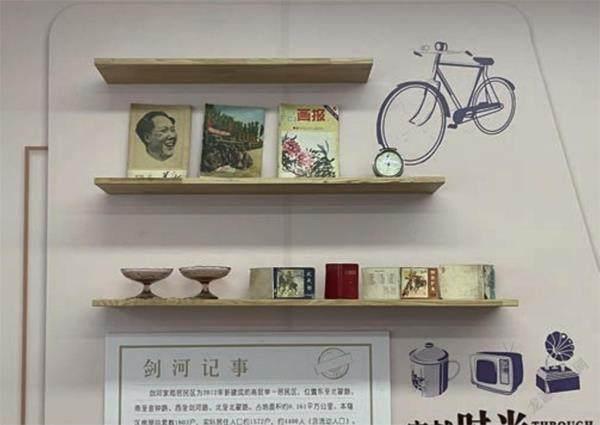

2021年9月,北新涇街道劍河家苑小區居民發現,小區活動室不知不覺成了“劍河客堂間”,客堂間里,擺放展示了不少居民區的歷史老物件,喚起了小區居民的回憶,也讓客堂間成為社區居民家門口的網紅打卡點。

上海青創公益的賀加安是“劍河客堂間”項目的策劃人,據他介紹,這是北新涇街道的微更新項目之一,去年劍河家苑居民區黨支部聯合“劍樂”自治團隊及第三方青創公益共同打造,“其實最早也是居民提出了需求,認為活動室太空了,希望做一點空間改造”。

于是,在對小區居民進行前期調研,匯總了居民對活動室改造的基本需求后,賀加安了解到劍河家苑居民區是新涇鎮農民動遷安置小區,小區居民多由原山家宅、努力村、郁家宅、張家宅及中新涇農民拆遷安置人員組成,是相處了幾十年甚至幾代人的“老朋友”。平常大家常常聚在小區活動室一起回憶過去,但居民總覺得少了點什么。“基于社區的微更新項目很重要的一點就是居民的參與,如果居民的參與率不高,甚至因為微更新項目引發矛盾,就得不償失且失去了原本的意義。”

聞勝楠和團隊充分了解居民的需求的同時,也十分注意挖掘參與意愿較高的居民,不少展覽的老物件和老照片,都是通過居民自己的尋訪找到貢獻的。

9月初,“劍河客堂間”正式對外開放,“客堂間”在滬語中意為客廳、堂屋,“客堂間”左側墻面的《劍河記事》介紹了居民區的過往和現在,置物架上陳列著居民舊時使用過的生活用品;右側墻面沿著時間主線分別從人文活動、建筑面貌、居民舊照三個方面對劍河家苑與北新涇地區的風貌作了圖文展示,一經推出,在居民中引發了熱烈反響,不少居民自發前來觀摩文化墻,“客堂間”的出現也讓劍河家苑的孩子們了解了社會面貌的變遷,祖輩過去的不易,憶苦方能思甜。

因為第一期“劍河客堂間”的成功舉辦,居委干部表示將“一季度到半年進行一次展品輪換”,讓每一個居民的記憶閃光點都能得到展示,不過因為上海的這輪疫情,目前第二期“劍河客堂間”尚未開啟。“只有讓居民們愿意參與,愿意成為社區的主人,這樣的微更新活動才有意義,否則當活動結束,留下的只是一堆破銅爛鐵。”聞勝楠說。

虹口區宇泰景苑小區居民,自覺進行垃圾分類投放。攝影/ 劉歆

2021年9月,北新涇街道的微更新項目“劍河客堂間”不僅為小區居民打造了一處專屬的“共享會客廳”,也激發了居民參與社區共建的熱情。

這樣的項目還有很多,社區內正在發生的每一個細微改變,比如空間功能的改變、電梯加裝等,背后往往離不開第三方機構的身影。在聞勝楠看來,“第三方”就是這樣一個用專業知識鏈接居民和社區的機構,她手頭正在策劃開展的“文明養寵”行動也是基于此。“現在許多社區里有流浪貓、狗等,小區里有好心人愿意投喂,但也有人怕狗、貓這些小動物,導致社區內部出現一些矛盾,因此我們想通過資源的鏈接,和小區附近的寵物醫院等機構合作,讓他們為流浪動物進行絕育手術;另一方面也通過合作使得小區內的養寵居民了解這些機構,讓他們獲得一些養寵的知識,當然目前這個項目還是在策劃中,并沒有成形。”

正如社區基層治理機構不是萬能的,“第三方”也不是。事實上,有些時候,基層干部對于“第三方”的工作并不十分滿意。

原因很多。

對此,閆加偉在文章中曾做出分析,目前基層社區治理之中的“第三方”,主要有四個來源,第一個是某些政府領導的“相關方”;第二個是公務員、事業單位退休后,在其最熟悉的領域、熟悉的地方去做“第三方”;第三個是社區企業轉制,以前是社區街道的企業,現在轉型為一個服務社,解決諸如共享單車擺得亂等問題;第四個是原先就有的,如老年協會,成為“第三方”后承接社區項目。

在他看來,這些“第三方”雖然構成了當前社區治理主體,但實際上口碑不佳,因為他們往往缺乏創新性、專業性。

即便是專業性強的“第三方”組織引進到社區,也會存在如成本高、能力不足、達不到預期、不可持續等的問題,這也是很多基層領導對“第三方”不滿意的原因。

另外,如果沒有形成一個好的溝通機制,那么政府與“第三方”的關系也無法形成很好的良性互動,雙方缺少互信,即便是專業團隊也無法施展才能。

溝通也是上海青創社會服務中心黨支部書記陸佳穎在采訪中提到的特別重要的一個環節,青創公益是上海一家從事城市更新、新媒體宣傳、社會創新治理、公益活動策劃執行等服務的樞紐型社會組織,一直致力于成為政府和社會的橋梁紐帶。“在社區治理的過程中,其實最有技術含量的是溝通,比如一個空間改造項目,政府需要與設計師、裝修團隊、后續運營團隊等多方溝通,能否找對彼此合作的基礎,真正搞清楚并且呈現出政府想要的東西,都依賴于良好的溝通。”陸佳穎告訴記者,正是因為在不斷的合作中,他們看到了其中可以被優化的部分,因此在業務上進行了拓展,能夠一站式地提供政府需要的服務,“早幾年我們就開始在這些方面布局,引進的人才也已經逐漸成長,現在內部溝通已經非常順暢,而對于政府需求的把握,我們也比較有信心”。

無論如何,社區治理、社區發展、社區營造是一個長周期的事,引進第三方機構的目的也是更好地服務群眾,隨著社區與第三方機構的分工日趨合理,工作方式方法更為科學,相信社區工作水平還將提升一個臺階。