革命傳統教育的項目化設計與實施

——以“火線橋”為例

■ 劉玉瑞 朱祥慧 劉 敏

圍繞“火線橋”,我們引領學生分組學習,層層深入探究,從歷史到現實,在尋橋、聽橋、訪橋、架橋、悟橋、講橋、贊橋等多維度的追根溯源中,深刻感受和精準把握“沂蒙精神”的內涵和特質,在學習使用“歷史的教科書”的過程中接受革命傳統教育。

革命傳統教育是德育的重要組成部分。對中小學生進行革命傳統教育是貫徹黨的教育方針、落實立德樹人根本任務的需要。山東省臨沂市沂南縣孫祖鎮中心小學位于孟良崮山麓,是一所紅色教育示范校,學校多年來開展革命傳統教育,特別在革命傳統主題教育項目化學習方面積累了豐富經驗,探索通過項目化學習模型,全面打通學科間壁壘,實現學科融合育人,為學生全面發展奠定了基礎。在此,以“火線橋”項目化學習為例加以闡述。

一、項目確立:多維考量,明確驅動問題

我們主要從歷史價值、課程標準和現實運用三個方面考量,選取孟良崮戰役中“火線橋”的事例作為學習項目,通過提出“‘火線橋’是怎樣建成的?”這一驅動性問題,構思在實踐中綜合運用語文、數學、信息技術、美術、道德與法治等學科知識,實現課上、課下、校內、校外四個維度的融合實踐。

(一)歷史價值

“火線橋”是特定歷史時期、特定戰爭環境下的智慧結晶,是沂蒙人民與革命軍隊生死與共的有力見證,是沂蒙紅嫂群體無私奉獻精神以及智慧與勇敢品質的具體表現,更是“沂蒙精神”在革命戰爭中的一次生動實踐。圍繞“火線橋”,我們引領學生分組學習,層層深入探究,從歷史到現實,在尋橋、聽橋、訪橋、架橋、悟橋、講橋、贊橋等多維度的追根溯源中,深刻感受和精準把握“沂蒙精神”的內涵和特質,在學習使用“歷史的教科書”的過程中接受革命傳統教育。

(二)課程標準

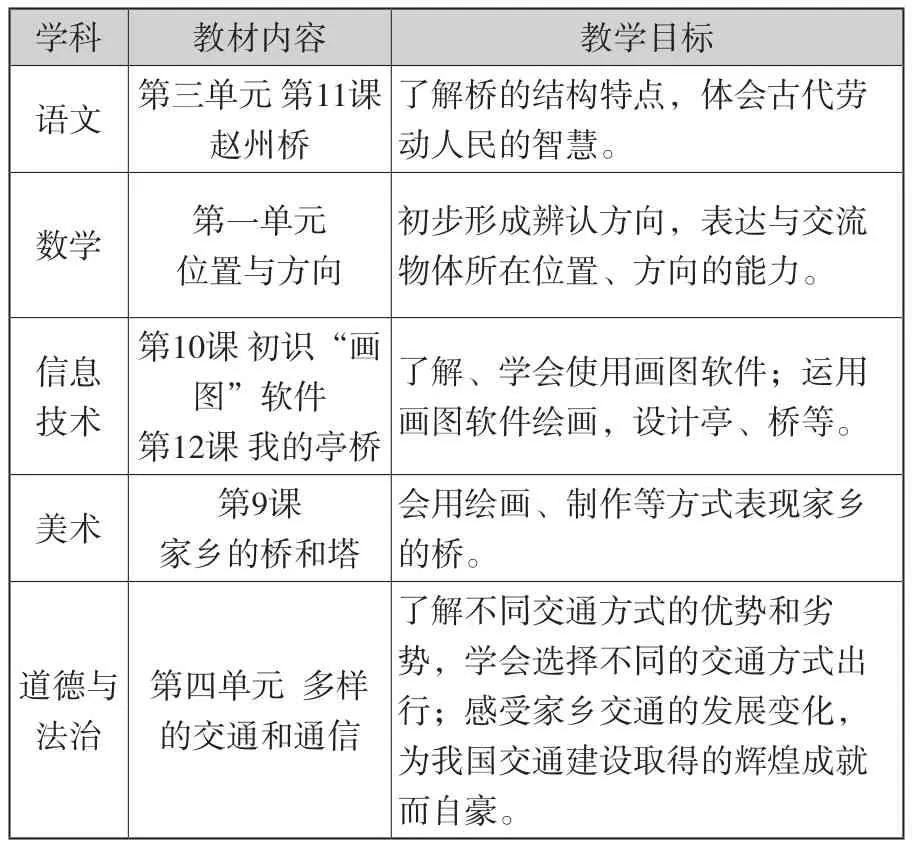

項目化學習的最大優勢就是通過學科融合實現全學科育人。在項目中,我們召集全體三年級任課教師,一方面研討涉及“橋”的相關主題和內容,從學科出發準確把握課程標準要求;另一方面,圍繞相關話題,建立學科知識邏輯與生活邏輯。經過研討,我們梳理出三年級下學期的教材中與“橋”相關聯的內容及教學目標。(見表1)

(三)現實運用

以“火線橋”的事例開展學習項目,主要基于以下三點的現實思考。第一,項目學習從探究“火線橋”是怎樣建成的到體驗搭建“火線橋”,引領學生跨越歷史的鴻溝,促進學生深刻理解、感受“水乳交融 生死與共”的“沂蒙精神”。第二,圍繞項目學習開展的一系列任務,為學生運用學科知識解決問題提供條件,為培育全面發展的社會主義建設者和接班人提供具體的實例支撐和突破口。第三,以項目化學習為引領,可以不斷擴大“沂蒙精神”的影響力,進一步打響“紅色教育沂南品牌”,促進地方革命傳統教育基地研學實踐活動的發展。

二、項目設計:運用“三感”,細化項目任務

“火線橋”項目選題確定后,圍繞真實問題驅動,經過系統規劃,我們采用“三感”任務設計法,即通過不同層次任務的設計和實施,使革命傳統教育效果實現從“理論感知”到“實踐感受”,再到“精神感悟”的層次躍遷。就本項目而言,在開展任務設計之初,我們帶領學生開展思維風暴,盡可能多的征集到符合學生身心特點的問題,如“這是一座什么材料的橋?”“為什么要搭建‘火線橋’?”“搭‘火線橋’需要克服哪些困難?”“搭橋人和過橋人內心是怎樣想的?”等等,我們將這些問題歸類,融合課程標準要求和關聯內容,依據“三感”任務設計法,設計以下四個任務。

任務1:問橋,即“火線橋”是什么?激發學生的探究熱情,學生通過翻閱資料、上網搜索信息、詢問師長、演算推測等多種途徑,對“火線橋”長度、特點等相關內容進行初步探究,對“橋”形成一定的認知和理性認識。

任務2:訪橋,即“火線橋”在哪里?組織學生參觀沂蒙紅嫂紀念館、實地探尋“火線橋”遺址、走進架“火線橋”的村莊,走訪抗戰老兵、老紅嫂、老干部等,尋訪“火線橋”的歷史遺存,增進學生對“火線橋”的感性認識。

任務3:架橋,即“火線橋”是怎樣建成的?創設真實的場景,通過音視頻手段還原歷史場景,引導學生在角色扮演中體驗搭建“火線橋”的智慧和人們付出的犧牲,為學生植入紅色基因。

任務4:贊橋,即我心中的“火線橋”是怎樣的?學生通過手繪、電腦繪圖、泥塑、雕刻、攝影、演講、寫日記等方式,呈現參加革命傳統教育的收獲和成果。

三、項目實施:加強合作,助力素養提升

參與項目的師生組建項目教師實施工作團隊和學生合作學習小組,并進行組內任務分工。在教師團隊建設上,以班主任為隊長,聯合項目相關學科教師,組建協同教學的教師團隊;在學生團隊建設上,根據學生個性特點和研究興趣,組建異質性合作學習小組。兩支團隊圍繞四個主題任務,制定任務實施的具體計劃,細化任務指標,通過學科學習、合作探究,按周推進,共同攻克項目問題。項目啟動第一周,相關學科的教師進行為期一周的協同教學。例如,語文老師帶領學生了解橋的結構特點,體會古代工匠的智慧;數學老師引導學生學習位置與方向的知識,為表述建筑的方位打下基礎;信息技術老師使學生了解 、學會使用畫圖軟件,運用信息技術手段表現橋梁;美術老師教學生學會用繪畫、制作等方式精美地呈現家鄉的橋;道德與法治老師引導學生了解不同交通方式的優勢和劣勢,學會選擇不同的交通方式出行,感受家鄉的發展,培育家國情懷。

第一周的學習活動以校內知識探究為主,在學習各門課程內容的基礎上,學生通過小組合作,完成有關“火線橋”的信息查詢與整理,以“火線橋小檔案”的形式,圖文并茂地呈現“火線橋”的搭建歷史背景、結構特點、歷史使命等內容,實現多維度認識“火線橋”的目標,完成“任務1:問橋”。

項目實施第二周,教師團隊帶領學生走出教室和學校,依次走進沂蒙紅嫂紀念館、“火線橋”遺址、紅色堡壘村,開展“火線橋”主題革命傳統教育,使學生更切身地“觸摸”歷史,接受革命傳統教育,完成“任務2:訪橋”。

項目實施第三周,學生匯總前兩周項目開展的資料、成果,分組進行“火線橋”劇目創作,進行角色設定、服裝道具、音響設備、對話劇本等的籌備工作,力求還原歷史場景。待學生準備妥當后,教師團隊帶領學生在孟良家園研學旅行營地內進行模擬展演,體驗架“火線橋”,完成“任務3:架橋”。基于安全考慮,架橋過程并未在河水中進行,但陸地上的架橋過程,也讓學生在不同程度上體驗到扛門板架橋的困難。

四、項目評價:“展”“評”互補,指向立德樹人

項目實施第四周,通過回顧梳理整個項目前三周的開展情況,基于學生自身的體驗感悟,組織學生通過多種形式創作作品,完成“任務4:贊橋”。學生進行作品展示的過程,即是對學習成果最好的檢驗。我們組織開展了“火線橋項目化學習作品展示交流主題班會”,學生上臺講解作品創作的初心、方法、表現形式及傳達的含義;交流項目化學習過程中自己的感受和收獲。教師及時給予正向評價。學生的所有作品在學校展廳進行集中展覽,學生在參觀的過程中交流感悟,激勵精神,傳承紅色基因。

同時,整個項目也設計了過程性評價和終結性評價,實現了“師—生—項目”間的“多向”評價。一是學生對于自己、組員、教師、項目的評價。首先,學生對自己在項目化學習過程中的表現情況進行自我評價;其次,學生對于本組組員的表現進行評價;再次,學生對團隊教師進行星級評價;最后,學生對整個項目的設計、實施等情況寫出評價意見。二是組長對本組組員表現情況寫出評價意見,對本組任務完成情況和小組表現情況進行總結評價。三是團隊教師對各小組組長表現,每名組員在學科知識融合學習情況、素養發展情況、各小組整體任務完成情況等維度進行評定,寫出評價意見;對于整個項目各環節在指向革命傳統教育、落實立德樹人目標的達成情況等維度寫出改進意見。四是項目完成后,集體評選“火線橋”項目化學習“最佳學員”“優勝小隊”“優秀班級”等,予以表彰鼓勵。