產(chǎn)品思維下裝配式建筑系統(tǒng)集成技術(shù)應(yīng)用與價值思考

——以澳大利亞輕型結(jié)構(gòu)房屋系列產(chǎn)品為例

羅佳寧 陸偉東 張 宏

曾幾時何,我國建筑工業(yè)化的浪潮在繁盛喧囂的城鄉(xiāng)建設(shè)中被裹挾著前行,一時間各種新理論、新方法、新技術(shù)如雨后春筍般出現(xiàn)在建筑行業(yè),尤其是裝配式建造方式已經(jīng)成為實現(xiàn)工業(yè)化的主要方式和有效途徑,經(jīng)過幾十年的高速發(fā)展,當(dāng)下建筑業(yè)已進(jìn)入“存量時代”的冷靜期,節(jié)能減排、綠色健康、轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量建造等已經(jīng)上升為今天可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵詞,當(dāng)建設(shè)熱潮褪去,一切歸于平穩(wěn),我國裝配式建筑從設(shè)計到建造的過程中仍存在碎片化、修改多、費用高和效率低等現(xiàn)實問題[1],節(jié)奏放緩后才有機會思考:在工業(yè)化生產(chǎn)方式的今天,裝配式建造技術(shù)無疑推動著建筑業(yè)朝著精細(xì)化和精益化的制造業(yè)方向發(fā)展,如何在建筑業(yè)和制造業(yè)之間、裝配式建筑和工業(yè)產(chǎn)品之間找尋平衡點和切入點,以緩解相關(guān)矛盾和解決上述問題?20世紀(jì)初柯布西耶就曾將建筑業(yè)和制造業(yè)放在了同一舞臺下,早先“住宅是居住的機器”的號召言猶在耳,當(dāng)下“像造汽車一樣造房子”的口號又甚囂塵上,而隨著精益生產(chǎn)、裝配式建造和信息化技術(shù)的融合發(fā)展,未來“智能建造”方興未艾,“向制造業(yè)學(xué)習(xí)”又一次出現(xiàn)在建筑行業(yè)的視野中,未來是否有可能在新型建筑工業(yè)化的浪潮下突破建筑和產(chǎn)品的固有壁壘?產(chǎn)品思維和系統(tǒng)集成在裝配式建筑中的影響和作用成為必不可少的一環(huán),因此在建筑學(xué)語境下從制造業(yè)視角分析系統(tǒng)集成的歷史淵源、當(dāng)下應(yīng)用和未來展望的角度重新審視裝配式建筑的現(xiàn)實問題在新型建筑工業(yè)化的今天更具時代意義和實用價值。

1 從制造業(yè)走向建筑業(yè)的系統(tǒng)集成

1.1 制造業(yè)與建筑業(yè)的歷史淵源

自人類誕生以來,制造業(yè)和建筑業(yè)一直伴隨著人類文明的發(fā)展進(jìn)步,在科技不發(fā)達(dá)的手工藝時代兩者區(qū)別并不明顯,房屋的建造過程本質(zhì)就是手工制造產(chǎn)品組合的過程,但隨著社會的工業(yè)化進(jìn)程,制造業(yè)逐漸分離出來,與建筑業(yè)成為并行而獨立的兩個行業(yè),這種進(jìn)程也不可避免地在建筑業(yè)掀起了一場革命。實際上,“向制造業(yè)學(xué)習(xí)”的建筑工業(yè)化思想并不是什么新鮮事物,在現(xiàn)代建筑革命興起之初,柯布西耶在《走向新建筑》一書中就觀點鮮明的指出:“工程師的美學(xué),建筑,這兩個互相聯(lián)系的東西,一個正當(dāng)繁榮昌盛,另一個則正可悲的衰落。”隨后在書中“視而不見的眼睛”一章中,列舉了遠(yuǎn)洋貨輪、飛機、汽車這三個典型工業(yè)產(chǎn)品和現(xiàn)代建筑之間的關(guān)系[2]。18世紀(jì)末工業(yè)革命的爆發(fā)無疑打開了近代工業(yè)技術(shù)革命性變革的篇章,在建筑業(yè)破舊立新的“亂世”年代,復(fù)古主義建筑日漸式微而現(xiàn)代工業(yè)建筑方興未艾,柯布西耶的《走向新建筑》猶如一面旗幟,伴隨著工業(yè)技術(shù)的偉大成就,矗立在現(xiàn)代建筑的最前沿。風(fēng)格、機器和標(biāo)準(zhǔn)是柯布西耶在對比工業(yè)產(chǎn)品和建筑中提到的關(guān)鍵詞。在這種時代背景下,工業(yè)產(chǎn)品給現(xiàn)代建筑設(shè)計注入了新的血液,正如那句“我站在建筑學(xué)的立場上,處在飛機發(fā)明者的精神狀態(tài)之中”,而“住宅是居住的機器”又激進(jìn)的表達(dá)了現(xiàn)代建筑師們對工業(yè)革命后建筑業(yè)革命的迫切夙愿,成就了柯布西耶的“模度”、密斯的“少就是多”、康的“秩序”、賴特的“有機”等現(xiàn)代主義建筑設(shè)計哲學(xué)理念。

也許上述這些工業(yè)產(chǎn)品的“建筑化”之路讓現(xiàn)代主義建筑的先鋒建筑師們找到了靈感,也許柯布西耶的“新建筑五點”和工業(yè)產(chǎn)品一脈相承,這些我們都無從考證。但是不可否認(rèn)的是,建筑業(yè)在隨后100多年的發(fā)展過程中一直與制造業(yè)有著某種內(nèi)在關(guān)系,而工業(yè)產(chǎn)品和建筑之間也一直保持著千絲萬縷的聯(lián)系。從早先現(xiàn)代主義流派到近代高技派,從薩伏伊別墅到柏林議會大廈;從包豪斯校舍到蓬皮杜國家藝術(shù)文化中心,即使是在建筑多元化的今天,建筑師們一直在工業(yè)技術(shù)中尋求靈感。然而制造業(yè)在這期間經(jīng)歷了單件生產(chǎn)、大量生產(chǎn)方式、精益生產(chǎn)、計算機集成制造、批量客戶化生產(chǎn)、敏捷制造等階段之后,工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量取得了質(zhì)的飛躍,但建筑業(yè)的發(fā)展卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于制造業(yè)[3]。建筑師們開始意識到對工業(yè)產(chǎn)品的借鑒不應(yīng)僅僅局限于美學(xué)層面對“機械美”的追求,而是需要在技術(shù)層面上從建造出發(fā),將制造業(yè)先進(jìn)的理念引入建筑業(yè),精益建造理念應(yīng)運而生,工業(yè)產(chǎn)品和建筑的關(guān)系也不再僅僅局限于形式美的互相借鑒,精益建造的研究和實踐更是深入至生產(chǎn)技術(shù)和建造技術(shù)之中,進(jìn)入了一個新的發(fā)展階段。

1.2 工業(yè)產(chǎn)品與建筑的當(dāng)代思辯

近幾十年來隨著建筑業(yè)工業(yè)化的加速推進(jìn),生產(chǎn)和制造早已成為建設(shè)活動中必不可少的一環(huán),制造業(yè)的先進(jìn)理念和質(zhì)量提升得到了建筑業(yè)的廣泛關(guān)注。1990年詹姆斯· 沃麥克(James P.Womack)在《改變世界的機器》中提出了“精益生產(chǎn)(Lean Production)”的概念[4],并將其上升到了理論的高度[5]。隨后精益設(shè)計、精益物流、精益服務(wù)和精益政府等相關(guān)概念在制造業(yè)先后涌現(xiàn)[6]。而彼時建筑業(yè)正面臨著建筑環(huán)境惡劣、效率低下、浪費較為普遍和工程質(zhì)量難以有效保障等問題。因此勞里·科斯凱拉(Lauri Koskela)在1992年提出將精益生產(chǎn)等制造業(yè)的生產(chǎn)原則應(yīng)用到建筑業(yè)的想法[7],并在1993年正式提出“精益建造”的概念。但由于建筑業(yè)多元性、復(fù)雜性和綜合性等特征,應(yīng)用起來仍有很大的局限性[8]。盡管如此,在隨后十幾年內(nèi)有關(guān)制造業(yè)和建筑業(yè)的融合研究卻從未停止過,陸續(xù)有學(xué)者將建筑和工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行對比研究,典型的對比對象就是汽車。斯蒂芬·福克斯(Stephen Fox)(2001)針對制造業(yè)和建筑業(yè)的差異,總結(jié)了融合的不同策略[9];尼克·布馬斯(Nick Blismas)(2005)認(rèn)為建筑的定制性特征使得建筑并不能像工業(yè)產(chǎn)品一樣批量化生產(chǎn)[10];阿利斯泰爾·吉布(Alistair Gibb)(2001)更是觀點鮮明地指出房屋不是汽車,有關(guān)汽車和建筑的“陳腐比較”很難得到證實和驗證[11];艾奇遜·馬修(Aitchison Mathew)(2017)在澳大利亞裝配式建筑的視角下表達(dá)了同樣的觀點[12],相關(guān)領(lǐng)域?qū)W者對“像造汽車一樣造房子”的觀點仍然持懷疑和否定的態(tài)度。

然而,隨著精益建造技術(shù)的不斷發(fā)展,裝配式建造技術(shù)與信息化協(xié)同技術(shù)的日趨成熟,制造業(yè)和建筑業(yè)具有越來越明顯的趨同性,工業(yè)產(chǎn)品和建筑產(chǎn)品的界限也開始變得模糊[13],“向制造業(yè)學(xué)習(xí)”的陳舊命題又被重新提及,“像造汽車一樣造房子”的口號又被再次喊起,這反映出目前建筑向產(chǎn)品學(xué)習(xí)的迫切愿望,同時也反映出從業(yè)者潛意識里對汽車制造和預(yù)制裝配兩者技術(shù)相似之處的認(rèn)同。那么這種制造業(yè)產(chǎn)品化高度集成的美好愿景在當(dāng)今新型建筑工業(yè)化時代是否能夠?qū)崿F(xiàn)?

2 產(chǎn)品化系統(tǒng)集成

關(guān)于這個問題我們已經(jīng)在尋求答案,現(xiàn)如今產(chǎn)品化系統(tǒng)集成技術(shù)已經(jīng)在歐洲、北美、日本和澳大利亞等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的裝配式建筑中得到較為廣泛的應(yīng)用[14]。依托第一作者在研基金項目和在澳大利亞紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)的研究課題①,以木材、鋼材、鋼木混合等結(jié)構(gòu)的私人住宅、中小型公建(辦公樓、學(xué)校、社區(qū)醫(yī)院)為例②,從三個方面分析了澳大利亞輕型結(jié)構(gòu)房屋的產(chǎn)品化系統(tǒng)集成應(yīng)用③。

2.1 系統(tǒng)集成核心策略

系統(tǒng)集成核心策略主要體現(xiàn)在房屋的主體模塊和典型構(gòu)件上。如園木公司(Parkwood)的低層住宅系列產(chǎn)品-科帕卡巴納(Copacabana)海景山地別墅(圖1)和模塊化房屋系統(tǒng)公司(MBS- Modular Building System)的馬斯登公園圣公會學(xué)校(Marsden Park Anglican School)產(chǎn)品(圖2)采用了多個標(biāo)準(zhǔn)化的系統(tǒng)集成主體模塊,便于批量生產(chǎn)、完整運輸和快速裝配。而木材房屋系統(tǒng)公司(Timber Building System)在邁耶木業(yè)悉尼辦公樓產(chǎn)品 (The Meyer Timber Sydney Office)和彭里斯綜合辦公樓(Corporate Office Penrith)小型公建系列產(chǎn)品中則主要應(yīng)用了一體化系統(tǒng)集成墻板構(gòu)件產(chǎn)品來同時滿足房屋的結(jié)構(gòu)、圍護(hù)、性能和裝飾等要求。

圖1 科帕卡巴納(Copacabana)海景山地別墅產(chǎn)品

圖2 馬斯登公園圣公會學(xué)校(Marsden Park Anglican School)產(chǎn)品

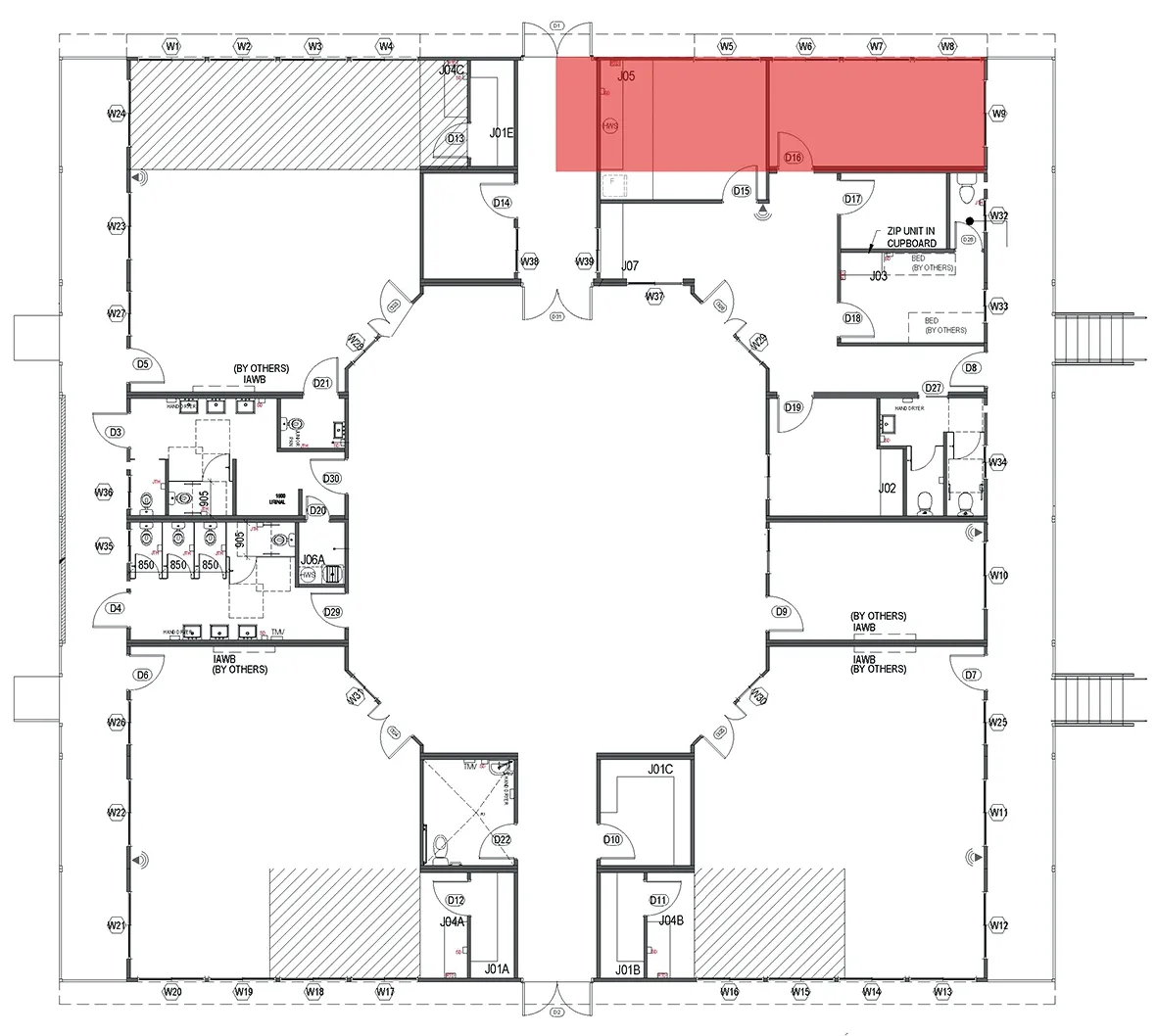

科帕卡巴納海景山地別墅產(chǎn)品(圖1)共三層,為5室2廳3衛(wèi),總建筑面積約320m2。整個房屋應(yīng)用了模塊化裝配式建造技術(shù),由10個鋼木混合結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)集成主體模塊組成,每個主體模塊都采用了3M模數(shù)進(jìn)行尺寸協(xié)調(diào),尺寸控制在長8~12m,寬4~4.5m,高3.2m的范圍內(nèi),在工廠生產(chǎn)階段就將房屋的結(jié)構(gòu)、外圍護(hù)、設(shè)備與管線、內(nèi)裝修四個部分系統(tǒng)集成在主體模塊中。如集成度最高的三層閣樓將臥室、衣帽間和衛(wèi)生間三個功能的相關(guān)構(gòu)件和設(shè)備集成進(jìn)尺寸為8.4m(長)×4.5m(寬)×3.2m(高)的系統(tǒng)集成主體模塊中,在后續(xù)運輸和裝配的建造過程中只需要一臺汽車起重機即可進(jìn)行快速現(xiàn)場裝配(圖3)。馬斯登公園圣公會學(xué)校產(chǎn)品(圖2)為單層鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑,總建筑面積約560m2,同樣應(yīng)用了模塊化裝配式建造技術(shù),但采用了16個尺寸為13.2m(長)×3.0m(寬)×2.7m(高)的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)集成主體模塊組成整個房屋(圖4),在工廠生產(chǎn)試組裝(圖5)完成后,再分模塊運送到現(xiàn)場即可快速裝配。

圖3 科帕卡巴納(Copacabana)海景山地別墅產(chǎn)品的三層閣樓系統(tǒng)集成主體模塊

圖4 馬斯登公園圣公會學(xué)校平面圖

圖5 馬斯登公園圣公會學(xué)校的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)集成主體模塊

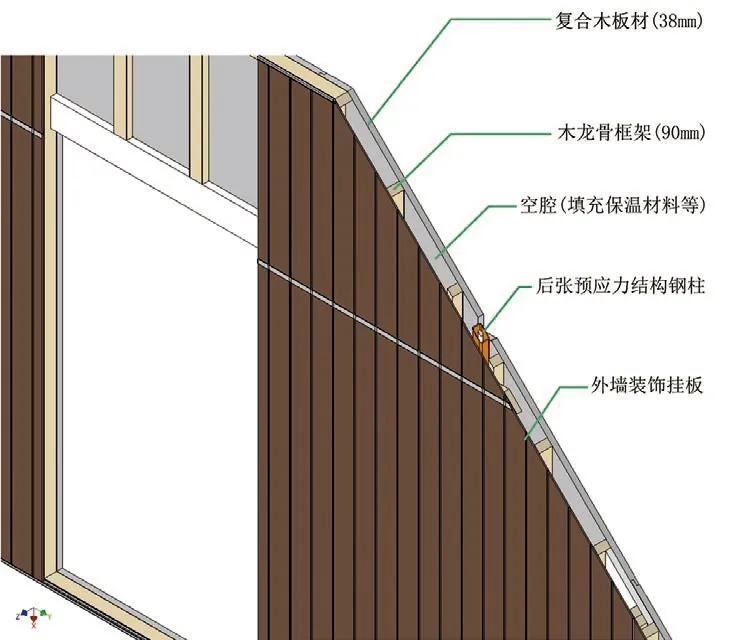

邁耶木業(yè)悉尼辦公樓產(chǎn)品(圖6)則采用了一體化系統(tǒng)集成墻板,預(yù)制墻板構(gòu)件采用了斷面為90mm×35mm的木龍骨框架和斷面為65mm×65mm的后張預(yù)應(yīng)力鋼柱組合形成預(yù)制墻板構(gòu)件的結(jié)構(gòu)體系,外墻裝飾掛板、防火隔層和密封膠條組合形成預(yù)制墻板構(gòu)件的外圍護(hù)體系,38mm厚的復(fù)合木板材形成構(gòu)件的內(nèi)圍護(hù)體系,而內(nèi)、外圍護(hù)體之間形成的空腔則填充相應(yīng)的保溫隔熱和隔聲材料,滿足建筑的性能要求(圖7)。同時墻板采用了標(biāo)準(zhǔn)化連接方式和裝配工藝,在現(xiàn)場裝配時只需用相應(yīng)的工具緊固預(yù)制墻板構(gòu)件頂部的M24螺紋套筒,就可以方便高效地完成預(yù)制構(gòu)件的現(xiàn)場裝配(圖8)。這種一體化系統(tǒng)集成的預(yù)制墻板構(gòu)件產(chǎn)品經(jīng)過調(diào)整或優(yōu)化,又應(yīng)用到邁耶木業(yè)的下一個彭里斯辦公樓產(chǎn)品中(圖9)。

圖6 邁耶木業(yè)悉尼辦公樓產(chǎn)品(The Meyer Timber Sydney Office)

圖7 一體化系統(tǒng)集成墻板的構(gòu)造示意

圖8 一體化系統(tǒng)集成墻板的高效裝配

圖9 彭里斯辦公樓產(chǎn)品(Corporate Office Penrith)

2.2 批量生產(chǎn)建造目標(biāo)

在建造階段,標(biāo)準(zhǔn)化的系統(tǒng)集成模塊和一體化系統(tǒng)集成構(gòu)件能夠大大提高房屋在工地現(xiàn)場的建造效率,從而使得房屋產(chǎn)品的批量建造成為可能。園木公司的工程師約翰·麥克杜格(John Mcdougall)在訪談中提到:“標(biāo)準(zhǔn)化的系統(tǒng)集成模塊裝配使得建筑師在繪制圖紙時只需了解公司所能生產(chǎn)的基本構(gòu)件尺寸信息,并出具基本裝配圖紙,并不需要進(jìn)行專門的細(xì)節(jié)大樣或施工圖設(shè)計,因為在后續(xù)的環(huán)節(jié)中默認(rèn)都是采用公司自行研發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化的裝配和連接方法”。木材房屋系統(tǒng)公司的工程師喬治·康斯坦茨(George Konstandakos)和模塊化房屋系統(tǒng)建筑公司的工程師約翰·卓別林(Josh Chaplin)在訪談中都提到:“在公司的項目中,他們幾乎感覺不到方案圖紙和實際生產(chǎn)與建造的脫節(jié),建筑師只需挑選一體化構(gòu)件產(chǎn)品進(jìn)行組合設(shè)計,并不需要花精力解決項目在現(xiàn)場工地施工中所遇到的問題,公司有完善的標(biāo)準(zhǔn)化建造工序。”

如木材房屋系統(tǒng)公司的邁耶木業(yè)悉尼辦公樓項目的預(yù)制墻板構(gòu)件在深入設(shè)計和研發(fā)階段還考慮了吊點位置的設(shè)計,在均勻排布的后張預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)鋼柱頂端上設(shè)置了4個吊點(圖10),同時配套相應(yīng)規(guī)格的吊車、叉車、平臺車等施工機械(圖11)。 項目主體部分完工僅花了20個小時,約2天半的工作時間,整個項目約80%的工作量在工廠完成,使項目的整個工期縮短了30%以上,具有高度工業(yè)化的特征。

圖10 一體化系統(tǒng)集成墻板的吊點設(shè)置

圖11 一體化系統(tǒng)集成墻板的現(xiàn)場吊裝

2.3 產(chǎn)品系列設(shè)計目標(biāo)

園木公司和模塊化建筑可變板材房屋公司的裝配式輕型結(jié)構(gòu)建筑已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)槎喾N類型的低層住宅產(chǎn)品系列。底層住宅系列產(chǎn)品依據(jù)臥室數(shù)量進(jìn)行分類,產(chǎn)品類型和面積涵蓋1室1廳的1層30m2到6室2廳的2層300m2,同時還會根據(jù)客戶的特殊需求開發(fā)定制化住宅產(chǎn)品。這種產(chǎn)品系列設(shè)計理念使其能夠研發(fā)符合市場和客戶需求的定型化住宅產(chǎn)品系列,不同的客戶需求轉(zhuǎn)化為不同設(shè)計中功能模塊的變化,體現(xiàn)為平面布置,建筑外觀和室內(nèi)裝修與設(shè)備等方面的不同。而邁耶木業(yè)悉尼辦公樓項目和彭里斯綜合辦公樓項目是木材房屋系統(tǒng)公司小型公建系列產(chǎn)品中的典型案例,木材房屋系統(tǒng)公司仍在繼續(xù)研發(fā)小型公建系列產(chǎn)品,建筑類型逐步涵蓋社區(qū)醫(yī)院、社區(qū)俱樂部和社區(qū)幼兒園等。

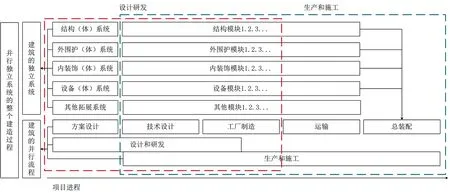

3 產(chǎn)品化價值探討

建筑產(chǎn)品和工業(yè)產(chǎn)品的模糊界限無疑在潛移默化中影響著建筑師們的設(shè)計哲學(xué)[13],尤其體現(xiàn)在裝配式輕型結(jié)構(gòu)建筑中。在系統(tǒng)集成設(shè)計方面,其產(chǎn)品邏輯可以面向真實建造,將建筑構(gòu)件轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)集成的工業(yè)產(chǎn)品,將建造方式轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品制造的工業(yè)裝配,能夠以工業(yè)化的生產(chǎn)方式將功能、性能和人文等建筑設(shè)計和建造相關(guān)的多元需求歸納、兼容、合并和集成在各類建筑構(gòu)件產(chǎn)品中,通過高度集成的產(chǎn)品作為媒介,將前端建筑設(shè)計深入至真實建造層面,以達(dá)到后續(xù)建造的廣度、深度和精度要求,這更加符合裝配式建筑的工業(yè)化需求;在協(xié)同組織流程方面,產(chǎn)品思維有助于應(yīng)用協(xié)同工作手段將裝配式建筑各獨立系統(tǒng)[15]的設(shè)計與建造的并行流程特征與裝配式建筑不同專業(yè)、不同階段、不同部位之間的作業(yè)界面進(jìn)行清晰分割和準(zhǔn)確匹配,幫助建筑師在前期設(shè)計階段就依據(jù)具體設(shè)計和真實建造需求進(jìn)行設(shè)計,提高設(shè)計的準(zhǔn)確度和深度,避免重復(fù)設(shè)計和反復(fù)修改,從而提高設(shè)計與建造效率,優(yōu)化整個項目流程(圖12)。

圖12 協(xié)同組織構(gòu)架下裝配式建筑系統(tǒng)集成的并行流程優(yōu)化

最后,在最終建筑產(chǎn)品的用戶體驗方面,產(chǎn)品思維將建筑及其構(gòu)件作為系統(tǒng)集成的產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計與建造,建筑交付模式也逐步從裝修交付向產(chǎn)品交付轉(zhuǎn)變,這種改變意味著“建筑作品模式”向“建筑產(chǎn)品模式”的調(diào)整[16],在這種模式具有了一定的選擇權(quán)和主導(dǎo)權(quán),同時也帶來了商品感受的用戶體驗,用戶可以像挑選商品一樣挑選、使用、保養(yǎng)、維護(hù)自己所購買的住宅商品,而且還可以“一站式”的挑選相配套的內(nèi)裝修類商品,購買到手的是直接可以使用的商品,享有售后服務(wù)的保養(yǎng)、維護(hù)等內(nèi)容,這與產(chǎn)品和商品理念已經(jīng)十分接近[17]。

結(jié)語:是產(chǎn)品還是建筑?

時至今日建筑師們?nèi)晕捶艞墢墓I(yè)技術(shù)中尋找線索,而裝配式輕型結(jié)構(gòu)建筑的產(chǎn)品化系統(tǒng)集成特征和趨勢提供了一個契機,逐步突破建筑和產(chǎn)品的固有壁壘。典型實踐案例如香港中文大學(xué)建筑學(xué)院的慈善學(xué)校、保護(hù)區(qū)建筑等工業(yè)原型產(chǎn)品[18]。東南大學(xué)建筑學(xué)院的緊急建造庇護(hù)所、自保障多功能活動房、臺創(chuàng)園多功能辦公房、微排未來屋[19]、夢想居未來屋[20]、農(nóng)村多功能房、孔家村為民服務(wù)中心和共享立方C-House八代迭代產(chǎn)品[21],以及“魔墅”箱式系統(tǒng)輕型房屋建筑系列產(chǎn)品[22]。如果建筑可以被產(chǎn)品化,建筑師們似乎可以從繁重的個性化定制設(shè)計和應(yīng)激判斷工作中解脫出來,同時又遠(yuǎn)離了可建性和實施性方面的束縛和困擾。正如朱競翔團(tuán)隊的設(shè)想,讓作品轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品,脫離建筑師跳到前臺來,變成一個能在市場上自我更新的東西,通過復(fù)制和量化服務(wù)于千家萬戶[18]。而產(chǎn)品思維和系統(tǒng)集成下建筑業(yè)和制造業(yè)交叉發(fā)展之新局面的形成則有可能成為新型建筑工業(yè)化背景下尋找裝配式建筑和工業(yè)產(chǎn)品之間平衡點和切入點,緩解現(xiàn)有矛盾和問題的關(guān)鍵:跳脫單純的形式空間—理論流派—型制符號爭論,重新回到建筑作為創(chuàng)造性人工產(chǎn)物所需要迫切滿足的社會化大生產(chǎn)的工業(yè)化需求。

那么是否產(chǎn)品思維下系統(tǒng)集成的建筑產(chǎn)品路徑是最優(yōu)解?是否建筑實現(xiàn)了像工業(yè)產(chǎn)品一樣制造就一定有利于建筑工業(yè)化?是否建筑業(yè)與制造業(yè)在未來科學(xué)技術(shù)的影響下會衍生出新的共生關(guān)系?在建筑物質(zhì)和社會雙重屬性的前提下,也許我們應(yīng)該刻意回避“像造汽車一樣造房子”目標(biāo)是否合適和可行的探討和爭論,亦或是堅守建筑業(yè)與制造業(yè)的固有思維和行為界限,這都需要時間來驗證。現(xiàn)如今,隨著我國木結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和鋼木混合結(jié)構(gòu)等裝配式輕型結(jié)構(gòu)建筑需求在鄉(xiāng)村文明建設(shè)中的全面提升,系統(tǒng)集成方法已經(jīng)突破在中高層鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)住宅的內(nèi)裝工業(yè)化[23]和部品集成技術(shù)[24]中的應(yīng)用范圍。本文在建筑學(xué)語境下通過制造業(yè)視角探討了產(chǎn)品思維下澳大利亞輕型結(jié)構(gòu)房屋的系統(tǒng)集成應(yīng)用和價值,展示了建筑業(yè)和制造業(yè)的共生關(guān)系,不失為一條可行路線。但建筑師們?nèi)孕璩种?jǐn)慎和批判的態(tài)度把握主導(dǎo)方向,畢竟無論時代如何變遷,建筑師重建物質(zhì)世界秩序的歷史角色卻從未改變過。

資料來源:

圖1,3:園木公司Parkwood提供;

圖2,4:模塊化房屋系統(tǒng)公司MBS提供;

圖6,8~11:木材房屋系統(tǒng)公司TBS提供;

文中其余圖片由作者繪制、拍攝。

注釋

① 澳大利亞紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(The University of Newcastle, Australia)的研究課題“從構(gòu)件到房屋的澳大利亞預(yù)裝裝配式建筑案例研究(Case studies of off-site manufacture of buildings:the composition and sequence of assembly of components into buildings)”,批準(zhǔn)號H-2016-0294。

② 澳大利亞紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)的威利·謝爾(Wi l ly S h e r)教授、西悉尼大學(xué)的大衛(wèi)·錢德勒(David Cha ndler)教授對研究課題企業(yè)調(diào)研方面給予了指導(dǎo)和幫助。本文研究得到國家留學(xué)基金管理委員會公派聯(lián)合培養(yǎng)博士生項目的資助(201506090017)。具體以園木公司(Parkwood)和模塊化建筑可變板材房屋公司(MAAP House-Modular Architectural Adaptable Panel)的低層住宅系列產(chǎn)品,以及木材房屋系統(tǒng)公司(Timber Building System)和模塊化房屋系統(tǒng)公司(MBS- Modular Building System)的小型公建系列產(chǎn)品為例。

③ 木材房屋系統(tǒng)建筑工程公司(Timber Building System)的喬治·康斯坦茨(George Konst a ndakos)、園木建筑工程公司(Parkwood) 的約翰·麥克杜格(John Mcdougall)和模塊化房屋系統(tǒng)建筑工程公司(MBS- Modular Building System)的約翰·卓別林(Josh Chaplin)參與了訪談,并提供了本文相關(guān)項目工程資料,對本文研究給予了幫助。