蘇州市居住小區(qū)戶外兒童游樂(lè)空間特征調(diào)查及優(yōu)化策略研究

鄧伍昕子 肖 湘 東 楊 波

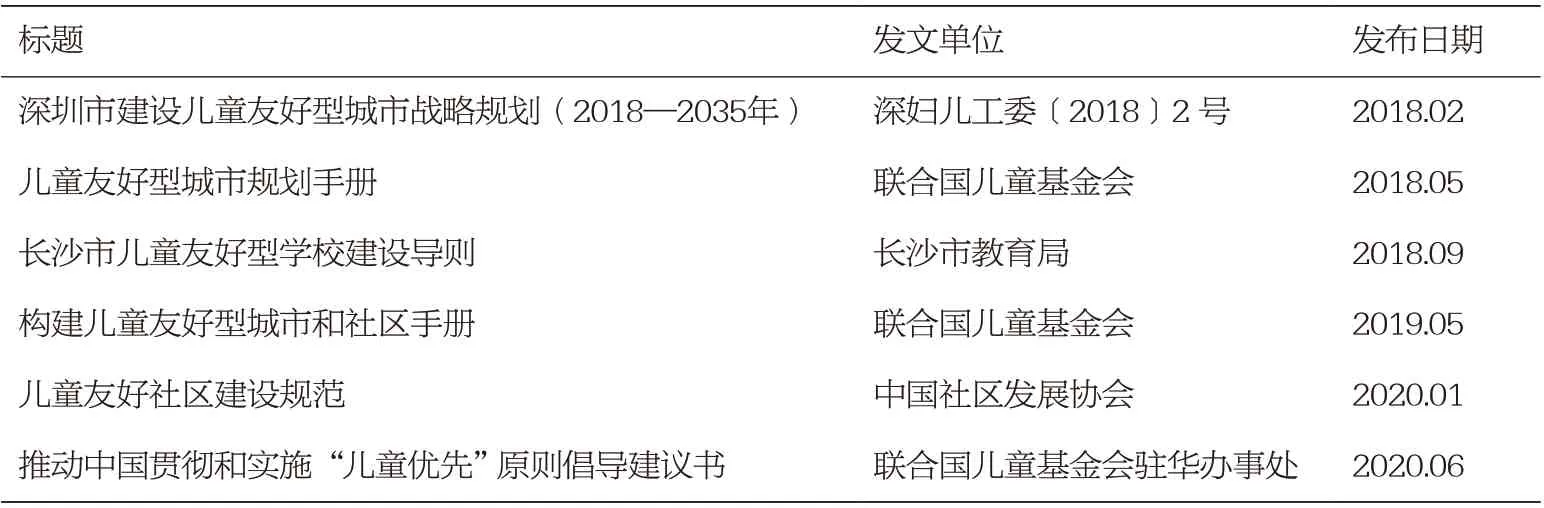

隨著人民生活水平的提高,兒童的健康成長(zhǎng)日益受到關(guān)注和重視[1]。1996 年,聯(lián)合國(guó)兒童友好基金會(huì)(UNICEF)與聯(lián)合國(guó)人居署在聯(lián)合國(guó)第二屆人居環(huán)境會(huì)議上提出兒童友好城市倡議(CFCI :Child Friendly Cities Initiative),主要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)城市中兒童的基本權(quán)利,促進(jìn)兒童權(quán)益的最大化[2]。此后,國(guó)際社會(huì)對(duì)兒童成長(zhǎng)關(guān)注度持續(xù)提高,一系列與兒童發(fā)展問(wèn)題相關(guān)的政策文件相繼出臺(tái)(表1)。

表1 近年來(lái)發(fā)布的有關(guān)兒童友好建設(shè)的政策文件及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

在兒童成長(zhǎng)的過(guò)程中,戶外活動(dòng)對(duì)他們的生理、認(rèn)知、社會(huì)及情感方面的發(fā)展至關(guān)重要[3]。居住小區(qū)作為兒童學(xué)齡階段前活動(dòng)最密集的場(chǎng)所之一,具有使用率高、參與性強(qiáng)、貼近居民生活需求等特點(diǎn),是促進(jìn)兒童心智發(fā)展的良好環(huán)境[4],但我國(guó)住區(qū)戶外兒童游樂(lè)空間分布不均,活動(dòng)場(chǎng)所的可達(dá)性差,場(chǎng)所缺乏自然元素等均是現(xiàn)存的挑戰(zhàn)問(wèn)題[5]。住區(qū)戶外活動(dòng)空間是承載兒童居住、生活及常規(guī)性活動(dòng)的重要空間,研究游樂(lè)空間對(duì)兒童的友好性并探究其優(yōu)化策略對(duì)兒童的健康成長(zhǎng)影響意義重大[6]。

1 調(diào)查對(duì)象

本文調(diào)研基地選擇和諧宜居的現(xiàn)代化城市蘇州。蘇州作為長(zhǎng)江三角洲城市群的中心城市之一,擁有高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)和逐步完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),但其在城市兒童友好性構(gòu)建的進(jìn)程上暫不如深圳、長(zhǎng)沙等地。想要增強(qiáng)城市競(jìng)爭(zhēng)力,提升城市的兒童友好性是不容忽視的重要方面。

2021年2月至2021年5月,研究者針對(duì)蘇州市域范圍內(nèi)各中高層居住小區(qū)進(jìn)行實(shí)地走訪、調(diào)研,采集住區(qū)戶外兒童游樂(lè)場(chǎng)所中的兒童活動(dòng)現(xiàn)狀、游樂(lè)空間可達(dá)性、界面要素、環(huán)境特征元素等方面的基本情況數(shù)據(jù)。根據(jù)預(yù)調(diào)研結(jié)果,按照行政區(qū)劃分以及住區(qū)內(nèi)兒童游樂(lè)場(chǎng)地情況等條件最終在蘇州市地圖上篩選了共12個(gè)居住小區(qū),研究的依據(jù)來(lái)源主要為Google地球/地圖,重點(diǎn)放在位置明確,易于識(shí)別,元素較為豐富的兒童游樂(lè)場(chǎng)地,最終選定居住小區(qū)基本信息及分布情況如表2所示。

表2 蘇州居住小區(qū)調(diào)查名錄

2 蘇州住區(qū)戶外兒童游樂(lè)空間特征調(diào)查與結(jié)果分析

根據(jù)歐伯雷瑟—芬柯的研究,衡量開放空間是否以少年兒童為本的主要標(biāo)準(zhǔn)包括可達(dá)性、安全性、游憩質(zhì)量以及多功能性[7]。本文將兒童游樂(lè)空間的可達(dá)性、界面要素、環(huán)境特征元素等指標(biāo)情況作為遵循標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量住區(qū)環(huán)境的兒童友好度。

2.1 可達(dá)性

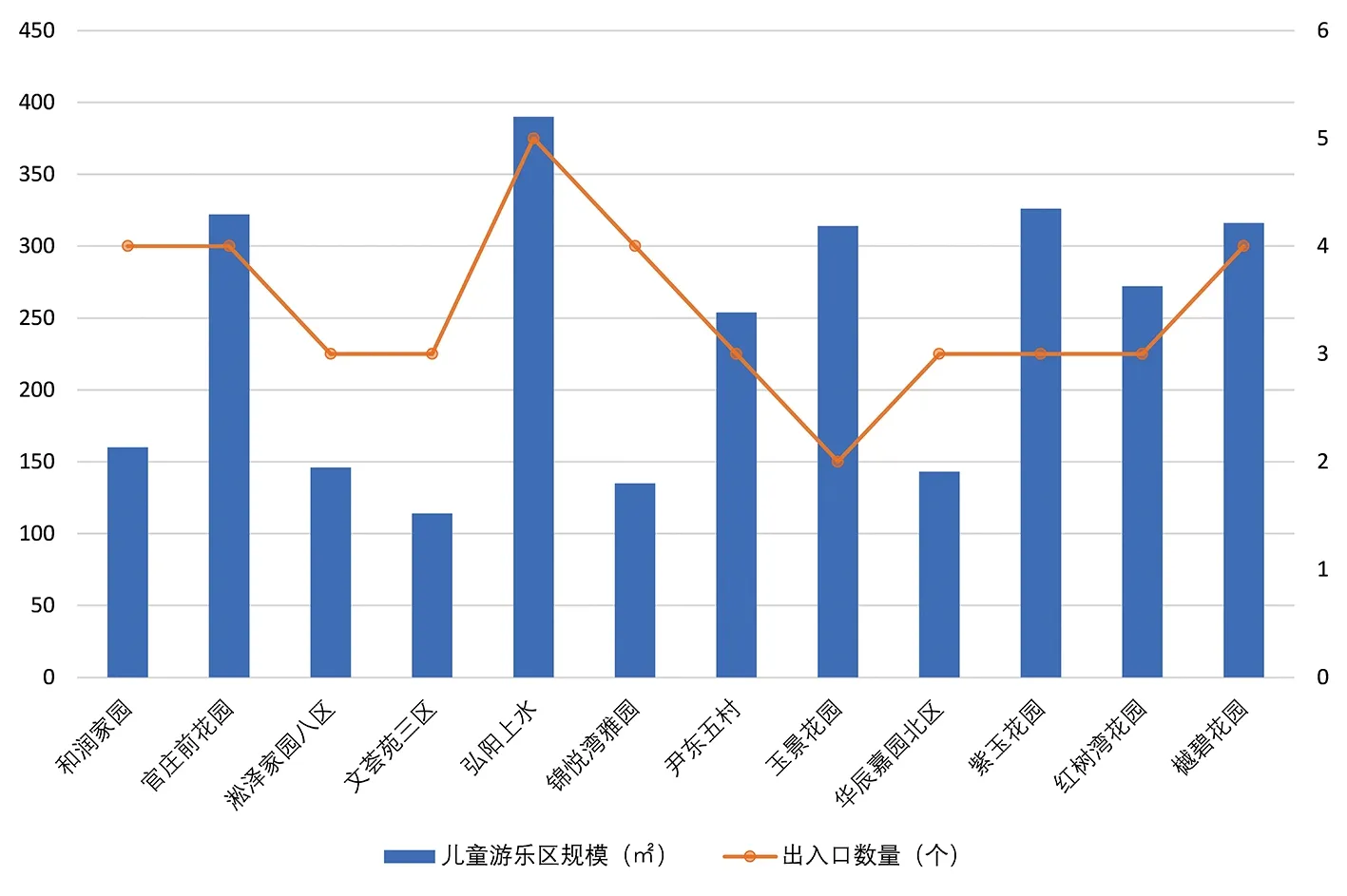

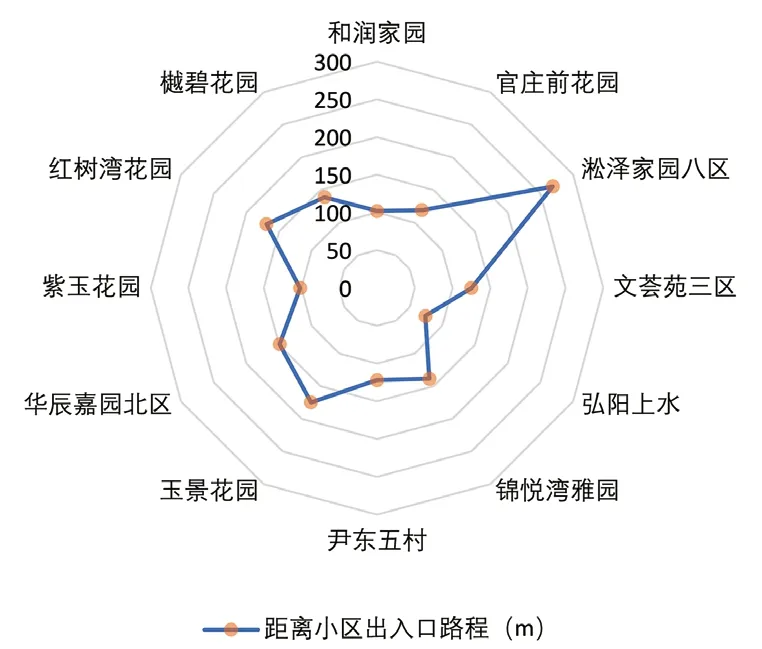

可達(dá)性表示在各種規(guī)模的城市網(wǎng)絡(luò)中從許多起點(diǎn)到達(dá)許多目的地的便捷程度[8]。研究者依據(jù)影響可達(dá)性的因素對(duì)蘇州12個(gè)居住小區(qū)內(nèi)兒童游樂(lè)空間的可達(dá)性指標(biāo)進(jìn)行基本情況的調(diào)研,其規(guī)模大小和空間位置等信息如圖1~2所示。

由圖1~2可知,樣本住區(qū)中多數(shù)小區(qū)的兒童游樂(lè)區(qū)面積集中在250~350m2,部分游樂(lè)區(qū)的面積在300m2左右,少數(shù)面積僅100m2左右。大部分居住小區(qū)中兒童游樂(lè)區(qū)所在位置距離小區(qū)主次出入口的路程在200m范圍內(nèi)。距離最近的是弘陽(yáng)上水小區(qū),步行74m即可到達(dá)兒童游樂(lè)區(qū);路程最遠(yuǎn)的為淞澤家園八區(qū),距離269m。整體來(lái)看,游樂(lè)區(qū)的出入口數(shù)量多、距離住區(qū)出口路程近等指標(biāo)綜合表現(xiàn)優(yōu)秀的兒童游樂(lè)區(qū)可達(dá)性高,對(duì)兒童友好程度高。官莊前花園北區(qū)、弘陽(yáng)上水和樾碧花園的可達(dá)性明顯高于其他小區(qū)。

圖1 住區(qū)中兒童游樂(lè)區(qū)規(guī)模面積及出入口數(shù)量情況

圖2 住區(qū)中兒童游樂(lè)區(qū)距小區(qū)主入口距離情況

2.2 界面要素

景觀生態(tài)學(xué)家Weins在1985年提出“景觀界面”的概念,指在特定時(shí)空尺度下,相對(duì)均質(zhì)的景觀之間所存在的異質(zhì)景觀[9]。通過(guò)對(duì)樣本住區(qū)中兒童游樂(lè)場(chǎng)地的調(diào)研和分析,界面分隔主要有三種類型,即下墊面、植物圍合和高差處理。

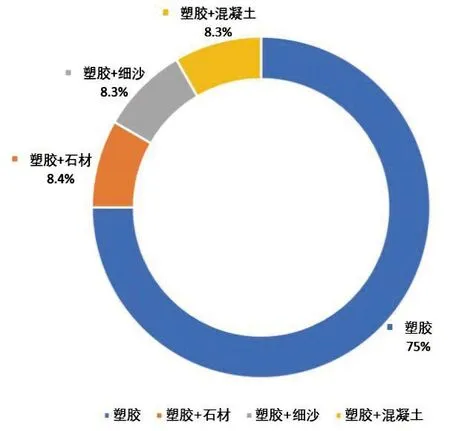

由圖3可知,居住小區(qū)中兒童活動(dòng)場(chǎng)地的界面要素主要為兩種類型:鋪地界面(水平)與植物界面(垂直)。在12個(gè)樣本住區(qū)中,所有的兒童游樂(lè)場(chǎng)地的下墊面類型均含有塑膠鋪地,同時(shí)還出現(xiàn)了石材、細(xì)沙、混凝土等其他材質(zhì),可見塑膠墊是兒童游樂(lè)場(chǎng)地的最常見下墊面類型。

圖3 住區(qū)中兒童游樂(lè)區(qū)下墊面類型況

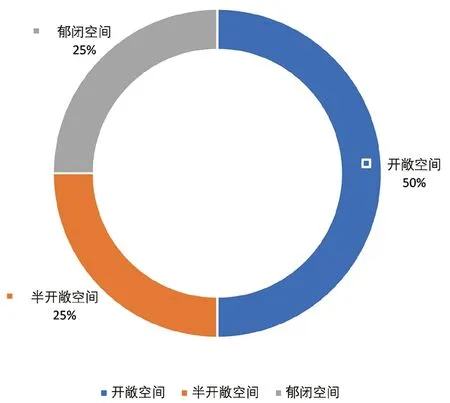

由圖4可知,開敞式場(chǎng)地類型數(shù)量占總樣本調(diào)查量的1/2,多以“灌木+喬木”的元素圍合為主,這些空間植物高度在水平視線以上,當(dāng)正常身高的行人在場(chǎng)地外通行時(shí)能夠若隱若現(xiàn)地觀察到場(chǎng)地內(nèi)部的大致活動(dòng)情況,既實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部視線相對(duì)通透以保證兒童使用期間的安全性又豐富了景觀層次,為空間提供了一定的私密性。1/4的兒童游樂(lè)場(chǎng)地由“地被+喬木”或“喬木”圍合形成視線無(wú)阻擋的開敞式場(chǎng)地,通透性高,內(nèi)部空間活動(dòng)一覽無(wú)余;其余是以“地被+灌木+小喬+高大喬木”形成層次豐富的圍合邊界,構(gòu)成內(nèi)外視線無(wú)法穿透的相對(duì)獨(dú)立的郁閉空間。

圖4 住區(qū)中兒童游樂(lè)區(qū)空間開放類型

2.3 內(nèi)部物元組成

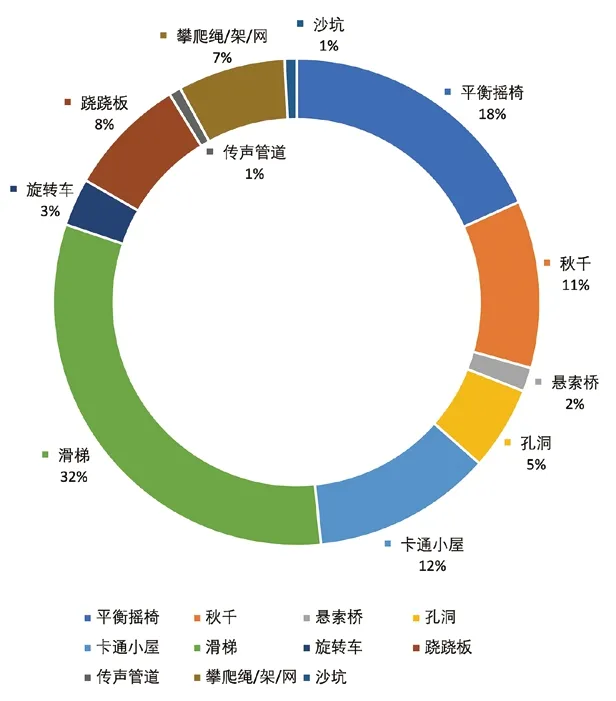

物元即環(huán)境物體特征元素,包括人造設(shè)施與自然物。本文選取的12個(gè)居住小區(qū)中兒童游樂(lè)場(chǎng)所的具體環(huán)境特征元素調(diào)查如表3、圖5所示。從總計(jì)上看,樣本住區(qū)戶外兒童游樂(lè)空間中最常見的環(huán)境特征元素是滑梯、平衡搖椅、卡通組合小屋等,而懸索橋、傳聲管道的數(shù)量相對(duì)較少,其中出現(xiàn)頻率最高的是滑梯,頻率最低的是傳聲管道、沙坑。同時(shí),結(jié)果表明即使某些環(huán)境特征元素的總計(jì)數(shù)量多,但承載這些物元的居住小區(qū)數(shù)量卻不同樣高,這代表了該元素僅在同一個(gè)居住小區(qū)中存在多個(gè)數(shù)量而不是眾多住區(qū)中都普遍存在這類物元,如秋千、孔洞、攀爬繩/架/網(wǎng)等元素種類。整體上看,樣本住區(qū)兒童游樂(lè)環(huán)境中的自然特征元素明顯少于人工特征元素,自然物如園圃、種子、沙土、碎石等幾乎沒(méi)有出現(xiàn),僅有玉景花園小區(qū)的兒童游樂(lè)場(chǎng)所出現(xiàn)了沙坑這一元素。

圖5 居住小區(qū)中兒童游樂(lè)區(qū)游戲設(shè)施數(shù)量百分比

3 完善建議

通過(guò)對(duì)12個(gè)居住小區(qū)的兒童游樂(lè)區(qū)調(diào)研,根據(jù)各個(gè)場(chǎng)地的現(xiàn)狀情況,從規(guī)模特征、界面要素和內(nèi)部物元組成三個(gè)方面對(duì)蘇州城市居住小區(qū)的兒童游樂(lè)場(chǎng)地進(jìn)行全面分析,總結(jié)出兒童游樂(lè)場(chǎng)地的優(yōu)點(diǎn)和不足,下文在此基礎(chǔ)上提出住區(qū)兒童游樂(lè)場(chǎng)地優(yōu)化建議。

3.1 存在的問(wèn)題

在12個(gè)調(diào)查樣本中,有16%的兒童游樂(lè)場(chǎng)地面積過(guò)小,活動(dòng)場(chǎng)地的規(guī)模過(guò)小將不能保證住區(qū)中的兒童進(jìn)行充分游戲;有33%的游樂(lè)區(qū)場(chǎng)地距離小區(qū)大門大于150m,少數(shù)游樂(lè)區(qū)只能通過(guò)2條出入路徑能抵達(dá),可達(dá)性較差。大部分兒童活動(dòng)場(chǎng)地都位于周邊地勢(shì)平坦的開敞空間中,缺少有效圍合導(dǎo)致私密性不足,容易給使用者造成缺乏安全感的心理;現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研時(shí)絕大多數(shù)場(chǎng)地的下墊面現(xiàn)狀遭到不同程度的損壞,且界面類型、植物運(yùn)用較為單一。活動(dòng)項(xiàng)目與游樂(lè)設(shè)施單調(diào),除了樾碧花園,其余多數(shù)住區(qū)的兒童游樂(lè)場(chǎng)地元素布置千篇一律,僅簡(jiǎn)單擺放卡通小屋和組合滑梯,沒(méi)有根據(jù)兒童的心理行為特征劃分不同功能區(qū)并針對(duì)不同年齡段使用人群需求布置不同類別的游戲設(shè)施,缺乏趣味性及使用多功能性,導(dǎo)致游樂(lè)場(chǎng)地普遍出現(xiàn)辨識(shí)度高卻人氣不足的現(xiàn)象(圖6)。

3.2 可達(dá)性建議

德國(guó)城市規(guī)劃學(xué)家曾提出:嬰幼兒及學(xué)齡前兒童的活動(dòng)綠地需要靠近居住區(qū)布置,范圍在150m以內(nèi);學(xué)齡兒童適合的距離為300~400m;年齡在12 歲以上的少年兒童距離可延伸到1km[10]。游樂(lè)場(chǎng)地的選址應(yīng)當(dāng)靠近居住小區(qū)的出入口位置,方便家長(zhǎng)與兒童快速到達(dá),保證幼兒及學(xué)齡前后不同年齡層的兒童有相同機(jī)會(huì)接觸到小區(qū)內(nèi)的游戲活動(dòng)場(chǎng)所;對(duì)于位置確定的兒童游樂(lè)場(chǎng)地來(lái)說(shuō),通往該場(chǎng)地的路徑方位與數(shù)量在一定程度上影響著空間的人氣,在原有情況下增加一條或多條方向的出入路徑意味著可以增加人流輸入的幾率,從而達(dá)到提高場(chǎng)地可達(dá)性的目的。在條件滿足的前提下,城市居住小區(qū)中的兒童游樂(lè)區(qū)規(guī)模面積大于300m2較為合適,面積過(guò)小將不便于空間功能區(qū)的劃分、游戲器械的布置及多個(gè)群體、多樣游戲活動(dòng)的開展。

3.3 界面要素優(yōu)化建議

據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示,塑膠鋪地是居住小區(qū)兒童游樂(lè)區(qū)中最常見的界面類型。塑膠墊屬于人造彈性材料,具有緩沖作用,是兒童活動(dòng)場(chǎng)地的首選,但單一顏色與重復(fù)花紋的鋪地容易使兒童產(chǎn)生單調(diào)、沉悶的感覺。為了避免無(wú)趣性,在鋪地設(shè)計(jì)中可以通過(guò)局部變化的圖案和有意識(shí)地色彩變換來(lái)達(dá)到豐富場(chǎng)地層次,強(qiáng)化場(chǎng)地內(nèi)部各空間領(lǐng)域感的效果。當(dāng)然,可用于兒童活動(dòng)場(chǎng)地的鋪地種類遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止彩色塑膠,自然鋪地是同等重要卻容易被遺忘的一類,包括草坪、有機(jī)松填材料(樹皮碎屑、木屑、堅(jiān)果殼碎屑)和無(wú)機(jī)松填材料(細(xì)沙、卵石)等。我們經(jīng)常能觀察到兒童樂(lè)于在場(chǎng)地中不亦樂(lè)乎地尋找并拾起任何可供利用的樹枝、落葉、果實(shí)等進(jìn)行扮演游戲……這些自然之物能為兒童創(chuàng)造性的操縱游戲提供原材料,增強(qiáng)他們的觸覺和視覺感官興趣[11]。在城市居住小區(qū)的兒童游樂(lè)場(chǎng)地中適當(dāng)增加自然下墊面類型能夠提供給兒童培養(yǎng)感官體驗(yàn)、洞察世界的機(jī)會(huì),使得他們對(duì)自然的熟悉感和歸屬感一步一步地增強(qiáng)。

側(cè)界面是對(duì)外部各種異質(zhì)元素的分隔和阻擋,是營(yíng)造空間安全感的重要條件。當(dāng)場(chǎng)地周圍缺少遮蔽時(shí)兒童不能身心放松地與同伴探索感情或分享內(nèi)心感觸,開敞式場(chǎng)地的改造可以嘗試在垂直界面上間隔式布置灌木、小喬木、卡通雕塑等,增加要素組合形成局部遮擋以提升空間內(nèi)部活動(dòng)的私密性。對(duì)于界面過(guò)于封閉的郁閉空間,兒童將無(wú)法及時(shí)有效地感知到場(chǎng)地外部情況變化,意味著他們不能對(duì)危險(xiǎn)信號(hào)做出及時(shí)反應(yīng),不僅會(huì)造成心理上的壓抑感且容易增加場(chǎng)地的犯罪幾率。這類空間的改造應(yīng)以兒童身高視線為標(biāo)準(zhǔn),將層層圍合的灌木高度修剪至兒童視線高度以下或分隔出部分郁閉界面將其打開,使兒童暴露在安全視野內(nèi)舒心地玩耍。

3.4 環(huán)境特征元素優(yōu)化建議

兒童活動(dòng)空間的游戲功能承載與場(chǎng)所中環(huán)境特征元素具有密切關(guān)聯(lián),環(huán)境中不同種類的物元會(huì)刺激和激發(fā)兒童產(chǎn)生不同的靈活性使用性行為。前文中對(duì)環(huán)境特征元素的調(diào)查結(jié)果顯示現(xiàn)有居住小區(qū)兒童游樂(lè)場(chǎng)地中的自然元素遠(yuǎn)少于人造設(shè)施,這將不利于兒童與自然互動(dòng)以及他們對(duì)生態(tài)環(huán)境的興趣培養(yǎng)。設(shè)計(jì)師在場(chǎng)地規(guī)劃時(shí)適量增加自然元素于戶外游樂(lè)空間中,能夠激發(fā)孩子的創(chuàng)造力與想象力并喚起他們對(duì)自然的興趣和熱愛。例如在場(chǎng)地規(guī)劃中用不規(guī)則式原生花叢代替整齊劃一的方形樹池或人工修剪的灌木叢,使孩子們?cè)诨▓@中的蜿蜒小徑行走時(shí)能夠觸摸到枝葉與花朵,嗅到果實(shí)的漿果味,近距離觀察卵石和地面覆蓋物的紋理,探索昆蟲的生活環(huán)境……這樣的場(chǎng)所不僅為兒童提供了通過(guò)感官來(lái)探索大自然的機(jī)會(huì),同時(shí)也讓花園變?yōu)榫哂腥の缎院涂破战逃饬x的自然學(xué)堂。

此外,Aminpour 等人對(duì)兒童自主游戲的最近研究結(jié)果表明,兒童在玩耍過(guò)程中偏愛場(chǎng)地的小圍墻、邊緣和有坡度的臺(tái)面,這些空間可以使兒童找到環(huán)境特征的支持來(lái)操作他們進(jìn)行自我指導(dǎo)的游戲[12]。該研究結(jié)論與本文調(diào)查結(jié)果形成反差,樣本居住小區(qū)中僅有少量?jī)和螛?lè)空間設(shè)置有孔洞、攀巖墻等活動(dòng)設(shè)施。攀爬墻/網(wǎng)/架等為兒童提供了發(fā)展各種技能和鍛煉身體系統(tǒng)的機(jī)會(huì);孔洞通道實(shí)現(xiàn)了從一個(gè)區(qū)域到另一個(gè)區(qū)域的訪問(wèn)最大化;土丘/地形構(gòu)筑物等起伏路徑為兒童爬上高處玩耍和鍛煉平衡提供機(jī)會(huì),這種以樂(lè)趣的方式激發(fā)身體參與運(yùn)動(dòng)是設(shè)施對(duì)于兒童游戲的空間價(jià)值。場(chǎng)地中豐富的物體元素將承載兒童的平衡、搖擺、鉆潛、追逐、攀爬、探索、溜滑和躲藏等大量游戲行為活動(dòng),我們倡導(dǎo)設(shè)計(jì)師們?yōu)楹⒆觿?chuàng)造一個(gè)自然、多樣、安全的戶外游戲環(huán)境,讓他們進(jìn)行自我指導(dǎo)行為。

結(jié)語(yǔ)

兒童友好城市的創(chuàng)建是一個(gè)動(dòng)態(tài)且系統(tǒng)的過(guò)程,“兒童友好”的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)在服務(wù)兒童的同時(shí)也將受益于城市中的老年人、殘障人士、所有的公民乃至城市本身。本次研究通過(guò)對(duì)蘇州居住小區(qū)兒童游戲空間的實(shí)地調(diào)研,從區(qū)位與規(guī)模、界面要素、環(huán)境特征元素等方面對(duì)其進(jìn)行描述性分析,總結(jié)存在的問(wèn)題并提出優(yōu)化設(shè)計(jì)策略,為蘇州居住小區(qū)兒童游戲空間的改造提供一定的借鑒意義。本次研究的調(diào)查對(duì)象選取數(shù)量不多,有一定的局限性,期待后續(xù)對(duì)更多案例數(shù)據(jù)進(jìn)行更為全面的采集以形成更成熟的理論,進(jìn)而推進(jìn)我國(guó)兒童友好型城市建設(shè)的完善。

資料來(lái)源:

表1:整理自UNICEF 聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)全球官網(wǎng)https://www.unicef.org/zh;

表3:依據(jù)調(diào)研結(jié)果整理;

其余圖表均為作者拍攝、繪制。